部编教材人教版初中语文八年级上册第六单元检测试卷及参考答案

太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南, 达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

4. 对下列语句中加点的词的解释,不正确的一项是

A. 杂然相许 许: 赞同

B. 遂率子孙荷担者三夫 荷: 扛

C. 寒暑易节 易: 交换

D. 何苦而不平 苦: 劳苦

(苦:愁)

下面加点字注音完全正确的一项是( )。

A. 忍俊不禁(jìn )精神抖擞(shǒu) B. 人迹罕至(hǎn)鞠躬尽瘁(chuì) C. 孜孜不倦(zī)惴惴不安(zhuì) D. 参差不齐(chī)锲而不舍(qiè)

A 项“精神抖擞”注音应为(sǒu),B 项“鞠躬尽瘁”注音应为(cuì),D 项“参差不齐”注音应为(cī)。

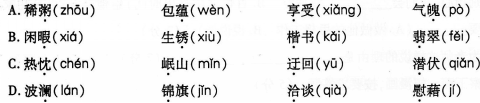

下列加点字注音有误的一项是( )(2分)

A.矜持(jīn) 忐忑(tǎn) 姹紫嫣红(chà)

B.桑梓(zǐ) 柔媚(mèi) 苦心孤诣(yì)

C.飓风(jù) 滂沱(pāng) 呱呱坠地(guā)

D.恬雅(tián) 萦绕(rào) 爱不释手(shì)

下列词语中加点字的注音有错误的一项是( )

A.跻身(jì) 汲取(jíǐ) 人声鼎沸( dǐng)

B.称职(chèn) 破绽(dìng) 心旷神怡(guǎnq)

C.恬静(tián) 抉择(jué) 鞠躬尽瘁(cui)

D.竣工(jén) 深邃(suì) 言简意赅(gāj)

(“绽”应为zhàn,“旷”应为ku?ng)

下列甸子中加点词语的意义和用法与例句相同的一项是( )

例:如使人之所欲莫甚于生

A.相与步于中庭

B.苛政猛于虎也

C.箕畚运于渤海之尾

D.管夷吾举于士

B

(于:比,介词)

部编教材人教版初中语文八年级上册第六单元检测试卷 (时间:90分钟满分:100分)一、积累与运用(26分)1.下列加点字的注音有误的一项是()(2分)A.燕脂(yn)箕畚(bn)始龀(chn)往之女家(r)B.夯实(hng)折戟(j)介胄(zhu)一厝朔东(cu)C.角声(jio)畎亩(qun)提携(xi)荷担者(h)D.塞上(si)弓弩(n)曩者(nng)山北之塞(s)2.下列加点词的意思和用法相同的一项是()(2分)A.行拂乱其所为无法家拂士B.成立而去昔人已乘黄鹤去C.已而之细柳军称善者久之D.发于畎亩发于声3.下列句子中不含通假字的一项是()(2分)A.甚矣,汝之不惠B.曾益其所不能C.往之女家D.将军约,军中不得驱驰4.下列句子中没有语病的一项是()(2分)A.读经典作品,会拓展我们的人生感受和视野。B.浅浅的水面托起无数错落的石山、石壁,又折映出婆娑多姿。C.邓稼先是中国几千年传统文化所孕育出来的有最高奉献精神的儿子。D.为了能在中考中获得好成绩,从现在起到明年5月份,学校宣布将对同学们的用餐、睡眠和学习做出统一科学的安排。5.把下列句子组成语段,排序正确的一项是()(2分)一部好小说或是一部好戏都要当作一首诗看。一个人不喜欢诗,何以文学趣味就低下呢?因为一切纯文学都要有诗的特质。不爱好诗而爱好小说、戏剧的人们大半在小说和戏剧中只能见到最粗浅的一部分,就是故事。所以它们看小说和戏剧,不问它们的艺术技巧,只求它们里面有有趣的故事。如果对诗没有兴趣,对小说、戏剧、散文等的佳妙处也终不免有些隔膜。诗比别类文学较严谨,较纯粹,较精致。A.B.C.D.6.下列说法有误的一项是()(2分)A.富贵不能淫选自孟子,该书与论语大学中庸合称“四书”。B.愚公移山选自列子,列子是战国时期思想家,道家思想代表人物之一。C.周亚夫军细柳选自我国第一部编年体通史史记,作者是西汉时期的司马迁。史记曾被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。D.饮酒的作者是东晋诗人陶渊明,他是我国田园诗派的创始人。7.默写填空。(5分)(1),。此之谓大丈夫。(2)采菊东篱下,。(3)孟子生于忧患,死于安乐中分析亡国条件的句子是:,。(4)杜牧在赤壁中以东吴两位女子的命运,来间接反映政治军事情势变迁的诗句是:,。(5)李贺在雁门太守行中,借用典故,抒发九死不悔的报国之志的诗句是:,。8.某市某中学在八年级学生中组织了一次以“传承长征精神,感悟红色文化”为主题的综合实践活动,请你根据相关要求回答问题。(9分)(1)右边是本次活动的构思框架图,请把这个构思图写成一段话,要求内容完整,表述准确,语言连贯,不超过75字。(5分)(2)假设你也参加了本次社会实践活动,请写一段话,谈谈你的收获或体会。要求:主题明确,感情真挚,至少运用一种修辞手法,不超过50字。(4分)二、阅读理解(34分)(一)阅读下面这首宋词,完成第910题。(4分)渔家傲 李清照天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞。仿佛梦魂归帝所,闻天语,殷勤问我归何处。我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句。九万里风鹏正举。风休住,蓬舟吹取三山去!9.试用生动的语言描绘上片一、二句所写的梦境。(2分)10.下片哪句是对“闻天语,殷勤问我归何处”的回答?该句表达了词人怎样的情感?(2分)(二)阅读下面的文言文,完成第1114题。(13分)甲人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。(选自生于忧患,死于安乐)乙孟子少时诵,其母方织。孟子辍然中止,乃复进。其母知其喧也,呼而问之曰:“何为中止?”对曰:“有所失复得。”其母引刀裂其织,以此诫之。自是之后,孟子不复喧矣。(选自韩诗外传卷九)注诵:背诵。方:正在。辍然:突然中止的样子。辍,停止,废止。喧:遗忘。11.解释下列加点的词。(2分)(1)人恒过,然后能改()(2)其母引刀裂其织()12.用现代汉语翻译下列句子。(4分)(1)困于心,衡于虑,而后作。(2)自是之后,孟子不复喧矣。13.甲、乙两文在表达方面有什么不同?(4分)14.你认为乙文中孟母教子的方法有什么独特的地方?这个故事说明了什么道理?(3分)(三)阅读下面的文言文,完成第1517题。(7分)【甲】愚公移山(节选)太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。【乙】卖蒜叟 清袁枚南阳杨二相公精于拳术,每至演武场传授枪棒,观者如堵。一日,有卖蒜叟,咳嗽不绝声,旁睨而揶揄之。杨大怒,招叟至前,以拳打砖墙,陷入尺许,傲之曰:“叟能如是乎?”叟曰:“君能打墙,不能打人。”杨骂曰:“老奴能受我打乎?打死勿怨!”叟笑曰:“垂死之年,能以一死成君之名,死亦何怨!”老人自缚于树,解衣露腹。杨故取势于十步外,奋拳击之。老人寂然无声,但见杨双膝跪地,叩头曰:“晚生知罪矣。”拔其拳已夹入老人腹中坚不可出。哀求良久,老人鼓腹纵之,已跌出一石桥外矣。老人徐徐负蒜而归,卒不肯告人姓氏。注睨:眼睛斜着看。揶揄:出言嘲笑、讽刺。15.下列加点词的意义和用法相同的一项是()(2分)A.叩石垦壤叩头曰:“晚生知罪矣。”B.年且九十且焉置土石C.跳往助之旁睨而揶揄之D.杂然相许陷入尺许16.对下列加点词的解释有误的一项是()(2分)A.箕畚运于渤海之尾(用箕畚装土石)B.始一反焉(开始)C.观者如堵(墙)D.老人鼓腹纵之(放开)17.下列说法有误的一项是()(3分)A.甲文中写太行、王屋二山的高大,运土路程的遥远,说明了移山工程的艰巨,显示了愚公的气魄。B.乙文中画线句应这样划分节奏:“拔其拳/已夹入老人腹中/坚不可出。”C.甲、乙两文都运用了对比手法。甲文中将妻子和愚公进行对比,乙文中将卖蒜老叟与杨二进行对比。D.乙文给我们的启示:天外有天,人外有人;任何时候都要谦虚谨慎,戒骄戒躁。(四)阅读下面的文言文,完成第1822题。(10分)楚庄王欲伐越,杜子谏曰:“王之伐越,何也?”曰:“政乱兵弱。”杜子曰:“臣愚患之。智如目也,能见百步之外而不能自见其睫。王之兵自败于秦、晋,丧地数百里,此兵之弱也。庄蹊为盗于境内而吏不能禁,此政之乱也。王之弱乱,非越之下也,而欲伐越,此智之如目也。”王乃止。故知之难,不在见人,在自见,故曰:“自见之谓明。”(节选自韩非子)注越:越国。睫:眼睫毛。庄蹊:战国初期楚国的大盗。18.对下面句子朗读节奏的划分正确的一项是()(2分)王之兵自败于秦晋A.王之兵自败于/秦晋B.王之兵/自败于秦晋C.王之兵自败/于秦晋D.王/之兵自败于秦晋19.解释下列加点的词。(2分)(1)丧地数百里()(2)自见之谓明()20.用现代汉语翻译下面的句子。(2分)王之弱乱,非越之下也。21.杜子劝谏楚庄王放弃伐越的故事说明了什么道理?用自己的话概括。(2分)22.结合文意,简要说说楚庄王是个怎样的人。(2分)三、写作(40分)23.当你看到“财富”二字时,可能会想到家里的财产、父母的地位等,其实,财富的内涵很丰富:师友的支持、亲人的关爱是财富;良好的习惯、优秀的品格是财富;就连遭遇的挫折、经历的失败,也可能成为一个人的财富请以最宝贵的财富为题,写一篇文章。要求:除诗歌、戏剧外,文体不限;内容具体,感情真实健康,不要照抄提示语;标点符号正确,书写规范整洁,不少于600字;文中不得出现真实的人名、校名、地名。 200400

文言文阅读(共16分)

愚公移山

《列子》

太行、王屋二山,方七百里,高万仞。本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻,有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之,曰:“甚矣,汝之不惠。以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙。子子孙孙,无穷匮也。而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

下列加点词意思相同的一项是( )(2分)

A.本在冀州之南,河阳之北 友人惭,下车引之

B.箕畚运于渤海之尾 皆以美于徐公

C.河曲智叟亡以应 文叔为白衣时,臧亡匿死

D.惧其不已也 是亦不可以已乎?此之谓失其本心

下列加点字注音有误的一项是( )。(2分)

A.请帖(tiě) 心弦(xián) 巉岩(chán) 咬文嚼字(jiáo)

B.纤细(xiān) 烙印(1ào) 唿哨(shōo) 参差不齐(cī)

C.调换(diào) 酣睡(hān) 亢奋(kàng) 刚劲有力(jìng)

D.哄笑(hōng) 分外(fēn) 伎俩(jì) 捕风捉影(pū)

教学目标

1.知识与能力

(1)能说出甲午中日战争的起因、经过和结果。

(2)简述《马关条约》的主要内容,并依据内容分析其影响。

2.过程与方法

(1)通过学生扮演邓世昌等英雄人物的表演,培养学生的合作精神。

(2)观看电影《甲午风云》中“黄海大战”的片段,再现历史情景,培养学生获取历史知识的能力。

3.情感态度与价值观

(1)通过甲午中日战争中广大爱国官兵和台湾军民英勇杀敌、顽强反对外来侵略的教学,号召学生向英雄学习,树立爱国主义和英雄主义的人生观。

(2)通过帝国、主义在甲午中日战争中打败无能的清政府,再次与清政府签订不平等条约的教学,使学生更深刻地认识到落后就要挨打的道理,培养立志成才、振兴中华的人生观。

教学重点

黄海大战及《马关条约》。

教学难点

清政府在当时海军实力比较强大的情况下为何战败;《马关条约》产生的影响。

教学时间

1课时。

教学方式

本课综合运用情境式、比较法和自主学习等各种教学方式,形成师生互动。

多媒体辅助课件

日本当时先进的军用武器和装备(“双联主炮”和旗舰“松岛号,,)、《黄海大战》的片段、《甲午中日战争》示意图、《黄海激战》图、人物像《邓世昌》《致远号》《日军屠杀旅顺居民》、“三约”(《南京条约》《北京条约》《马关条约》)复合图表等。

教学过程

(一)课前探究

1.组织学生查找阅读与本课相关的一些资料,如甲午中日战争爆发的起因、经过(尤其是“黄海大战”)和结果;清朝战败的原因;《马关条约》的主要内容及其影响等。

2.要求学生根据课文内容,尝试用口诀归纳出《马关条约》的主要内容。

3.结合当今热点,探讨中日关系的发展趋势等。

(二)导入设计

1.情境营造

放映日本当时先进的军用武器,为导入新课做铺垫。

2.教学导语

设问:同学们,当今的中日关系如何呢?

教师切入屏幕,显示课件:2011年l2月25—26日,日本首相野田佳彦对中国进行了访问,呼吁增加政治互信、扩大交流合作。

那么,一百多年前的中日关系又如何呢?现在我们来学习《甲午中日战争》这一课,了解当时的中日关系。

(三)教学结构

1.发生的原因;

2.爆发;

3.重要战役;

4.结果;

5.《马关条约》。

(四)师生互动

1.发生的原因

思考:这场战争发生的历史背景如何?战争的原因是什么?

点援:简要从日本、朝鲜、清朝三国分析战争的背景,并归纳出战争发生的原因。

日本明治雏新后,制定了侵华的“大陆政策”(根本原因);朝鲜农民起义,为日本提供了契机(直接原因)。

2.爆发

提问:这场战争发生在哪一年?为什么称之为甲午中日战争?

3.重要战役

(1)了解战争的简要经过

教学策略:先总(简要经过)后分(黄海大战、旅顺大屠杀、威海卫溃败)。

在屏幕上打开《甲午中日战争》示意图。

(2)着重学习重要战役——“黄海大战”

放映“黄海大战”的片段,着重观看邓世昌率领士兵英勇抗敌的感人场面。

请个别学生扮演邓世昌的英雄形象,并由学生简要评价。

提问:邓世昌有哪些高贵品质?

(3)旅顺大屠杀

承接上文:黄海大战后,日军轻易侵入辽东半岛,出现了一场惨绝人寰的大屠杀,这场大屠杀发生在哪里?

在屏幕上打开《习军屠杀旅顺居民》图片。

(4)威海卫溃败

设问:接着,日军又夹击威海卫,我军战况如何?

4.结果

提问:本次战争的结果如何?清政府战败的主要原因是什么?

过渡语:面对日军的节节进逼,清政府加紧求和,与日本签订了不平等的《马关奈约》。

5.《马关条约》

指名回答:《马关条约》签订的时间及双方的代表。

要求学生阅读文中相关的资料,完成下列任务:

邻座讨论:尝试用口诀归纳《马关条约》的主要内容。

师生共同归纳口诀:割三地;赔二亿;允设厂;开四口。

邻座讨论:《马关条约》给中国带来了哪些危害?

进一步细化《马关条约》给中国带来的严重危害,探究下列问题:

“割三地”有什么危害?

诱导:采用“三约”(《南京条约》《北京条约》《马关条约》)复合图表进行比较。

点拨并屏幕显示:台湾是中国的宝岛,是大陆的屏障,具有重要的战略地位和经济价值;日本占领台湾长达50年之久,不仅掠夺了资源,而且把台湾作为侵略中国大陆的基地。“赔二亿”又有什么危害?

诱导:采用“三约”复合图表进行比较。

剖析并屏幕显示:

“赔二亿”与前两个条约相比,赔款数额剧增,严重破坏了中国财政;大大加重了中国人民的负担;这笔巨款相当于日本全年收入的三倍多,其中85%作为日本军费,助长了日本帝国主义侵略势力的发展;清政府除了大肆搜刮民众外,还要大借外债,更加依赖于帝国主义。

“允设厂”带来了哪些危害?

启示:鸦片战争爆发后,列强对中国经济侵略的主要方式是什么?列强在中国开设工厂,是否签订条约?

剖析并屏幕显示:鸦片战争爆发后,列强对我国的经济侵略以商品输出为主,资本输出为辅,甲午中日战争后则相反;鸦片战争爆发后西方列强开始在中国开设工厂,但没有条约依据,《马关条约》签订后则有了条约依据,表现为帝国主义向中国输出资本达到一个新的水平;日本在我国建厂,利用我国廉价的劳动力、原料,严重阻碍了我国民族工业的发展。

教师归纳并屏幕显示:

“开四口”又产生了哪些危害?

诱导:采用“三约”复合图表进行比较。

剖析:《南京条约》开放五口,都在长江以南沿海地区;《北京条约》开设汉口、南京、天津等共十一处(《天津条约》开十口,《北京条约》增设天津一处,中英、中法《北京奈约》承认《天津条约》继续有效,故《北京条约》共开十一口),已经深入到长江中下游和长江以北沿海,开埠天津,北京的大门被打开;《马关条约》开四口,说明最富庶的长江流域特别是江浙两省沦为帝国主义的经济侵略地。

综述并屏幕显示:

经济侵略的路线:江南沿海一长江中下游、江北沿海一长江上游

简言之,帝国主义的经济侵略由沿海逐步伸向中国内地,范围不断扩展。小结:

《马关条约》给中国带来哪些进一步的危害?

(五)教学总结

在甲午中日战争中,中国战败,被迫同日本签订了屈辱的《马关条约》。《马关条约》是继《南京条约》以来最严重的不平等条约,它给近代中国社会带来了严重的危害。帝国主义列强掀起了瓜分中国的狂潮。从此,中国社会的半殖民地化程度大大加深。

教学目标

1.知识与能力

(1)能说出甲午中日战争的起因、经过和结果。

(2)简述《马关条约》的主要内容,并依据内容分析其影响。

2.过程与方法

(1)通过学生扮演邓世昌等英雄人物的表演,培养学生的合作精神。

(2)观看电影《甲午风云》中“黄海大战”的片段,再现历史情景,培养学生获取历史知识的能力。

3.情感态度与价值观

(1)通过甲午中日战争中广大爱国官兵和台湾军民英勇杀敌、顽强反对外来侵略的教学,号召学生向英雄学习,树立爱国主义和英雄主义的人生观。

(2)通过帝国、主义在甲午中日战争中打败无能的清政府,再次与清政府签订不平等条约的教学,使学生更深刻地认识到落后就要挨打的道理,培养立志成才、振兴中华的人生观。

教学重点

黄海大战及《马关条约》。

教学难点

清政府在当时海军实力比较强大的情况下为何战败;《马关条约》产生的影响。

教学时间

1课时。

教学方式

本课综合运用情境式、比较法和自主学习等各种教学方式,形成师生互动。

多媒体辅助课件

日本当时先进的军用武器和装备(“双联主炮”和旗舰“松岛号,,)、《黄海大战》的片段、《甲午中日战争》示意图、《黄海激战》图、人物像《邓世昌》《致远号》《日军屠杀旅顺居民》、“三约”(《南京条约》《北京条约》《马关条约》)复合图表等。

教学过程

(一)课前探究

1.组织学生查找阅读与本课相关的一些资料,如甲午中日战争爆发的起因、经过(尤其是“黄海大战”)和结果;清朝战败的原因;《马关条约》的主要内容及其影响等。

2.要求学生根据课文内容,尝试用口诀归纳出《马关条约》的主要内容。

3.结合当今热点,探讨中日关系的发展趋势等。

(二)导入设计

1.情境营造

放映日本当时先进的军用武器,为导入新课做铺垫。

2.教学导语

设问:同学们,当今的中日关系如何呢?

教师切入屏幕,显示课件:2011年l2月25—26日,日本首相野田佳彦对中国进行了访问,呼吁增加政治互信、扩大交流合作。

那么,一百多年前的中日关系又如何呢?现在我们来学习《甲午中日战争》这一课,了解当时的中日关系。

(三)教学结构

1.发生的原因;

2.爆发;

3.重要战役;

4.结果;

5.《马关条约》。

(四)师生互动

1.发生的原因

思考:这场战争发生的历史背景如何?战争的原因是什么?

点援:简要从日本、朝鲜、清朝三国分析战争的背景,并归纳出战争发生的原因。

日本明治雏新后,制定了侵华的“大陆政策”(根本原因);朝鲜农民起义,为日本提供了契机(直接原因)。

2.爆发

提问:这场战争发生在哪一年?为什么称之为甲午中日战争?

3.重要战役

(1)了解战争的简要经过

教学策略:先总(简要经过)后分(黄海大战、旅顺大屠杀、威海卫溃败)。

在屏幕上打开《甲午中日战争》示意图。

(2)着重学习重要战役——“黄海大战”

放映“黄海大战”的片段,着重观看邓世昌率领士兵英勇抗敌的感人场面。

请个别学生扮演邓世昌的英雄形象,并由学生简要评价。

提问:邓世昌有哪些高贵品质?

(3)旅顺大屠杀

承接上文:黄海大战后,日军轻易侵入辽东半岛,出现了一场惨绝人寰的大屠杀,这场大屠杀发生在哪里?

在屏幕上打开《习军屠杀旅顺居民》图片。

(4)威海卫溃败

设问:接着,日军又夹击威海卫,我军战况如何?

4.结果

提问:本次战争的结果如何?清政府战败的主要原因是什么?

过渡语:面对日军的节节进逼,清政府加紧求和,与日本签订了不平等的《马关奈约》。

5.《马关条约》

指名回答:《马关条约》签订的时间及双方的代表。

要求学生阅读文中相关的资料,完成下列任务:

邻座讨论:尝试用口诀归纳《马关条约》的主要内容。

师生共同归纳口诀:割三地;赔二亿;允设厂;开四口。

邻座讨论:《马关条约》给中国带来了哪些危害?

进一步细化《马关条约》给中国带来的严重危害,探究下列问题:

“割三地”有什么危害?

诱导:采用“三约”(《南京条约》《北京条约》《马关条约》)复合图表进行比较。

点拨并屏幕显示:台湾是中国的宝岛,是大陆的屏障,具有重要的战略地位和经济价值;日本占领台湾长达50年之久,不仅掠夺了资源,而且把台湾作为侵略中国大陆的基地。“赔二亿”又有什么危害?

诱导:采用“三约”复合图表进行比较。

剖析并屏幕显示:

“赔二亿”与前两个条约相比,赔款数额剧增,严重破坏了中国财政;大大加重了中国人民的负担;这笔巨款相当于日本全年收入的三倍多,其中85%作为日本军费,助长了日本帝国主义侵略势力的发展;清政府除了大肆搜刮民众外,还要大借外债,更加依赖于帝国主义。

“允设厂”带来了哪些危害?

启示:鸦片战争爆发后,列强对中国经济侵略的主要方式是什么?列强在中国开设工厂,是否签订条约?

剖析并屏幕显示:鸦片战争爆发后,列强对我国的经济侵略以商品输出为主,资本输出为辅,甲午中日战争后则相反;鸦片战争爆发后西方列强开始在中国开设工厂,但没有条约依据,《马关条约》签订后则有了条约依据,表现为帝国主义向中国输出资本达到一个新的水平;日本在我国建厂,利用我国廉价的劳动力、原料,严重阻碍了我国民族工业的发展。

教师归纳并屏幕显示:

“开四口”又产生了哪些危害?

诱导:采用“三约”复合图表进行比较。

剖析:《南京条约》开放五口,都在长江以南沿海地区;《北京条约》开设汉口、南京、天津等共十一处(《天津条约》开十口,《北京条约》增设天津一处,中英、中法《北京奈约》承认《天津条约》继续有效,故《北京条约》共开十一口),已经深入到长江中下游和长江以北沿海,开埠天津,北京的大门被打开;《马关条约》开四口,说明最富庶的长江流域特别是江浙两省沦为帝国主义的经济侵略地。

综述并屏幕显示:

经济侵略的路线:江南沿海一长江中下游、江北沿海一长江上游

简言之,帝国主义的经济侵略由沿海逐步伸向中国内地,范围不断扩展。小结:

《马关条约》给中国带来哪些进一步的危害?

(五)教学总结

在甲午中日战争中,中国战败,被迫同日本签订了屈辱的《马关条约》。《马关条约》是继《南京条约》以来最严重的不平等条约,它给近代中国社会带来了严重的危害。帝国主义列强掀起了瓜分中国的狂潮。从此,中国社会的半殖民地化程度大大加深。