高中语文《奇妙的对联》 一、考题回顾二、考题解析 【教学过程】 (一)导入新课 1.请学生以展示预习成果的形式展示自己认为很特殊的对联,并谈谈原因。以此引题。 (二)解题探究 学生独立思考:这种传统文体为何叫“对联”?(明确:“对”说明是成双成对的;“联”说明上下两联有关联。) (三)深入研读 教师继续设置如下任务,请学生以小组为单位讨论后回答: 1.上下两联的关联体现在哪? (明确:内容的关联。多媒体出示《音韵启蒙》《笠翁对韵》里的一些规则,如“春对夏,秋对冬,暮鼓对晨钟。”说明,在对应的成分里要使用词

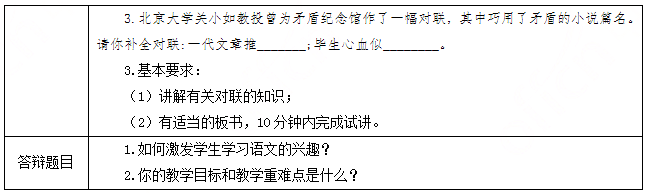

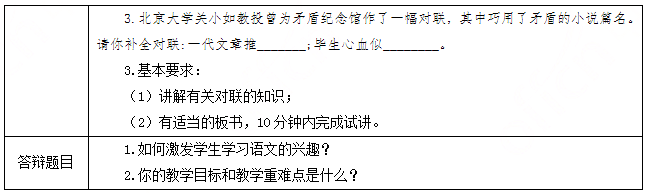

题目

高中语文《奇妙的对联》

一、考题回顾

二、考题解析

【教学过程】

(一)导入新课

1.请学生以展示预习成果的形式展示自己认为很特殊的对联,并谈谈原因。以此引题。

(二)解题探究

学生独立思考:这种传统文体为何叫“对联”?(明确:“对”说明是成双成对的;“联”说明上下两联有关联。)

(三)深入研读

教师继续设置如下任务,请学生以小组为单位讨论后回答:

1.上下两联的关联体现在哪?

(明确:内容的关联。多媒体出示《音韵启蒙》《笠翁对韵》里的一些规则,如“春对夏,秋对冬,暮鼓对晨钟。”说明,在对应的成分里要使用词性相同,词类相反或相关的词。)

2.从形式、结构上看,“联”又体现在哪?(明确:字数一样,句式一样)

3.这样看,以上的这些特征都是对偶的特征,对偶和对仗一样么?

(明确:不一样。对仗还需要音韵的和谐,但对偶不需要。)

4.教师用多媒体展示多副对联,并标明上下联,请学生合作探究?

(明确:1上右下左;2末字上仄下平;3同样的位置平仄不同)

(四)拓展作业

1.多媒体出示:1932年清华大学招生试题中有一道对子题,上联“孙行者”,下面下联中最合适的是:

A.胡适之 B.祖冲之 C.韩退之 D.王引之

请学生合作判断答案,并说出原因。

2.课后利用图书馆或网络找一找关于楹联知识的书,下节课分享。

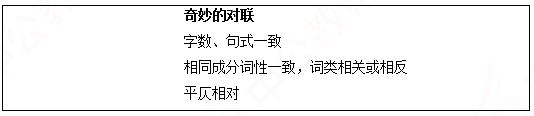

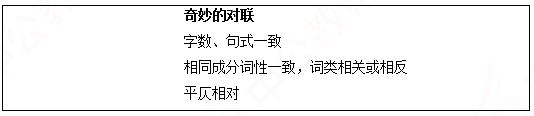

【板书设计】

1.如何激发学生学习语文的兴趣?

2.你的教学目标和教学重难点是什么?

一、考题回顾

二、考题解析

【教学过程】

(一)导入新课

1.请学生以展示预习成果的形式展示自己认为很特殊的对联,并谈谈原因。以此引题。

(二)解题探究

学生独立思考:这种传统文体为何叫“对联”?(明确:“对”说明是成双成对的;“联”说明上下两联有关联。)

(三)深入研读

教师继续设置如下任务,请学生以小组为单位讨论后回答:

1.上下两联的关联体现在哪?

(明确:内容的关联。多媒体出示《音韵启蒙》《笠翁对韵》里的一些规则,如“春对夏,秋对冬,暮鼓对晨钟。”说明,在对应的成分里要使用词性相同,词类相反或相关的词。)

2.从形式、结构上看,“联”又体现在哪?(明确:字数一样,句式一样)

3.这样看,以上的这些特征都是对偶的特征,对偶和对仗一样么?

(明确:不一样。对仗还需要音韵的和谐,但对偶不需要。)

4.教师用多媒体展示多副对联,并标明上下联,请学生合作探究?

(明确:1上右下左;2末字上仄下平;3同样的位置平仄不同)

(四)拓展作业

1.多媒体出示:1932年清华大学招生试题中有一道对子题,上联“孙行者”,下面下联中最合适的是:

A.胡适之 B.祖冲之 C.韩退之 D.王引之

请学生合作判断答案,并说出原因。

2.课后利用图书馆或网络找一找关于楹联知识的书,下节课分享。

【板书设计】

1.如何激发学生学习语文的兴趣?

2.你的教学目标和教学重难点是什么?

相似考题

更多“高中语文《奇妙的对联》 ”相关问题

-

第1题:

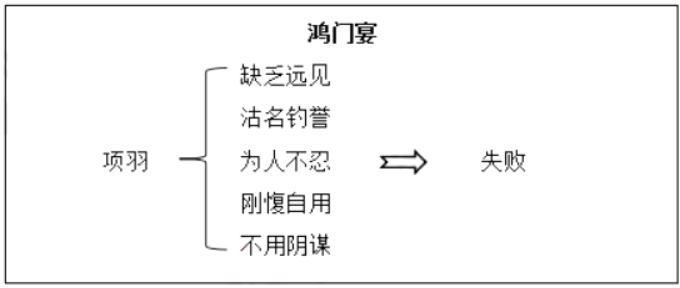

高中语文《鸿门宴》

一、考题回顾

答案:解析:二、考题解析

答案:解析:二、考题解析

【教学过程】

(一)导入新课

1949年,解放战争到了最后的决战关头。4月26日,人民解放军占领南京,得到这个胜利的消息,毛泽东同志乘兴挥毫,写下了著名诗篇《七律?人民解放军占领南京》,号召全军将士“宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王”。这里的霸王就是项羽,今天我们就继续学习《鸿门宴》,看看西楚霸王项羽是如何沽名钓誉,并由此走上失败之路的。(板书课题)

(二)整体感知

1.有感情地朗读课文。

【明确】根据人物的性格特点、所处环境和局势的危机来调整感情的变化。

2.说说读完课文后的感受。

【明确】鸿门宴是项羽和刘邦在灭秦之后长达五年的斗争的开端。虽是开端,却在某种程度上预示了这场斗争的终结。这样说,是因为作者通过对这次宴会全过程的描写,对项羽的性格特点有较为深刻地剖析。下面请同学们一起走进项羽。

(三)深入研读

1.小组讨论,找到写项羽的句子,说说项羽的性格特点是什么?

【明确】缺乏政治远见,沽名钓誉,为人不忍,刚愎自用,不畏强暴,不用阴谋。答案不是惟一的,允许同学有不同认识,只要有理有据即可。

2.作者是如何刻画这一人物形象的?

【明确】(1)在矛盾斗争中刻画人物。提示:作者塑造这一人物形象,把人物放在激烈的矛盾斗争中,围绕着是否对刘邦发动进攻,是否在席间杀死刘邦,对樊哙的越礼行为采取什么态度,对刘邦逃席又采取什么态度展开。

(2)用对照手法烘托人物形象。提示:刘邦和项羽的矛盾是鸿门宴中最尖锐的矛盾,因此作者将这两个人物放在一起,形成鲜明对照,如刘邦的虚伪狡诈,项羽的直率粗犷。这一步应在分析项羽形象的基础上,引导学生归纳总结。

3.多媒体演示《史记?项羽本纪》,作者对项羽的评价如何。

夫秦失其政,陈涉首难,豪杰峰起,相与并争,不可胜数。然羽非有尺寸,乘势起陇母之中,三年,将遂五诸侯灭秦,分裂天下,而封王侯,政由羽出,号为“霸王”,位虽不终,近古以来未尝有也。及项羽背关怀楚,放逐义帝而自立,怨王侯叛已,难矣。自矜功伐,奋起私智而不师古,谓霸王之业,欲以力征经营天下,五年卒亡其国,身死东城,尚不觉悟而不自责,过矣。乃引“天亡我,非用兵之罪也”,岂不谬哉!

【明确】作者是把项羽当作悲剧英雄来描写的,他有英雄的气魄及行为,但更重要的是,

他的“自矜功伐”导致了他的悲剧。

(四)拓展延伸

1.用多媒体演示三首诗,探讨后人对项羽的认识。

题乌江亭—杜牧

胜败兵家事不期,包羞忍耻是男儿。

江东子弟多才俊,卷土重来未可知。

乌江亭—王安石

百战疲劳壮士哀,中原一改势难回。

江东子弟今虽在,肯与君王卷土来。

夏日绝句—李清照

生当作人杰,死亦为鬼雄。

至今思项羽,不肯过江东。

【明确】杜牧:男儿应当能屈能伸,不轻言失败。应从“包羞忍耻”“卷土重来”分析入手。

王安石:军民离心,败势难回。根据“壮士哀“势难回”“肯与君王卷土来”分析作者的意图。

李清照:项羽气势豪壮,令人敬仰。因为该诗从开始到结束都洋溢着对英雄的赞美和敬仰。

(五)小结作业

小结:项羽,一代霸王,最后饮恨乌江,有人认为他的性格导致他失败,也有人认为他是英雄。自古以来,褒贬不一。

作业:结合《鸿门宴》的学习,联系古今人物对项羽的理解,谈谈自己对这一人物的看法。写一篇随笔,300—400字。

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.本文的写作特点是什么?

【参考答案】

(1)作者善于把人物放在尖锐的矛盾冲突中,通过个性化的语言、动作来表现人物的精神世界和性格。例如,对樊哙的刻画,他在危急关头,不顾卫士阻拦,闯入军中帐,表现了极大的勇气。但入帐后的种种行为都是有理有节的。

(2)善于运用对比的手法,使人物的性格特点更加鲜明、突出。例如项羽在优势下恃勇骄横,毫无远虑;刘邦则在劣势下能忍辱负重,善于保存自己。项羽刚愎自用,粗疏麻痹,拙于应变;刘邦则善于采纳意见,心眼很多,能随机应变。

(3)语言精练生动,寥寥数语就能突出地刻画出人物个性。《鸿门宴》语言的最大特色,就是善于用符合人物身份的有特征的口语传达人物的神采与个性。如项羽在本文中虽只说了几句话,却可看出他的自矜功伐、寡谋轻信、委过于人的性格特点。此外,文中有些词句,如“项庄舞剑,意在沛公”“人为刀俎,我为鱼肉”“劳苦功高”等,都成为成语流传下来,为人们所常用。

以上是我的全部答案,谢谢考官。

2.你对本文有什么认识?

【参考答案】

《鸿门宴》选自《史记》。所选情节描写的是刘邦、项羽在推翻秦王朝后,为争夺天下而进行的一场惊心动魄的政治斗争。鸿门宴是项羽在新丰鸿门设下的一个富有杀机的宴会,是刘、项之间政治矛盾由潜滋暗长到公开化的表现,是长达五年的楚汉相争的序幕,名为宴会,实则是一场激烈的政治斗争。作者以娴熟的艺术技巧,生动地刻画了不同性格的人物形象,描绘了众多富有戏剧性的令人难忘的场面,情节波澜起伏,扣人心弦。鸿门宴一文充分展示了刘、项之间不可调和的矛盾,生动地对比了双方的高下,并预示了胜负的必然结局。因此,具有很高的史学价值和文学价值。如何通过本课激起学生学习的兴趣,树立学生学好文言文的信心和领悟我国传统文化的精髓,这是一个关键所在。 -

第2题:

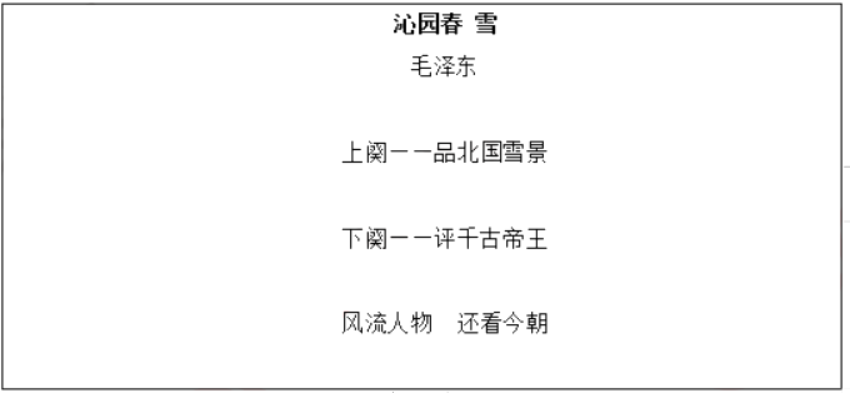

高中语文《沁园春?雪》

一、考题回顾

答案:解析:二、考题解析

答案:解析:二、考题解析

【教学过程】

(一)导入新课

中国是一个诗的国度,孔子说:“不学诗无以言”,培根说:“读诗使人灵秀,读史使人明智”。诗的语言是所有文学体裁中最纯粹的、最凝练的,今天,让我们一起走近一位伟大的诗人,他可不是一般的人物,同学们,他就是——毛泽东(生齐说)。美国著名记者斯特朗说:“毛泽东首先是一位诗人,然后才是政治家。”当代著名诗人臧克家说:“毛泽东诗词是伟大的乐章。”毛泽东一生写下了六十多首气吞山河、震撼人心的光辉诗篇。今天,我们就来共同学习一篇经典佳作《沁园春?雪》(板书)。

(二)初读感知

1.初读课文,解决生字词。(屏幕出示生字词,教师范读、学生朗读。)

2.再读课文,把握节奏和朗读的情感读出音韵美。

这首诗是写给谁的?什么时候写的?毛主席当时的心情是怎样的?

(三)深入研读

1.品壮美雪景

(1)同学们细细品读上阕,能不能发现上阕哪个字是领字呢?(望)

(2)“望”到了哪些呢?结合诗句进行分析。

(“北国风光,千里冰封,万里雪飘。”用夸张的手法,突出了当时景物白,雪下得大。

“冰封”是静态描写,“雪飘”则是动态描写,一静一动,短短三句似乎就把我们引入了一个银装素裹的壮美世界啊。

“长城内外,惟余莽莽,大河上下,顿失滔滔。”用夸张的手法,让人十分形象地感受到雪下得大。

“山舞银蛇,原驰蜡象,”运用比喻、拟人的手法,生动形象地表现了雪白,山高,连绵起伏。

大自然在如此大雪之下却显得生机勃勃。这一切不正预示着中国的革命正在蓬勃发展,毛泽东有句名言:“与天斗其乐无穷,与地斗其乐无穷,与人斗其乐无穷。”他笔下的群山高原正是他这种精神的写照。

“须晴日,看红装素裹,分外妖娆。”写的是雪后晴天的美丽景色,用的是想象的手法,虚写。

这几句有着妩媚之美。诗中有画,画中有诗。表现了对祖国大好河山的无限热爱之情。)

(3)自己读一读,思考一下。“望”能不能换成看呀?

(望。不能,长城很长,用“看”根本不能显示这是一片白茫茫的景色。用“望”字,祖国的大好河山尽收眼底,也增加了诗歌的节奏感。

2.品千古帝王

(1)下阕中作者都提到了哪些历史人物啊?泱泱中华五千年,帝王不计其数。为什么单单提这五位帝王呢?

(秦始皇,汉武帝,唐太宗,宋太祖和成吉思汗。他们在历史的发展中做了很大的贡献。)

(2)秦始皇扫除六合,汉武帝平定匈奴,唐太宗南征北战,宋太祖结束纷争,成吉思汗更是纵横驰骋,他们都是英雄呀!毛泽东是全部否定了他们的功绩吗?

(不是。分析“稍”“略”。毛泽东委婉地批评,说他们只重武,而缺少文学才华,缺乏文治。)3.品风流人物

毛泽东所指的风流人物是哪些人呢?有人说风流人物是毛泽东自指,还有人说,是广大人民。你赞同谁的意见呢?

(毛泽东曾经说过这样一句话:“人民,只有人民,才是创造历史的动力。”可见在毛泽东心里,人民才是真正的风流人物。以毛泽东为首的共产党人领导的人民大众,他们就是真正的风流人物。)

(四)巩固提高

在今天这个和平年代,什么样的人称得上风流人物呢?

(中国经历了太多悲怆和喜悦,在抗击暴风雪、抗震救灾、举办奥运会、神七航天员太空漫步等事件中,中国人用坚韧、勇敢、智慧向世界展示了令人震撼的民族力量。无论是伟大,还是平凡,只要实现了人生价值,那他就是风流人物。)

(五)小结作业

小结:有感情地朗读课文,结束课堂。

作业:课下阅读毛泽东的其他的作品,摘抄在记录本上,与同学分享。

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.这首词的写景、议论与抒情是怎样结合的?

【参考答案】

这首词是一首雄壮的抒情诗。它的抒情是与写景、议论有机结合、浑然一体的。上片写景,大气磅礴、气象雄浑,而又寓情于景,句句洋溢着热爱祖国山河的豪情,“须晴日,看红装素裹,分外妖娆”三句,更是赞美之情溢于言表。下半片议论,即上片之景而生情,由祖国河山的壮丽,想到无数英雄为之倾倒,并对历代英雄加以评说而寓情于议,蕴含诗人对祖国的深情,以及充满自信的情怀。“俱往矣”由评论历史人物落到赞扬当代风流人物,使全词的思想境界达到高峰,点明主题,抒发了诗人的豪情壮志。全词熔写景、议论与抒情为一炉,水乳交融,使主题非常鲜明突出,从而收到强烈的感人的艺术效果。

2.你认为一堂好课的标准是什么?

【参考答案】

课堂教学既是一门科学,又是一门艺术。作为一门科学,就应该有一定的评价标准,而作为一门艺术,贵在创新,不应该有唯一的评价标准。俗话说:“教学有法,教无定法,贵在得法。”但作为一堂好课,还是有最基本的衡量标准的。

一堂好课,应是“学习课”,而不是单纯的“教学课”。一堂好课应该是教学相长,师生都是学习者,同时互相帮助和交流。教师不应一味地教,学生也不能被动地“学”。

一堂好课,应该是“自主课”,而不是单纯的“执行课”。一个真正优秀的教师应该是个策划者而不是单纯的执行者,是一个名副其实的工程师而不是一个“教育技术工人”,充分发挥学生的主观能动性。

一堂好课,应该有“个性化”色彩,不应该是“标准件”。没有个性就没创造,没有个性就不能满足所以学生的需求,这样课堂气氛就不会热烈,授课效果达不到,更谈不上创造。

一堂好课,应该是知识网络,而不是一个实点。不能单一地以教学目标的实现作为好课的标准,即不能单一注重知识点的传授。教学活动应该是一个网络,除知识、技能的学习外,还应对学生的德智体美全面培养,形成人的发展网络。 -

第3题:

《JOJO奇妙冒险》第二部的男主是()

正确答案:乔瑟夫乔斯达 -

第4题:

咏叹调《奇妙的和谐》出自歌剧:()

正确答案:托斯卡 -

第5题:

楹联文化是我国传统文化的瑰宝,构思奇妙的对联能让人看后拍案叫绝。曾有这么一副对联:中国捷克日本,南京重庆成都。它反映的历史事件是()

- A、抗战胜利

- B、重庆谈判

- C、解放南京

- D、中日建交

正确答案:A -

第6题:

下列关于对联的断句表述正确的是()。

- A、掌握对联短句多、长句少的特点

- B、注意对联中的领词

- C、上下联互相参照断句

- D、根据平仄规律断句

正确答案:A,B,C -

第7题:

下列关于对联的“无情对”说法中,正确的是()。

- A、要求上下联一个词对一个词

- B、字面工整

- C、上下联的反差越小,效果越奇妙

- D、以上都不对

正确答案:D -

第8题:

问答题旧约圣经中讲到哪三根奇妙的杖?正确答案: 摩西的蛇杖(出4:2-5);亚伦发芽的杖(民17:1-8);大卫的牧杖(撒上17:41-45)解析: 暂无解析 -

第9题:

单选题下列关于对联的“无情对”说法中,正确的是()。A要求上下联一个词对一个词

B字面工整

C上下联的反差越小,效果越奇妙

D以上都不对

正确答案: D解析: 暂无解析 -

第10题:

单选题下列说法不正确的是( )。A对联讲究平仄不讲押韵更像骈体文

B与韵律相比对联没有字数上的限制

C对联的对偶要求没有律诗严格形式更灵活

D明清对联虽然通俗但口语、俚语没有入联

E律诗和对联都不允许同字相对

正确答案: C解析:

对联在虚词上允许同字相对,如“之”。 -

第11题:

单选题关于对联的产生,下列说法不正确的是()A对偶修辞手法孕育了对联,但是,对偶并不等于对联

B对联的产生,源于我国古代的一种习俗——挂“桃符”

C对联开始是写在桃木板上的,后来才写在纸上

D保留至今的最早的对联是唐代的

正确答案: B解析: 暂无解析 -

第12题:

单选题选择词语的正确词形()。A一副对联

B一幅对联

正确答案: B解析: 副,量词,用于成套的东西:一副对联、一副手套。 -

第13题:

高中语文《大堰河——我的保姆》

一、考题回顾

答案:解析:二、考题解析

答案:解析:二、考题解析

【教学过程】

(一)创设情境,导入新课

与学生共同回忆艾青的《我爱这土地》,引导学生回忆作者对国家那份深沉的爱;发出疑问,作者对于其保姆——大堰河的感情,顺势导入本课《大堰河——我的保姆》。

(二)初读课文,学习批注阅读

1.读诗,试着划分出节奏读出自己的感受。

学生初步感知艾青对大堰河的情感。

2.教师任意范读一小节,划分节奏。(展示朗读能力)

(三)抓住重点,理解道理

采取合作探究的模式完成以下三个任务:

1.第2节为我们描绘了怎样的画面?从中你体会到了什么?运用哪些修辞手法?

明确:首先,一幅充满温情的劳作画面,大堰河在一天的劳作之后抱起我、抚摸我,充满温情。其次,这样文字让每一位读到的人都会感觉到温暖,比如“厚大的手掌”“怀里”“抚摸”“灶火”“煮熟”等,与第1节的“雪”“坟墓”“枯死”等词形成了鲜明的对比,反映出作者在困境中(入狱)触景怀人,引起作者对于温暖美好的回忆。最后,运用“在……之后”的排比和“你用你厚大的手掌把我抱在怀里,抚摸我;”这样的反复,通过排比的列举突出了“大堰河”的劳作辛苦,通过反复,突出地体现了大堰河对我的爱并不会因为繁重的生活而有所减少,给幼小的作者带来了丰富的爱的感受。

2.你认为排比和反复的修辞在“新诗”当中有怎样的作用?

明确:内容上,起到了强调突出的作用;形式上,与古体格律诗比较起来,没有严密的韵脚和整齐的句式,但是通过排比和反复的运用让全诗节奏鲜明旋律回环,体现出新诗的音乐美和建筑美。

3.小组内朗读比赛,关注新诗“音乐美”的特点。

(四)拓展延伸,小结作业

1.作者的两个家是“贫与富”“亲与疏”“简陋与华丽”的对立,如果你是作者,你更喜欢哪个“家”呢,说说你的理由。

2.运用排比和反复的修辞手法,自己试着写一首自由诗,内容不限,有真情实感即可。

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.简单介绍本首诗歌的作者。

【参考答案】

艾青,中国现代著名诗人。原名蒋正涵,号海澄,笔名莪伽、克阿、林壁等,被称为“中国诗坛泰斗”。浙江金华人。中国现代诗人。被认为是中国现代诗的代表诗人之一。成名作《大堰河——我的保姆》发表于1933年,这首诗奠定了他诗歌的基本艺术特征和他在现代文学史上的重要地位。其作品被译成几十种文字,著有《大堰河》《北方》《向太阳》《黎明的通知》等诗集。作品有:诗集《北方》《他死在第二次》《黎明的通知》《走向胜利》《启明星》,长诗《向太阳》等。

以上是我全部的答案,谢谢考官。

2.简要说说《大堰河——我的保姆》中大堰河的形象。

【参考答案】

诗中的大堰河是一位普通的保姆,是勤劳纯朴的劳动妇女,具有爱人胜过爱己的宽厚善良的品格。她对生活要求很低,没有任何奢望,只求能够养活自己及家人,满足于苦难中的卑微生活。她是旧中国千千万万劳动妇女的化身,也是贫苦农民世代受压迫、受剥削的悲惨命运的缩影。她默默无闻、忍辱负重、任劳任怨地奉献自己生命中全部的爱,她是平凡却又伟大的母亲。所以诗人才无限深情地唱出了“大堰河我是吃了你的奶而长大了的你的儿子,我敬你爱你!”诗人通过赞美大堰河,寄托对大地上所有像大堰河一样的劳动人民的赞美之情。 -

第14题:

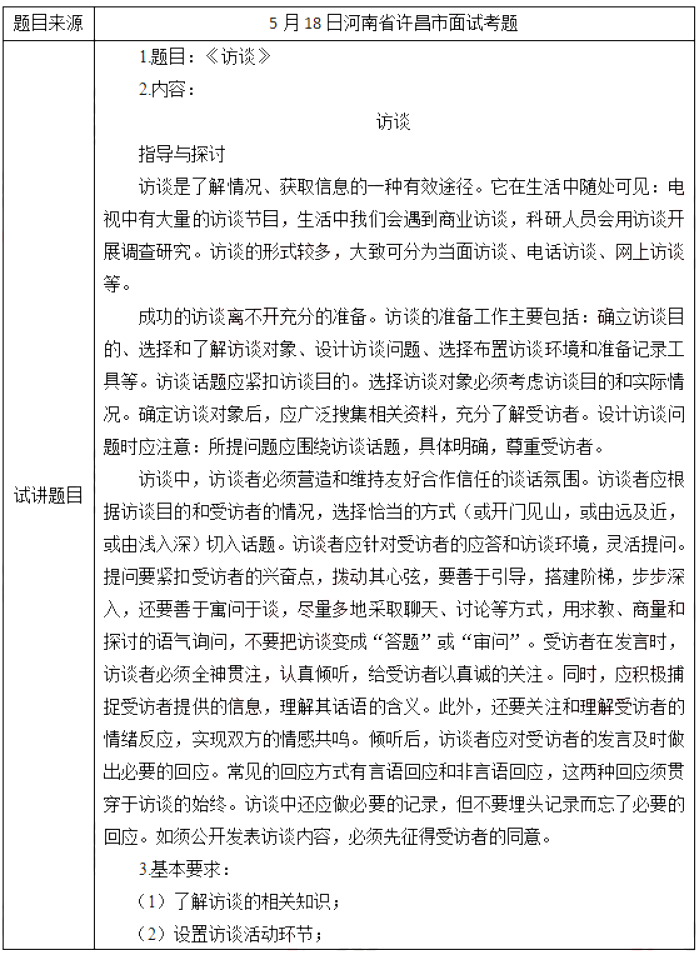

高中语文《访谈》

一、考题回顾

答案:解析:二、考题解析

答案:解析:二、考题解析

【教学过程】

(一)导入新课

请一位同学采访另一位同学。(采访后,评价)同学访谈的样子很像我们平时看的访谈节目。可是,有的同学说得很对,他没有听出来这个访谈的目的是什么,而且,在这个过程中,总觉得气氛怪怪的。很多事情,看起来容易,做起来难。今天,就让我们重新认识一下访谈,看看如何能把访谈做得专业,做得好。(板书标题)

(二)揭示主题

1.什么是访谈?

了解情况、获取信息的一种有效途径。

2.访谈的方式有哪些?

形式上:当面访谈、电话访谈、网上访谈。方式上:开门见山、由远及近、由浅入深。

(三)要点指导

1.访谈前我们需要做好哪些准备?

确立访谈目的、选择和了解访谈对象、设计访谈问题、选择布置访谈环境和准备记录工具等。

2.小组合作,总结访谈时有哪些注意事项。

①营造和维持友好合作信任的谈话氛围。

②根据访谈目的和受访者情况,选择恰当的方式切入话题。

③针对受访者的应答和访谈环境,灵活提问。

④提问要步步深入,寓问于谈,多用求教、商量、探讨的语气。

⑤受访者发言时要认真倾听及时作出必要的回应,同时做好访谈记录。

3.看过《面对面》中张积慧的采访后,小组讨论,你受到哪些启示?

①访谈前要做好充分准备,制定访谈计划,拟定好要提出的问题。

②提问需简洁明了、由浅入深,便于被采访者理解和回答。

③认真倾听被采访者的回答,体会其情感变化,灵活应对。

(四)场景模拟

小组合作,制定访谈大纲等,模拟电话、网络访谈一位名人。

(五)评价展示

1.推选2个小组展示模拟场景

2.对学生的场景模拟和整个课程环节的参与度进行评价。

(六)小结作业

小结:这节课,我们学习了何为访谈,可以有哪些形式进行访谈,在访谈前需要注意什么,在访谈时,应该如何做。在模拟练习的时候,同学们都能注意到这些问题,不过,还不太熟练,稍显生硬。课下可多多练习,熟能生巧。

作业:访谈你的一位同学或朋友,了解他的个性特长,兴趣爱好形成的原因。

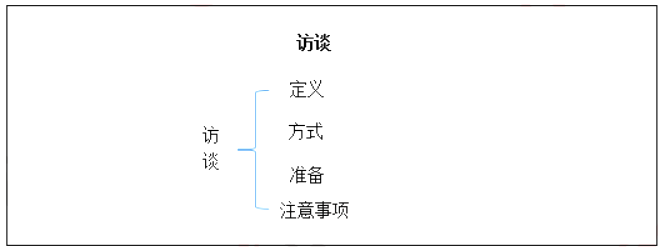

【板书设计】

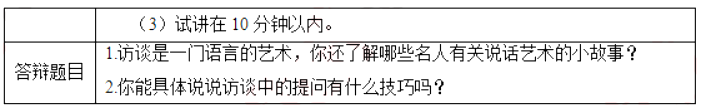

【答辩题目解析】

1.访谈是一门语言的艺术,你还了解哪些名人有关说话艺术的小故事?

【参考答案】

1.周恩来有一次接见美国记者,对方不怀好意地问:“总理阁下,你们中国人为什么把人走的路叫马路呢?”他听后没有急于反驳,而是妙趣横生地说:“我们走的是马克思主义之路,简称叫马路。”对方又问:“总理阁下,在美国,人们都是抬头走路,而你们中国人为什么都低着头走路呢?”他又微笑道:“这个问题很简单嘛,你们美国人走的是下坡路,当然要仰着头走路的,而我们中国人走的是上坡路,当然要低着头走路了。”廖廖数语,使对方哑口无言。

2.在一次招待会上,一位西方女记者对着话筒匆匆问道:“周恩来先生,可不可以问您一个私人问题?”“可以的。”周恩来微笑着回答。“您已经60多岁了,为什么依然神采奕奕,记忆非凡,显得这样年轻、英俊?”场内顿时响起了友善的笑声和议论声。周恩来温和地笑了笑,待场内安静下来,才坦然回答:“因为我是按照东方人的生活习惯生活,所以我至今都很健康!”翻译流利地译出周恩来的话,整个大厅里响起了经久不息的掌声和喝彩声,各国记者无不为周恩来的巧妙回答所折服。

(以上择一即可)

以上就是我全部的答案,谢谢考官!

2.你能具体说说访谈中的提问有什么技巧吗?

【参考答案】

1.从简单问题入手。

2.如果是结构式访谈,就应该严格按照访谈之前拟定的提问提纲,由简至繁地按照顺序进行提问。非结构式访谈,注意根据所谈问题的内在逻辑结构提问。

3.适时追问。

4.题目转换自然。

5.注意引导,引导性提问切忌使用生硬的、刺激性的语言。还可以采用动作方式,在不知不觉中改变话题,或者用复述的方法进行引导。

6.保持客观中立。提问不能带有明显的倾向性,不能对被访者的答案进行引导。

7.特殊问题特殊处理。

8.语言表达方式要恰当。 -

第15题:

旧约圣经中讲到哪三根奇妙的杖?

正确答案: 摩西的蛇杖(出4:2-5);亚伦发芽的杖(民17:1-8);大卫的牧杖(撒上17:41-45) -

第16题:

建设项目由联合体中标实施的,建设单位()进行验工计价。

- A、分别对联合体中的参与方

- B、既可分别对联合体中的参与方,也可只对联合体牵头人

- C、对联合体中的指定方

- D、只对联合体牵头人

正确答案:D -

第17题:

对联的横批,可以说是对联的题目,也是对联的中心。

正确答案:正确 -

第18题:

关于对联的表述错误的是()。

- A、对联的出句与对句字数相等

- B、对联上下两句中相对应之处必须用不同的字

- C、对联的出句与对句内容相关

- D、对联的出句与对句平仄相谐

正确答案:B -

第19题:

对偶修辞手法孕育了对联,对偶就是对联

正确答案:错误 -

第20题:

单选题关于对联的表述错误的是()。A对联的出句与对句字数相等

B对联上下两句中相对应之处必须用不同的字

C对联的出句与对句内容相关

D对联的出句与对句平仄相谐

正确答案: D解析: 暂无解析 -

第21题:

单选题建设项目由联合体中标实施的,建设单位()进行验工计价。A分别对联合体中的参与方

B既可分别对联合体中的参与方,也可只对联合体牵头人

C对联合体中的指定方

D只对联合体牵头人

正确答案: D解析: 暂无解析 -

第22题:

多选题下列说法不正确的是()A对联讲究平仄,不讲押韵,更像骈体文

B与韵律相比,对联没有字数上的限制

C对联的对偶要求没有律诗严格,形式更灵活

D明清对联虽然通俗,但口语、俚语没有入联

E律诗和对联都不允许同字相对

正确答案: D,B解析: 暂无解析 -

第23题:

判断题对联的横批,可以说是对联的题目,也是对联的中心。( )A对

B错

正确答案: 对解析:

横批指同对联相配的横幅。所谓“横”,指的是横写的书写方式;“批”,含有揭示、评论之意,指的是对整副对联的主题内容起补充、概括、提高作用。对联的横批,可以说是对联的题目,也是对联的中心。好的横批在对联中可以起到画龙点睛、相互补充的作用。 -

第24题:

填空题咏叹调《奇妙的和谐》出自歌剧:()正确答案: 托斯卡解析: 暂无解析