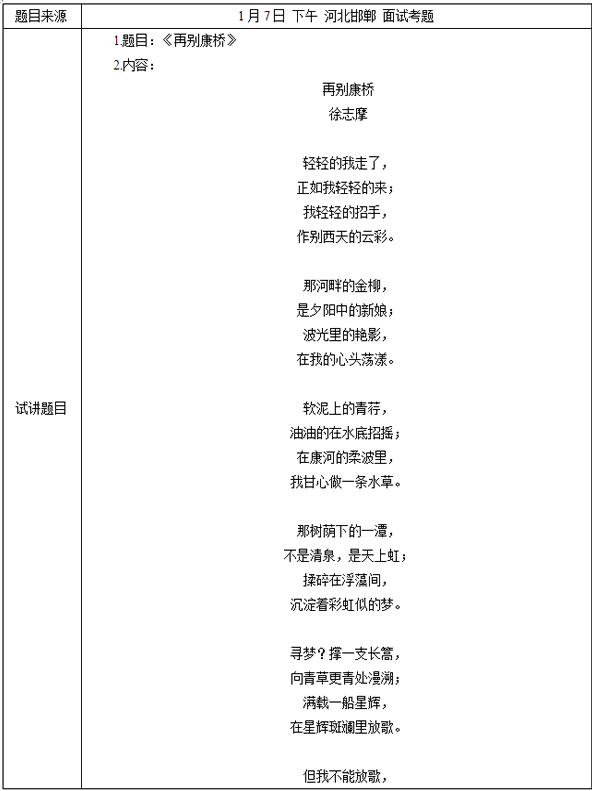

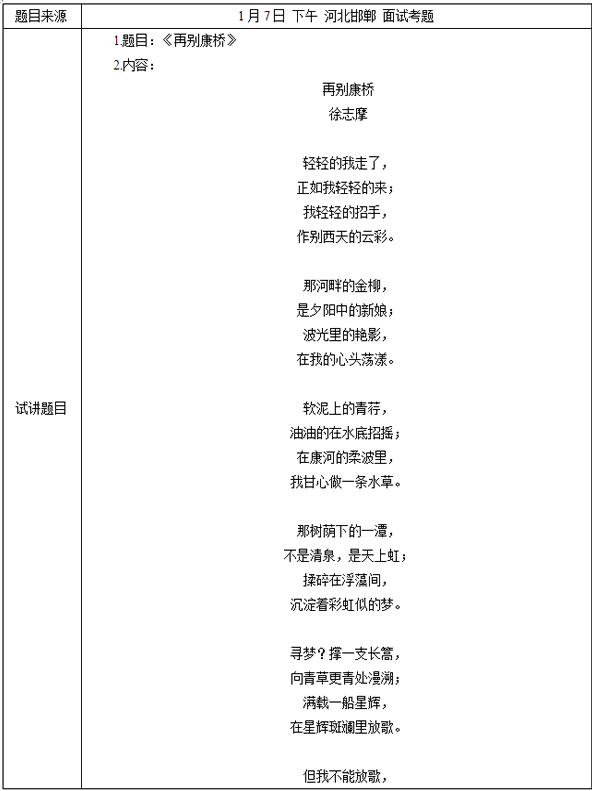

高中语文《再别康桥》 一、考题回顾

题目

高中语文《再别康桥》

一、考题回顾

一、考题回顾

相似考题

参考答案和解析

答案:

解析:

【教学过程】

(一)导入

古人云:黯然销魂者唯别而已矣!所以在古人的作品中,既有“西出阳关无故人”的无奈,又有“天下谁人不识君”的豪迈,还有“相见时难别亦难”的苦涩,那么现代人是如何理解离别的呢?那么我们现在就来学习徐志摩的《再别康桥》,领略一下现代人笔下的别离之情!

(二)初读课文,整体感知

1.了解作者相关知识。(徐志摩,现代诗人、散文家,新月派代表诗人。)

2.师配乐示范朗诵。

3.生齐声朗诵全诗。

4.诗歌有哪些因素让你读得这么美?

韵律和谐、首尾呼应(回环反复的效果)。

韵律和谐:请同学找出韵脚。韵脚为:来,彩;娘,漾;摇,草;虹,梦;溯,歌;箫,桥;来,彩;每一小的节2、4句压韵,节节换韵。诗人追求的是诗歌韵律跳动的美感。

回环反复:第一节和最后一节在语意上相似,结构上也相似,读起来节奏也相同。这种方法叫做“回环往复”,在诗经中就叫做“复沓”。我们在《雨巷》中就接触过的。这样使得诗歌前后呼应,结构圆合,也增添了诗歌的节奏感。

(三)走进诗歌,分析意象

1.分组讨论:《再别康桥》中有那些意象?这些意象又蕴涵了诗人怎样的情思呢?带着问题诵读全诗。

金柳:夕阳照射下柳树变成了金色。用暗喻把柳树比做新娘,新娘的美也就是柳树的美,“金柳”才有新娘的那种柔美,新娘是少女最美丽的时候,既写出夕阳下泛着金光的柳树的美丽美好,也表达了对康桥自然之美的喜爱之情。

青荇:用拟人的手法,表达了油油青草的多情可爱。“招摇”的意思应该是“招手摇摆”,仿佛在招手致意,写出了水草对诗人的欢迎态度。

水草:软泥让人们联想到泥的细腻与光滑,也很可爱,让人有亲近的愿望;而水草是油油的,让你直觉到它的生命力的旺盛。康河的流水、水草在作者眼中所呈现的那份安闲、自在、正是诗人心向往之的境界。正因为康河中的水草可以自由自在,无拘无束地生活,所以诗人才甘心做康河中的一条水草。

3.修辞手法的运用:比喻、拟人等。

金柳(比喻)新娘

青荇(拟人)招摇

清泉(暗喻)天上虹

4.学生集体配乐朗读全诗。

5.“多情自古伤离别”,自古以来,离别总是免不了一种沉重、一份哀伤。《再别康桥》的基调是否依然如此呢?它又表达了诗人怎样的思想感情呢?

明确:这首诗歌没有“执手相看泪眼,竟无语凝噎”的悲痛压抑,给我们带来的是清新飘逸、空灵自然的感觉。这首诗之所以给我们带来这样的感觉,不得不归功于诗人所选择的抒情对象。我们都知道,诗歌是以形象来反映世界的,准确地说,诗歌是以意象来反映诗人眼中和心中的世界的。

(四)整体回顾,拓展延伸

迄今为止,我们已经学过了不止一篇送别诗作。自古写离别诗之作可以说是数不胜数,大家比较熟悉的还有哪些诗词?

骆宾王的《于易水送人一绝》:“此地别燕丹,壮士发冲冠。昔时人已没,今日水犹寒。”

王勃的《送杜少府之任蜀州》:“与君离别意,同是宦游人。海内存知己,天涯若比邻。”

王昌龄的《芙蓉楼送辛渐》:“寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。”

王维《渭城曲》:“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”

(五)小结作业

1.总结:师生总结。

2.作业:课后搜集阅读徐志摩的其他诗歌。

【板书设计】

【答辩题目解析】

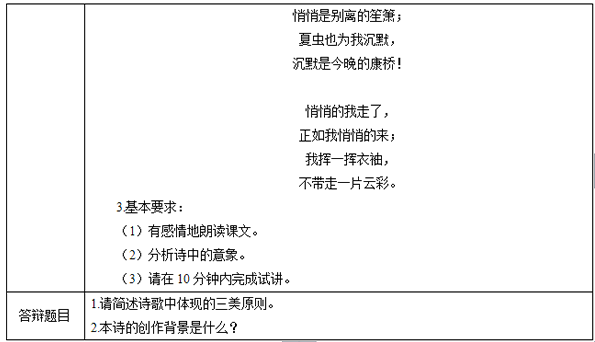

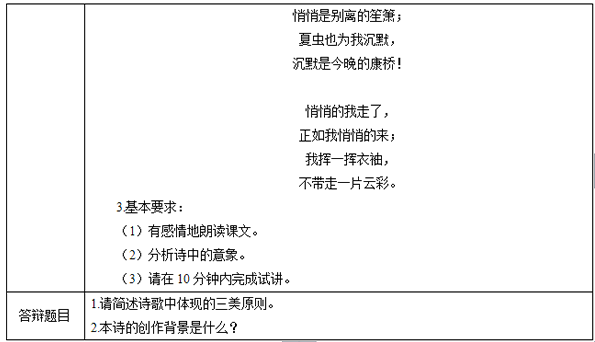

1.请简述诗歌中体现的三美原则。

①音乐美

诗歌的音乐美,是对诗歌的音节而言,有节奏感、旋律美、弹跳性,都是音乐美的表现。A.押韵,韵脚为:来,彩;娘,漾;摇,草;虹,梦;溯,歌;箫,桥:来,彩。B.音节和谐,节奏感强。“轻轻”“悄悄”等叠字的仿佛运用,增强了诗歌轻盈的节奏。诗的第一节旋律上带着细微的弹跳性,仿佛是诗人用脚尖着地走路的声音;C.回环复沓。首节与末节,语意相似,节奏相同,构成回环呼应的结构形式。这样,通篇章节错落有致,诵读时,自然会有一种旋律感。

②建筑美

四行一节、错落排列、字数相近、回环呼应。共七节,四行一节,每节两句,单行和双行错开一格排列,每句字数6—8字,与参差变化中见整齐,首尾回环呼应、结构严谨,给人以整体之美。美学家说,音乐是流动的建筑,建筑则是凝固的音乐。读着本诗,一种流动的建筑美和凝固的音乐美,心境摇摇,美不胜受。

③绘画美

(云彩,金柳,艳影,青荇,潭水,长篙,星辉)这些事物都是柔美而抒情的事物。它们都已超越了它们的自然属性,浸透了作者对康河的永久恋情。而是融入了作者主观情意的意象。

2.本诗的创作背景是什么?

康桥,即英国著名的剑桥大学所在地。1920年10月—1922年8月,诗人曾游学于此。康桥时期是徐志摩一生的转折点。1928年诗人故地重游。11月6日在归途的中国南海上,他吟成了这首传世之作。这首诗最初刊登在1928年《新月》月刊上,后收入《猛虎集》。可以说“康桥情节”贯穿在徐志摩一生的诗文中,而《再别康桥》无疑是其中最有名的一篇。

(一)导入

古人云:黯然销魂者唯别而已矣!所以在古人的作品中,既有“西出阳关无故人”的无奈,又有“天下谁人不识君”的豪迈,还有“相见时难别亦难”的苦涩,那么现代人是如何理解离别的呢?那么我们现在就来学习徐志摩的《再别康桥》,领略一下现代人笔下的别离之情!

(二)初读课文,整体感知

1.了解作者相关知识。(徐志摩,现代诗人、散文家,新月派代表诗人。)

2.师配乐示范朗诵。

3.生齐声朗诵全诗。

4.诗歌有哪些因素让你读得这么美?

韵律和谐、首尾呼应(回环反复的效果)。

韵律和谐:请同学找出韵脚。韵脚为:来,彩;娘,漾;摇,草;虹,梦;溯,歌;箫,桥;来,彩;每一小的节2、4句压韵,节节换韵。诗人追求的是诗歌韵律跳动的美感。

回环反复:第一节和最后一节在语意上相似,结构上也相似,读起来节奏也相同。这种方法叫做“回环往复”,在诗经中就叫做“复沓”。我们在《雨巷》中就接触过的。这样使得诗歌前后呼应,结构圆合,也增添了诗歌的节奏感。

(三)走进诗歌,分析意象

1.分组讨论:《再别康桥》中有那些意象?这些意象又蕴涵了诗人怎样的情思呢?带着问题诵读全诗。

金柳:夕阳照射下柳树变成了金色。用暗喻把柳树比做新娘,新娘的美也就是柳树的美,“金柳”才有新娘的那种柔美,新娘是少女最美丽的时候,既写出夕阳下泛着金光的柳树的美丽美好,也表达了对康桥自然之美的喜爱之情。

青荇:用拟人的手法,表达了油油青草的多情可爱。“招摇”的意思应该是“招手摇摆”,仿佛在招手致意,写出了水草对诗人的欢迎态度。

水草:软泥让人们联想到泥的细腻与光滑,也很可爱,让人有亲近的愿望;而水草是油油的,让你直觉到它的生命力的旺盛。康河的流水、水草在作者眼中所呈现的那份安闲、自在、正是诗人心向往之的境界。正因为康河中的水草可以自由自在,无拘无束地生活,所以诗人才甘心做康河中的一条水草。

3.修辞手法的运用:比喻、拟人等。

金柳(比喻)新娘

青荇(拟人)招摇

清泉(暗喻)天上虹

4.学生集体配乐朗读全诗。

5.“多情自古伤离别”,自古以来,离别总是免不了一种沉重、一份哀伤。《再别康桥》的基调是否依然如此呢?它又表达了诗人怎样的思想感情呢?

明确:这首诗歌没有“执手相看泪眼,竟无语凝噎”的悲痛压抑,给我们带来的是清新飘逸、空灵自然的感觉。这首诗之所以给我们带来这样的感觉,不得不归功于诗人所选择的抒情对象。我们都知道,诗歌是以形象来反映世界的,准确地说,诗歌是以意象来反映诗人眼中和心中的世界的。

(四)整体回顾,拓展延伸

迄今为止,我们已经学过了不止一篇送别诗作。自古写离别诗之作可以说是数不胜数,大家比较熟悉的还有哪些诗词?

骆宾王的《于易水送人一绝》:“此地别燕丹,壮士发冲冠。昔时人已没,今日水犹寒。”

王勃的《送杜少府之任蜀州》:“与君离别意,同是宦游人。海内存知己,天涯若比邻。”

王昌龄的《芙蓉楼送辛渐》:“寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。”

王维《渭城曲》:“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”

(五)小结作业

1.总结:师生总结。

2.作业:课后搜集阅读徐志摩的其他诗歌。

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.请简述诗歌中体现的三美原则。

①音乐美

诗歌的音乐美,是对诗歌的音节而言,有节奏感、旋律美、弹跳性,都是音乐美的表现。A.押韵,韵脚为:来,彩;娘,漾;摇,草;虹,梦;溯,歌;箫,桥:来,彩。B.音节和谐,节奏感强。“轻轻”“悄悄”等叠字的仿佛运用,增强了诗歌轻盈的节奏。诗的第一节旋律上带着细微的弹跳性,仿佛是诗人用脚尖着地走路的声音;C.回环复沓。首节与末节,语意相似,节奏相同,构成回环呼应的结构形式。这样,通篇章节错落有致,诵读时,自然会有一种旋律感。

②建筑美

四行一节、错落排列、字数相近、回环呼应。共七节,四行一节,每节两句,单行和双行错开一格排列,每句字数6—8字,与参差变化中见整齐,首尾回环呼应、结构严谨,给人以整体之美。美学家说,音乐是流动的建筑,建筑则是凝固的音乐。读着本诗,一种流动的建筑美和凝固的音乐美,心境摇摇,美不胜受。

③绘画美

(云彩,金柳,艳影,青荇,潭水,长篙,星辉)这些事物都是柔美而抒情的事物。它们都已超越了它们的自然属性,浸透了作者对康河的永久恋情。而是融入了作者主观情意的意象。

2.本诗的创作背景是什么?

康桥,即英国著名的剑桥大学所在地。1920年10月—1922年8月,诗人曾游学于此。康桥时期是徐志摩一生的转折点。1928年诗人故地重游。11月6日在归途的中国南海上,他吟成了这首传世之作。这首诗最初刊登在1928年《新月》月刊上,后收入《猛虎集》。可以说“康桥情节”贯穿在徐志摩一生的诗文中,而《再别康桥》无疑是其中最有名的一篇。

更多“高中语文《再别康桥》 ”相关问题

-

第1题:

高中语文《大堰河——我的保姆》

一、考题回顾

答案:解析:二、考题解析

答案:解析:二、考题解析

【教学过程】

(一)创设情境,导入新课

与学生共同回忆艾青的《我爱这土地》,引导学生回忆作者对国家那份深沉的爱;发出疑问,作者对于其保姆——大堰河的感情,顺势导入本课《大堰河——我的保姆》。

(二)初读课文,学习批注阅读

1.读诗,试着划分出节奏读出自己的感受。

学生初步感知艾青对大堰河的情感。

2.教师任意范读一小节,划分节奏。(展示朗读能力)

(三)抓住重点,理解道理

采取合作探究的模式完成以下三个任务:

1.第2节为我们描绘了怎样的画面?从中你体会到了什么?运用哪些修辞手法?

明确:首先,一幅充满温情的劳作画面,大堰河在一天的劳作之后抱起我、抚摸我,充满温情。其次,这样文字让每一位读到的人都会感觉到温暖,比如“厚大的手掌”“怀里”“抚摸”“灶火”“煮熟”等,与第1节的“雪”“坟墓”“枯死”等词形成了鲜明的对比,反映出作者在困境中(入狱)触景怀人,引起作者对于温暖美好的回忆。最后,运用“在……之后”的排比和“你用你厚大的手掌把我抱在怀里,抚摸我;”这样的反复,通过排比的列举突出了“大堰河”的劳作辛苦,通过反复,突出地体现了大堰河对我的爱并不会因为繁重的生活而有所减少,给幼小的作者带来了丰富的爱的感受。

2.你认为排比和反复的修辞在“新诗”当中有怎样的作用?

明确:内容上,起到了强调突出的作用;形式上,与古体格律诗比较起来,没有严密的韵脚和整齐的句式,但是通过排比和反复的运用让全诗节奏鲜明旋律回环,体现出新诗的音乐美和建筑美。

3.小组内朗读比赛,关注新诗“音乐美”的特点。

(四)拓展延伸,小结作业

1.作者的两个家是“贫与富”“亲与疏”“简陋与华丽”的对立,如果你是作者,你更喜欢哪个“家”呢,说说你的理由。

2.运用排比和反复的修辞手法,自己试着写一首自由诗,内容不限,有真情实感即可。

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.简单介绍本首诗歌的作者。

【参考答案】

艾青,中国现代著名诗人。原名蒋正涵,号海澄,笔名莪伽、克阿、林壁等,被称为“中国诗坛泰斗”。浙江金华人。中国现代诗人。被认为是中国现代诗的代表诗人之一。成名作《大堰河——我的保姆》发表于1933年,这首诗奠定了他诗歌的基本艺术特征和他在现代文学史上的重要地位。其作品被译成几十种文字,著有《大堰河》《北方》《向太阳》《黎明的通知》等诗集。作品有:诗集《北方》《他死在第二次》《黎明的通知》《走向胜利》《启明星》,长诗《向太阳》等。

以上是我全部的答案,谢谢考官。

2.简要说说《大堰河——我的保姆》中大堰河的形象。

【参考答案】

诗中的大堰河是一位普通的保姆,是勤劳纯朴的劳动妇女,具有爱人胜过爱己的宽厚善良的品格。她对生活要求很低,没有任何奢望,只求能够养活自己及家人,满足于苦难中的卑微生活。她是旧中国千千万万劳动妇女的化身,也是贫苦农民世代受压迫、受剥削的悲惨命运的缩影。她默默无闻、忍辱负重、任劳任怨地奉献自己生命中全部的爱,她是平凡却又伟大的母亲。所以诗人才无限深情地唱出了“大堰河我是吃了你的奶而长大了的你的儿子,我敬你爱你!”诗人通过赞美大堰河,寄托对大地上所有像大堰河一样的劳动人民的赞美之情。 -

第2题:

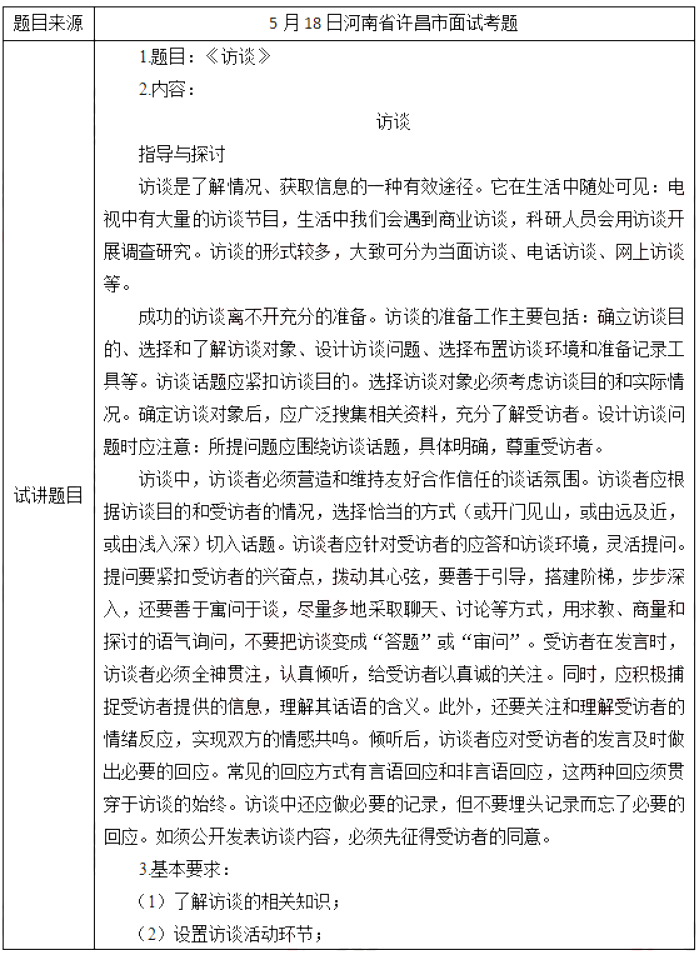

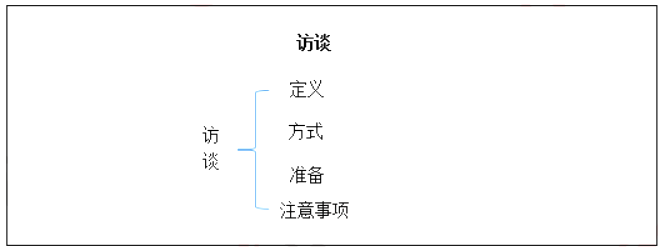

高中语文《访谈》

一、考题回顾

答案:解析:二、考题解析

答案:解析:二、考题解析

【教学过程】

(一)导入新课

请一位同学采访另一位同学。(采访后,评价)同学访谈的样子很像我们平时看的访谈节目。可是,有的同学说得很对,他没有听出来这个访谈的目的是什么,而且,在这个过程中,总觉得气氛怪怪的。很多事情,看起来容易,做起来难。今天,就让我们重新认识一下访谈,看看如何能把访谈做得专业,做得好。(板书标题)

(二)揭示主题

1.什么是访谈?

了解情况、获取信息的一种有效途径。

2.访谈的方式有哪些?

形式上:当面访谈、电话访谈、网上访谈。方式上:开门见山、由远及近、由浅入深。

(三)要点指导

1.访谈前我们需要做好哪些准备?

确立访谈目的、选择和了解访谈对象、设计访谈问题、选择布置访谈环境和准备记录工具等。

2.小组合作,总结访谈时有哪些注意事项。

①营造和维持友好合作信任的谈话氛围。

②根据访谈目的和受访者情况,选择恰当的方式切入话题。

③针对受访者的应答和访谈环境,灵活提问。

④提问要步步深入,寓问于谈,多用求教、商量、探讨的语气。

⑤受访者发言时要认真倾听及时作出必要的回应,同时做好访谈记录。

3.看过《面对面》中张积慧的采访后,小组讨论,你受到哪些启示?

①访谈前要做好充分准备,制定访谈计划,拟定好要提出的问题。

②提问需简洁明了、由浅入深,便于被采访者理解和回答。

③认真倾听被采访者的回答,体会其情感变化,灵活应对。

(四)场景模拟

小组合作,制定访谈大纲等,模拟电话、网络访谈一位名人。

(五)评价展示

1.推选2个小组展示模拟场景

2.对学生的场景模拟和整个课程环节的参与度进行评价。

(六)小结作业

小结:这节课,我们学习了何为访谈,可以有哪些形式进行访谈,在访谈前需要注意什么,在访谈时,应该如何做。在模拟练习的时候,同学们都能注意到这些问题,不过,还不太熟练,稍显生硬。课下可多多练习,熟能生巧。

作业:访谈你的一位同学或朋友,了解他的个性特长,兴趣爱好形成的原因。

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.访谈是一门语言的艺术,你还了解哪些名人有关说话艺术的小故事?

【参考答案】

1.周恩来有一次接见美国记者,对方不怀好意地问:“总理阁下,你们中国人为什么把人走的路叫马路呢?”他听后没有急于反驳,而是妙趣横生地说:“我们走的是马克思主义之路,简称叫马路。”对方又问:“总理阁下,在美国,人们都是抬头走路,而你们中国人为什么都低着头走路呢?”他又微笑道:“这个问题很简单嘛,你们美国人走的是下坡路,当然要仰着头走路的,而我们中国人走的是上坡路,当然要低着头走路了。”廖廖数语,使对方哑口无言。

2.在一次招待会上,一位西方女记者对着话筒匆匆问道:“周恩来先生,可不可以问您一个私人问题?”“可以的。”周恩来微笑着回答。“您已经60多岁了,为什么依然神采奕奕,记忆非凡,显得这样年轻、英俊?”场内顿时响起了友善的笑声和议论声。周恩来温和地笑了笑,待场内安静下来,才坦然回答:“因为我是按照东方人的生活习惯生活,所以我至今都很健康!”翻译流利地译出周恩来的话,整个大厅里响起了经久不息的掌声和喝彩声,各国记者无不为周恩来的巧妙回答所折服。

(以上择一即可)

以上就是我全部的答案,谢谢考官!

2.你能具体说说访谈中的提问有什么技巧吗?

【参考答案】

1.从简单问题入手。

2.如果是结构式访谈,就应该严格按照访谈之前拟定的提问提纲,由简至繁地按照顺序进行提问。非结构式访谈,注意根据所谈问题的内在逻辑结构提问。

3.适时追问。

4.题目转换自然。

5.注意引导,引导性提问切忌使用生硬的、刺激性的语言。还可以采用动作方式,在不知不觉中改变话题,或者用复述的方法进行引导。

6.保持客观中立。提问不能带有明显的倾向性,不能对被访者的答案进行引导。

7.特殊问题特殊处理。

8.语言表达方式要恰当。 -

第3题:

徐志摩的《再别康桥》中的“康桥”指的是()

正确答案:剑桥大学 -

第4题:

某位教师需要选取《再别康桥》的背景音乐来辅助教学,以下哪一种不属于音频资源()

- A、再别康桥.wav

- B、再别康桥.mp3

- C、再别康桥.wmf

- D、再别康桥.wma

正确答案:C -

第5题:

简述《再别康桥》的思想内容。

正确答案:《再别康桥》抒写了诗人故地重游,再别康桥时的情感体验,细致入微地表现了诗人对康桥的挚爱和不舍眷恋,对往昔生活的憧憬,对眼前无可奈何的淡淡离愁及心底的惆怅和理想幻灭后的感伤之情。 -

第6题:

简述《再别康桥》的艺术特征。

正确答案: 本诗艺术鲜明,全诗审美效益很强,是一首精致的抒情佳作。首先,风格洗练而清丽。作者只选择了几个代表意象,明暗喻交互一体,语言华丽,音调柔美。其次,诗体具有乐感,读起来抑扬顿挫,同时诗的排列参差错落,富于建筑的韵律美。 -

第7题:

阅读某位高中语文教师为高中语文课文《再别康桥》一课设计的教学目标: (1)引导学生感受康桥柔美秀丽的风光,体味作者对康桥的深深依恋之情。 (2)指导学生初步感受诗歌的“三美”。 以下对其评析正确的一项是()

- A、两个教学目标准确契合了高中语文的教学要求

- B、目标一准确切入了诗歌的内容,体现了教师对诗歌的准确理解

- C、目标二关涉了《再别康桥》的基本特征和表现方法,但美中不足之处是忽略了学生体悟诗歌方法与策略的学习

- D、学生能力、已有积累及《普通高中语文课程标准(实验)》的基本要求是设定教学目标的依据.这位教师设定的两个教学目标即综合体现了三者的分析

正确答案:C -

第8题:

名词解释题分析《再别康桥》的艺术特色分析《再别康桥》的艺术特色。正确答案: (1)、优美的意境。全诗紧扣一个“别”字来写,以舒缓、秀美的笔调写出了别离的情绪与对昔日美好生活的怀念。巧妙地将气氛、感情、影象三者融汇在一起,构造了清俊的意境。

(2)、成熟的技巧:整饰的章法、和谐的音节、富丽的色彩,完好地体现了“三美”的原则。加上活泼、韵雅的比喻(如,金柳比新娘,我比小草),轻俏、柔美的词语,使诗歌的美锦上添花。

(3)、自然、隽永、细腻的风格。全诗以轻灵的文字,柔软的情韵,抒发了对康河的一往情深的爱慕与依恋。解析: 暂无解析 -

第9题:

问答题《再别康桥》诗中“康桥”的象征意义?正确答案: 康桥象征诗人对“爱”、“美”、“自由”的单纯信仰,对青春的留恋,对理想的执着。诗人告别康桥,也就是和人生中最美好的一个梦告别。解析: 暂无解析 -

第10题:

问答题《再别康桥》的诗性美感主要体现在哪里?正确答案: 主要表现在三个方面:

(1)意象美,景物美。

(2)抒情手法精彩多样。“在康河的柔波里,我甘心做一条水草”“波光里的艳影,在我的心头荡漾”是作者自喻,托物寄情,表现对康桥的依依深情;“那河畔的金柳,是夕阳中的新娘”用比喻的手法表现心中的喜爱;“西天的云彩”借象征抒情。

(3)建筑美,音乐美。建筑美体现在诗行的排列上,结构的完整,章节的整齐。音乐美体现在节奏的匀称,音节的顿挫,韵律的和谐。解析: 暂无解析 -

第11题:

单选题某位教师需要选取《再别康桥》的背景音乐来辅助教学,以下哪一种不属于音频资源()A再别康桥.wav

B再别康桥.mp3

C再别康桥.wmf

D再别康桥.wma

正确答案: C解析: 暂无解析 -

第12题:

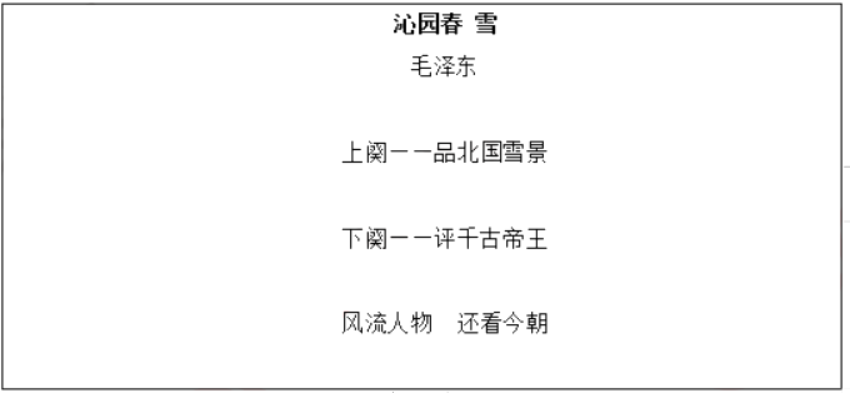

高中语文《沁园春?雪》

一、考题回顾

答案:解析:二、考题解析

答案:解析:二、考题解析

【教学过程】

(一)导入新课

中国是一个诗的国度,孔子说:“不学诗无以言”,培根说:“读诗使人灵秀,读史使人明智”。诗的语言是所有文学体裁中最纯粹的、最凝练的,今天,让我们一起走近一位伟大的诗人,他可不是一般的人物,同学们,他就是——毛泽东(生齐说)。美国著名记者斯特朗说:“毛泽东首先是一位诗人,然后才是政治家。”当代著名诗人臧克家说:“毛泽东诗词是伟大的乐章。”毛泽东一生写下了六十多首气吞山河、震撼人心的光辉诗篇。今天,我们就来共同学习一篇经典佳作《沁园春?雪》(板书)。

(二)初读感知

1.初读课文,解决生字词。(屏幕出示生字词,教师范读、学生朗读。)

2.再读课文,把握节奏和朗读的情感读出音韵美。

这首诗是写给谁的?什么时候写的?毛主席当时的心情是怎样的?

(三)深入研读

1.品壮美雪景

(1)同学们细细品读上阕,能不能发现上阕哪个字是领字呢?(望)

(2)“望”到了哪些呢?结合诗句进行分析。

(“北国风光,千里冰封,万里雪飘。”用夸张的手法,突出了当时景物白,雪下得大。

“冰封”是静态描写,“雪飘”则是动态描写,一静一动,短短三句似乎就把我们引入了一个银装素裹的壮美世界啊。

“长城内外,惟余莽莽,大河上下,顿失滔滔。”用夸张的手法,让人十分形象地感受到雪下得大。

“山舞银蛇,原驰蜡象,”运用比喻、拟人的手法,生动形象地表现了雪白,山高,连绵起伏。

大自然在如此大雪之下却显得生机勃勃。这一切不正预示着中国的革命正在蓬勃发展,毛泽东有句名言:“与天斗其乐无穷,与地斗其乐无穷,与人斗其乐无穷。”他笔下的群山高原正是他这种精神的写照。

“须晴日,看红装素裹,分外妖娆。”写的是雪后晴天的美丽景色,用的是想象的手法,虚写。

这几句有着妩媚之美。诗中有画,画中有诗。表现了对祖国大好河山的无限热爱之情。)

(3)自己读一读,思考一下。“望”能不能换成看呀?

(望。不能,长城很长,用“看”根本不能显示这是一片白茫茫的景色。用“望”字,祖国的大好河山尽收眼底,也增加了诗歌的节奏感。

2.品千古帝王

(1)下阕中作者都提到了哪些历史人物啊?泱泱中华五千年,帝王不计其数。为什么单单提这五位帝王呢?

(秦始皇,汉武帝,唐太宗,宋太祖和成吉思汗。他们在历史的发展中做了很大的贡献。)

(2)秦始皇扫除六合,汉武帝平定匈奴,唐太宗南征北战,宋太祖结束纷争,成吉思汗更是纵横驰骋,他们都是英雄呀!毛泽东是全部否定了他们的功绩吗?

(不是。分析“稍”“略”。毛泽东委婉地批评,说他们只重武,而缺少文学才华,缺乏文治。)3.品风流人物

毛泽东所指的风流人物是哪些人呢?有人说风流人物是毛泽东自指,还有人说,是广大人民。你赞同谁的意见呢?

(毛泽东曾经说过这样一句话:“人民,只有人民,才是创造历史的动力。”可见在毛泽东心里,人民才是真正的风流人物。以毛泽东为首的共产党人领导的人民大众,他们就是真正的风流人物。)

(四)巩固提高

在今天这个和平年代,什么样的人称得上风流人物呢?

(中国经历了太多悲怆和喜悦,在抗击暴风雪、抗震救灾、举办奥运会、神七航天员太空漫步等事件中,中国人用坚韧、勇敢、智慧向世界展示了令人震撼的民族力量。无论是伟大,还是平凡,只要实现了人生价值,那他就是风流人物。)

(五)小结作业

小结:有感情地朗读课文,结束课堂。

作业:课下阅读毛泽东的其他的作品,摘抄在记录本上,与同学分享。

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.这首词的写景、议论与抒情是怎样结合的?

【参考答案】

这首词是一首雄壮的抒情诗。它的抒情是与写景、议论有机结合、浑然一体的。上片写景,大气磅礴、气象雄浑,而又寓情于景,句句洋溢着热爱祖国山河的豪情,“须晴日,看红装素裹,分外妖娆”三句,更是赞美之情溢于言表。下半片议论,即上片之景而生情,由祖国河山的壮丽,想到无数英雄为之倾倒,并对历代英雄加以评说而寓情于议,蕴含诗人对祖国的深情,以及充满自信的情怀。“俱往矣”由评论历史人物落到赞扬当代风流人物,使全词的思想境界达到高峰,点明主题,抒发了诗人的豪情壮志。全词熔写景、议论与抒情为一炉,水乳交融,使主题非常鲜明突出,从而收到强烈的感人的艺术效果。

2.你认为一堂好课的标准是什么?

【参考答案】

课堂教学既是一门科学,又是一门艺术。作为一门科学,就应该有一定的评价标准,而作为一门艺术,贵在创新,不应该有唯一的评价标准。俗话说:“教学有法,教无定法,贵在得法。”但作为一堂好课,还是有最基本的衡量标准的。

一堂好课,应是“学习课”,而不是单纯的“教学课”。一堂好课应该是教学相长,师生都是学习者,同时互相帮助和交流。教师不应一味地教,学生也不能被动地“学”。

一堂好课,应该是“自主课”,而不是单纯的“执行课”。一个真正优秀的教师应该是个策划者而不是单纯的执行者,是一个名副其实的工程师而不是一个“教育技术工人”,充分发挥学生的主观能动性。

一堂好课,应该有“个性化”色彩,不应该是“标准件”。没有个性就没创造,没有个性就不能满足所以学生的需求,这样课堂气氛就不会热烈,授课效果达不到,更谈不上创造。

一堂好课,应该是知识网络,而不是一个实点。不能单一地以教学目标的实现作为好课的标准,即不能单一注重知识点的传授。教学活动应该是一个网络,除知识、技能的学习外,还应对学生的德智体美全面培养,形成人的发展网络。 -

第13题:

分析《再别康桥》的艺术特色分析《再别康桥》的艺术特色。

正确答案: (1)、优美的意境。全诗紧扣一个“别”字来写,以舒缓、秀美的笔调写出了别离的情绪与对昔日美好生活的怀念。巧妙地将气氛、感情、影象三者融汇在一起,构造了清俊的意境。

(2)、成熟的技巧:整饰的章法、和谐的音节、富丽的色彩,完好地体现了“三美”的原则。加上活泼、韵雅的比喻(如,金柳比新娘,我比小草),轻俏、柔美的词语,使诗歌的美锦上添花。

(3)、自然、隽永、细腻的风格。全诗以轻灵的文字,柔软的情韵,抒发了对康河的一往情深的爱慕与依恋。 -

第14题:

《再别康桥》的作者是()。

正确答案:徐志摩 -

第15题:

小明想到网上找《再别康桥》的英文译稿,那么他可以输入的关键字是()

- A、"再别康桥英文版"、"再别康桥英文译稿"、"再别康桥英文"

- B、"再别康桥英文版"、"再别康桥+英文"、"再别康桥英文译稿"、"再别康桥英文"

- C、"再别康桥英文版"、"再别康桥+英文"、"再别康桥英文译稿"

- D、"再别康桥英文版"、"再别康桥+英文"

正确答案:B -

第16题:

《再别康桥》一诗表达了作者对康桥生活的留恋之情。

正确答案:正确 -

第17题:

《再别康桥》

正确答案: 是徐志摩最有影响的代表性诗篇,诗人于1928年11月重访英伦时所作。在这首诗中,诗人是以康桥的自然景致作为直接抒情的对象,但在诗人心中,康桥已经化为了旧日情思的象征。诗人的情意完全融解在康桥的山光水色之中——“在康河的柔波里,我甘心做一条水草!”情意愈浓,笔下愈来得潇洒,对康桥的依依稀别之情,被诗人化作西天的云彩,轻轻地招一招手,悄悄地挥一挥衣袖,全诗形成一种物我交融的境界。这首诗突出地显示了徐志摩诗作的意境美、音韵美和结构美。 -

第18题:

分析《再别康桥》融情入景,创造意境的艺术手法。

正确答案:徐志摩是“新月派”的代表诗人,他注重形象思维,主张将真实的感情,通过丰富、独特具有诗人内在感受的艺术形象和创设诗的意境来抒发,以期达到融情于景,情景交融的艺术境界。

《再别康桥》写的是诗人的离别愁绪,突出的感情是一个“别”字。诗歌重点写的“境”,则是康桥的康河。他敏锐的抓住“金柳”“青荇”“波光”“清泉”“彩虹”“星辉”的具体形象,由近及远、由上而下地勾勒出康河的景观。对“撑篙”的追忆,更是诗人在感到理想破灭后,伤感无奈的“寻梦”联想。诗作巧妙的把气氛、感情、景象三者融为一体,创造出耐人寻味的意境,委婉含蓄的表露了离别愁绪,使诗篇格调轻盈柔和,有一种无可奈何的梦幻般的情调。 -

第19题:

单选题某位教师要选取一段《再别康桥》的背影音乐来辅助教学,以下哪一种不属于音频资源()A再别康桥.wav

B再别康桥.mp3

C再别康桥.wmf

D再别康桥.wma

正确答案: A解析: 暂无解析 -

第20题:

问答题简述《再别康桥》的艺术特征。正确答案: 本诗艺术鲜明,全诗审美效益很强,是一首精致的抒情佳作。首先,风格洗练而清丽。作者只选择了几个代表意象,明暗喻交互一体,语言华丽,音调柔美。其次,诗体具有乐感,读起来抑扬顿挫,同时诗的排列参差错落,富于建筑的韵律美。解析: 暂无解析 -

第21题:

多选题下面对《再别康桥》分析正确的有()A《再别康桥》在形式上具有三美:绘画美,音乐美, 建筑美。

B《再别康桥》中选用了“云彩,金柳,夕阳,波光,艳影,青荇,彩虹,青草”等词语,给读者视觉上的色彩想象,同时也表达了作者对康桥的一片深情。

C《再别康桥》的韵脚有:来,彩;娘,漾;摇,草;虹,梦;溯,歌;箫,桥;来,彩。

D《再别康桥》像宋词一般错落有致,摇曳多姿,作者并不追求诗歌的建筑美 。

正确答案: B,D解析: 暂无解析 -

第22题:

单选题用搜索引擎在互联网上搜索《再别康桥》的英文译稿,最有效的搜索关键字应该是()A“再别康桥”的英文译稿

B“再别康桥”

C《再别康桥》

D《再别康桥》英文译稿

正确答案: A解析: 暂无解析