课例点评题:分析下面八年级唱歌课《长城谣》教学课例,并对其教学设计、教学环节进行点评。【课题名称】唱歌课《长城谣》一、教学目标1.通过学习歌曲《长城谣》体验抗日时期我国人民爱国热情,激发学生的爱国主义感情。2.通过歌曲练习表现质朴自然、苍凉悲壮的深切感情。3.注意歌唱的发声和吐字。二、教学过程(一)导入新课1.复习演唱前面学习过的歌曲。注意引导表达歌曲的情绪,力求做到有感情地歌唱。2.通过与以前学习过的歌曲情绪的联系或对比引入本课将要学习的歌曲。3.听歌曲范唱录音(合唱)。在聆听之前,提示学生注意歌曲演唱

题目

课例点评题:分析下面八年级唱歌课《长城谣》教学课例,并对其教学设计、教学环节进行点评。【课题名称】唱歌课《长城谣》一、教学目标1.通过学习歌曲《长城谣》体验抗日时期我国人民爱国热情,激发学生的爱国主义感情。2.通过歌曲练习表现质朴自然、苍凉悲壮的深切感情。3.注意歌唱的发声和吐字。二、教学过程(一)导入新课1.复习演唱前面学习过的歌曲。注意引导表达歌曲的情绪,力求做到有感情地歌唱。2.通过与以前学习过的歌曲情绪的联系或对比引入本课将要学习的歌曲。3.听歌曲范唱录音(合唱)。在聆听之前,提示学生注意歌曲演唱形式和情绪。听后引导学生进行简单讨论。(二)学习新歌1.进一步体验歌曲的情感和了解歌曲的历史背景。(1)学生朗诵歌词。教师纠正、解释歌词中的个别字词。(2)请学生谈这首歌曲的时代背景和对歌曲情感的理解。(3)再听歌曲的范唱演唱(最好是教师范唱,也可听独唱录音)。(4)调查了解学生对这首歌曲的熟悉程度(可用举手统计方法,也可在课前进行)。2.随琴视唱歌曲歌词(为了体验歌曲的情感,也为了实际检验一下学生对歌曲的熟悉程度)。(1)请学生分析歌曲的节奏特点。(2)学生读节奏(可用“哒”或其他读法)。提示读节奏时要注意节奏的乐句。(3)在教师弹奏歌曲曲调的“伴奏”下,再读一遍节奏。3.学习歌曲的曲调。(1)学生随着教师的琴声试着视唱曲谱(只唱一遍,以便确定下面的练习方式)。(2)请学生分析一下歌曲的“旋律线”(可用手势来表示,注意一个乐句用一个动作)。然后一边作“用手势表现旋律线”的动作,一边进行视唱曲谱练习。4.学习歌曲的歌词。(1)联系前面分析过的歌词和情绪唱歌词。(2)在练习中提示要注意运用气息的控制唱好连音。5.用乐器演奏整首歌曲的曲调或其中的几个乐句。三、小结1.再听一遍歌曲录音,请学生对比一下,自己的演唱还有哪些不足。2.了解一下用乐器演奏这首歌曲的情况。3.指出下一节课的任务或课下的乐器练习任务。

相似考题

更多“课例点评题:分析下面八年级唱歌课《长城谣》教学课例,并对其教学设”相关问题

-

第1题:

课例研究的主要形式有( )的课例研究。A、一人同课多轮

B、多人同课异构

C、多人同课同构

D、跟踪式听课

参考答案:ABCD

-

第2题:

在校内教研传统研究课与课例研究课并存,阅读下面表格,按要求回答问题。

对于表格内容分析正确的一项是( )。A.两种研究课都依据研究目标确定研究方式

B.两种研究课都立足于课堂教学的改善

C.两种研究课都有利于促进教师专业发展

D.两种研究课都以观察学生为重点进行评价答案:B解析:题目表格呈现的是两种不同的教学研究类型。

A项:题目并未指明两种研究课是否以研究目标为基础。排除。

B项:两种研究课都是立足于改进教学方式的探索。当选。

C项:题目中未体现如何促进教师专业发展。排除。

D项:题目中未涉及两种研究课的评价方式。排除。 -

第3题:

依据《义务教育音乐课程标准(2011年版)》的基本理念,分析下面七年级欣赏课例,并对其教学设计、教学环节进行点评。

? 【课题名称】非洲的灵感——鼓乐

? 【教学内容】欣赏加纳鼓乐

? 【教学目标】

? 1.从欣赏中提炼节奏,并初步感受加纳鼓乐的节奏特点。

? 2.通过参与鼓乐演奏,体验加纳鼓乐的风格特点。答案:解析:(1)此教学设计中缺少教学重难点,在教学过程环节缺少小结与作业环节。

我们可以把教学重难点设置为:

教学重点:初步感受加纳鼓乐的节奏特点。

教学难点:鼓乐演奏。

教学过程环节中的小结与作业设置为:

教师和学生一起总结今天所学的加纳鼓乐及其风格特点,并请学生回家练习实践。

(2)本课的教学设计虽然内容丰富,导人环节更是能够给学生带来直观的感受,在欣赏体验的环节,教师启发学生主动思考,在探究环节教师带领学生练习节奏,更是能够加深学生对于加纳鼓乐的理解。这说明教师在课前也是做足了功夫,但是还是有一些环节存在问题。

①教学目标:三维目标混乱,目标应为三个维度,情感态度与价值观、过程与方法、知识与技能。但此教学设计中并未这样设计,可以设计为:

情感态度与价值观目标:通过欣赏,领略非洲鼓乐的魅力,初步对非洲音乐产生兴趣。

过程与方法目标:通过参与鼓乐演奏,体验加纳鼓乐的风格特点。

知识与技能目标:在欣赏中提炼节奏,学习敲击节奏并初步感受、了解加纳鼓乐的节奏特点。

②知识拓展环节

教师引导学生观看一段非洲舞蹈视频并模仿学习非洲舞蹈动作的愿望是好的,但是应该要与本课加纳鼓乐相联系,教师要引导学生一起探讨一下舞蹈动作的节奏特点,再去根据这三种特点编创模仿。在这一环节的第三点里学生随着加纳鼓乐音乐,一部分同学敲打鼓乐节奏,另部分同学表演非洲歌舞,这一环节设置得也很精妙。教师在实际教学的时候要注意课堂纪律的把握,可以创设一个非洲部落音乐会的场景,帮助学生更好地掌握本课的知识点。

-

第4题:

依据《普通高中音乐课程标准(实验)》基本理念,分析课例,并对其教学过程进行点评。

根据《普通高中音乐课程标准(实验)》基本理念,对教学设计进行分析,并说明理由。

【课题名称】《长江之歌》

【教学对象】必修“鉴赏”模块的学生

【教学内容】演唱《长江之歌》

【主要目标】

学习《长江之歌》能够完整演唱。(其他目标略)

【教学过程片段】

一、导入阶段(略)

二、展开阶段:新课教学

1.老师播放《长江之歌》,学生欣赏

2.视唱歌曲旋律

(1)学生随琴模唱歌曲旋律,老师注意纠错。

(2)学生随琴学习歌曲旋律。

3.演唱歌词

(1)学生朗读歌词。

(2)学生随钢琴填入歌词演唱。

4.拓展延伸

(1)学生进行分组表演唱。

(2)学生根据旋律创编歌词。

5.小结作业

(略)答案:解析:该课例是有问题的。该课例的问题主要表现在以下几个方面:(1)这节课缺少教学目标与教学重难点,这节课的教学目标应在情感?态度?价值观、过程与方法、知识与技能三个维度中进行表述,它们之间有着密切的联系,是一个不可分割的有机整体。教学的重点则要以音乐教学内容《他们到底是姓蒋还是姓汪》为依据,教学难点把握学生较难理解的部分内容。可参考以下教学目标与重难点:

【情感?态度?价值观】通过《长江之歌》的学习,感受自然的美好壮观,树立强烈的爱国主义情怀。

【过程与方法】通过欣赏、演唱、小组讨论等方法,了解歌曲背后隐含的故事,以及表达的深刻情感。

【知识与技能】说出歌曲表达的情感以及歌曲中的音乐特色,并掌握混声合唱的基本技能,演唱主旋律。

【教学重点】掌握混声合唱的基本技能,演唱主旋律。

【教学难点】体会歌曲表达的情感以及歌曲中的音乐特色。

(2)该课例的教学对象是必修“鉴赏”模块的学生,但是在展开阶段却没有欣赏环节,应该在展开中加入欣赏环节。

虽然这是一个有问题的课例。但是也存在一些闪光点.如:教学内容从视唱、创编等活动展开,教学环节层层深入,次序安排由浅入深,较为合理。在整个授课过程中,教师能够做到以学生为主体,教学活动的设计从学生的角度出发,能够培养学生的兴趣。符合音乐新课程标准“面向全体学生,关注个性发展”的基本理念。 -

第5题:

结合自己的教学,设计一个探究教学的课例。

正确答案: 要体现探究教学的五个环节:

①确定和阐述问题。

②形成假设。

③收集数据。

④分析数据、验证假设。

⑤得出结论。 -

第6题:

什么是教学课例?

正确答案: 教学案例除了教学设计和教学实录外,还有一个重要的因素,教学反思。教学设计是方案,教学实录是做法,教学反思是评价。它包括任课教师自己的反思,专家的点评,同伴的建议。 -

第7题:

下面不是一节体育课课例的主要内容包括的三个环节的是()。

- A、课例设计

- B、课例的过程描述

- C、课例反思

- D、课例的准备

正确答案:D -

第8题:

课例点评题:分析下面八年级唱歌课《长城谣》教学课例,并对其教学设计、教学环节进行点评。【课题名称】唱歌课《长城谣》一、教学目标1.通过学习歌曲《长城谣》体验抗日时期我国人民爱国热情,激发学生的爱国主义感情。2.通过歌曲练习表现质朴自然、苍凉悲壮的深切感情。3.注意歌唱的发声和吐字。二、教学过程(一)导入新课1.复习演唱前面学习过的歌曲。注意引导表达歌曲的情绪,力求做到有感情地歌唱。2.通过与以前学习过的歌曲情绪的联系或对比引入本课将要学习的歌曲。3.听歌曲范唱录音(合唱)。在聆听之前,提示学生注意歌曲演唱形式和情绪。听后引导学生进行简单讨论。(二)学习新歌1.进一步体验歌曲的情感和了解歌曲的历史背景。(1)学生朗诵歌词。教师纠正、解释歌词中的个别字词。(2)请学生谈这首歌曲的时代背景和对歌曲情感的理解。(3)再听歌曲的范唱演唱(最好是教师范唱,也可听独唱录音)。(4)调查了解学生对这首歌曲的熟悉程度(可用举手统计方法,也可在课前进行)。2.随琴视唱歌曲歌词(为了体验歌曲的情感,也为了实际检验一下学生对歌曲的熟悉程度)。(1)请学生分析歌曲的节奏特点。(2)学生读节奏(可用“哒”或其他读法)。提示读节奏时要注意节奏的乐句。(3)在教师弹奏歌曲曲调的“伴奏”下,再读一遍节奏。3.学习歌曲的曲调。(1)学生随着教师的琴声试着视唱曲谱(只唱一遍,以便确定下面的练习方式)。(2)请学生分析一下歌曲的“旋律线”(可用手势来表示,注意一个乐句用一个动作)。然后一边作“用手势表现旋律线”的动作,一边进行视唱曲谱练习。4.学习歌曲的歌词。(1)联系前面分析过的歌词和情绪唱歌词。(2)在练习中提示要注意运用气息的控制唱好连音。5.用乐器演奏整首歌曲的曲调或其中的几个乐句。三、小结1.再听一遍歌曲录音,请学生对比一下,自己的演唱还有哪些不足。2.了解一下用乐器演奏这首歌曲的情况。3.指出下一节课的任务或课下的乐器练习任务。

正确答案:(1)优点:本课例的过程非常充实,采用“学歌词和学歌谱相互交替”学习新歌的方法,按照“综合一分析一再综合”的模式进行新歌的学习,避免了把感受、体验歌曲情感作为一个环节放到学习歌曲的最后阶段去进行的缺点。这样学习新歌的方法改变了传统的“先学歌谱,后学歌词”的模式,比较符合初中学生的实际,符合学生对歌曲的认知规律。在学习歌曲曲谱的时候,先从节奏人手,这种方法也值得提倡,因为它“先易后难”,切实可行。用类似于指挥动作的单手划“旋律线”的方法,使学习读谱与身体动作相结合。这些都有利于提高读谱的效果和降低读谱的难度。

(2)缺点:三维目标叙述不明确,未按照新课标要求的三个维度叙述,且未体现以学生为主体;缺少教学重难点;小结中前两项应为巩固与提高,环节不明显。 -

第9题:

音乐课的类型是根据音乐教学基本任务而划分的,目前大致可分两种基本类型。()

- A、单一课和综合课

- B、唱歌课和乐理课

- C、综合课和混合课

正确答案:A -

第10题:

判断题根据主要教学方法,课的类型课分为:讲授课、演示课、练习课、实验课、复习课。A对

B错

正确答案: 错解析: 暂无解析 -

第11题:

填空题一般组织课例分析的三个步骤是:提供课例,体会情景;组织讨论,分析材料;()正确答案: 总结评述,掌握原理解析: 暂无解析 -

第12题:

填空题教学课例除了教学()和教学实录外,还有一个更重要的因素:教学反思。正确答案: 设计解析: 暂无解析 -

第13题:

我国的课例研究是在传统的观摩教学、公开课、备课-听课-评课等制度的基础上发展起来的。()此题为判断题(对,错)。

参考答案:正确

-

第14题:

根据上题对澳大利亚民歌《剪羊毛》的分析,运用新课程理念,对七年级唱歌课进行教学设计。

? 要求:

? (1)设计本课的教学目标。

? (2)设计唱歌教学的基本环节。答案:解析:(l)教学目标

①情感态度与价值观目标:通过学唱《剪羊毛》,了解澳大利亚牧民的劳动生活,懂得只有努

力劳动才能换取幸福的生活。

⑦过程与方法目标:通过编创动作、编创节奏等活动,提高对音乐的感受力和表现力。

这一基本节奏型,用轻快而富有弹性的声音有感情地演唱歌曲。

(2)唱歌教学环节

①学习歌曲旋律。

②学唱第一段歌词。

③带问题自学第二段歌词。

④学生完整演唱歌曲。

⑤教师纠错。

⑥设置互动环节练习歌曲。

⑦教师小结。 -

第15题:

根据《义务教育音乐课程标准(2011年版)》,通过对下面七年级歌唱课《雪绒花》这一课例教学过程的分析,并进行点评。答案:解析:(1)优点:本教学课例逻辑严谨,教学目标清晰,教学重难点突出,教学过程充实,从学生的心理出发来进行了整个课堂设计教学。通过运用其他音乐表现形式和相关学科的知识来导入本节课的内容,能够吸引学生的注意力,激发学生的兴趣。在教学中,学科综合突出了音乐艺术的特点,通过具体的音乐材料构建起与其他学科的有机联系,拓展了学生艺术视野,加深了学生对雪绒花的理解。在新课讲授环节能够发挥学生的独立性.使学生与老师能够很好地互动起来;在拓展环节能够让学生动起来。在聆听环节,教师引导学生用不同的肢体语言表现强弱规律,体现了音乐课程的基本理念:强调音乐实践,鼓励音乐创造。音乐教学是音乐艺术的实践过程。因此,所有的音乐教学领域都应强调学生的艺术实践。积极引导学生参与演唱、演奏、聆听、综合性艺术表演和即兴编创等各项音乐活动,将其作为学生走进音乐、获得音乐审美体验的基本途径。通过音乐艺术实践,有效提高音乐素养,增强学生音乐表现的自信心,培养学生良好的合作意识和团队精神。发挥音乐学科的优势,让学生能够真切地体会其中所要表达的情感。

(2)缺点:由于音乐是表达情感的一个学科,因此,在教学目标环节应分三个维度叙述。同时,应该把情感态度与价值观放在首位,也就是得把其中的第2点与第1点调换一下。教学设计不要采用师生问答的方式,因为新课标倡导的是要以学生为主体,不能把回答都设定好了,要根据实际情况做出相应的调整。本教学课例还缺少小结与作业这一环节。

-

第16题:

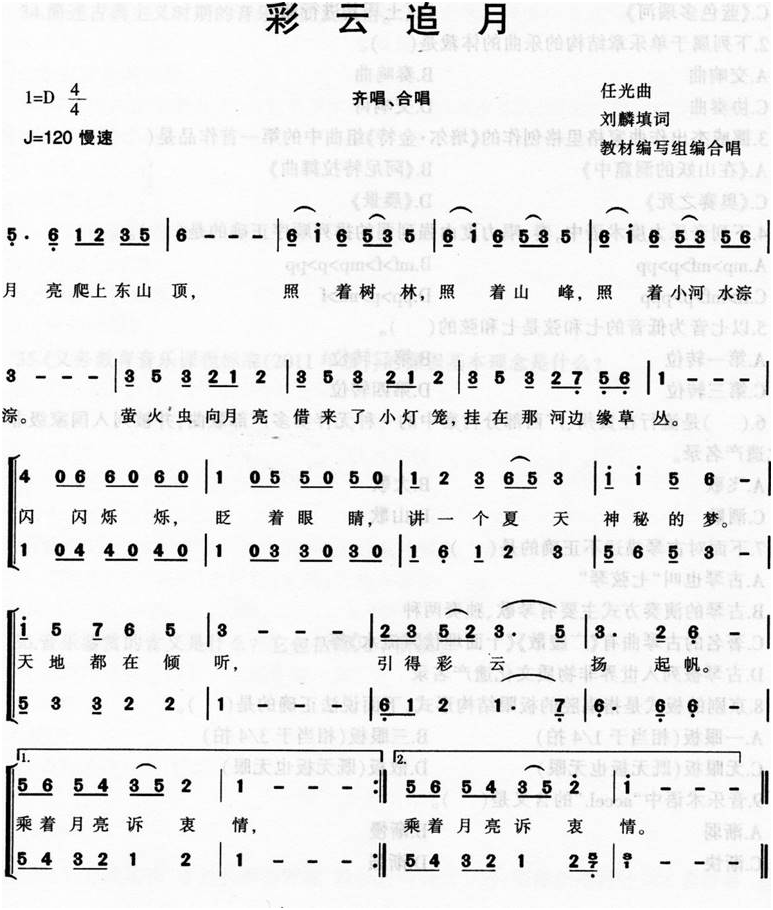

【课题】第五单元国乐飘香歌曲《彩云追月》

【年级】八年级

【课时】一课时

【课型】唱歌课

请完成:

【教材分析】

【教学目标】

【教学重点、难点】

【教学过程】 答案:解析:《彩云追月》教学设计

答案:解析:《彩云追月》教学设计

?一、教材分析

合唱歌曲《彩云追月》是由词作家刘麟根据作曲家任光所创作的民族管弦乐曲《彩云追月》的主要旋律和音乐意境改编而成,歌曲为民族宫调式,4/4拍,二段体结构。切分音的运用使曲调产生了心潮澎湃的激动情感,给人以深刻的印象。富有童真的歌词描绘了月夜的幽静和美好,合唱形式的使用更增添了月夜的神秘感,令人遐想。

?二、教学目标

【情感?态度?价值观】欣赏民乐合奏曲《彩云追月》,感受幽淡的夜幕下,云月追逐相映成趣的意境。

【过程与方法】】

【知识与技能】用柔美连贯圆润的声音,怀着真挚的感情演唱歌曲《彩云追月》。

?三、教学重难点

【重点】了解切分音,掌握切分节奏的强弱特点,引导学生运用于歌曲的演唱中,更贴切地表达歌曲的情感。

【难点】学生感受歌曲舒缓优美的旋律,在乐曲中体会诗画般的意境,在歌曲中表达思念亲人盼望祖国早日统一的迫切心情。

?四、教学过程:

(一)创设情境,云月遐想

?1.教师点击课件,伴着舒缓的旋律,展示云的图片,引导学生乘着想象的翅膀来到浩瀚的天空,并提问同学:

你们看到了什么?

?2.欣赏一组月亮和云彩环绕的图片,引导学生感受彩云追月的场景。

?3.欣赏民族管弦乐《彩云追月》(截取1小段)

(1)师:明月当空、月光如水,云彩悠悠、忽进忽退,夜空中的一对好朋友,这么美的景色让你想到了什么?

(2)它们会发生怎样的故事呢?请到这段民乐合奏中寻找答案吧。

(二)感知歌曲,云唱月影

?1.教师课件播放,介绍《彩云追月》及作者,初步了解乐曲。

(刚才我们欣赏的曲子有个好听的名字叫作《彩云追月》,该曲由著名作曲家任光在1935年所写。原为民族管弦乐曲,乐曲旋律舒缓优雅,把人们带进了“皎洁明月动,彩云紧相随”的诗画意境之中)

?2.聆听音乐,教师引导学生谈一谈听后的感受。并提问:这首乐曲的节奏、情绪、速度是怎样的?学生自由发言。(节奏平稳、多变、自由、情绪抒情、活泼、速度中速)

?3.教师渗透音乐知识——切分节奏。

(刚才这段美妙的音乐中有一个节奏频繁出现,你发现了吗?)

(1)教师引导学生回忆:切分节奏中强且长的音叫作“切分音”,它改变了基本的强弱规律,它从弱起过渡到强又回到弱.包含切分音的节奏叫切分节奏。

(2)学生自己拍打节奏。

?4.播放歌曲《彩云追月》伴奏音乐片段,尝试用切分节奏为乐曲伴奏(让我们尝试着用它来为一小段旋律伴奏。)

(三)学唱歌曲,乐音舞动

?1.教师再次播放歌曲。学生感受说出乐曲所表达的感情。(作词家王付林主动为旋律配上歌词,被一代又一代的人们传唱着。让我们细细听赏,歌曲《彩云追月》又表达了怎样的情感?)

?2.听歌曲范唱。学生回答问题。(思念、离愁、盼望亲人相见)

?3.教师总结:歌曲描绘了作者思念远在台湾的亲人,盼望两岸早日统一的迫切心理,这也是我们全中国人民的共同心愿。

?4.师弹奏钢琴。请学生找出这首歌曲一共出现了几次切分节奏。

?5.除了切分节奏,你还发现了其他哪些记号?(波音记号、倚音记号)

?6.把切分节奏、附点节奏、波音记号等拎出来单独练习。

?7.完整唱歌谱。

?8.带歌词完整演唱,找难点。

(1)师声情并茂地讲述:每当中秋月圆时,我们站在白沙滩,遥望日月潭,月光照着宝岛,我的情思也随着月光漂向远方,泪水不自党地流了下来,亲人呀,你听见了我的呼喊声吗,什么时候我才能与你相聚呀。

(2)学生说出:在演唱时我们要唱出对亲人浓浓的思念和盼望亲人重归的期望之情。

(3)教师倡导学生带着思念亲人的感情跟音乐演唱歌曲。

(四)拓展歌曲,深入体会

?1.师:老师想请你们做一个小小设计者。老师这里有两个力度记号,中弱和中强。请你们按照自己对这首歌曲的理解来设计一下。

?2.加打击乐器演唱。启发学生用三角铁、碰铃、木鱼等伴奏。(教师弹琴,学生伴奏演唱)

?3.用口琴试着吹切分节奏6 1 6

(五)小结作业,总结升华

师:浓浓的思乡之情,总能让人潸然泪下,望着远方的故乡和亲人,想到自己却无法与他们团聚,也只能用歌曲来抒发着思念之情。最后让我们再次感受歌曲《彩云追月》,希望台湾能够早日回归到祖国母亲的怀抱。 -

第17题:

一般组织课例分析的三个步骤是:提供课例,体会情景;组织讨论,分析材料;()

正确答案:总结评述,掌握原理 -

第18题:

结合你所申报学科的课例,谈谈你的主要教学方法极其依据。

正确答案: (一)阅读法(朗读、默读、背诵)

(二)讲授法(讲述、讲解、讲评、讲演、复述、讲读、讲练、说书法);

(三)对话法(问答、谈话、讨论、辩论)

(四)实践法(观察、调查、访谈、参观、实验、考察、考证、游戏、交往、旅游、实习、见习、练习、作业等)

(五)电教法(照相机、幻灯机、投影机、录音机、广播、电视、电影、录相机、语音实验实、电脑、网络、多媒体)

(六)研究法(问题—解决式;课题—探究式;实验—论证式)

(七)自学法(自学—辅导式)(卢仲衡、魏书生)

(八)其他教育教学的方法举隅:

1、语感教学法(洪镇涛、王尚文)

2、思路教学法

3、情感教学法(于漪)

4、案例教学法(根舍因、克拉夫基)

5、点拨教学法(蔡澄清)

6、情境教学法(李吉林)

7、反馈教学法(刘显国)

8、欣赏教学法

9、活动教学法(杜威)

10、愉快教学法(上海一师附小等)

11、创新教学法(奥斯本、吉尔福特、陶行知

12、图示教学法(王松泉) -

第19题:

以五年级上册《分数的意义》为例,请具体分析学生的学习起点、教学重点、教学难点,并制作这一课的教学设计。

正确答案:一、教学目标1.知识能力:学会用分数描述生活中的事物,理解和掌握分数的意义,进一步掌握分数的读写法,理解分子、分母的意义。

2.过程与方法:通过经历从生活中抽象出分数,观察教师提供的材料并猜想能不能平均分这些物体得到分数,动手分一分寻找分数等数学活动,在具体的生活情境中感悟“把一个物体或一些物体平均分成若干份,其中的一份或几份都可以用分数表示”这一过程,培养学生分析、概括等能力。

3.情感态度与价值观:通过合作学习使学生获得成功、兴趣、愉悦、兴奋这些丰富的情感体验,并感受到生活中处处有分数。

二、教学重点、难点

教学重点:正确理解分数的意义和单位“l”的含义。

教学难点:引导学生自主概括分数的意义。

三、教学过程

(一)情境导入

1.让学生用“米”作单位说出自己的身高,并用小数表示。

2.引导学生复习回忆分数的初步认识的知识并举例。

师:说明在生活中经常用到整数和小数,小数是分母为10,100,1000,10000……的分数的另一种书写形式,实质上是特殊的分数。什么是分数呢?今天我们继续学习分数的意义。

揭示并板书课题:分数的意义。

(以学生身边熟悉的事物引导学生用整数、小数的概念表示事物的数量,进而回忆认识过的分数,不仅使数的概念得以横向扩展,而且使学生对所学知识有一个整体的感知,并对学习新知识产生亲切感。)

(二)探索分数的意义

1.探索感悟

师:课前老师为大家准备了一些材料(学具中有一盒跳棋、一副没有大小王的扑克牌、一板发卡、一张长方形白纸、一袋圆珠笔、一板电池、一米长的绳子),同学们想一想:这分别是什么材料?这些材料能不能平均分,怎样用分数来表示?

请大家动手分一分,并用分数来表示。(学生独立活动,寻找分数)

学生小组交流,教师参与小组活动,重点发现平均分一些材料时用不同分数表示的学生。

全班交流,教师引导学生说出得到了哪些分数,是怎么得到的。

(教师从生活中精心挑选了一些实物,作为寻找分数的材料。首先引导学生观察这些材料并猜想能不能用平均分的方法得到分数,然后动手操作寻找分数。展示时重点展示平均分多个物体得到分数的操作过程,让学生感受可以把许多物体看作一个整体,把这个整体平均分成不同的份数,其中这一份或几份也可以用分数表示的过程。为抽象分数的意义做好铺垫,感悟分数就在生活之中。)

2.抽象概括

让学生说一说在寻找分数的过程中有什么新的发现。教师解释:像这样一个实物、一个计量单位(板书)和许多个物体(板书)组成的一个整体都可以用自然数“1”表示,通常我们把它叫作单位“1”(板书)。

教师启发学生观察自己写出的分数,小组交流,体会分数中的分子、分母与自己平均分的过程有什么联系。

学生通过交流汇报明确:分母表示把一个整体平均分的份数。分子表示这样的几份。

让学生举例单位“1”还能表示生活中哪些物体,引导学生联想到:一个班的学生、一个学校的学生、男生的人数等等,都可以用单位“1”表示。

学生试着用自己的话说一说什么是分数。只要学生明确是把单位“1”平均分成许多份,这样的一份可以用分数表示,这样的几份也可以用分数表示,教师就应加以肯定和鼓励。在此基础上再引导学生看书中定义,让他们自己读一读。

(学生通过自己动手找分数,在已经建立直观认识的基础上,归纳分数的意义,不强调死记硬背程式化的术语,能用自己的语言表述出来说明学生已经明白什么是分数。接着引导学生看书进一步理解分数的意义,这样符合学生的认知规律。)

(三)实践应用

出示课件:

师:看到这些分数你想到了什么?

(通过研究找到的分数,让学生结合生活实例体会学习分数的价值,教师对学生在学习过程中表现出来的学习方法、情感、态度进行合理的评价,并让学生感悟生活中处处有数学,使学生对分数产生亲切感。)

(四)小结

师:通过这节课的学习你有什么感受?

四、教学反思

通过这节课的教学,对新课标有了进一步的理解和认识。 -

第20题:

高中音乐课应以()为主。

- A、唱歌教学

- B、器乐教学

- C、课堂教学

- D、欣赏教学

正确答案:D -

第21题:

填空题教学艺术是实践智慧,教师知识是情境知识,教师经验要靠课例来()。正确答案: 积累,来传递,来提升解析: 暂无解析 -

第22题:

单选题下面不是一节体育课课例的主要内容包括的三个环节的是()。A课例设计

B课例的过程描述

C课例反思

D课例的准备

正确答案: C解析: 暂无解析 -

第23题:

问答题以五年级上册《分数的意义》为例,请具体分析学生的学习起点、教学重点、教学难点,并制作这一课的教学设计。正确答案: 一、教学目标1.知识能力:学会用分数描述生活中的事物,理解和掌握分数的意义,进一步掌握分数的读写法,理解分子、分母的意义。2.过程与方法:通过经历从生活中抽象出分数,观察教师提供的材料并猜想能不能平均分这些物体得到分数,动手分一分寻找分数等数学活动,在具体的生活情境中感悟“把一个物体或一些物体平均分成若干份,其中的一份或几份都可以用分数表示”这一过程,培养学生分析、概括等能力。3.情感态度与价值观:通过合作学习使学生获得成功、兴趣、愉悦、兴奋这些丰富的情感体验,并感受到生活中处处有分数。二、教学重点、难点教学重点:正确理解分数的意义和单位“l”的含义。教学难点:引导学生自主概括分数的意义。三、教学过程(一)情境导入1.让学生用“米”作单位说出自己的身高,并用小数表示。2.引导学生复习回忆分数的初步认识的知识并举例。师:说明在生活中经常用到整数和小数,小数是分母为10,100,1000,10000……的分数的另一种书写形式,实质上是特殊的分数。什么是分数呢?今天我们继续学习分数的意义。揭示并板书课题:分数的意义。(以学生身边熟悉的事物引导学生用整数、小数的概念表示事物的数量,进而回忆认识过的分数,不仅使数的概念得以横向扩展,而且使学生对所学知识有一个整体的感知,并对学习新知识产生亲切感。)(二)探索分数的意义1.探索感悟师:课前老师为大家准备了一些材料(学具中有一盒跳棋、一副没有大小王的扑克牌、一板发卡、一张长方形白纸、一袋圆珠笔、一板电池、一米长的绳子),同学们想一想:这分别是什么材料?这些材料能不能平均分,怎样用分数来表示?请大家动手分一分,并用分数来表示。(学生独立活动,寻找分数)学生小组交流,教师参与小组活动,重点发现平均分一些材料时用不同分数表示的学生。全班交流,教师引导学生说出得到了哪些分数,是怎么得到的。(教师从生活中精心挑选了一些实物,作为寻找分数的材料。首先引导学生观察这些材料并猜想能不能用平均分的方法得到分数,然后动手操作寻找分数。展示时重点展示平均分多个物体得到分数的操作过程,让学生感受可以把许多物体看作一个整体,把这个整体平均分成不同的份数,其中这一份或几份也可以用分数表示的过程。为抽象分数的意义做好铺垫,感悟分数就在生活之中。)2.抽象概括让学生说一说在寻找分数的过程中有什么新的发现。教师解释:像这样一个实物、一个计量单位(板书)和许多个物体(板书)组成的一个整体都可以用自然数“1”表示,通常我们把它叫作单位“1”(板书)。教师启发学生观察自己写出的分数,小组交流,体会分数中的分子、分母与自己平均分的过程有什么联系。学生通过交流汇报明确:分母表示把一个整体平均分的份数。分子表示这样的几份。让学生举例单位“1”还能表示生活中哪些物体,引导学生联想到:一个班的学生、一个学校的学生、男生的人数等等,都可以用单位“1”表示。学生试着用自己的话说一说什么是分数。只要学生明确是把单位“1”平均分成许多份,这样的一份可以用分数表示,这样的几份也可以用分数表示,教师就应加以肯定和鼓励。在此基础上再引导学生看书中定义,让他们自己读一读。(学生通过自己动手找分数,在已经建立直观认识的基础上,归纳分数的意义,不强调死记硬背程式化的术语,能用自己的语言表述出来说明学生已经明白什么是分数。接着引导学生看书进一步理解分数的意义,这样符合学生的认知规律。)(三)实践应用出示课件:师:看到这些分数你想到了什么?(通过研究找到的分数,让学生结合生活实例体会学习分数的价值,教师对学生在学习过程中表现出来的学习方法、情感、态度进行合理的评价,并让学生感悟生活中处处有数学,使学生对分数产生亲切感。)(四)小结师:通过这节课的学习你有什么感受?四、教学反思通过这节课的教学,对新课标有了进一步的理解和认识。解析: 暂无解析 -

第24题:

单选题音乐课的类型是根据音乐教学基本任务而划分的,目前大致可分两种基本类型。()A单一课和综合课

B唱歌课和乐理课

C综合课和混合课

正确答案: A解析: 暂无解析