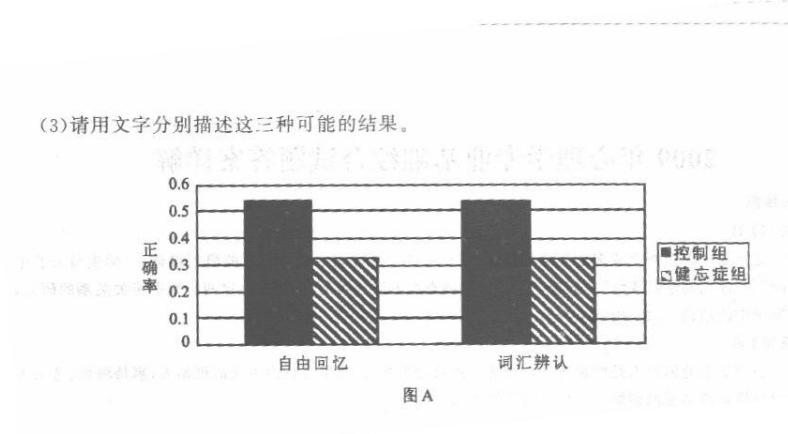

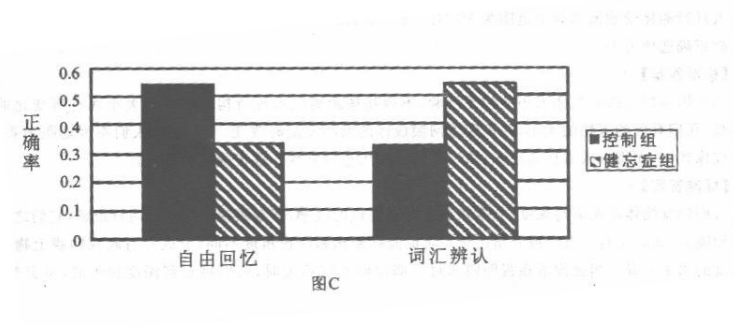

图A、B、c是一项实验的三种可能结果。试根据图示的结果,回答下列问题:(1)该实验的目的是什么? (2)该实验有几个自变量?每个自变量各有几个水平?因变量是什么? (3)请用文字分别描述这三种可能的结果

题目

(1)该实验的目的是什么? (2)该实验有几个自变量?每个自变量各有几个水平?因变量是什么? (3)请用文字分别描述这三种可能的结果

相似考题

参考答案和解析

更多“图A、B、c是一项实验的三种可能结果。试根据图示的结果,回答下列问题: ”相关问题

-

第1题:

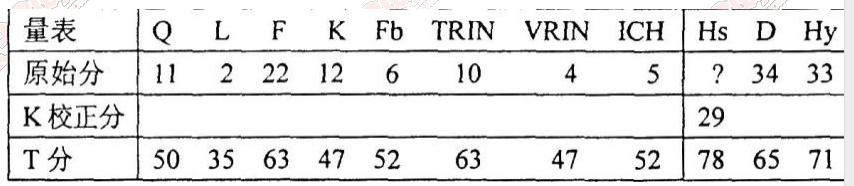

阅读材料回答下列问题:下面是某求助者MMPI-2的测验结果:

该求助者的临床量表结果提示( 多选A. 编码类型属于突出编码

B. 可能诊断为疑病症

C. 可能诊断为癔症

D. Hs量表原始分为24答案:A,B,C解析: -

第2题:

下列不是课题题目三要素的是:( )A.受试对象

B.处理因素

C.效应结果

D.实验方法答案:D解析: -

第3题:

某化学教师为了检测学生对“金属活动性”知识的掌握程度.设置了下列试题.并对学生的答题结果进行统计与分析。

【试题】一位同学为了验证锌、银、铜三种金属的活动性顺序,设计了五个实验:①将Zn、Cu分别放入稀盐酸中;②将Ag放入Cu(N03)2溶液中;③将Cu放入AgN03溶液中;④将Cu放入ZnS04溶液中;⑤将Zn放入AgN03溶液中。

下列实验组合不能验证锌、银、铜三种金属活动性顺序的是( )。

A.①②

B.①③

C.②④

D.①⑤

【考试结果】有32.5%的同学选择了A或B。试根据上述信息.回答下列问题:

(1)本题正确答案是什么?

(2)试对学生解题错误的可能原因进行分析和诊断。

(3)如果你要讲评本题.你教给学生的正确的解题思路是什么?答案:解析:(1)D。

(2)错解分析:对金属与盐酸的反应不清楚,不能准确地判断金属是否能与盐酸反应放出氢气:未对实验的组合做出正确的判断。

(3)解题思路:为了确定金属的活动性顺序,常利用活动性居中的金属进行判断。①能证明

锌比铜活泼;②③能证明铜比银活泼;④能证明锌比铜活泼;⑤能证明锌比银活泼;综上可知①②、①③、②④能验证锌、铜、银三种金属的活动性顺序。 -

第4题:

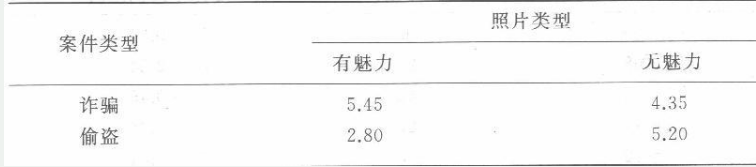

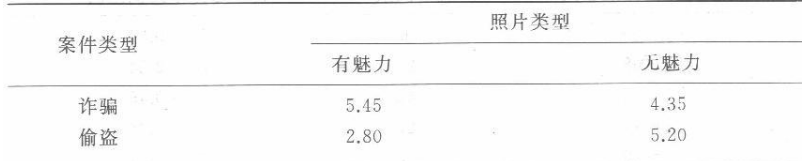

在一项社会心理学研究中,研究者给男性被试看详细的案件资料,让他们设想自己是法官,对罪犯进行判决。所有罪犯都是女性。实验将被试分为两组:一组被试阅读的案件材料附有漂亮的罪犯照片(有魅力组);一组被试阅读的案件材料附有缺乏吸引力的罪犯照片(无魅力组)。案件材料涉及两种犯罪类型,一种是诈骗罪,一种是偷盗罪。该实验结果见下表。

判刑的平均年数请回答下列问题: (1)简要说明该实验设计的类型。 (2)用线形图描述结果,并做简要分析。答案:解析:(1)这是一个2×2的混合设计。其中,案件类型有2个水平,为组内因素;罪犯照片类型有2个水平,为组间因素。(2)线形图如下所示。照片类型与案件类型可能存在交互作用。不同照片类型条件下,案件类型对判刑的平均年数具有不同影响。

-

第5题:

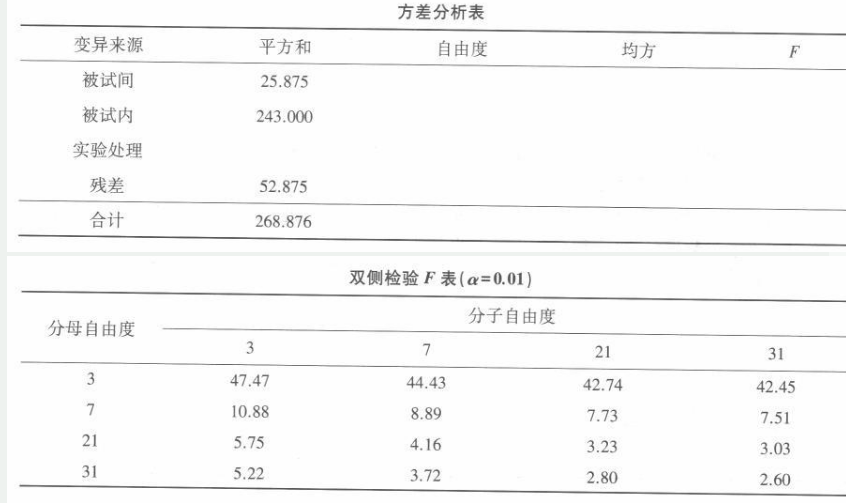

研究者试图研究生字密度对学生阅读理解的影响,8名被试都阅读了四种生字密度的文章。

研究结果如下面所示。根据下表回答问题:(1)计算各种变异来源的自由度。(2)检验实验处理的显著性。答案:解析:(1)自由度值有8名被试分别进行了4种实验处理,因此总自由度为32-1= 31。因为有8名被试参与了实验,因此被试间自由度(即区组自由度)为8-1=7。因为有四种处理方案,因此,实验处理的自由度为4-1=3。残差自由度为(8-1) x(4-1)= 21。被试内自由度等于实验处理自由度与残差自由度之和,为24。(2)实验处理的显著性的检验该实验设计是单因素重复测量实验设计,因此检验公式为: F=MSB/MSE,MSB为实验处理的均方;MSE为残差的均方先求得MSB= 63.375;MSE= 2.518,故F= 25. 17,因为MSB的自由度为3,MSE的自由度为21,因此查表F0.01(3,21)= 5.75。实验结果表明生字密度会对阅读理解成绩产生影响。 单因素重复测量的实验设计就是同一组被试接受不同的实验处理,变异的来源可以分解为被试间变异(就是区组变异)和被试内变异。被试内变异又可分解为实验处理变异(即组间变异)和残差变异。 -

第6题:

分析下面图1、图2分别代表的是什么实验结果,该实验有什么模式?实验结果说明什么问题?

答案:解析:【答案要点】

答案:解析:【答案要点】

(1)图1和图2显示的都是单被试实验。单被试实验设计的特点是强调单个被试或少数几个被试,有时又把它称为“smallnresearch”。这种方法可以应用在学校、家庭、医院和商业等领域的研究中。单被试实验设计是指在研究中只有一名被试,着重于对单个被试行为变化的测量。单被试设计的典型实验历程分为三个主要部分:①建立基线。②施加自变量。③消除自变量。单被试实验设计中,凡是没有接受自变量作用的历程都用字母“A”表示;接受自变量作用的历程用字母“B,J或其他字母表示。图1是只有一个自变量的单被试实验,实验模式是ABAB;图2是有两个自变量的单被试实验,实验模式是ABACA。

(2)单被试实验的模式是:第一阶段是建立基线阶段。建立被试在施加自变量之前的行为反应模式。一旦基线阶段比较稳定之后,即可施加自变量。这个基线起到实验设计中的控制组作用。第二阶段是施加自变量。在这个阶段,除了施加自变量之外,一切其他的实验条件都要保持与基线段相同。第三阶段是消除自变量。它是评估自变量是否对因变量产生影响的决定因素。

(3)图1说明移除注意对减少学童的顽皮行为有显著的作用,注意被移除的时候儿童的顽皮行为下降,撤销自变量,学童的顽皮行为又恢复;图2说明移除注意和处罚对减少学童的顽皮行为都有显著作用,处罚的作用要优于移除注意。 -

第7题:

根据下列实验结果回答问题。 实验一:选取同品种、同日龄的健康大鼠若干只,实施切除手术,一段时间后随机等分成四组,分别注射激素及生理盐水30天,结果如图乙。手术应切除()

正确答案:垂体和胰腺 -

第8题:

实验报告中讨论部分应包含的内容是()

- A、将实验结果与实验假设进行比较分析

- B、对实验结果进行理论上的分析与论证

- C、把实验结果与同类研究结果相比较,指出得失优差

- D、提出可供深入研究的问题及本实验存在的问题,使以后的研究方向更明确,少走弯路

正确答案:A,B,C,D -

第9题:

下面对于实验的指标的表述错误的是()。

- A、是用于衡量试验效果的指示性状

- B、是衡量实验结果的一种判据

- C、试验观察指标必须选得准,因为它关系到试验结果能否回答所研究的问题

- D、实验中要尽可能选则较多的实验指标

正确答案:D -

第10题:

随机实验必须满足下列条件()

- A、相同的条件下可以重复进行

- B、相同的条件下不可以重复进行

- C、有多个可能的结果是明确不变的,每次实验之前无法确定会出现哪个结果

- D、有多个可能的结果是变化的,每次实验之前无法确定会出现哪个结果

正确答案:A,C -

第11题:

多选题随机实验必须满足下列条件()A相同的条件下可以重复进行

B相同的条件下不可以重复进行

C有多个可能的结果是明确不变的,每次实验之前无法确定会出现哪个结果

D有多个可能的结果是变化的,每次实验之前无法确定会出现哪个结果

正确答案: A,C解析: 暂无解析 -

第12题:

单选题采用标准化量表,根据量表的每个问题进行回答,并由研究者对测量结果进行分析、评定的方法是()A观察法

B测验法

C调查法

D实验法

正确答案: A解析: 暂无解析 -

第13题:

共用题干

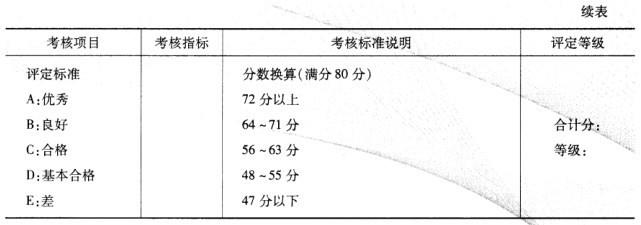

某企业的某职能部门正在用如下方法对其员工进行绩效考核,结果如下:

根据以上资料,回答下列问题:根据考核结果,该员工的等级是()。

根据以上资料,回答下列问题:根据考核结果,该员工的等级是()。

A:优秀

B:良好

C:合格

D:基本合格答案:A解析:评级量表法也叫评价量表法或图表评价尺度法,是指在量表中列出需要考核的绩效项目和绩效指标,然后将每个指标的评价尺度划分为若干等级。通常是采用5点尺度,即优秀、良好、合格、基本合格、差五个等级,每个等级对应一个分数,如5,4,3,2,1或10,8,6,4,2。此外,量表中还要确定出总考核结果的等级分数标准,如优秀为90分以上,良好为80~90分,合格为70~80分,基本合格为60~70分,差为60分以下。在考核时,考核者根据考核对象的表现对每个指标都确定一个等级,然后把所有指标等级对应的分数加在一起,就得出了考核对象的考核结果,最后再对这个考核结果的等级加以确定。

由表中数据知,该员工考核得分76分。根据考核标准,得分高于72分即为优秀。

作为人力资源管理的一项重要职能,绩效考核具有管理功能、激励功能、学习和导向功能、沟通功能、监控功能等多方面的功能。

晕轮效应、从众心理、近期效应都会导致误差产生。

C绩效考核评价主体一般包括上级、同事、下级、本人和客户五类。 -

第14题:

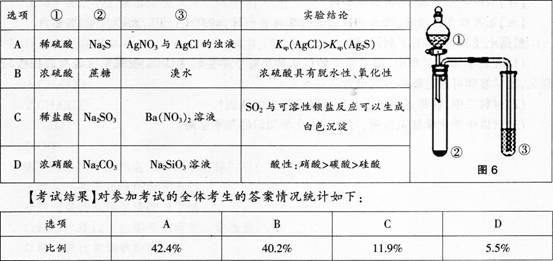

某化学老师在一次化学测验中设计了下列试题.并对部分学生的解题结果进行了统计和分析。

【试题】利用图6所示装置进行下列实验,能得出相应实验结论的是( )。

试根据上述信息,回答下列问题:

(1)本题正确的选项是什么

(2)请分析和诊断各个选项解答的错误原因。

(3)如果你要讲评本题,你教给学生的正确解题思路是什么答案:解析:(1)B。 (2)对物质之间发生的反应不清楚,误选A、C。对物质的性质不清楚,误选D。

-

第15题:

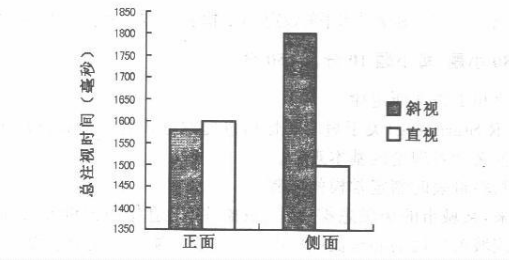

在一项眼动研究中,呈现不同特征的人脸图片(正面、侧面;斜视、直视)来考察被试对这些图片的注视特点。每种实验条件单独为一个实验单元,每一实验单元包含64个试次,每个被试共完成256个试次。实验结果如下图所示。方差分析表明,各因素的主效应显著,其中一个因素的方差分析结果为F(1.15),=20.598,p小于0.001;因素之间的交互作用显著。请回答下列问题:(1)该研究为何种实验设计?说明这种设计的特点。(2)指出该研究中的因素和水平,以及使用的被试数量。(3)根据方差分析结果和下图,说明所能得到的实验结论。 答案:解析:(1)实验设计为2×2被试内设计。被试内设计的特点是所有被试都会接受到所有的实验处理,不但节省被试人数,而且不同被试个体差异也得到了最好的控制,从而能更好地考察变量之间的差异。但各实验处理之间可能会受到时间间隔的影响,同时可能出现累积效应(或练习效应、疲劳效应)。(2)该研究中的因素为2个,分别是人脸的朝向和注视方向;人脸的朝向有两个水平:正面和侧面;注视方向也有两个水平:斜视和直视。被试数为16人。(3)①各因素的主效应显著,表明正面与侧面的总注视时间之间有显著差异,侧面的总注视时间长于正面的总注视时间;直视与斜视之间有显著差异,斜视注视时间长于直视。②交互作用显著,说明在正面条件下,直视和斜视的总注视时间差异不显著;在侧面条件下,直视和斜视的总注视时间差异显著。(或者,斜视条件下,正面的总注视时间短于侧面;直视条件下,正面的总注视时间长于侧面。)

答案:解析:(1)实验设计为2×2被试内设计。被试内设计的特点是所有被试都会接受到所有的实验处理,不但节省被试人数,而且不同被试个体差异也得到了最好的控制,从而能更好地考察变量之间的差异。但各实验处理之间可能会受到时间间隔的影响,同时可能出现累积效应(或练习效应、疲劳效应)。(2)该研究中的因素为2个,分别是人脸的朝向和注视方向;人脸的朝向有两个水平:正面和侧面;注视方向也有两个水平:斜视和直视。被试数为16人。(3)①各因素的主效应显著,表明正面与侧面的总注视时间之间有显著差异,侧面的总注视时间长于正面的总注视时间;直视与斜视之间有显著差异,斜视注视时间长于直视。②交互作用显著,说明在正面条件下,直视和斜视的总注视时间差异不显著;在侧面条件下,直视和斜视的总注视时间差异显著。(或者,斜视条件下,正面的总注视时间短于侧面;直视条件下,正面的总注视时间长于侧面。) -

第16题:

根据康拉德(Conrad,1963)短时记忆编码实验的结果,下列选项中的字母被试不容易混淆的是A.S和F

B.B和P

C.C和T

D.P和R答案:D解析:在康拉德实验中,发音相似的字母容易发生混淆,该实验结果可以证明短时记忆中听觉编码的存在。选项D中P和R发音不相似,不容易混淆。 -

第17题:

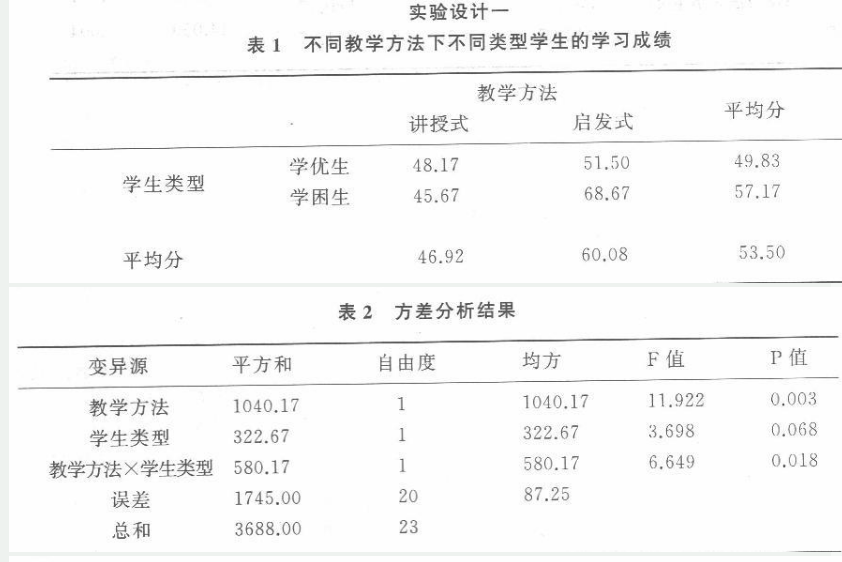

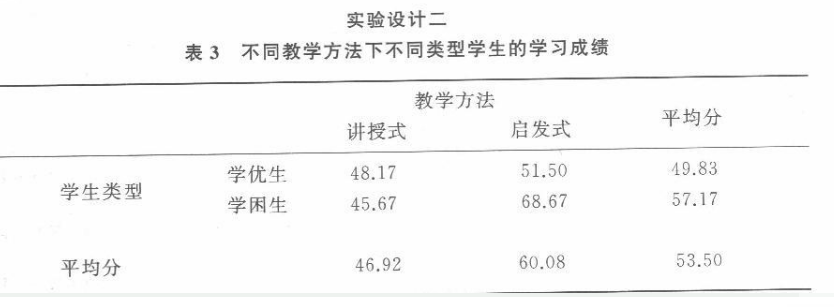

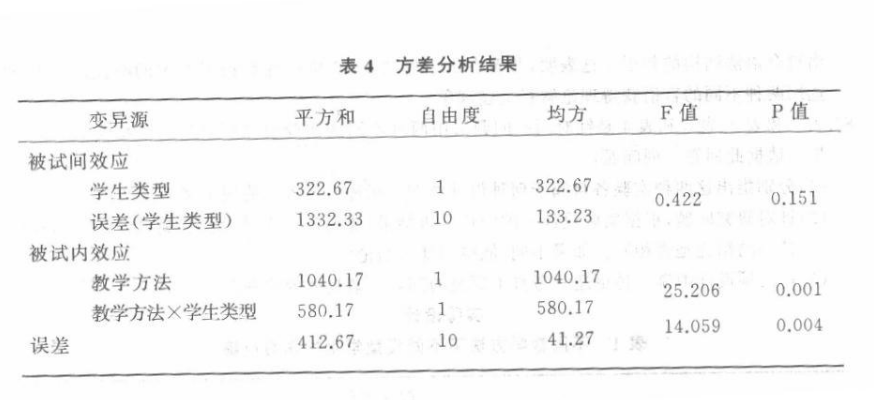

表1和表2、表3和表4是针对同一问题采用两种不同的实验设计所获得的模拟实验研究结果。请据此回答下列问题:

(1)分别指出这两种实验各自属于何种设计类型?每种设计各自使用了多少被试? (2)针对研究问题,根据实验设计一的统计分析结果,能得出什么结论?实验设计二与实验设计一的结论是否相同?如果不同,能得出什么结论? (3)这两种设计中哪一种更适宜考查本研究的问题?请具体说明理由。答案:解析:(1)两种实验的设计类型与使用的被试数量:实验设计一为2×2被试间设计,被试为24人。实验设计二为2×2混合设计,其中,学生类型为被试间变量,教学方法为被试内变量。被试为12人。 (2)根据实验设计一的结果,能得到如下结论:①教学方法的主效应显著,启发式教学方法的成绩显著高于讲授式;②学生类型的主效应不显著;③教学方法和学生类型之间的交互作用显著,即教学方法对不同类型学生的学习成绩产生了不同的影响。与讲授式教学方法相比,启发式教学方法对学困生成绩的提高作用更大。实验设计二与实验设计一的结论相同。 (3)两种实验设计的比较:①比较而言,被试间设计的方案能更好地回答研究问题;②虽然混合设计所需的被试量较少,且混合设计将教学方法作为被试内变量,能更好地控制来自不同个体间的差异,但当实验过程中容易产生累积效应或练习效应时,则被试内实验设计无法适用。本实验如果将教学方法作为被试内变量则会产生累积效应或练习效应,因为当学生受到某种教学方法的教学之后,接受另外的教学方法的教学,第一种教学方法的影响仍然存在,因此,包含被试内设计在内的混合设计不能回答该研究所探讨的问题,选择被试间设计更佳。 -

第18题:

下列不是课题题目三要素的是()。

- A、受试对象

- B、处理因素

- C、效应结果

- D、实验方法

正确答案:D -

第19题:

回答下列问题 为了验证某大豆品种的矮化特性与赤霉素的含量有关,请用所给的实验材料,完成下列实验步骤并回答下列问题: 实验材料:具2片真叶且长势相同的该品种大豆幼苗若干、完全培养液、蒸馏水、适宜浓度的赤霉素溶液,喷壶等。预测实验结果:()

正确答案:A组(对照组)植株的平均高度小于B组(实验组)植株平均高度 -

第20题:

什么是补体结合实验?其基本原理是什么?试分析实验结果。

正确答案: 补体接合试验是一种有补体参与,并以绵羊红细胞和溶血素是否发生溶血反应作为指示的一种高灵敏度的抗原与抗体结合反应。

基本原理:补体可与任何抗原和抗休的复合物相结合;指示系统如遇还未被抗原和抗体复合物所结合的游离补体,就会出现肉眼易见的溶血反应。结果分析:若在试验系统中先加入含有抗体的试样,就会立即形成抗原与抗体结合后的复合物。这时如加入补体,则因补体可与任何抗原、抗体复合物相结合,故形成抗原、抗体与补体三者的复合物。这时,如再加入含有绵羊红细胞和溶血素的指示系统,因其中的红细胞己与溶血素发生特异结合,而这一新复合物由于得不到游离补体,因而红细胞不会发生溶血反应。因此,凡指示系统未发生溶血现象者,即为补体结合试验的阳性。 -

第21题:

影响磨削表面粗糙度的因素有哪些?试讨论下列实验结果应如何解释(实验条件略)?

正确答案:当纵向进给量f/B从0.3增加到0.6时(B为砂轮宽度),表面粗糙度从Ra0.3增加到Ra 0.6。 主要从塑性变形和参与切削砂粒两方面阐述,当砂轮线速度增大可以增加单位时间内工件单位面积上的刻痕数,同时塑性变形成的隆起量随速率增大而下降,因高速下塑形变形的传播速度小于磨削速度,材料来不及变形。 -

第22题:

回答下列与激素调节有关的两个问题: Ⅰ、垂体是动物的重要内分泌腺,它由前叶与后叶两部分组成,这两部分的活动受到下丘脑的控制。科学家用犬进行相关实验研究,结果如下: ①将垂体后叶切除,血液中抗利尿激素含量显著减少,犬的尿量增加。 ②将下丘脑与垂体后叶之间的神经联系阻断,结果与实验①相同。 ③将垂体前切除,犬出现甲状腺激素缺乏的症状。 ④将下丘脑与垂体前叶之间的血管联系阻断,结果与实验③相同。 根据上述①~④实验结果,回答下列问题:出现实验③结果的原因是:垂体前叶能(),促进甲状腺分泌甲状腺激素。

正确答案:分泌促甲状腺激素 -

第23题:

问答题影响磨削表面粗糙度的因素有哪些?试讨论下列实验结果应如何解释(实验条件略)?正确答案: 当纵向进给量f/B从0.3增加到0.6时(B为砂轮宽度),表面粗糙度从Ra0.3增加到Ra 0.6。 主要从塑性变形和参与切削砂粒两方面阐述,当砂轮线速度增大可以增加单位时间内工件单位面积上的刻痕数,同时塑性变形成的隆起量随速率增大而下降,因高速下塑形变形的传播速度小于磨削速度,材料来不及变形。解析: 暂无解析