比较下面两组句子中画横线词的意义和用法,下列说法正确的一项是( )。欲人之无惑也难矣 句读之不知其出人也远矣 于其身也 查看材料A.两个“之”相同,两个“其”也相同B.两个“之”相同,两个“其”不相同C.两个“之”不相同,两个“其”相同D.两个“之”不相同,两个“其”也不相同

题目

比较下面两组句子中画横线词的意义和用法,下列说法正确的一项是( )。

欲人之无惑也难矣 句读之不知

其出人也远矣 于其身也 查看材料

A.两个“之”相同,两个“其”也相同

B.两个“之”相同,两个“其”不相同

C.两个“之”不相同,两个“其”相同

D.两个“之”不相同,两个“其”也不相同

相似考题

更多“比较下面两组句子中画横线词的意义和用法,下列说法正确的一项是( )。欲人之无惑也难矣 句读之不知其出人也远矣 于其身也 查看材料A.两个“之”相同,两个“其”也相同B.两个“之”相同,两个“其”不相同C.两个“之”不相同,两个“其”相同D.两个“之”不相同,两个“其”也不相同”相关问题

-

第1题:

下列句子中,加点词的意义和用汉完全不相同的一项是( )(2分)

A.一食或尽粟一石 食之不能尽其材

B.祗辱于奴隶人之手 安可诬一世之人

C.骈死于槽枥之间 岂借才于异代乎

D.鸣之不能通其意 其真不知马也

正确答案:B

-

第2题:

下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是

A.童子亦欲学之乎 不如须臾之所学也

B.遂言甫于朝 当其欣于所遇

C.金公以御史为参军 以勇气闻于诸侯

D.听其召募 其皆出于此乎

正确答案:B【标准答案】B

【试题分析】A代词,代指“八阵图”;助词,用在主谓之间,取消句子的独立性;B都是介词,表对象,译为“向,对”; C介词,凭……的身份;介词,因为。D代词,他,代指申甫;语气副词,大概。

【高考考点】理解常见文言虚词在文中的意义和用法。

【易错提醒】C项意义在翻译上有略微不同,但属于同一义项。

【备考提示】要把文言虚词翻译成现代汉语进行比较,看是否能翻译成同一个词。联系文句的整体意义和上下文的意义,注意辨明上下文的关系。借助语句的结构,看两句中该虚词词性和所作的成分是否相同。备考需要夯实课本中的基本篇目中重点实虚词的含义。 -

第3题:

一、考题回顾

题目来源:1月6日下午安徽省阜阳市面试考题

试讲题目:《师说》

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

3.基本要求

1.明确本文的中心论点

2.通过文本分析掌握深层含义

3.根据教学内容,合理设计板书

答辩题目:

1.本文采用了哪些论证方法,就其中一种举例说明。

2.丰富的语气表达在文章中起了什么作用?答案:解析:【教学过程】

(一)导入新课

古语有云:“国将兴,必贵师而重傅”,“一日为师,终身为父”。到今日,也有“学高为师,身正为范”的赞誉。尊师重道是中华民族的传统美德,古往今来,代代相传。引导学生谈“尊师重道”的例子。

(二)整体感知

1.教师范读,学生齐读。

2.找出本文的中心论点,并思考作者是怎样围绕中心论述的?

明确:本文的中心论点是“学者必有师”,“道之所存,师之所存”。围绕这个中心,文章首先从正面立论,从理论上阐明从师的重要性,提出了从师的标准。

(三)深入研读

1.试摘录作者关于老师的职能、从师学习的必要、择师的原则等方面的精辟论述,体会其深刻含义。

明确:

关于老师的职能:“师者,所以传道受业解惑也。”——把教师的职责从“授之书而习其句读”,扩大到“传道受业解惑”,这在当时是一个了不起的进步,并意味着不仅“童子”要从师学习,所有志于学问的成年人都要从师学习。

关于从师学习的必要:“人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为感也,终不解矣。”——否定“生而知之”,明确“学而后知”,严正批驳了上层“士大夫之族”宣扬的血统论和先验论,具有积极意义。

关于择师原则:“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。”“弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。”针砭了当时上层社会只看门弟高低,不重真才实学的恶劣风气,提出了全新的择师观念。

2.找出你认为最精彩的段落,并说明原因。

明确:本文第二段写得最为精彩,这和恰当地运用了对比的论证方法有直接的关系。该段所用的三组对比有一个共同的特点,那就是经过双方的对比,造成了一种强烈的反差效果,都可以用“反而”承接上文,在语意上形成了一个逆接序列。如,“古之圣人”才智高,尚且从师学习;“今之众人”才智低,反而“耻学于师”。通过对比,揭示了“士大夫之族”不从师学习的违背常理现象,则作者主张从师学习的观点不言自明。

(四)拓展延伸

文中提到了许多从师的道理,哪些对我们今天有借鉴意义?哪些反映了作者的封建意识?(可由学生讨论)

作者第一次提出了老师的职责,既概括又全面;作者强调学而知之,必须从师学习,能者为师,不耻下问,尊重老师,奖励后学等思想在今天仍有借鉴意义。但作者所说的“道”,是维护封建统治的儒家之道,所说的“业”,是“六艺经传”,与我们所讲的“道”和“业”的内涵是根本不同的。他把“士大夫之族”在从师问题上的见识不如“巫医乐师百工之人”看成反常,暴露了轻视劳动人民的封建统治阶级的偏见。

(五)小结作业

清代郑板桥曾提出:学问二字,须拆开看,学是学,问是问。请结合自身,谈谈你对这句话的理解,课下交流。

【板书设计】

师说

学者必有师

老师职能 对比论证

学习必要

择师原则

【答辩题目解析】

1.本文采用了哪些论证方法,就其中一种举例说明。

本文采用了对比论证;引用论证两种论证方法。

以对比论证为例,第二段中对“耻学于师”,文章连续用了三组对比。第一,将古之圣人与今之众人相比,阐明耻学于师违背圣人之道,其后果只能是更加愚昧。第二,将同一个人既明于择师教子的必要,却又不明于自己从师的必要,把这两种完全矛盾的做法加以对比,以子之矛攻子之盾,揭示那些人的不通道理。第三,“巫医乐师百工之人”与“士大夫之族”的对比,进一步道出士大夫的错误心理,发人深省地指出两种人的地位与智能的反差,更令人幡然醒悟。通过双方的对比,造成了一种强烈的反差效果,从而揭示了“士大夫之族”不从师学习的违背常理现象,批判了不从师的社会风尚,而作者的观点也不言自明了。

2.丰富的语气表达在文章中起了什么作用?

丰富的语气表达,可以增强文章的生动性,本文在这方面是相当成功的。如用“嗟乎”“呜呼”这样的语气词语加强感叹,用“彼与彼年相若也,道相似也”这样的摹状语句有声有色地描绘“士大夫之族”的神态,用“如是而已”这样的限止语句表示结论的无可置疑。文章的第二段,一连用了三组对比揭示“耻学于师”的不明智,得出的结论是一样的,但语气却各不相同。“圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎”,是疑问语气;“小学而大遗,吾未见其明也”,是判断语气;“巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤”,是感叹语气。这种错综变化的语句,使议论更生动,说理更深刻。 -

第4题:

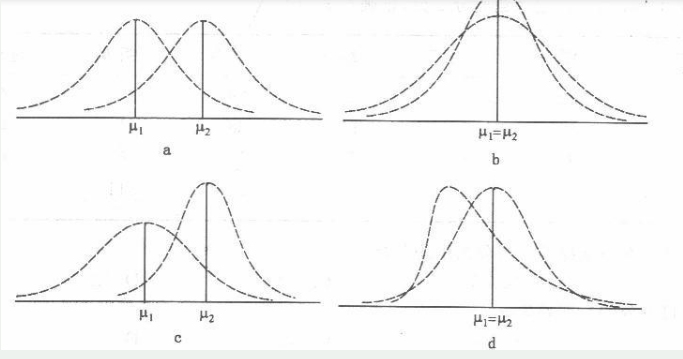

关于下列四个图形的描述,错误的是 A.图a中两个随机变量的均值不同,方差相同

A.图a中两个随机变量的均值不同,方差相同

B.图b中两个随机变量的均值相同,方差不相同

C.图c中两个随机变量的均值、方差均不相同

D.图d中两个随机变量的均值相同,方差也相同答案:D解析:在随机变量的分布图中,横坐标中能够找到平均数的位置,在正态分布中,波峰对应的点值就是平均数,在偏态分布中,平均数在尾端。随机变量分布曲线的特征能反映标准或者方差的大小,随机变量的集中程度越高,标准差或者方差越小,分布图越高狭,反之,分布图就会越低阔。方差的数值非常灵敏,和每一个随机变量值的大小都有关系,当随机变量的分布由正态变为偏态时,方差值一定发生变化。 -

第5题:

两样本比较的符合秩和检验中,备择假设是()。

A两个样本的总体分布相同

B两个样本的总体分布不相同

C两个样本总体假均数相同

D两个样本的总体均数不相同

B

略 -

第6题:

子路曰:“不仕无()。长幼之节,不可废也;君臣之义,如之何其废之?欲洁其身,而乱大伦。君子之仕也,行其()也。道之不行,已知之矣。”

正确答案:义;义 -

第7题:

光面滚筒和胶面滚筒对胶带的摩擦力不相同,其牵引力也不相同。

正确答案:正确 -

第8题:

企业由于其行业不同,对于成本的定义也不相同,所以企业成本控制的方法和原则也都不相同()

正确答案:错误 -

第9题:

橐驼非能使木寿且孳也,能顺木之天,以致其性焉尔。凡植木之性。,其本欲舒,其培欲平,其土欲故,其筑欲密。既然已,勿动勿虑,去不复顾。其莳也若子,其置也若弃,则其天者全而其性得矣。故吾不害其长而已,非有能硕茂之也;不抑耗其实而已,非有能早而蕃之也。他植者则不然:根拳而土易;其培之也,若不过焉则不及。苟有能反是者,则又爱之太殷,忧之太勤,旦视而暮抚,已去而复顾。甚者爪其肤以验其生枯,摇其本以观其疏密,而木之性日以离矣。虽日爱之,其实害之;虽日忧之,其实仇之:故不我若也。 ——选自《种树郭橐驼传》 “他植者”种树违天害理主要表现在哪两个方面?

正确答案: “他植者”种树“违天害理”表现在两个方面:

一是马马虎虎,草率了事。

二是“爱之太殷,忧之太勤”。 -

第10题:

问答题翻译:嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。正确答案: 唉!古代从师学习的风尚不流传已经很久了!想要人没有疑惑也就很难了啊!古代的圣人,他们超出一般人很远,尚且跟从老师而请教;现在的一般人,他们的才智低于圣人很远,却以向老师学习为耻。因此圣人就更加圣明,愚人就更加愚昧。解析: 暂无解析 -

第11题:

单选题如果两个素材相同的性质命题其质和量都不相同,那么这两个命题之间具有()。A反对关系

B矛盾关系

C差等关系

D下反对关系

正确答案: C解析: 暂无解析 -

第12题:

单选题两样本比较的符合秩和检验中,备择假设是()。A两个样本的总体分布相同

B两个样本的总体分布不相同

C两个样本总体假均数相同

D两个样本的总体均数不相同

正确答案: C解析: 暂无解析 -

第13题:

“兰槐之根是为芷,其渐之滫,君子不近,庶人不服”与“其质非不美也,所渐者然也”中的两个“渐”词义不同。()

参考答案:错误

-

第14题:

下列各组词语中,加横线词语的意义和用法相同的一项是( )。A.硕求余文以记之 越国以鄙远。君知其难也

B.其木皆十围 尔其无忘乃父之志

C.必仕则忘其身 于其身也,则耻师焉

D.将买田于泗水之上而老焉 虽鸡狗不得宁焉答案:D解析:A项,前一个“以”为介词,指“来,用来”;后一个“以”为连词,表顺承,“而”的意思。B项,前一个“其”为代词,代指园子;后一个“其”意为“一定”。C项,前一个“则”表承接,“就”的意思;后一个“则”表转折,指“却”。D项两个“焉”均为句末语气助词,表陈述语气。故本题当选D项。 -

第15题:

指出下列句子的语法特点。

1.师者,所以传道受业解惑也。

2.句读之不知,惑之不解。

3.道之所存,师之所存也。

4.授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。答案:解析:1.判断句 2.宾语前置句

3.判断句

4.判断句(表否定) -

第16题:

下列各组词语中,画横线词语的意义和用法相同的一项是( )。A.硕求余文以记之 越国以鄙远,君知其难也

B.其木皆十围 尔其无忘乃父之志

C.必仕则忘其身 于其身也,则耻师焉

D.将买田于泗水之上而老焉 虽鸡狗不得宁焉答案:D解析:A项,前一个“以”为介词,指“来,用来”;后一个“以”为连词,表顺承,“而”的意思。B项,前一个“其”为代词,代指园子;后一个“其”意为“一定”。C项,前一个“则”表承接,“就”的意思;后一个“则”表转折,指“却”。D项两个“焉”均为句末语气助词,表陈述语气。故本题当选D项。 -

第17题:

“疾之居腠理也,汤熨之所及也”中的两个“之”用法相同。

正确答案:错误 -

第18题:

如果两个素材相同的性质命题其质和量都不相同,那么这两个命题之间具有()。

- A、反对关系

- B、矛盾关系

- C、差等关系

- D、下反对关系

正确答案:B -

第19题:

有两个电功率相同的灯泡,接在一个电源上。以下的描述中,正确的是()。

- A、两个灯泡的亮度相同额定电压一定也相同

- B、只有把它们并联起来亮度相同,串联使用时亮度不相同

- C、实际电压分别与它们的额定电压相同时,亮度才相同

- D、它们正常工作时亮度相同并且电流也相等

正确答案:C -

第20题:

翻译:嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。

正确答案:唉!古代从师学习的风尚不流传已经很久了!想要人没有疑惑也就很难了啊!古代的圣人,他们超出一般人很远,尚且跟从老师而请教;现在的一般人,他们的才智低于圣人很远,却以向老师学习为耻。因此圣人就更加圣明,愚人就更加愚昧。 -

第21题:

下列各组词语中,加横线词语的意义和用法相同的一项是()

- A、硕求余文以记之/越国以鄙远。君知其难也

- B、其木皆十围/尔其无忘乃父之志

- C、必仕则忘其身/于其身也,则耻师焉

- D、将买田于泗水之上而老焉/虽鸡狗不得宁焉

正确答案:D -

第22题:

单选题下列各组词语中,加横线词语的意义和用法相同的一项是()A硕求余文以记之/越国以鄙远。君知其难也

B其木皆十围/尔其无忘乃父之志

C必仕则忘其身/于其身也,则耻师焉

D将买田于泗水之上而老焉/虽鸡狗不得宁焉

正确答案: C解析: A项,前一个“以”为介词,指“来,用来”;后一个“以”为连词,表顺承,“而”的意思。

B项,前一个“其”为代词,代指园子;后一个“其”意为“一定”。

C项,前一个“则”表承接,“就”的意思;后一个“则”表转折,指“却”。

D项两个“焉”均为句末语气助词,表陈述语气。

故本题当选D项。 -

第23题:

判断题“疾之居腠理也,汤熨之所及也”中的两个“之”用法相同。A对

B错

正确答案: 对解析: 暂无解析