1、过于琐碎的换气,会破坏歌曲乐句的连贯和完整,让歌曲的内容变得支离破碎。

题目

1、过于琐碎的换气,会破坏歌曲乐句的连贯和完整,让歌曲的内容变得支离破碎。

相似考题

参考答案和解析

更多“1、过于琐碎的换气,会破坏歌曲乐句的连贯和完整,让歌曲的内容变得支离破碎。”相关问题

-

第1题:

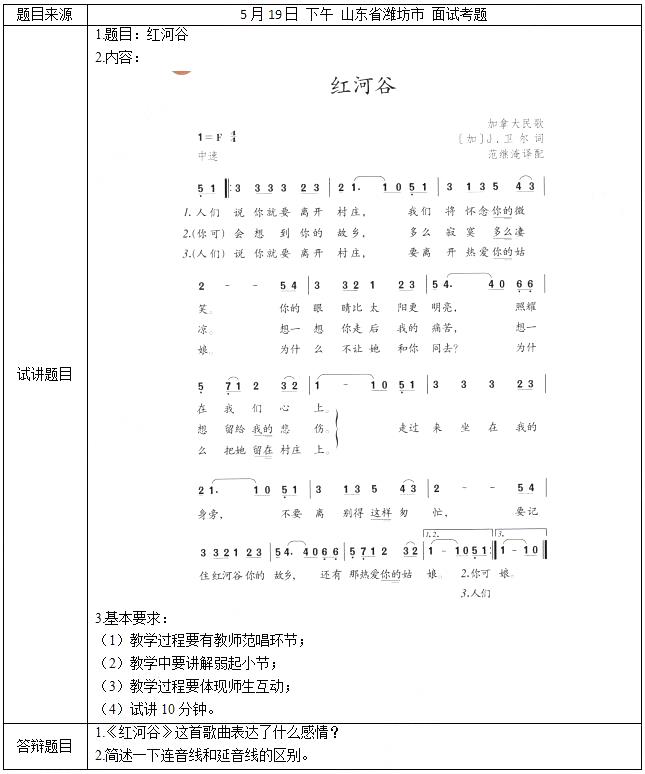

初中音乐《红河谷》

一、考题回顾

二、考题解析

【教学过程】

(一)导入新课

1.游戏导入,创设情境:

分别播放几首歌曲的片段,一起猜歌曲的歌名并分别对应说出地区

《剪羊毛》——澳大利亚

《桑塔·露琪亚》——意大利

《阿里郎》——朝鲜

2.总结,并引入新课:加拿大民歌——《红河谷》

(二)感知歌曲

1.播放歌曲《红河谷》的录音,熟悉歌曲的内容。并思考问题:

(1)歌曲所表达的情绪是怎样的?题目来源于考生回忆

(2)歌曲的速度、节拍各是怎样的?

2.再次聆听歌曲录音,听辨歌曲的结构。(划分歌曲的乐段,两部分)

(三)学唱歌曲

发声练习:养成良好的用嗓习惯,健康用嗓。

1.分乐段学习歌曲旋律和歌词。

(1)观察第一小节和其他小节有什么不同?

(2)讲解弱起小节

(3)学习歌曲的第一乐段。

①老师弹奏A段旋律,学生轻声模唱或视唱。

②在反复的演唱中,进一步了解A段的结构特点、节奏和旋律特点。(有几个乐句组成?典型节奏有哪些?乐句间的旋律有何特点?)(让学生试着听琴填词唱第一乐段歌词)

③在唱准的基础上,指导学生依据旋律、节奏的特点,选择恰当的表现方法及进行有感情地演唱。

(4)自主学习歌曲的第二乐段。

①视唱歌曲旋律,对比第二部分和第一部分旋律异同。

②在唱准旋律的基础上,指导学生有感情地演唱歌词。题目来源于考生回忆

2.表现歌曲

(1)分组演唱歌曲

(2)竞赛演唱歌曲

(四)巩固提升

1.为歌曲配上打击节奏,并跟随录音进行演奏。

2.小组展示,互评。

(五)小结作业

今天我们学习了乐曲《红河谷》,感受了加拿大民歌的风格;课后希望大家能够搜集加拿大其他民间歌曲,课下与其他同学进行交流。

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.《红河谷》这首歌曲表达了什么感情?

2.简述一下连音线和延音线的区别。答案:解析:1、《红河谷》这首歌是流传在北方红河一带的民歌,它主要表现了移民北方红河一带的居民在这里垦荒种地、建设家园、发展城市,最终将野牛出没的荒原变成了人们生活的家园。它回顾了人们艰苦创业的历史,同时也是对美好生活的向往。题目来源于考生回忆

2、连音线连接的是不同的音,在演唱时要注意气息的连贯与声音的圆润。延音线连接的是相同的音,在演唱或演奏时作为一个音符,它的长度等于所有这些音符的总和。 -

第2题:

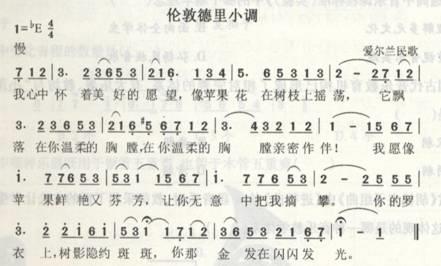

分析《伦敦德里小调》。

要求:

(1)画出结构图示,写出歌曲结构名称。

(2)说明歌曲的高潮在何处,是通过哪种手法呈现的。

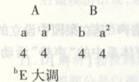

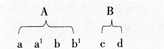

(3)说明歌曲最后一个乐句的特点。答案:解析:(1)单二部曲式结构,结构图示:

(2)歌曲高潮出现在第9—12小节,通过旋律线级迸发展的高峰和强弱线的发展的高峰形

成高潮。

(3)最后一句通过再现第一句主题的方法,回归到温柔平和的气氛上结束全曲 -

第3题:

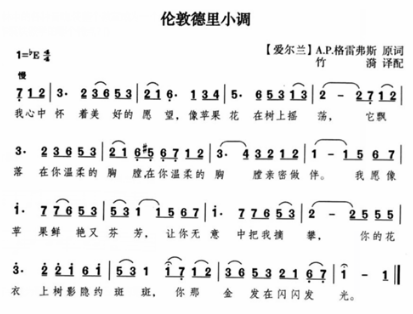

分析《伦敦德里小调》。

要求:

(1)画出结构图示,写出歌曲结构名称。(8分)

(2)说明歌曲的高潮在何处,是通过哪种手法呈现的。(4 分)

(3)说明歌曲最后一个乐句的特点。(3 分)答案:解析:本题目共三问。

(1)第一问要求画出曲式结构图,并写出曲式结构名称。分析得出,这是一个带再现的单二部曲式。

(2)第二问考察的是作曲手法的理解,并解释该结构的旋律特点。仔细观察乐谱我们会发现该作品的旋律发展手法是“起承转合”四句类的一段体。

(3)第三问需要阐明最后一乐句的特点。 -

第4题:

导入歌曲,预示歌曲的情绪、音调、调性、速度的歌曲结构为( )。A.间奏

B.前奏

C.尾声

D.乐句答案:B解析:B选项,前奏的主要作用是导入歌曲,预示歌曲的情绪、音调、调性、速度等。综上,B选项正确。

A选项,间奏出现在乐段之间的连接部分。故排除。

C选项,尾声出现在乐段的结尾起到补充的作用。故排除。

D选项,乐句指音乐当中的基本结构。故排除。

故正确答案是B项。 -

第5题:

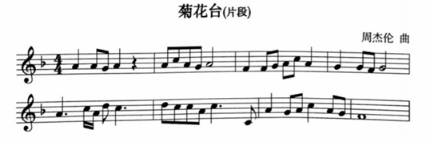

分析下面的谱例。

要求:

(1)写歌曲的调式调性。

(2)说明歌曲旋律音调上的特点。

(3)画出曲式结构图。

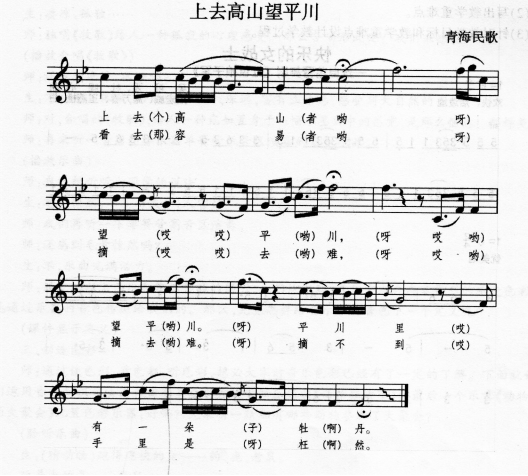

(4)说明乐句间主要的结构特点。 答案:解析:(1)《上去高山望平川》为F

答案:解析:(1)《上去高山望平川》为F ,4/4拍的歌曲。

,4/4拍的歌曲。

(2)《上去高山望平川》的曲调是“河州令”。“河州令”是花儿中流行广、影响大、最有代表性的曲调之一。歌词寓意深刻、富于想象,旋律高亢开阔、自由舒缓,富有西北地方特色。曲中仅用了四个音:d0、re、sol、la,d0是经过音.起调和色彩的作用,re—sol和re—la-sol作为乐句落音的处理,加上节奏的张弛和腔化的演唱,使音乐显得宽广、悠远。

(4)乐句间主要结构特点:乐段由上下两个乐句构成,乐句悠扬宽广,起伏度大,深刻地抒发了在旧社会中.

青年男女纯真的爱情由于封建礼教的束缚和封建势力的阻挠而不能实现,只能望花兴叹的感慨心情. -

第6题:

分析下面的谱例。

要求:

(1)写出歌曲的调式调性。

(2)说明歌曲旋律音调上的特点。

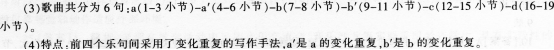

(3)划分歌曲的乐句,用字母标记并注明每乐句起止的小节数。

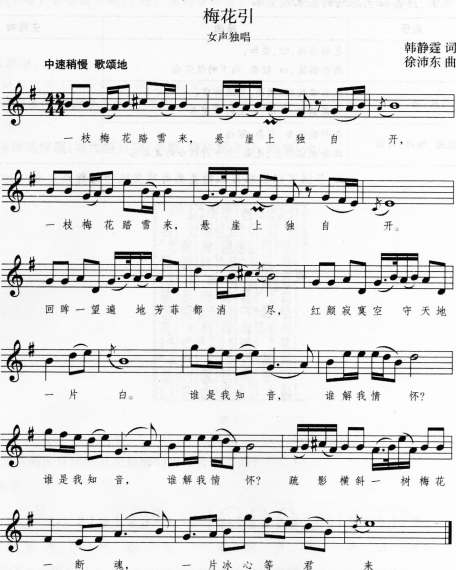

(4)说明乐句问主要的结构特点。 答案:解析:(1)E羽雅乐七声调式。 (2)特点:①歌曲采用变换拍子的手法,整体运用了4/4拍这种比较舒缓的节奏,中间有一小节的节拍变换成2/4拍.使得当时的重音发生了一些变化,深刻地表现出梅花高雅的品质;②歌曲整体上运用了二度、三度及五度的旋律进行.迂回婉转、细腻而深刻.将寒梅独自开放的场景表现得淋漓尽致。

答案:解析:(1)E羽雅乐七声调式。 (2)特点:①歌曲采用变换拍子的手法,整体运用了4/4拍这种比较舒缓的节奏,中间有一小节的节拍变换成2/4拍.使得当时的重音发生了一些变化,深刻地表现出梅花高雅的品质;②歌曲整体上运用了二度、三度及五度的旋律进行.迂回婉转、细腻而深刻.将寒梅独自开放的场景表现得淋漓尽致。

-

第7题:

分析下面的谱例。

要求:(1)判断调式调性。

(2)划分歌曲的乐句,用字母标记并注明每乐句起止的小节数。

(3)说明该乐段的主要结构特点。 答案:解析:(1)F徵五声调式。 (2)歌曲共分为4个乐句:a(1-5小节)一b(6~12小节)一c(13.21小节)一d(22~28小节),为四乐句结构的一部曲式。

答案:解析:(1)F徵五声调式。 (2)歌曲共分为4个乐句:a(1-5小节)一b(6~12小节)一c(13.21小节)一d(22~28小节),为四乐句结构的一部曲式。

(3)特点:整段乐曲在旋律发展手法上运用了具有“起一承一转一合”功能的四乐句乐段。在该段旋律的四个乐句中,在材料上既没有明显的对比,也没有单纯的重复,而是按照“展衍”的原则逐渐加进新的因素。四个乐句在调式调性上是统一的,其第三乐句中连续的二八节奏将乐句分裂为排比的剁句,加深并扩大了“转”的功能。 -

第8题:

系列歌唱教学方案设计的主要目的是()

A让幼儿较好地理解歌曲

B让幼儿熟练地掌握歌曲

C发展幼儿的创造能力

D在学习歌曲的过程中获得实际发展

D

略 -

第9题:

学前儿童一般不宜唱结构过于长大的歌曲,为4岁以前儿童选择的歌曲,以含()个乐句为宜。

- A、2~4

- B、4~6

- C、6~8

- D、8~10

正确答案:A -

第10题:

歌曲的体裁是根据歌曲的内容、情绪、节奏等因素形成的歌曲样式和类型。常见的歌曲体裁有:进行曲、舞曲、颂歌、抒情歌曲、劳动歌曲、叙事歌曲、讽刺歌曲等以下歌曲是什么体裁,请选择:俄罗斯民歌《伏尔加船夫曲》()

- A、劳动歌曲

- B、讽刺歌曲

- C、颂歌

- D、叙事歌曲

正确答案:A -

第11题:

()是歌曲的基本结构形式。

- A、曲式

- B、乐段

- C、乐句

- D、乐汇

正确答案:A -

第12题:

单选题()是歌曲的基本结构形式。A曲式

B乐段

C乐句

D乐汇

正确答案: D解析: 曲式指的是歌曲的基本结构形式。乐段是表达一个完整或相对完整的乐思,刻画一个完整或相对完整的音乐形象的最小的独立单位;乐段的次级结构为乐句,乐句的次级结构为乐节,乐节的次级结构为乐汇。因此本题选A。 -

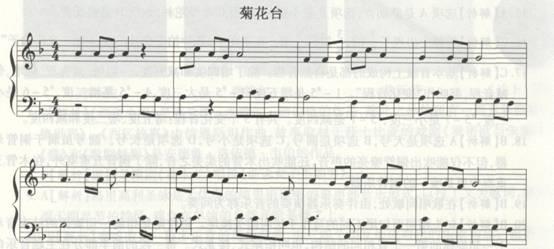

第13题:

为下面歌曲编配二声部合唱。

要求:

(1 )在每一乐句停顿处(休止或较长的时值拍)用模仿手法为歌曲创作填充呼应式的第二声部。(5分)

(2)将原歌曲作为高声部,自己创作的声部作为低声部,以两声部合唱的形式重新记谱。(5分)答案:解析:本题目共两问。

(1)第一问提出运用模仿手法为歌曲填充呼应式二声部,模仿手法指的是模仿复调的写作,模仿就是同一旋律在不同的声部先后出现,采用模仿手法构成的复调音乐就是模仿复调。因此,只需要在第1、2、4、5、6、8小节的长时值节奏处补充该小节出现过的旋律即可。

(2)第二问考察的是对与合唱记谱的写作,二声部记谱时,若只有一行乐谱,记写时高声部符干全部朝上,低声部符干全部朝下;分写两行乐谱的情况下,每个声部都要遵循常规记谱要求,即符头在三线以下,符干朝上,符头在三线以上,符干朝下,符头在三线上时,符干可上可下。 -

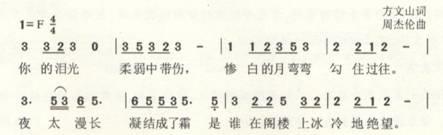

第14题:

为下面歌曲编配二声部合唱。

菊花台

要求:

(1)在每一乐句停顿处(休止或较长的时值拍)用模仿手法为歌曲创作填充呼应式的第二

声部。

(2)将原歌曲作为高声部,自己创作的声部作为低声部,以二声部合唱的形式重新记谱。答案:解析:

-

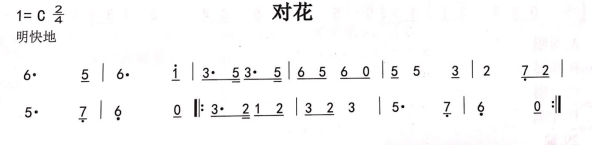

第15题:

分析下列谱例,并按要求作答。

要求:

(1)歌曲分为3个乐句,画出曲式结构图示,标明小节数。(5分)

(2)分析每个乐句的调式调性。(6分)

(3)说明歌曲调式的特点。(2分)

(4)说明第2句和第3句运用了哪种旋律发展手法。(2分) 答案:解析:本题共四问。(1)第一问要求写出曲式结构图。谱例中是一个三句类的一段体,每4小节一句,分别标记为a,b和c。(2)第二问考查调式调性。视唱旋律不难发现这是民族调式,且每一乐句都停留在首调唱名“la”音上,因此三个乐句都是羽调式;但第1乐句中没有偏音,而第2、3乐句中出现了首调唱名“si”的VII级音,因此第1乐句是五声调式,第2、3乐句是六声调式。(3)第三问追问调式特点。可以从五声音阶的民族性和旋律走向两个方面进行分析。(4)第四问是探寻第2、第3乐句的旋律发展手法。7~8小节和11~12小节音乐素材完全相同,但这两乐句的前两小节材料上形成了对比,这种形式叫做“换头合尾”的发展手法。

答案:解析:本题共四问。(1)第一问要求写出曲式结构图。谱例中是一个三句类的一段体,每4小节一句,分别标记为a,b和c。(2)第二问考查调式调性。视唱旋律不难发现这是民族调式,且每一乐句都停留在首调唱名“la”音上,因此三个乐句都是羽调式;但第1乐句中没有偏音,而第2、3乐句中出现了首调唱名“si”的VII级音,因此第1乐句是五声调式,第2、3乐句是六声调式。(3)第三问追问调式特点。可以从五声音阶的民族性和旋律走向两个方面进行分析。(4)第四问是探寻第2、第3乐句的旋律发展手法。7~8小节和11~12小节音乐素材完全相同,但这两乐句的前两小节材料上形成了对比,这种形式叫做“换头合尾”的发展手法。 -

第16题:

依据《义务教育音乐课程标准(2011年版)》的理念,分析下面初中编创教学课例。对教学设计,教学环节进行点评。

【课题名称】猎人合唱

一、教学目标

二、教学重点及难点

1.对调、拍号、倚音、顿音基本乐理知识的识别和运用。

2.对歌曲情绪的把握.

三、教学过程

1.组织教学

师生问好,领唱《苏珊娜》来集中学生注意力。

指出学生在唱歌中应该注意的问题。

2.导入新课

(1)简单介绍歌剧及相关国家、代表人物及世界三大男高音。

(2)作曲家简介。

让学生看大屏幕并介绍作曲家韦伯,了解其生平及代表作品。

韦伯(1786--1826):德国作曲家、钢琴演奏家、音乐评论家、指挥家,代表作有《邀舞》《自由射手》等。

(3)歌剧《自由射手》的故事梗概,本剧在德国音乐史上的地位和《猎人合唱》在本剧中的位置。

(4)用多媒体来欣赏歌曲,引出今天学习的内容《猎人合唱》。

3.讲授新课

(1)教师范唱。

教师有感情地范唱一遍歌曲,在学生认真聆听音乐,熟悉旋律的同时,让学生在潜移默化中了解歌曲的强弱对比关系和歌曲感情地表达。

(2)学生回答歌曲主要表达的内容和歌曲的表达情绪。

(3)按乐句来逐步教学生唱熟这首歌曲,等学生唱熟练后还可教唱乐谱。

(4)再次聆听范唱,并指出范唱中歌曲乐句、停顿、延长以及情绪等的变化,调动学生积极性,并在演唱中落实难点问题,让学生在实践中感悟。

四、巩固练习

1.以各种形式(男女分声部,左右分声部,乐句分声部,学生自由组合)唱这首歌曲,还可以进行简单的律动来帮助学生更好地唱好这首歌曲。检验学生在演唱过程中重难点问题是否解决,并根据实际情况再对歌曲进行处理。

2.合唱

(1)范唱第二声部并让学生讲听过后的感受。

(2)找同学和教师分两个声部共同合唱《猎人合唱》,引导学生对《猎人合唱》的第二声部充满期待。

五、课堂小结

今天,我们学习了《猎人合唱》,演唱了《猎人合唱》,掌握了歌曲的声部之间的和谐与均衡,希望同学们今后多参加合唱,创造出我们自己的合唱队。答案:解析:(1)优点:本教学课例教学重难点突出,教学过程非常充实,逻辑严谨。从学生的心理出发.以学生为主体,注重与学生的互动、交流,且采用多种教学方法来展开教学内容。

(2)缺点:本教学课例缺少教学目标。教学目标可以写为:情感态度与价值观:通过学习歌曲《猎人合唱》,培养学生对音乐的兴趣,在感受的基础上体验速度,力度及唱法的变化与情感表达之间的关系。

过程与方法:通过聆听、对比、听唱等方法,增强学生歌唱的表现力,能够用器乐的形式为《猎人合唱》编配伴奏,培养学生实践能力和创新能力。

知识与技能:学唱歌曲《猎人合唱》,训练学生以饱满的热情、丰富的情感和圆润的声音演唱歌曲,并了解作曲家韦伯及其代表作品。 -

第17题:

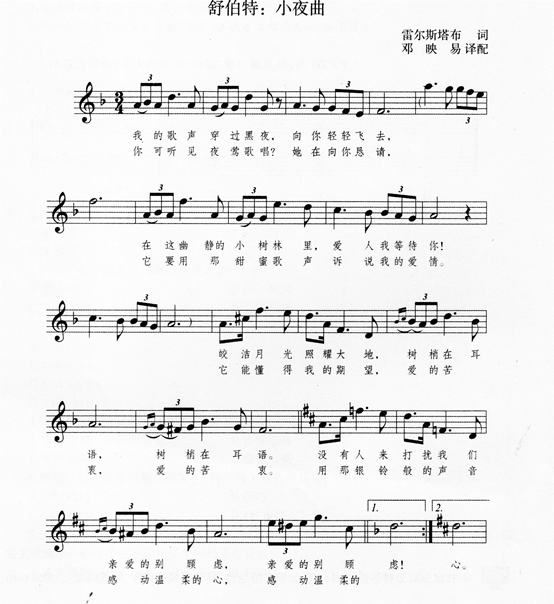

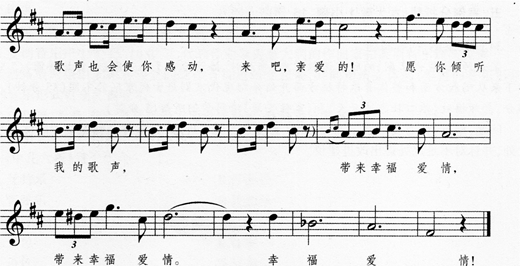

分析下面的谱例。

要求:

(1)写歌曲的调式调性。(3分)

(2)说明歌曲的曲式结构。(3分)

(3)画出曲式结构图,划分乐句。(4分)

(4)说明歌曲的音乐特点。(5分)

答案:解析:(1)d小调。(2)不带再现的单二部曲式。

答案:解析:(1)d小调。(2)不带再现的单二部曲式。

(3)

(4)《小夜曲》是浪漫主义早期作曲家——“艺术歌曲之王”舒伯特创作的。原为其声乐套曲《天鹅之歌》的第四首.意借天鹅临死才放喉歌唱之说,暗示这一套曲为作者绝笔。《小夜曲》是一首脍炙人口的名曲。由于旋律优美、动听,也被改编成器乐曲演奏,广受人们喜爱。歌曲结构为不带再现的单二部曲式结构,从调性上看呈大小调交替发展。第一段是d小调,旋律轻盈婉转,歌词是对四周幽静环境的描绘,情绪柔和明朗,模仿吉他的伴奏,表现了一位青年向心爱的姑娘倾诉爱慕之情。第二段中部转D大调,运用了变化音,调性的变化使感情变得激动.形成全曲高潮。尾声的旋律和节奏加入了新的因素。随着以D大调为主,带有大小调综合倾向的结束句由强渐弱,表现了爱情的歌声在优美恬静的夜色中渐渐远去。 -

第18题:

分析下面的谱例。

要求:

(1)写出歌曲的调式调性。(3分)

(2)说明歌曲旋律音调上的特点。(3分)

(3)划分歌曲的乐句,用字母标记并注明每乐句起止的小节数。(6分)

(4)说明乐句间主要的结构特点。(3分) 答案:解析:本题共分为四问。

答案:解析:本题共分为四问。

(1)音乐调式调性的考查,通过对乐曲的音阶排列判断出音乐的调式调性,是对民族调式的检查。

(2)曲式分析,分析旋律的特点,主要从速度力度等方面进行分析。

(3)考查对音乐曲式的划分,并能够根据不同的曲目进行乐句划分。

(4)曲式结构当中的乐曲分析,对乐句之间的关系以及特点进行考查。 -

第19题:

乐段的内部结构可以细分为( )。A.乐思、乐节、乐段

B.乐句、乐节、乐汇

C.乐思、乐句、乐汇

D.乐句、乐段、歌曲答案:B解析:A选项:乐段是构成独立段落的最小结构。乐段的长度取决于作品的速度、节拍和体裁。

C选项:乐汇是曲式学单位体系中最小单位。

故正确选项为B。 -

第20题:

歌曲《谁不说俺家乡好》是电影《红日》的插曲。对此,下列选项不正确的是()

- A、歌曲表达了解放区军民对家乡自然风光和鱼水情深的由衷等赞颂

- B、歌曲结构为起、承、转、合式四个乐句构成的乐段

- C、歌曲吸取了河南地区民歌素材,富有浓郁的乡土气息

- D、歌曲风格明朗抒情,委婉流畅

正确答案:C -

第21题:

课例点评题:分析下面八年级唱歌课《长城谣》教学课例,并对其教学设计、教学环节进行点评。【课题名称】唱歌课《长城谣》一、教学目标1.通过学习歌曲《长城谣》体验抗日时期我国人民爱国热情,激发学生的爱国主义感情。2.通过歌曲练习表现质朴自然、苍凉悲壮的深切感情。3.注意歌唱的发声和吐字。二、教学过程(一)导入新课1.复习演唱前面学习过的歌曲。注意引导表达歌曲的情绪,力求做到有感情地歌唱。2.通过与以前学习过的歌曲情绪的联系或对比引入本课将要学习的歌曲。3.听歌曲范唱录音(合唱)。在聆听之前,提示学生注意歌曲演唱形式和情绪。听后引导学生进行简单讨论。(二)学习新歌1.进一步体验歌曲的情感和了解歌曲的历史背景。(1)学生朗诵歌词。教师纠正、解释歌词中的个别字词。(2)请学生谈这首歌曲的时代背景和对歌曲情感的理解。(3)再听歌曲的范唱演唱(最好是教师范唱,也可听独唱录音)。(4)调查了解学生对这首歌曲的熟悉程度(可用举手统计方法,也可在课前进行)。2.随琴视唱歌曲歌词(为了体验歌曲的情感,也为了实际检验一下学生对歌曲的熟悉程度)。(1)请学生分析歌曲的节奏特点。(2)学生读节奏(可用“哒”或其他读法)。提示读节奏时要注意节奏的乐句。(3)在教师弹奏歌曲曲调的“伴奏”下,再读一遍节奏。3.学习歌曲的曲调。(1)学生随着教师的琴声试着视唱曲谱(只唱一遍,以便确定下面的练习方式)。(2)请学生分析一下歌曲的“旋律线”(可用手势来表示,注意一个乐句用一个动作)。然后一边作“用手势表现旋律线”的动作,一边进行视唱曲谱练习。4.学习歌曲的歌词。(1)联系前面分析过的歌词和情绪唱歌词。(2)在练习中提示要注意运用气息的控制唱好连音。5.用乐器演奏整首歌曲的曲调或其中的几个乐句。三、小结1.再听一遍歌曲录音,请学生对比一下,自己的演唱还有哪些不足。2.了解一下用乐器演奏这首歌曲的情况。3.指出下一节课的任务或课下的乐器练习任务。

正确答案:(1)优点:本课例的过程非常充实,采用“学歌词和学歌谱相互交替”学习新歌的方法,按照“综合一分析一再综合”的模式进行新歌的学习,避免了把感受、体验歌曲情感作为一个环节放到学习歌曲的最后阶段去进行的缺点。这样学习新歌的方法改变了传统的“先学歌谱,后学歌词”的模式,比较符合初中学生的实际,符合学生对歌曲的认知规律。在学习歌曲曲谱的时候,先从节奏人手,这种方法也值得提倡,因为它“先易后难”,切实可行。用类似于指挥动作的单手划“旋律线”的方法,使学习读谱与身体动作相结合。这些都有利于提高读谱的效果和降低读谱的难度。

(2)缺点:三维目标叙述不明确,未按照新课标要求的三个维度叙述,且未体现以学生为主体;缺少教学重难点;小结中前两项应为巩固与提高,环节不明显。 -

第22题:

歌曲的体裁是根据歌曲的内容、情绪、节奏等因素形成的歌曲样式和类型。常见的歌曲体裁有:进行曲、舞曲、颂歌、抒情歌曲、劳动歌曲、叙事歌曲、讽刺歌曲等以下歌曲是什么体裁,请选择:歌德、词;舒伯特、曲《魔王》()

- A、劳动歌曲

- B、讽刺歌曲

- C、颂歌

- D、叙事歌曲

正确答案:D -

第23题:

问答题课例点评题:分析下面八年级唱歌课《长城谣》教学课例,并对其教学设计、教学环节进行点评。【课题名称】唱歌课《长城谣》一、教学目标1.通过学习歌曲《长城谣》体验抗日时期我国人民爱国热情,激发学生的爱国主义感情。2.通过歌曲练习表现质朴自然、苍凉悲壮的深切感情。3.注意歌唱的发声和吐字。二、教学过程(一)导入新课1.复习演唱前面学习过的歌曲。注意引导表达歌曲的情绪,力求做到有感情地歌唱。2.通过与以前学习过的歌曲情绪的联系或对比引入本课将要学习的歌曲。3.听歌曲范唱录音(合唱)。在聆听之前,提示学生注意歌曲演唱形式和情绪。听后引导学生进行简单讨论。(二)学习新歌1.进一步体验歌曲的情感和了解歌曲的历史背景。(1)学生朗诵歌词。教师纠正、解释歌词中的个别字词。(2)请学生谈这首歌曲的时代背景和对歌曲情感的理解。(3)再听歌曲的范唱演唱(最好是教师范唱,也可听独唱录音)。(4)调查了解学生对这首歌曲的熟悉程度(可用举手统计方法,也可在课前进行)。2.随琴视唱歌曲歌词(为了体验歌曲的情感,也为了实际检验一下学生对歌曲的熟悉程度)。(1)请学生分析歌曲的节奏特点。(2)学生读节奏(可用“哒”或其他读法)。提示读节奏时要注意节奏的乐句。(3)在教师弹奏歌曲曲调的“伴奏”下,再读一遍节奏。3.学习歌曲的曲调。(1)学生随着教师的琴声试着视唱曲谱(只唱一遍,以便确定下面的练习方式)。(2)请学生分析一下歌曲的“旋律线”(可用手势来表示,注意一个乐句用一个动作)。然后一边作“用手势表现旋律线”的动作,一边进行视唱曲谱练习。4.学习歌曲的歌词。(1)联系前面分析过的歌词和情绪唱歌词。(2)在练习中提示要注意运用气息的控制唱好连音。5.用乐器演奏整首歌曲的曲调或其中的几个乐句。三、小结1.再听一遍歌曲录音,请学生对比一下,自己的演唱还有哪些不足。2.了解一下用乐器演奏这首歌曲的情况。3.指出下一节课的任务或课下的乐器练习任务。正确答案: (1)优点:本课例的过程非常充实,采用“学歌词和学歌谱相互交替”学习新歌的方法,按照“综合一分析一再综合”的模式进行新歌的学习,避免了把感受、体验歌曲情感作为一个环节放到学习歌曲的最后阶段去进行的缺点。这样学习新歌的方法改变了传统的“先学歌谱,后学歌词”的模式,比较符合初中学生的实际,符合学生对歌曲的认知规律。在学习歌曲曲谱的时候,先从节奏人手,这种方法也值得提倡,因为它“先易后难”,切实可行。用类似于指挥动作的单手划“旋律线”的方法,使学习读谱与身体动作相结合。这些都有利于提高读谱的效果和降低读谱的难度。

(2)缺点:三维目标叙述不明确,未按照新课标要求的三个维度叙述,且未体现以学生为主体;缺少教学重难点;小结中前两项应为巩固与提高,环节不明显。解析: 暂无解析 -

第24题:

单选题学前儿童一般不宜唱结构过于长大的歌曲,为4岁以前儿童选择的歌曲,以含()个乐句为宜。A2~4

B4~6

C6~8

D8~10

正确答案: D解析: 暂无解析