简述物理规律的特征。

题目

简述物理规律的特征。

相似考题

更多“简述物理规律的特征。”相关问题

-

第1题:

光的反射定律是初中物理的一个重要内容。

(1)简述光的反射定律。

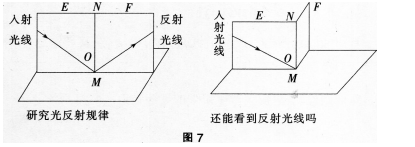

(2)结合图7所示的实验,简述实验在物理规律教学过程中的作用。 答案:解析:(1)在反射现象中,反射光线、入射光线和法线都在同一平面内;反射光线、入射光线分别位于法线两侧:反射角等于入射角。可归纳为:“三线共面,两线分居,两角相等”。 (2)在教学过程中设计探究式实验时,教师要充分利用实物,创设情境,依靠学生的主动探索、亲身体验,完成对于光的反射定律意义的构建。其主要作用体现在以下几个方面:

答案:解析:(1)在反射现象中,反射光线、入射光线和法线都在同一平面内;反射光线、入射光线分别位于法线两侧:反射角等于入射角。可归纳为:“三线共面,两线分居,两角相等”。 (2)在教学过程中设计探究式实验时,教师要充分利用实物,创设情境,依靠学生的主动探索、亲身体验,完成对于光的反射定律意义的构建。其主要作用体现在以下几个方面:

①创设真实情境,激发学生学习物理的兴趣与好奇心。在实际的教学过程中充分利用镜子这一生活中常见的物体,将光学中的抽象知识变为学生生活中的实际问题,达到了从生活走向物理的目的,减少了学生对于物理学习的恐惧感。

②创设问题情境,变“机械接受”为“主动探究”。学生的任何学习愿望都产生在给定的问题情境中,问题情境又能激发学生学习的需要,极大地促进了探究式课堂的实现。例如:在光的反射教学过程中,反射光线、入射光线分别位于法线两侧,设定问题“纸面翻折之后还能看到反射光线吗”,让学生通过探究式实验解决问题,让学生参与到问题的解决过程中,体验探究的乐趣,获得成功的体验。

③创设想象情境,变“单项思维”为“多项拓展”。贝弗里奇教授说过“独创性往往在于发现两个或者两个以上研究对象之间的相似点”,在这个实验过程中教师通过光的反射与生活实际的联系.让学生在实验中,探索它们之间的联系,另外在对于“纸面翻折之后是否能看到光线”锻炼学生的空间想象能力。

④创设实验情境,培养物理创新能力和实践能力。鼓励学生去解决问题,去探索物理本身的问题,引导学生通过操作、实践,探索物理规律,发现物理规律,让学生体验物理反射模型建立的过程,培养学生创新能力和实践能力。 -

第2题:

简述什么是物理规律

正确答案:物理规律反映了物理现象、物理过程在一定条件下必然发生、发展和变化的规律,它反映了物质运动变化的各个因素之间的本质联系,揭示了事物本质属性之间的内在联系。在一定意义上说,物理规律揭示了在一定条件下某些物理量之间的内在的、必然的联系。 -

第3题:

简述猪的生物学特征及其生长发育规律。

正确答案: 猪的生物学特性:

①多胎高产,生长迅速,周转快。1头母猪一年内所产仔猪全部育肥,年产猪肉可达1.5吨。

②杂食。

③不耐热。猪需要的适宜温度为20-32℃,超过37.8℃时会掉膘。因此民间有一说法:"小猪怕冷,大猪怕热"。

④嗅觉和听觉灵敏,视觉弱,便于调教,达到提高生产的目的。

猪的生长发育规律

:①体重增长规律:头部、四肢、尾部、颈→体重。

②猪体组织增长规律:骨骼→骨肉→脂肪。 -

第4题:

简述物理吸附的特征。

正确答案: ①吸附质与吸附剂间不发生化学反应;

②吸附过程极快,参与吸附的各相间常常瞬间即达平衡;

③吸附为放热反应;

④吸附剂与吸附质间的吸附不强,当气体中吸附质分压降低或温度升高时,被吸附的气易于从固体表面逸出,而不改变气体原来的性质。 -

第5题:

简述框—剪结构侧移与内力分布规律,并说明刚度特征值λ是如何影响这些规律的。

正确答案: λ小于1时,结构为弯曲型变形;

大于6时,为剪切型变形;

结构顶部部有一个自平衡的集中力;

λ越大,框架承担的剪力越大。 -

第6题:

简述知觉组织的规律——整体特征优于局部。

正确答案: 接近律和相似律的本质上都是简化和整体化知觉对象的组织原则,人们在倾向于简化认知对象的同时,也倾向于将近似、接近的元素组合起来作为一个整体加以认知。

接近律最早是由格式塔心理学家韦特海姆1923年提出的,即最接近的元素会被组织到一起,相似律是指在其它条件相同的情况下,醉相思的元素组织到一起。 -

第7题:

简述利用实验方法探索物理规律的主要步骤。

正确答案: (1)确定研究内容和研究对象

(2)设计实验。作图,判定曲线类型,建立相应函数关系

(3)实验测量待测量的对应关系

(4)判断曲线函数形式,写出一般式,建立经验公式

(5)验证 -

第8题:

问答题在地基土物理力学指标统计中,常用的数据分布规律特征值有哪些?正确答案: 常用的数据分布规律特征值有:平均值、加权平均值、方差、标准差和变异系数。解析: 暂无解析 -

第9题:

问答题简述物理吸附的特征。正确答案: ①吸附质与吸附剂间不发生化学反应;

②吸附过程极快,参与吸附的各相间常常瞬间即达平衡;

③吸附为放热反应;

④吸附剂与吸附质间的吸附不强,当气体中吸附质分压降低或温度升高时,被吸附的气易于从固体表面逸出,而不改变气体原来的性质。解析: 暂无解析 -

第10题:

问答题以“阿基米德原理”一课为例,简述物理规律教学的基本过程。正确答案:解析: -

第11题:

问答题简述地形地貌对区域土地资源特征的影响规律?正确答案: 1海拔高度 海拔高度是划分地貌形态类型的重要指标。海拔高度对土地特性的影响主要表现在水热条件的再分布方面,气温随海拔高度的增加而降低。在一定范围内,降水量也随着海拔的升高而增多,但降水量在一定高度增加到极大值后,则随着海拔高度的继续增加而下降。随着海拔的增加,积温必然减少,生长期也相应缩短。随着海拔的增加,自然资源恶化的可能性增大,人类的活动必然减少。

2坡度 坡度对土地特性及其利用的影响主要表现在土壤侵蚀、农田基本建设、交通运输、灌溉和机耕条件及建筑工程投资等方面。

3地貌类型 我国不仅是一个多山的国度,而且地貌类型复杂多样,平原、盆地、丘陵、山地和高原兼有之。不同的地貌类型具有明显不同的特征,从而深刻影响着土地资源的类型、特征及其开发利用。解析: 暂无解析 -

第12题:

问答题简述规律的内在特征。正确答案: (1)规律是事物的本质的联系。任何规律都是事物的内在根据和本质联系。(2)规律是事物的必然联系。任何规律都是事物必定如此、确定不移的趋势。(3)规律是实物的稳定联系。任何规律都是同类现象背后的共性,是丰富多彩的现象背后的稳定联系。(4)规律是客观的。客观性是规律的根本特点,它的存在不依赖于人的意识。解析: 暂无解析 -

第13题:

什么是物理规律?举例说明物理规律的种类。

正确答案: 物理规律是物理现象、物理过程的本质联系在一定条件下必然发生、发展和变化的规律性的反映。

物理规律的种类有定律、定理、原理、定则、公式、方程等。

例如,牛顿第一定律是物理规律;

动能定理是物理规律;

阿基米德原理是物理规律;

左手定则是物理规律;

串并联电路中总电阻的计算公式和爱因斯坦光电效应方程也是物理规律。 -

第14题:

简述超短波的生物物理学特征、生理及治疗作用。

正确答案: 生物物理学特征:

(1)热效应:由于人体是一个具有导电体和电介质的复合组织,在超短波作用下,体内同时形成了传导电流和位移电流。其频率更高,电介质的阻力越来越小,就形成了超短波治疗时,位移电流成分占优势,以介质损耗产热为主。但当频率极高时,偶极子就来不及转动或转动幅度极小,使介质损耗下降以至产热减少。这就说明产热随频率增加而增加的正比关系,只适用于一定范围之内的振荡频。

(2)非热效应:在超高频电容电场之生物体,受电位差电压作用,超高频电振荡波引起细胞内物质共振,使液体表面张力改变,对一些物质表面张力增高,对另一些物质的表面张力降低。高速交变的高频电磁波作用时,当电场强度最大瞬间,使细胞向电场方向伸展,而场强最小瞬间又恢复原状。适当频率的电场可使细胞充分伸缩,对细胞和组织产生特殊刺激,引起特殊生物学作用。

生理及治疗作用:

(1)对血管、心脏的作用:毛细血管短时间收缩后呈持久扩张;中、小剂量使血管壁通透性增强,改善血液循环,利于消肿、消炎;大剂量使血管麻痹,出血,淤血。对心脏无直接作用,可通过迷走神经影响心率。

(2)对神经系统的作用:中、小剂量作用于受损伤的周围神经,可加速神经再生,提高神经传导速度;过大剂量抑制再生。中、小剂量作用于头部,出现中枢神经系统抑制现象,大剂量使脑脊髓膜血管通透性增高,颅内压增高。作用于自主神经节或神经丛,可调节相应节段内脏和血管功能。

(3)对网状内皮系统及免疫功能的作用:中、小剂量可增强网状内皮系统的功能,巨噬细胞数量增多,吞噬能力增强,体内球蛋白,抗体及补体增多;大剂量则呈抑制作用。

(4)内分泌系统的作用:作用于肾上腺,使皮质类固醇的合成增多,周围血液中的可的松激素增多;作用于脑垂体,刺激肾上腺皮质功能,使血糖浓度短时间增高又下降。

(5)对内脏器官的作用:缓解胃肠痉挛,增强黏膜的血流,改善吸收和分泌的功能;作用于肝,增强其解毒功能和胆汁的分泌;作用于肺部,使肺血管扩张,改善肺功能;作用肾脏,使肾血管扩张,血流增快,尿分泌增多。

(6)对血液和造血器官的作用:中小剂量使红细胞沉降率加快,凝血时间缩短,白细胞及单核细胞数增多;大剂量则使这些细胞成分减少。刺激骨髓造血功能作用,可见网织红细胞增多。

(7)对生殖系统、泌尿系统的作用:大剂量使公鼠精子减少,使母鼠不孕;小剂量治疗肾炎、卵巢激素分泌失调的妇女。

(8)新陈代谢的作用:小剂量刺激组织新陈代谢,修复肉芽组织生长;大剂量起抑制破坏作用。

(9)对恶性肿瘤作用:大剂量可杀灭肿瘤细胞或抑制其增殖,阻滞其修复。

(10)对炎症的治疗作用:使炎症部位的神经兴奋性下降,达到镇痛作用;血管扩张,改善血循,血管通透性增加,组织营养改善;内皮细胞功能增强,炎症局限;有明显的脱水作用;消除组织水肿和酸中毒,减少炎症渗出。 -

第15题:

简述浅海沉积作用、沉积物特征和分布规律?

正确答案:浅海是指水下岸坡以下(以水下砂坝为标志),直至200米深度的海域,其海底为大陆架。

1)浅海的碎屑沉积:浅海中90%以上的碎屑物来源于大陆。当不同粒级碎屑进入浅海时,海水的运动使颗粒下沉速度减慢,一些较细的颗粒处于悬浮状态,海流将这些悬浮物搬运到离岸较远的地区;较粗的颗粒沉积在近岸地区。因此从近岸到远岸,依次排列着砾石、粗砂、细砂、粉砂和粘土等。浅海带沉积物的特点是:

1.近岸带颗粒粗以砂砾质为主,具交错层理和不对称波痕,含大量生物化石,有良好的磨圆度和分选性,成分较单一;

2.远岸带粒度细,以粉砂和泥质为主,具水平层理,波痕不发育,有时有对称波痕,分选好但磨圆度不高,成分较复杂。

2)浅海的化学沉积:浅海是化学沉积的有利地区,形成了众多的化学沉积物,其中许多是重要的矿产。地质历史时期曾发育过大量浅海化学沉积,现代浅海化学沉积主要发生在中、低纬地区。浅海的化学沉积物主要有:

1.碳酸盐沉积:占比重最大,主要为灰岩和白云岩。碳酸盐沉积的原因是温度升高或压力降低,这样引起海水中CO2含量减少,重碳酸钙过饱和形成CaCO3沉淀。在海水动荡的条件下,碳酸钙形成鲕粒状沉积物,成岩后形成鲕状灰岩。

2.硅质沉积:海水中的硅质一部分来自大陆,它们以溶解硅和悬浮硅两种形式搬运;另一部分硅质来源于海底火山作用、海水的溶解作用及生物活动。当硅胶进入海洋后,在温度较低、偏碱性的环境中,逐步凝聚而沉积下来,形成蛋白石,进一步脱水形成燧石。

铝、铁、锰及海绿石沉积:海水中的铝、铁、锰等主要来自大陆。湿热气候区强烈的化学风化作用,使Al、Fe、Mn以胶体状态随河流迁入海中,在近岸地带遇电解质而凝聚沉积,在近岸区,因海水动荡,易形成鲕状结构或豆状、肾状结构。海绿石是一种绿色粘土矿物,是由海水中硅、铝、铁的胶体吸附钾离子而成。

磷质沉积:海洋的下层由于有机物体的分解富含磷质,当富含磷质的海水随上升洋流到达浅海区后,因压力减小,温度升高,CO2的含量降低,磷质发生沉积,形成胶磷石。胶磷石和其它沉积物共同组成磷灰岩。当含磷量较高时形成磷矿床。

特点:①化学沉积物来自海水溶蚀物质以及河流地下水带来的溶解物质和胶体物质。

②上述物质在不同的环境下形成不同的化学沉淀物:呈胶体状态的Fe、Al、Mn的氧化物首先沉积下来。其次是低价铁硅酸盐和铁的炭酸盐沉淀。最后是炭酸盐类沉积,形成石灰岩、白云岩等。

3)浅海的生物沉积:

介壳石灰岩和生物碎屑岩:浅海带生活着大量底栖生物,当它们死亡后,生物的壳体与灰泥混杂沉积,可形成介壳石灰岩;生物壳体或骨骼的碎片可以与其它沉积物混杂形成生物碎屑岩。

生物礁:生物礁是指在海底原地增殖、营群体生活的生物,如珊瑚、苔藓虫和层孔虫等的骨骼、外壳以及某些沉积物在海底形成的隆起状堆积体。珊瑚虫骨骼逐渐堆积成礁,形成岸礁、堡礁和环礁。 -

第16题:

试简述辊筒表面压力分布的特征及各点的物理意义。

正确答案: 压力分布呈接近于正态分布方式,有一个极大值,两个极小值。在x2为-γ处达到极大值,为物料受到最大压力,在最小辊距前一段距离上;在x2为+γ处达到其中一个极小值,为物料脱辊处;在x2为-x0处达到另一个极小值,为物料进入辊筒的地方。 -

第17题:

在地基土物理力学指标统计中,常用的数据分布规律特征值有哪些?

正确答案: 常用的数据分布规律特征值有:平均值、加权平均值、方差、标准差和变异系数。 -

第18题:

简述规律的内在特征。

正确答案: (1)规律是事物的本质的联系。任何规律都是事物的内在根据和本质联系。(2)规律是事物的必然联系。任何规律都是事物必定如此、确定不移的趋势。(3)规律是实物的稳定联系。任何规律都是同类现象背后的共性,是丰富多彩的现象背后的稳定联系。(4)规律是客观的。客观性是规律的根本特点,它的存在不依赖于人的意识。 -

第19题:

问答题简述特征X射线产生的物理机制。正确答案: 原子系统中的电子遵从刨利不相容原理不连续的分布在K、L、M、N等不同能级的壳层上,而且按能量最低原理从里到外逐层填充。当外来的高速度的粒子动能足够大时,可以将壳层中某个电子击出去,于是在原来的位置出现空位,原子系统的能量升高,处于激发态,这时原子系统就要向低能态转化,即向低能级上的空位跃迁,在跃迁时会有一能量产生,这一能量以光子的形式辐射出来,即特征X射线。解析: 暂无解析 -

第20题:

问答题简述印文特征变化的一般规律。正确答案: 印章本生的涨缩性变化:反复涨缩容易导致笔画断裂。

盖印的机械作用不同产生的变化:力度大小,重则粗、轻则细。

印章洗刷前后的变化:某些特征消失、出现新特征。

盖印用的印染物的质和量不同形成的变化:过多、过少都不清晰。

衬垫物不同形成的变化:过软容易出现飞边、假边框。

印章受外力作用发生的变化。

盖印后印文发生的变化。解析: 暂无解析 -

第21题:

问答题简述什么是物理规律正确答案: 物理规律反映了物理现象、物理过程在一定条件下必然发生、发展和变化的规律,它反映了物质运动变化的各个因素之间的本质联系,揭示了事物本质属性之间的内在联系。在一定意义上说,物理规律揭示了在一定条件下某些物理量之间的内在的、必然的联系。解析: 暂无解析 -

第22题:

问答题简述物理规律的特征。正确答案: 实践性

物理学是一门以实验为基础的自然学科。中学物理的很多规律都是在实践、实验的基础上建立起来的。生活、生产、实践是物理学发展的的源泉!

阿基米德定律、大气压强、钻燧取火!

抽象性

生活、生产、实践是物理学发展的的源泉,但是生活、生产、实践中的体会、经验不等于物理规律,真正的物理规律必然由抽象的物理概念构成,并且随着研究的不断深入,这一特点就更加明显。

牛顿第X定律,物理需要理论思维,物理教学亦然。

厨师不同于营养学家,泥瓦匠不同于建筑学家,教书匠不同于教育家,……

联系性

物理规律都存在一定的内在联系,可划分为两种,包括物理规律自身所包含的概念、现象之间的联系;规律与规律之间的联系。

牛顿第一定律:外力—运动;

牛顿第一定律与第二定律:形式与实质

条件性

物理规律往往都是在一定条件下建立或推导出来的,只能在一定的范围内使用。例如牛顿运动定律仅适用于宏观低速运动物体;库伦定律仅适用于真空中静止的点电荷等;刚体运动规律不适用于变形体。因此,在运用物理规律解决实际问题时,应注意规律的适用范围和成立条件,不可草率处置。

抓鱼的案例,冰面放砂子,重心概念的使用。

发展性

物理研究是一个不断发展的历程,爱因斯坦、英费尔德有一部著作就叫《物理学的进化》,进化是优胜劣汰的过程,人的知识的进化就如同生物的进化是一样 。规律是客观的,但是我们发现规律确实具有一定的主观性,并且受到种种条件的限制,因此,我们获得规律必须打上引号,只能是不断逼近客观规律。

地心说→日心说→无心说

触须说→粒子说→波动说→波粒二象

因果性

物理规律不仅反映物理概念之间的联系,而且能够解释物理过程中的因果联系,即告诉人们“原因”→“结果”的内在联系。

牛顿第一定律、动量守恒定律、机械能守恒定律。

物理规律一般具有以下特点:物理规律是观察、实验、思维和数学推理相结合的产物;物理规律是反映有关物理概念之间的必然联系;物理规律具有近似性和局限性。解析: 暂无解析 -

第23题:

问答题简述知觉组织的规律——整体特征优于局部。正确答案: 接近律和相似律的本质上都是简化和整体化知觉对象的组织原则,人们在倾向于简化认知对象的同时,也倾向于将近似、接近的元素组合起来作为一个整体加以认知。

接近律最早是由格式塔心理学家韦特海姆1923年提出的,即最接近的元素会被组织到一起,相似律是指在其它条件相同的情况下,醉相思的元素组织到一起。解析: 暂无解析