举例论证我国货币供给的内生性,并分析其成因。

题目

举例论证我国货币供给的内生性,并分析其成因。

相似考题

参考答案和解析

正确答案:

中国的货币供给具有较强的内生性,即货币供给变动不是由货币当局决定的,而是由经济体系中实际变量以及微观主体的经济行为等因素决定。在1994年前,,我国存在货币供给的“倒逼机制”。企业、地方政府以及中央政府的贷款需求总是迫使商业银行被动地增加贷款供应,中央银行在这些贷款需求的压力下又不得不实行松动的、迁就性的货币政策,结果造成货币供给往往是被动地适应货币需求,中央银行很难实行各项既定的货币调节方案。

1994年以前,我国银行的信贷需求大体可分为三类:第一类是企业对贷款的商业性需求。由于产权不明晰及缺乏有效的激励机制,商业银行对一些效益不好,信誉较差的企业仍需大量贷款。第二类是地方政府为追求经济增长速度,争项目、争投资而形成的对政策性贷款的需求。第三类是中央政府为支持农业外贸等产业而形成的对政策性贷款的需求。商业银行在这些贷款需求的压力下会增加商业性信贷,银行信贷的增加导致存款货币的增加,根据我国准备金制度的规定,银行必须增加相应的存款准备金。商业银行可以通过两种方式迫使中央银行增加再贷款:一种是将中央银行支持政策性贷款的资金挪作他用,而把资金的“硬缺口”留给中央银行。中央银行为保证政策性贷款的到位,只能以再贷款的形式向商业银行提供资金。另一种方式是商业银行尽量压低超额准备金比率,这会对银行的安全性产生影响。但由于在当时的体制下银行不会破产,因此,商业银行对利润的关注远远大于对自身安全的关注。由于中央银行承担着维持金融秩序稳定的职能,当银行系统出现普遍的支付危机时,中央银行最终不得不作为最后的贷款人,再贷款给商业银行,增加基础货币。从而,中央银行无法独立地决定货币供给。

1994年以前,我国银行的信贷需求大体可分为三类:第一类是企业对贷款的商业性需求。由于产权不明晰及缺乏有效的激励机制,商业银行对一些效益不好,信誉较差的企业仍需大量贷款。第二类是地方政府为追求经济增长速度,争项目、争投资而形成的对政策性贷款的需求。第三类是中央政府为支持农业外贸等产业而形成的对政策性贷款的需求。商业银行在这些贷款需求的压力下会增加商业性信贷,银行信贷的增加导致存款货币的增加,根据我国准备金制度的规定,银行必须增加相应的存款准备金。商业银行可以通过两种方式迫使中央银行增加再贷款:一种是将中央银行支持政策性贷款的资金挪作他用,而把资金的“硬缺口”留给中央银行。中央银行为保证政策性贷款的到位,只能以再贷款的形式向商业银行提供资金。另一种方式是商业银行尽量压低超额准备金比率,这会对银行的安全性产生影响。但由于在当时的体制下银行不会破产,因此,商业银行对利润的关注远远大于对自身安全的关注。由于中央银行承担着维持金融秩序稳定的职能,当银行系统出现普遍的支付危机时,中央银行最终不得不作为最后的贷款人,再贷款给商业银行,增加基础货币。从而,中央银行无法独立地决定货币供给。

更多“举例论证我国货币供给的内生性,并分析其成因。”相关问题

-

第1题:

货币供给内生性 名词解释参考答案:货币供给内生性(Money Supply Endogeneity)指的是货币供应量是在一个经济体系内部由多种因素和主体共同决定的,中央银行只是其中的一部分,因此,并不能单独决定货币供应量;因此,微观经济主体对现金的需求程度、经济周期状况、商业银行、财政和国际收支等因素均影响货币供应。

-

第2题:

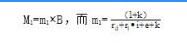

根据二阶银行体制下的货币供给实现机制,论述影响与决定货币供应量的主要因素,并在此基础上分析货币供应量的外生性和内生性。货巾供给外生性和内生性争论的实质是什么?这一争论有什么样的货币政策意义?答案:解析:所谓二阶银行体制,即中央银行供基础货币,商业银行供应市场货币。根据货币供应量的决定公式可知,货币供应量的多少取决于基础货币和货币乘数的大小,货币乘数的大小取决于现金漏损率k、活期存款准备金率、定期存款准济金率、定期存款比率以及超额准备金率。

从基础货币方面看,基础货币在性质上是中央银行的负债,在数量上是中央银行的资产净 额。所以,基础货币可表示为中央银行的国外资产净额(F)和中央银行的国内资产净额(A)之和。用公式表示为B=F+A。其中,F实际上来源于国际收支顺差,是“来自国外的货币供应栋数”。从中央银行角度看。F作为来自国外的货币供应基数,央行没有控制能力,因为国际收支状况不是中央银行可以根据自己的主观意志进行控制的。而对于A,中央银行可通过开展公开市场业务买卖证券和调整再贴现率以及调整存款准格金比率等,从不同的方面控制自身的资产规模,从而直接决定基础货币的大小以及变动。 从货币乘数方面看,货币乘数受现金比率c、活期存款比率f、定期存款比率i、法定准格率 r、超额准备率e这5个因素影响。其中c、f、i、r这4个因素主要取决于公众的行为,e由存款货币银行决定,r则直接受中央银行控制。货币乘数的决定虽表现出很强的内生性,但中央银行仍可通过调控利率、再贴现率等间接影响公众和商业银行对未来的预期,从而间接调控c、f、i、r、e这些货币乘数影响因子。综上,从央行宏观调控的角度分析,货币供应量的决定可分为央行可控和不可控两部分。 如果央行对货币供应以控制,也就是说央行可以通过改变基础货币供应量决定货币供应或者通过改变存款准备金率改变货币供应量,那么货市供应即为外生的,反之则为内生的。这就是货币供给外生性与内生性争论的实质。 货币供给内生性和外生性争论的政策意义在于,如果货币供给是外生的,就意味着央行可以主动地、相机抉择地控制一国的货币数量,进而影响一国的整体经济。如果货币供给是内生的,则意味着央行无法单方而地控制货币数量,因此单纯的货币政策无法产生可预计的结来,对经济的干预需要央行与政府共同综合运用货币、财政和收人政策。显然,如果央行主观认为货币是外生的,但客观上却是内生的,那么货印政策的效果必将大打折扣,甚至对经济体产生也害的影响。因此搞淸楚货币供应是外生还是内生的具有重要的政策意义。 -

第3题:

回顾改革开放以来我国国债的发行历程,并分析其对货币供给的影响。

正确答案: (1)改革开放以来我国国债的发行历程

1981年1月16日通过《中华人民共和国国库券条例》,财政部为平衡财政预算,开始发行国库券,对象是企业、政府机关、团体,部队、事业单位和个人。截止1997年,连续发行了17年。

1987年,为促进国家的基础设施建设,为大型项目筹集中长期建设资金,我国发行了3年期的重点建设债券,发行对象是地方政府、地方企业、机关团体、事业单位和城乡居民,发行总额为55亿元。1988年,为支持国家重点建设,我国发行了2年期国家建设债券,发行对象为城乡居民、基金会组织、金融机构和企事业单位、发行额为80亿元。

1988年,为弥补财政赤字,筹集建设资金、我国又发行了财政债券,至1992年共发行了5次,发行总额为337.03亿元。除1988年发行的是3年期和5年期债券外,其余年份均为5年期债券。发行对象主要是专业银行、综合性银行及其他金融机构。1989年,我国政府发行了只对企事业单位、不对个人的特种债券。该债券从1989年到1991年共发行了4次,期限均为5年。

1989年,银行实行保值贴补率政策后,财政部开始发行带有保值贴补的保值公债。计划发行额为125亿元,期限为3年,发行对象是城乡居民、个体工商户、各种基金会、保险公司以及有条件的公司,其年利率随银行3年期定期储蓄存款利率浮动,加保值贴补率,再外加1个百分点,1989年保值公债实际发行了87.43亿元,未发行完的部分,转入1990年继续发行。

1988年,国家专业投资公司和石油部、铁道部也发行了总额为80亿元的基本建设债券,发行对象是四大国家专业银行,期限为5年,1989年,又发行了14.59亿元的基本建设债券,发行对象为全国城乡个人,期限为3年,1992年,该债券与重点企业债券合并为国家投资公司债券。

(2)一般来讲,国债发行不可避免的会影响货币的供给。

用发行国债的方式来弥补预算赤字。这些国债的购买者如果是公众或商业银行,并不产生增加货币供给的效应。因为政府用国债取得货币后,流通中的货币虽以同等数额减少,但当政府将出售国债获得的货币再用于购买支出时,这些暂时退出流通的货币又会回到流通之中。其具体的过程是公众开出商业银行的支票或商业银行开出由自己支付的支票,这都使各银行在中央银行中的准备金减少。但财政支出之后,这些准备金又会恢复。准备金不变,创造货币的规模也不会变。

但是国债同时作为一种金融工具,也是货币当局进行公开时常操作的重要手段,这样国债就会直接或者间接影响国家的货币供给,而且影响的程度取决于货币当局对于金融市场的干预程度和对政府赤字的态度。通常的情况是:财政部发行国债,中央银行直接收购。财政部用出售国债的收入支付商品、服务或其他支出。公司、企业、个人收入货币存入银行,银行则相应地增加了在中央银行的准备存款。同样的结果,也可能走的是较迂回的过程。国债出售给公司、个人或商业银行,从而造成银行准备金的减少,但这些国债或抵押或出售给中央银行,中央银行购买国债的支出又会补足了商业银行的准备金。而财政把出售国债的收入再支出,仍然成为准备金增加的因素。准备金的增加是基础货币的增加,它会产生倍数效应。因此,能产生明显的增加货币供给的效果。 -

第4题:

货币供给的内生性

正确答案:是指货币供给难以由中央银行绝对控制,而主要是由经济体系中的投资、收入、储蓄、消费等各因素内在地决定的,从而使货币供给量具有内生变量的性质。 -

第5题:

我国货币供给中“倒逼机制”的存在说明了我国货币供给的()。

- A、外生性

- B、内生性

- C、稳定性

- D、差异性

正确答案:B -

第6题:

金融创新对货币供给的影响在于()。

- A、降低货币供给总量、改变广义货币结构

- B、降低货币供给稳定性

- C、扩大货币供给总体

- D、增强金融机构货币创造能力

- E、使货币供给的内生性增加

正确答案:C,D,E -

第7题:

金融创新增强了货币供给的()。

- A、内生性

- B、外生性

- C、可测性

- D、可控性

正确答案:A -

第8题:

问答题举例论证我国货币供给的内生性,并分析其成因。正确答案: 中国的货币供给具有较强的内生性,即货币供给变动不是由货币当局决定的,而是由经济体系中实际变量以及微观主体的经济行为等因素决定。在1994年前,,我国存在货币供给的“倒逼机制”。企业、地方政府以及中央政府的贷款需求总是迫使商业银行被动地增加贷款供应,中央银行在这些贷款需求的压力下又不得不实行松动的、迁就性的货币政策,结果造成货币供给往往是被动地适应货币需求,中央银行很难实行各项既定的货币调节方案。

1994年以前,我国银行的信贷需求大体可分为三类:第一类是企业对贷款的商业性需求。由于产权不明晰及缺乏有效的激励机制,商业银行对一些效益不好,信誉较差的企业仍需大量贷款。第二类是地方政府为追求经济增长速度,争项目、争投资而形成的对政策性贷款的需求。第三类是中央政府为支持农业外贸等产业而形成的对政策性贷款的需求。商业银行在这些贷款需求的压力下会增加商业性信贷,银行信贷的增加导致存款货币的增加,根据我国准备金制度的规定,银行必须增加相应的存款准备金。商业银行可以通过两种方式迫使中央银行增加再贷款:一种是将中央银行支持政策性贷款的资金挪作他用,而把资金的“硬缺口”留给中央银行。中央银行为保证政策性贷款的到位,只能以再贷款的形式向商业银行提供资金。另一种方式是商业银行尽量压低超额准备金比率,这会对银行的安全性产生影响。但由于在当时的体制下银行不会破产,因此,商业银行对利润的关注远远大于对自身安全的关注。由于中央银行承担着维持金融秩序稳定的职能,当银行系统出现普遍的支付危机时,中央银行最终不得不作为最后的贷款人,再贷款给商业银行,增加基础货币。从而,中央银行无法独立地决定货币供给。解析: 暂无解析 -

第9题:

问答题我国货币供给的内生性。正确答案: 内生性是指货币供应量是在一个经济体系内部由多种因素和主体共同决定的,中央银行只是其中的一部分,因此,并不能单独决定货币供应量。在我国,无论从现代货币供应的基本模型,还是从货币供给理论的发展来看,货币供给在相当大程度上是“内生性”的。解析: 暂无解析 -

第10题:

单选题中外经济学者对货币供给量内生性与外生性进行分析的基本思路是 ( )A货币乘数=货币供给量/基础货币

B基础货币=货币供给量/货币乘数

C货币供给量=基础货币×货币乘数

D货币供给量=基础货币/货币乘数

正确答案: B解析: 暂无解析 -

第11题:

问答题名词解释:货币供给的内生性正确答案:解析: -

第12题:

单选题中国的货币供给性质具有()。A操作性

B内生性

C外生性

D综合性

正确答案: A解析: 暂无解析 -

第13题:

后凯恩斯学派对凯恩斯货币供给理论的发展所做的贡献,主要反映在( )方面。

A.货币需要量的外生性还是内生性

B.货币供应量的外生性还是内生性

C.货币需求函数

D.货币乘数

正确答案:B

-

第14题:

我国货币供给的内生性。

正确答案:内生性是指货币供应量是在一个经济体系内部由多种因素和主体共同决定的,中央银行只是其中的一部分,因此,并不能单独决定货币供应量。在我国,无论从现代货币供应的基本模型,还是从货币供给理论的发展来看,货币供给在相当大程度上是“内生性”的。 -

第15题:

关于货币供给的内生性,其含义正确的为()

- A、货币供给难以由货币当局直接控制,而主要决定于整个金融体系

- B、货币供给主要由内部原因造成,而不是来自外部

- C、货币供给主要决定于货币当局的直接控制,而不是有金融体系来控制

- D、货币供给来自于内部供给,而不是外部供给

正确答案:A -

第16题:

何谓货币的内生性、外生性?其政策含义何在?

正确答案:经济学家们通常用“货币供给究竟是外生变量(即外生性)还是内生变量(即内生性)”这样的命题来判断货币当局与货币供给之间存在着怎样的关系。

外生变量和内生变量,是典型的计量经济学语言。如果说货币供给是外生变量,其含义是:货币供给这个变量并不是由经济因素,如收入、储蓄、投资、消费等因素所决定的,而是由货币当局的货币政策决定的。如果说货币供给是内生变量,就是说,货币供给的变动,货币当局的操作起不了决定性的作用,起决定性作用的是经济体系中实际变量以及微观主体的经济行为等因素。

货币供给的内生性或外生性问题,是货币理论研究中具有较强政策含义的一个问题。如果认定货币供给是内生变量,那就等于说,货币供给总是要被动地决定于客观经济过程,而货币当局并不能有效地控制其变动,自然,货币政策的调节作用,特别是以货币供给变动为操作指标的调节作用,有很大的局限性。如果肯定地认为货币供给是外生变量,则无异于说,货币当局能够有效地通过对货币供给的调节影响经济进程。 -

第17题:

货币供给内生性和外生性争论的实质是()以及由此引伸出的()。

正确答案:货币供给的可控性,货币政策有效性 -

第18题:

中国的货币供给性质具有()。

- A、操作性

- B、内生性

- C、外生性

- D、综合性

正确答案:D -

第19题:

单选题我国货币供给中“倒逼机制”的存在说明了我国货币供给的()。A外生性

B内生性

C稳定性

D差异性

正确答案: B解析: 暂无解析 -

第20题:

问答题回顾改革开放以来我国国债的发行历程,并分析其对货币供给的影响。正确答案: (1)改革开放以来我国国债的发行历程

1981年1月16日通过《中华人民共和国国库券条例》,财政部为平衡财政预算,开始发行国库券,对象是企业、政府机关、团体,部队、事业单位和个人。截止1997年,连续发行了17年。

1987年,为促进国家的基础设施建设,为大型项目筹集中长期建设资金,我国发行了3年期的重点建设债券,发行对象是地方政府、地方企业、机关团体、事业单位和城乡居民,发行总额为55亿元。1988年,为支持国家重点建设,我国发行了2年期国家建设债券,发行对象为城乡居民、基金会组织、金融机构和企事业单位、发行额为80亿元。

1988年,为弥补财政赤字,筹集建设资金、我国又发行了财政债券,至1992年共发行了5次,发行总额为337.03亿元。除1988年发行的是3年期和5年期债券外,其余年份均为5年期债券。发行对象主要是专业银行、综合性银行及其他金融机构。1989年,我国政府发行了只对企事业单位、不对个人的特种债券。该债券从1989年到1991年共发行了4次,期限均为5年。

1989年,银行实行保值贴补率政策后,财政部开始发行带有保值贴补的保值公债。计划发行额为125亿元,期限为3年,发行对象是城乡居民、个体工商户、各种基金会、保险公司以及有条件的公司,其年利率随银行3年期定期储蓄存款利率浮动,加保值贴补率,再外加1个百分点,1989年保值公债实际发行了87.43亿元,未发行完的部分,转入1990年继续发行。

1988年,国家专业投资公司和石油部、铁道部也发行了总额为80亿元的基本建设债券,发行对象是四大国家专业银行,期限为5年,1989年,又发行了14.59亿元的基本建设债券,发行对象为全国城乡个人,期限为3年,1992年,该债券与重点企业债券合并为国家投资公司债券。

(2)一般来讲,国债发行不可避免的会影响货币的供给。

用发行国债的方式来弥补预算赤字。这些国债的购买者如果是公众或商业银行,并不产生增加货币供给的效应。因为政府用国债取得货币后,流通中的货币虽以同等数额减少,但当政府将出售国债获得的货币再用于购买支出时,这些暂时退出流通的货币又会回到流通之中。其具体的过程是公众开出商业银行的支票或商业银行开出由自己支付的支票,这都使各银行在中央银行中的准备金减少。但财政支出之后,这些准备金又会恢复。准备金不变,创造货币的规模也不会变。

但是国债同时作为一种金融工具,也是货币当局进行公开时常操作的重要手段,这样国债就会直接或者间接影响国家的货币供给,而且影响的程度取决于货币当局对于金融市场的干预程度和对政府赤字的态度。通常的情况是:财政部发行国债,中央银行直接收购。财政部用出售国债的收入支付商品、服务或其他支出。公司、企业、个人收入货币存入银行,银行则相应地增加了在中央银行的准备存款。同样的结果,也可能走的是较迂回的过程。国债出售给公司、个人或商业银行,从而造成银行准备金的减少,但这些国债或抵押或出售给中央银行,中央银行购买国债的支出又会补足了商业银行的准备金。而财政把出售国债的收入再支出,仍然成为准备金增加的因素。准备金的增加是基础货币的增加,它会产生倍数效应。因此,能产生明显的增加货币供给的效果。解析: 暂无解析 -

第21题:

填空题货币供给内生性和外生性争论的实质是()以及由此引伸出的()。正确答案: 货币供给的可控性,货币政策有效性解析: 暂无解析 -

第22题:

名词解释题货币供给的内生性正确答案: 是指货币供给难以由中央银行绝对控制,而主要是由经济体系中的投资、收入、储蓄、消费等各因素内在地决定的,从而使货币供给量具有内生变量的性质。解析: 暂无解析 -

第23题:

多选题金融创新对货币供给的影响在于()。A降低货币供给总量、改变广义货币结构

B降低货币供给稳定性

C扩大货币供给总体

D增强金融机构货币创造能力

E使货币供给的内生性增加

正确答案: B,C解析: 暂无解析