初中地理《“白山黑水”——东北三省》

题目

初中地理《“白山黑水”——东北三省》

相似考题

更多“初中地理《“白山黑水”——东北三省》”相关问题

-

第1题:

初中阶段开设的历史与社会课,融合了历史与地理的知识,该课程属于( )。

A.学科课程

B.综合课程

C.活动课程

D.综合实践活动课程答案:B解析:综合课程是打破传统的学科课程的知识领域,组合两门以上学科领域而构成的一门学科。它强调学科之间的关联性、统一性和内在联系,其课程的主导价值在于通过相关学科的整合,促进学生认识的整体性发展并把握解决问题的全面的视野与方法。 -

第2题:

绘制我国的“三横五纵”铁路线路图,标出主要的铁路枢纽,并说明其在初中地理教学中的作用。(12分)答案:解析:

图文结合是初中地理教学的显著特征。绘制简图,无论对于教师,还是对于学生,都是一项重要的学习方法与途径。因此.引导学生养成良好的绘图习惯将极大地提升他们学习地理的兴趣及效率。

在学习“我国铁路干线的分布”图时,针对“五纵…‘三横”的分布特点,教师可与学生创新思路,设计行之有效的绘图方法。巧妙利用“三横五纵”铁路线路图顺利完成教学任务。 -

第3题:

初中地理《大陆漂移》

一、考题回顾

答案:解析:二、考题解析

答案:解析:二、考题解析

【教学过程】

环节一:导入新课

运用创设情境导入。展示喜马拉雅山“鱼龙”化石,提问为什么海洋中的生物会在世界屋脊发现。共同回答是由于海陆变迁导致。在漫长的地质年代,海陆分布情况发生了怎样的变化,进而引出大陆漂移的内容。

环节二:新课讲授

1.大陆漂移说的主要观点

活动:体验魏格纳的发现。

【教师活动】让学生在东西半球图上,找出非洲大陆和南美洲大陆,用透明纸描出两个大陆的轮廓,标上洲名,沿线剪下来,变换位置拼一拼,说说自己的发现。

【学生活动】学生将拼出的结果展示交流。通过拼合发现非洲西海岸与南美洲东海岸轮廓可以拼合起来。

【教师讲解】正是有了这一发现,才使人类开始关注海陆的变迁,并最终揭开了海陆变迁的神秘面纱。那么,是谁最早发现了这个现象呢?

【教师活动】要求学生阅读课本教材,总结大陆漂移说的主要观点。

【学生活动】通过阅读教材,找出大陆漂移学说的发现者为魏格纳,以及主要观点。

【教师讲解】大陆漂移说认为,大约在2亿年前,地球上只有一块大陆,大陆周围是一片大洋,后来大陆缓慢的漂移分离,经过漫长的岁月,逐渐形成了今天七大洲、四大洋的分布状况。这种大陆漂移至今仍在缓慢地进行着,经测量,大西洋正在不断扩张,太平洋则在不断收缩。

2.大陆漂移说的证据

【教师活动】引导学生阅读课本资料“魏格纳与大陆漂移说”,找出大陆漂移说的证据。

【学生活动】学生四人为一小组,通过阅读教材找出大陆漂移说的证据。

【教师总结】(1)大西洋两岸大陆轮廓非常相似。(2)大西洋两岸大陆生物有亲缘关系,一些古生物的化石也是同类的。(3)大西洋两岸古老地层的相似性。

环节三:巩固拓展

【教师提问】现在的南极洲地层中有很多煤,煤是由于温暖气候下大片森林埋入地下受高温、高压影响而形成的。那么,冰天雪地的南极洲过去怎么会有森林呢?

【学生回答】因为在很久以前南极洲曾位于温带或热带,只是后来的大陆漂移才来到南极地区。

环节四:小结作业

小结:师生共同总结本节课内容。

作业:课后搜集大陆漂移说的其他证据。

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.简述板块构造学说。

【参考答案】

20世纪60年代后期的板块构造学说,把海底扩张、大陆漂移、地震与火山活动等地质现象纳入一个统一的理论体系之中,用统一的动力学模式解释全球构造运动过程及其相互关系,是海底扩张假说的具体引伸。

板块学说的立论依据在于,地表岩石圈并非浑然一体,而是由被诸如大洋中脊、岛弧、海沟、深大断裂等构造活动带所割裂的几个不连续的独立单元,即板块构成的。几大板块的相互作用是大地构造活动的基本原因。由于板块的强度很大,主要的变形只能发生在其边缘部分。换言之,即板块内部比较稳定,各板块间的接合部才是活动带。因此,大陆边缘并不是板块的边界,海岭、岛弧和大断裂才是板块边界所在。对流带动板块由大洋中脊或海岭向两侧扩张,在岛弧地区或活动的大陆边缘沉入地下软流层完成对流的循环。板块的边界有三种类型:①扩张(或增生)型边界;②俯冲(或汇聚)型边界;③转换断层(或次生)型边界。

2.常用的导入方法有什么?在设计导入时需要注意什么?

【参考答案】

常用的导入方法有设悬导入法、温故知新导入法、生活实例导入法、视频导入法等。在导入的时候,需要注意如下几个要点:

(1)科学性。地理学科是一个很严谨的学科,所以我们在不管是在内容上的组织还是语言上的组织都要注意科学性。

(2)启发性。地理导入是通过提供学生已知或者未知的事物或者现象,启发学生的思维,激发学生解决问题的愿望,促进学生对新知识的理解与掌握,以帮助学生实现知识的迁移和运用。

(3)趣味性。能够让学生一听就能够把注意力长久的锁定在课堂上。像一些方法比如设悬法、生活实例法、视频法等在地理学科里面是很容易出彩的一些导入技巧。 -

第4题:

初中地理《地球的自转》 答案:解析:【教学过程】

答案:解析:【教学过程】

环节一:导入新课

设悬导入法。引用毛泽东主席的诗句“坐地日行八万里,巡天遥看一千河”。

【设置疑问】毛主席诗中曾写道“坐地日行八万里”,可是我们明明每天见到的事物、所在的地点都是一样的,是不是诗里写错了呢?其实我们每天坐在这里读书学习其实并非“不动”的,这节课就让我们从地理的角度出发共同来探究下我们究竟是怎么“运动”的。

环节二:新课教学

【展示活动用具】地球仪

【问题】

(1)请同学们观察老师手中的地球仪分别由哪几部分组成?

(2)该地球仪是否是固定不动的?

【教师活动】拨动地球仪中的地球使其转动

【学生活动】自主思考,回答

(1)分别由底座、半弧形的外圈、一根固定轴及一个小地球组成;

(2)其中的小地球是可以转动的。

【师生共同总结】其实生活中,我们的地球也并非固定不动的,它就像我们的地球仪一样是会转动的。

【教师活动】可是它究竟是怎样进行转动的呢?请两位同学上台分别旋转这个地球仪,观看两位同学是否出现错误。

【学生活动】实验,自主思考,回答

【师生共同总结】地球仪上的地球是围绕固定轴进行旋转的,我们所生活的地球同样也有一根地轴,地球也无时无刻不在绕着地轴进行旋转运动,旋转时分为两个方向,而正确方向则是自西向东不断旋转。

【展示活动道具】手电筒及地球仪

【实验活动】请两个同学上台,一个同学手持手电筒,打开手电筒照射小地球的一面,关闭后再次打开,另一个同学旋转地球仪中的小地球。

【问题】小地球发生了什么变化?

【学生活动】自主思考,回答。当有光源照射在地球上时,小地球仪被照射的一面变亮而另一面则为暗。

【教师总结】地球表面也有光源照射,就是太阳光。同时地球是一个不透明的球体,正是因为它不能被阳光穿透因此在任何时刻太阳光只能照亮地球的一半。被太阳照亮的半球为白昼,未被太阳照亮的半球为黑夜。而区分白昼和黑夜的那一个圆圈所在的界限则是晨昏线。

【问题】

(1)地球是不断旋转的,地球自转一周需要多长时间?

(2)地球的自转会对白昼和黑夜有什么影响?

(3)不同的地区会有不同的时间,比如纽约时间、北京时间、伦敦时间等,这又是为什么?

(4)两个极点(北极点、南极点)是否产生“运动”?

【学生活动】自主思考,小组讨论,总结归纳,回答

【师生共同总结】

(1)地球自转一周的时间为24小时,也就是一天

(2)地球自转产生昼夜交替且由于地球自西向东旋转因此太阳东升西落

(3)地球上不同经线所经历的白天黑夜不同,因此出现了不同地区时间差异

(4)两个极点进行旋转运动。

(5)由于地球的自转导致我们每天坐在这里学习的同时也“日行万里”。

环节三:巩固提高

完成课后阅读材料“是天转还是地转”,了解伟大的波兰天文学家哥白尼以及“日心说”和“地心说”。

环节四:小结作业

(1)让同学们回家之后自己动手进行本次课上的实验,重温知识。

(2)总结地球自转的特征及其引发的地理意义。

【板书设计】

略

-

第5题:

“九·—八”事变后,国际联盟调查团主张对中国东北三省实行“国际合作为最善之解决”,其实质是( )。A.承认日本炮制的伪“满洲国”

B.变东北三省为列强共同管辖的殖民地

C.满足中国恢复东北三省原状的要求

D.防止事态扩大,维护东亚和平答案:B解析:国联的主张实质是:在“国际合作”的名义下,把中国东北三省变为帝国主义列强共同管理的殖民地。 -

第6题:

不属于初中义务教育地理课程标准对“翻转课堂”的支持的是()

- A、教师要充分利用地理图像以及地理视频、计算机网络这些地理信息载体。

- B、构建开放的地理课堂。

- C、有了足够多的优秀的教学视频。

- D、教师要选择多种多样的地理教学方式方法。

正确答案:C -

第7题:

成语“白山黑水”分别指()

- A、白云山

- B、长白山

- C、黑龙江

- D、阙黑盒

正确答案:B,C -

第8题:

战斗在白山黑水间的东北抗联的优秀代表有()

- A、杨靖宇

- B、赵尚志

- C、李兆麟

- D、周保中

- E、赵一曼

正确答案:A,B,C,D -

第9题:

初中阶段开设的历史与社会课,融合了历史与地理的知识,该课程属于()。

- A、学科课程

- B、综合课程

- C、活动课程

- D、综合实践活动课程

正确答案:B -

第10题:

单选题初中阶段开设的历史与社会课,融合了历史与地理的知识,该课程属于()。A学科课程

B综合课程

C活动课程

D综合实践活动课程

正确答案: D解析: 综合课程强调学科之间的关联性、统一性和内在联系,其课程的主导价值在于通过相关学科的整合,促进学生认识的整体性发展并把握和解决问题的全面的视野与方法。 -

第11题:

多选题战斗在白山黑水间的东北抗联的优秀代表有()A杨靖宇

B赵尚志

C李兆麟

D周保中

E赵一曼

正确答案: A,B解析: 暂无解析 -

第12题:

问答题人们常说的“白山黑水”中的“黑水”是指东北的哪条江河?正确答案: 黑龙江解析: 暂无解析 -

第13题:

阅读下列材料,回答问题。

以前初中地理教材在设计区域地理内容时,顺序是地球和地图—中国地理—乡土地理—世界地理。新教材在设计这一内容时,将顺序调整为地球和地图知识—世界地理—中国地理—乡土地理,区域越来越小,要求越来越具体。实践证明此举收到了比较好的效果。

问题:

(1)材料体现了地理教材设计的哪个影响因素?(7分)

(2)影响地理教材设计的因素还有哪些?(9分)答案:解析:(1)材料体现了设计地理教材时应遵循学生的身心发展水平。 教材是学生的学习材料。学生学习地理的心理基本特征应该成为地理教材设计的重要依据。从心理发展看,初中生正处在少年期,地理教材的设计应该充分考虑学生的身心发展水平。

材料中。新教材在设计区域地理内容时,将顺序进行了调整.正是考虑了初中学生的心理年龄特征.认为初中阶段可在小学获得一定感性认识的基础上。提高对地理环境整体性和规律性的理性认识。

(2)影响地理教材设计的因素还有:

①社会需求

从社会需求层面看.地理科学在社会发展中的应用性越来越强。随着经济全球化的深入、可持续发展战略的实施以及市场机制的健全.关注全球性环境问题和地区文化冲突、协调人类发展与资源环境保护关系、重视企业作用和跨国公司的发展等,将成为地理科学应用的主题,进而影响到地理科学的发展趋势。这些方面的变化在地理教材设计时也必须加以考虑。

⑦教育发展

教育目的、教育内容、教育手段等都具有很强的时代性。地理教材的设计应体现现代意识和地理学思想.从介绍传统意义上的地理向围绕环境意识编选教学内容方向发展。

③学科特点

综合性和区域性是地理学科的两大特点。地理教材的设计需要注意从整体出发,突出地理学科特点.加强自然地理知识和人文地理知识的相互渗透;运用综合法和比较法,突出区域特征和不同地域之间的差异.以及形成这些特征和差异的主要原因及其内在联系;运用典型案例.采用地理原理与地理事实之间新的联系方式和地理系统思想方法.阐述重大的地理问题。 -

第14题:

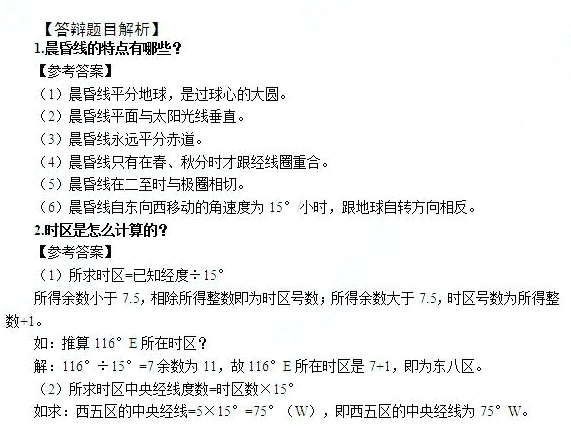

初中地理《一水相连的美丽宝岛》

一、考题回顾

答案:解析:二、考题解析

答案:解析:二、考题解析

【教学过程】

环节一:导入新课

教师:你们知道“东方甜岛”、“海上米仓”、“亚洲天然植物园”、“水果之乡”、“森林之海”,这些美称说的是哪里吗?学生回答台湾省,进而导入新课。

环节二:新课讲授

1.台湾的位置和范围

【展示素材】我国行政区划图。

【问题】

(1)台湾省处于什么地理位置?(纬度位置和海陆位置)

(2)台湾省的主要范围包含哪些?

【学生活动】

(1)纬度位置:北回归线横穿台湾岛中南部。海陆位置:台湾岛北临东海,东临太平洋,南临南海,西隔台湾海峡与福建省相望。

(2)台湾省包括:台湾岛、澎湖列岛以及钓鱼岛等许多小岛,面积共约36000平方千米。

2.台湾的地形

【展示素材】台湾省地形图。

【问题】台湾岛主要有哪些地形?其地势如何?

【学生活动】台湾岛主要包括山地和平原两种地形。台湾多山,且山脉纵贯南北,西部多为沿海平原,东南高,西北低。

【教师总结】西部沿海平原地区不仅人口相对集中,人口近2300多万,工业发达地区也集中于此。

3.台湾的气候

【展示素材】台湾岛气温和降水的分布图。

【问题】台湾岛的气候有何特点?主要有哪两种气候?

【学生活动】自主思考,回答。冬季温暖,夏季炎热,雨量充沛。其气候为亚热带、热带季风气候。

【教师总结】由于其地形地势和气候的影响,导致雨水较多,因此河流短急,水能丰富。

4.台湾的农矿资源

【展示素材】展示台湾主要农矿产品分布图并介绍活动。

【学生活动】学生四人为一小组,读图分析,完成表格,并展示。

【表格总结】台湾被称为“祖国的宝岛”,是因为这里的农、林、渔业资源和矿产资源丰富。

环节三:巩固提高

教师组织画图游戏,小组在祖国地图上画出台湾省地图的大致形状,标注其临海和地形,并圈画出主要资源区。

环节四:小结作业

小结:学生尝试以画思维导图的形式,总结本节所学内容,畅谈自己的收获。

作业:利用网络资源搜集郑成功收复台湾以及近现代相关史实。

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.台湾岛河流特征与该岛的地形和气候有怎样的关系?

【参考答案】

(1)地形地势特征:台湾岛约1/3为平原,2/3为山地。台湾山脉集中分布在岛的中部和东部,呈东北一西南走向;平原多分布在台湾省西部沿海;山脉与平原之间为丘陵和山间盆地。台湾岛地势总的来看是东高西低。

(2)气候特征:台湾省大都分属于亚热带季风气候,南部沿海地区属于热带季风气候。总体是长夏无冬,多风多雨。年平均气温22℃;年平均降水量2430毫米,每年6~l0月常受台风侵袭。

(3)河流特征:受台湾地形和山脉的影响,河流呈放射状,从中间向周围注入海洋,且河流一般短小、湍急;台湾的降水多,导致河流水量充足,水能资源丰富。

2.教师对学生进行情感态度价值观的评价时可以从哪几个方面进行评价?评价的方法有哪些?

【参考答案】

教师在教学评价时应关注学生以下方面的变化与发展:

首先,对地理学科的认识:评价学生是否具有地理学习动机与学习兴趣;能否体会地理学与现实生活的密切联系和地理学的应用价值;是否具有地理审美情趣与鉴赏力。

其次,科学精神与态度:评价学生在观察、调查、实验和报告撰写中是否精确、严谨,是否具有实事求是、坚持真理、勇于创新的科学精神。

最后,对自然地理环境与社会的态度和责任感:评价学生是否初步形成了可持续发展的观念,是否初步形成了环境、资源的保护意识和法制意识,是否初步具有了对社会和自然环境的责任感,是否养成了关心和爱护人类环境的行为规范。

观察是评价学生情感、态度和价值观的重要方式。要注意观察学生在日常行为和学习活动中的表现,收集评价信息,为进行有针对性的评价提供依据。 -

第15题:

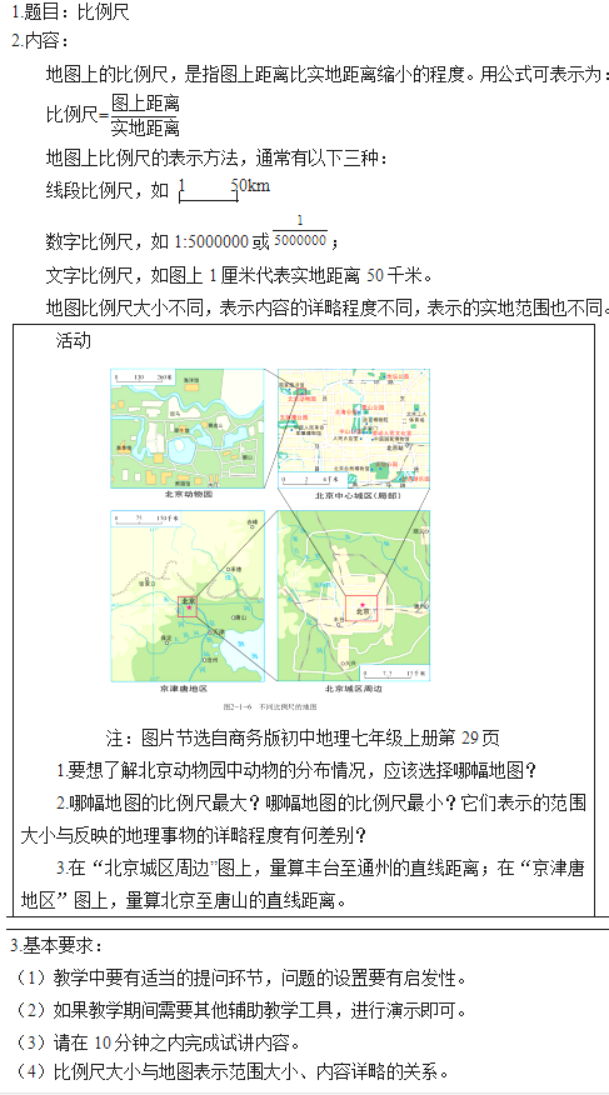

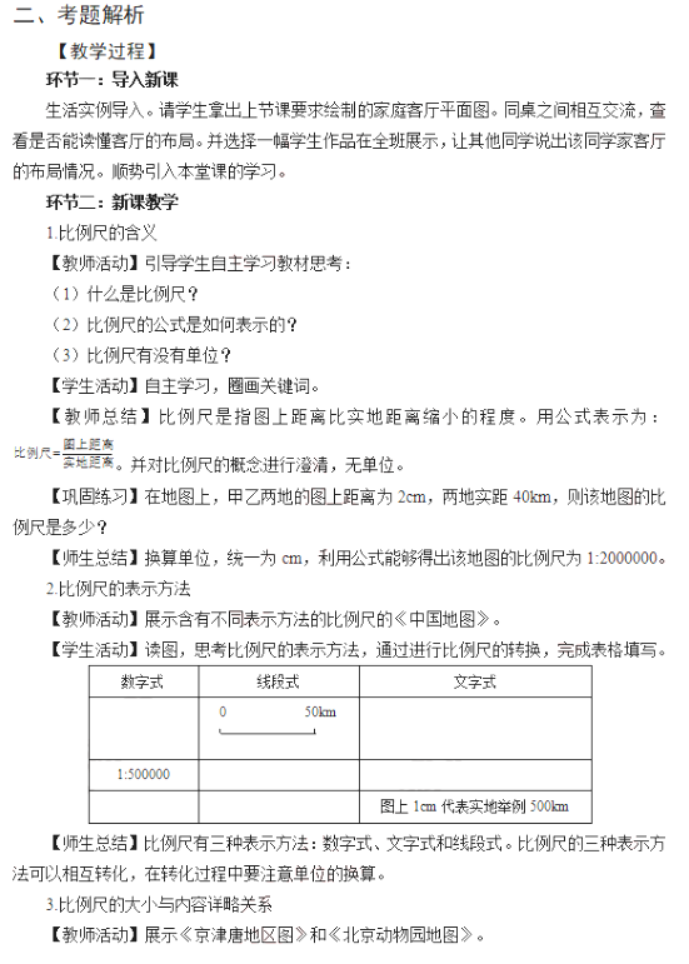

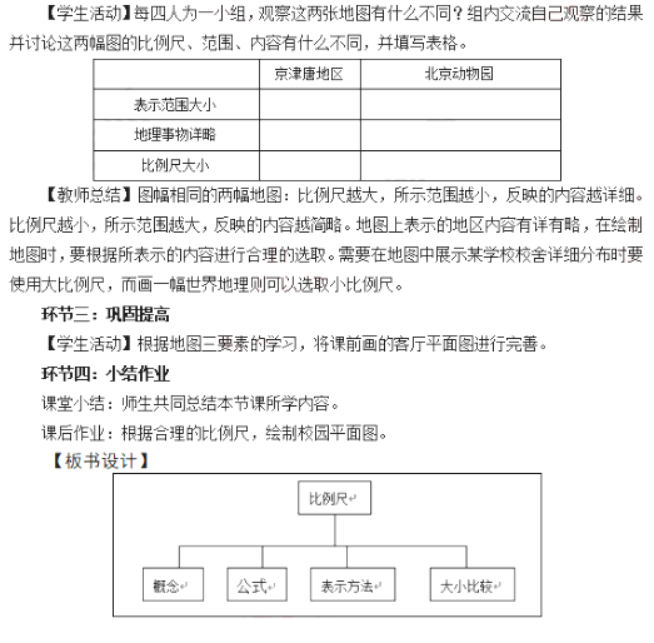

初中地理《比例尺》

一、考题回顾

答案:解析:

答案:解析: -

第16题:

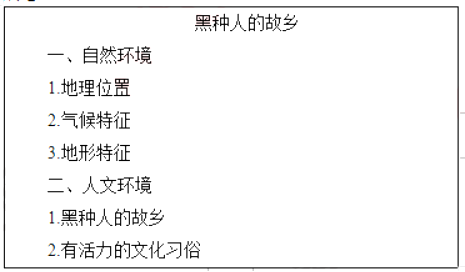

初中地理《黑种人的故乡》

一、考题回顾

答案:解析:二、考题解析

答案:解析:二、考题解析

【教学过程】

环节一:导入新课

通过多媒体导入法进行导入,展示纳尔逊·曼德拉、科比·布莱恩特等名人的图片,简单介绍黑种人的相貌特征为皮肤黝黑、头发卷曲、嘴唇较厚、体毛很少。并引导学生回忆世界主要的三大人种(白种人、黄种人、黑种人),进一步介绍黑种人的故乡就在撒哈拉以南的非洲,引入新课。

环节二:新课讲授

(一)自然环境

1.地理位置

【学生活动】利用多媒体展示撒哈拉以南的非洲在世界中的位置图,学生读图找出大西洋、印度洋、几内亚湾、好望角、赤道,再概括地理位置。

【教师总结】

半球位置:跨越南北半球、东半球。

海陆位置:撒哈拉以南的非洲位于撒哈拉沙漠以南,西临大西洋,东临印度洋。

经纬度位置:主要位于30°N~30°S,20°W~40°E,被赤道穿过,主要位于热带地区,被称为“热带大陆”。

2.气候特征

教师展示撒哈拉以南非洲的气候类型图,学生总结出非洲主要气候类型为热带沙漠气候、热带雨林气候、热带草原气候,学生结合不同气候的景观图完成以下表格。

【教师提示】分布最广的是热带草原气候。

3.地形特征

【学生活动】以前后桌四人为一小组阅读非洲地形图,找出并圈画撒哈拉沙漠、刚果盆地、南非高原、东非高原、埃塞俄比亚高原、埃塞俄比亚高原、乞力马扎罗山等地形区,概括本地区地形特点。

【教师总结】地势特点是东部和南部高,中部和西部低,高原面积广大,是一个典型的高原大陆。

(二)人文环境

1.黑种人的故乡

教师播放非洲风土人情的视频资料,介绍撒哈拉以南的非洲有6亿多人,其中90%以上是黑种人,所以被称作“黑种人的故乡”、“黑非洲”。黑种人区别于其他人种,主要是其体内含有很多黑色素,这些黑色素更能适应紫外线多的环境。

2.有活力的文化习俗

学生展示搜集的资料,发现非洲人擅长鼓舞、制作手工艺品,是一个能歌善舞,多才多艺民族。

环节三:巩固拓展

学生通过阅读教材,了解撒哈拉以南非洲的历史发展进程。

环节四:小结作业

小结:师生共同总结本节课内容。

作业:课后搜集非洲经济发展的相关资料。

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.赤道地区为什么是以黑人为主?

【参考答案】

赤道地区热量充足,光照强烈,而黑色素能大量吸收紫外线,避免紫外线对皮下组织杀伤,因而控制黑色素的基因自然选择比例增高,随着人类长时间的进化,控制肤色的基因因此发了改变,因此以黑色人种为主。另外,他们的鼻孔也较阔,这与及时散发出身体热量很有关系。因此人种与地理环境密切相关。

2.你认为自己的地理教学有哪些特色?

【参考答案】

我总结我的地理课堂教学,觉得具有以下几大特色:

(1)诱人的新课引言,激发学生学习地理的兴趣。授课过程中我采用实验教学的方式,吸引学生的注意力,让学生参与其中,能够调动学生的积极性。

(2)绘图填图、图文结合,突出浓郁的“地理味”。地理课最大的特点是图多。使学生灵活自如地运用地图,正确分析地理问题,是地理教学的主要任务之一。而运用地图进行教学则是完成这一教学任务的重要途径,也是地理教学独特风格和特色所在。

总之,我觉得要成为一名优秀的地理教师,除了具备一定的专业知识和技能,还应该不断地实践与创新、反思与总结,在主流教学模式下,走出适合自己和学生的课堂教学特色之路。 -

第17题:

人们常说的“白山黑水”中的“黑水”是指东北的哪条江河?

正确答案: 黑龙江 -

第18题:

请问,“白山黑水”中“白山”是指我国的()山?

正确答案:长白山 -

第19题:

成语”白山黑水”是指()。

- A、长白山

- B、黑龙江

- C、巫山

- D、黄河

正确答案:A,B -

第20题:

朝鲜主要居住在东北三省,其中吉林省占()以上。

正确答案:60% -

第21题:

小川的爸爸是某化妆品公司的业务员,最近要推销防晒霜。请问请仅从自然地理角度考虑,他最应该区的地方是()

- A、青藏高原

- B、华东地区

- C、珠江三角洲

- D、东北三省

正确答案:A -

第22题:

单选题不属于初中义务教育地理课程标准对“翻转课堂”的支持的是()A教师要充分利用地理图像以及地理视频、计算机网络这些地理信息载体。

B构建开放的地理课堂。

C有了足够多的优秀的教学视频。

D教师要选择多种多样的地理教学方式方法。

正确答案: C解析: 暂无解析 -

第23题:

单选题小川的爸爸是某化妆品公司的业务员,最近要推销防晒霜。请问请仅从自然地理角度考虑,他最应该区的地方是()A青藏高原

B华东地区

C珠江三角洲

D东北三省

正确答案: C解析: 暂无解析