林老师为了上好《两栖动物的生殖与发育》一课,精心制作了PPT,并准备了青蛙标本、三张挂图和视频材料。课前林老师将这些教具摆放、悬挂好后,马上吸引了许多学生围观。课上他先是播放了视频材料,接着他演示了青蛙标本,因标本过小,后面的同学伸长脖子也看不清;他不断翻着PPT,却没有适时作出讲解。下课铃响了,准备好的PPT还没翻完。课后学生们反映说:“我们忙着看这看那。老师讲什么没听清,而且有的PPT白色背景上浅色的字很模糊。” (1)林老师在教学过程中运用直观手段存在哪些问题?(6分) (2)联系材料阐述教师应如何

题目

林老师为了上好《两栖动物的生殖与发育》一课,精心制作了PPT,并准备了青蛙标本、三张挂图和视频材料。课前林老师将这些教具摆放、悬挂好后,马上吸引了许多学生围观。课上他先是播放了视频材料,接着他演示了青蛙标本,因标本过小,后面的同学伸长脖子也看不清;他不断翻着PPT,却没有适时作出讲解。下课铃响了,准备好的PPT还没翻完。课后学生们反映说:“我们忙着看这看那。老师讲什么没听清,而且有的PPT白色背景上浅色的字很模糊。”

(1)林老师在教学过程中运用直观手段存在哪些问题?(6分)

(2)联系材料阐述教师应如何提高知识直观的效果。(9分)

(1)林老师在教学过程中运用直观手段存在哪些问题?(6分)

(2)联系材料阐述教师应如何提高知识直观的效果。(9分)

相似考题

更多“林老师为了上好《两栖动物的生殖与发育》一课,精心制作了PPT,并准备了青蛙标本、三张挂图和视频材料。课前林老师将这些教具摆放、悬挂好后,马上吸引了许多学生围观。课上他先是播放了视频材料,接着他演示了青蛙标本,因标本过小,后面的同学伸长脖子也看不清;他不断翻着PPT,却没有适时作出讲解。下课铃响了,准备好的PPT还没翻完。课后学生们反映说:“我们忙着看这看那。老师讲什么没听清,而且有的PPT白色背”相关问题

-

第1题:

材料:

林老师为了上好《两栖动物的生殖与发育》一课,精心制作了PPT,并准备了青蛙标本、三张挂图和视频材料。课前林老师将这些教具摆放、悬挂好后,马上吸引了许多学生围观。课上他先是播放了视频材料,接着他演示了青蛙标本。因为标本过小,后面的同学伸长脖子也看不清;然后他不断翻着PPT,却没有适时做出讲解。下课铃响了,准备好的PPT还没翻完。课后学生们反映说:“我们忙着看这看那,老师讲什么没听清,而且有的PPT白色背景上浅色的字很模糊。”

问题:

(1)林老师在教学过程中运用直观手段存在哪些问题?

(2)联系材料阐述教师应如何提高知识直观的效果。答案:解析:【知识点】知识学习中直观手段的运用

(1)林老师的直观教学手段存在如下问题:

①直观教具的选用不恰当

首先是教具的呈现时间不当.林老师在上课之前将教具摆好后。就引起了学生的围观,容易在课堂上引起学生分心;其次.直观教具用的时间太长.整堂课都在翻PPT,没有从教学的需要来加以选用。

②直观教具的设置缺乏科学性

首先是标本太小,导致学生无法看清,直观效果难以显现;其次,PPT上的字体颜色与背颜色没有遵循差异律.不能将对象与背景进行有效的区分,致使学生看不清。

③直视手段的运用缺乏与教师的讲解密切配合

林老师上课的时候不断地翻着PPT,但是却没有配合讲解。使学生只看了热闹,没有学会新知识。

(2)在教学中,提高知识直观的效果,要从以下几方面做起:

①根据教学任务、教学内容以及学生的年龄特点恰当地选择直观手段;

②直观只是手段,而不是目的,一般在学生对教学内容比较生疏时,在理解遇到困难的时候才需要教师运用直观:

③直视手段的运用必须与教师的讲解密切配合。教师要重视运用语言直观,善于运用生动形象的语言。帮助学生掌握知识。并结合学生在课堂上反应的问题及时调整直观与讲解的比例:

④要在直观的基础上帮助学生提高认识。 -

第2题:

案例:

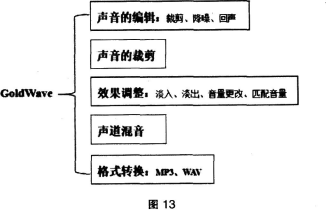

《声音素材的编辑与合成》一课的主要内容是GoldWave软件的基本应用。邹老师请同学们课前自己录制了爱国诗朗诵《我爱这土地》音频。课上,通过讲解、练习巩固,同学们掌握了基本操作技能。随后,邹老师布置了“为《我爱这土地》配乐”的学习任务,请同学们完成自己的配乐作品。

任务要求:

①将你录制的诗朗诵音频进行裁剪、降噪、回声等处理;

②选取一段配乐,并根据你录制的《我爱这土地》音频时长进行裁剪;

③将裁剪好的配乐进行音量效果调整,主要包括淡入、淡出、音量更改、匹配音量等操作;

④将配乐与诗朗诵进行声道混音;

⑤以MP3或WAV文件格式进行保存。

完成任务后,同学们将自己的作品进行展示,并在邹老师的指导下进行了评价。

作品评价环节结束后,进入课堂小结,邹老师提问:“同学们,你们还记得我们今天学了什么吗谁来说一说”

同学们纷纷举手回答,通过互相提示、补充,大家回顾了本节课的主要内容。接着,邹老师用PPT呈现结构图如图13.请同学们自行对照。

然后,邹老师展示了一段获得大家一致好评的作品和同学们一起欣赏,结束了教学。

问题:

(1)邹老师用了哪些方法完成了课堂小结这些方法对学生的学习起到什么作用

(2)请分析邹老师布置的学习任务的意图。答案:解析:(1)邹老师采用了师问生答的方式完成了课堂小结。 这样的方法对学生的作用:

①对课堂教学进行归纳梳理,给学生一个整体印象。

②能促进学生掌握知识,总结规律。

③是学生对新知识的一次很重要的记忆。

④为学生进一步学习架设桥梁,埋下伏笔。

⑤帮助学生复习、巩固。

(2)这位老师设计的学习任务是封闭型任务,是每个学生都应自主完成的任务,它包含的主要是一些学生没有学过的新知识,新旧知识有一定的联系,要求每位学生都能掌握。这类任务规定了一个比较明确的学习目标、任务主题、任务要求和相关的资源,一般教师需要针对任务包含的重点问题引导学生做出比较清楚的分析,以明确重点,少走弯路,同时也要求学生在确定的任务主题内做出自己的特色发挥。多采用个体学习的组织形式,有时也可以采用松散的任务分组。学生在完成封闭型任务后能获得解决其他任务所需的基本的或关键性的知识和技能。 -

第3题:

案例

音乐课上,老师先用课件展示了异彩纷呈的彝族风情,然后组织学生演唱彝族民歌《何西里西》,歌曲简单易学,学生很快就学会了。接着,老师将学生分成6组,为每组准备了制作彝族姑娘和小伙佩饰所需的珠子、铅丝、羽毛、塑料薄膜、胶水、剪刀等材料工具。学生们高兴地动手制作起来,老师在各组间穿梭指导。大约二十分钟后,学生们完成了作品,此时下课铃响了。

问题:依据《义务教育音乐课程标准(2011年版)》基本理念,分析老师教学中的问题,并针对问题提出改进建议。答案:解析:该案例是一个问题案例。 优点:教师在教学的过程中,用独特的彝族风情引入课堂,为学生营造情境,并带领学生演唱歌曲,体现了“以音乐审美为核心,以兴趣爱好为动力”的课程理念。

缺点:在小组活动中,音乐课堂要注重音乐实践活动,强调突出音乐课堂特点。且音乐是听觉艺术,学生主要通过听觉活动感受与体验音乐。教师应组织、引导学生多参与“唱…‘跳…‘演”活动,从而鼓励学生进行音乐创造,而案例中的教师运用大量的时间请学生进行手工制作,脱离了音乐本身,违背了新课标中“强调音乐实践,鼓励音乐创造”的理念。

改进意见:教师应将创造的时间缩短,将课堂重点转移到对歌曲《阿西里西》的学习上,融入更多的音乐元素,使音乐课堂丰富起来。比如:请学生介绍彝族音乐风情,学生随音乐表现歌曲,说说彝族民族服饰特点,播放歌曲《阿西里西》组织学生跟随音乐跳彝族风情舞蹈等。同时,也要注重音乐实践,以学生为课堂的主体,重在学生去演唱、体会、表现音乐,达到实践要求。 -

第4题:

材料:

林老师为了上好《自然与科学》一课,精心制作了PPT,并准备了植物标本、三张挂图和视频材料。课前林老师将这些教具摆放、悬挂好后,马上吸引了许多学生围观。课上他先是播放了视频材料,接着他演示了植物标本,因为标本过小,后面的同学伸长脖子也看不清:然后他不断翻着PPT,却没有适时做出讲解。下课铃响了,准备好的PPT还没翻完。课后学生们反映说:“我们忙着看这看那,老师讲什么没听清,而且有的PPT白色背景上浅色的字很模糊。”

问题:

(1)材料中的林老师在教学过程中存在哪些问题?

(2)谈谈在教学过程中教师如何提高知识直观的效果。答案:解析:【知识点】直观教学

(1)林老师的直观教学手段存在如下问题:

第一,直观教具的选用不恰当。首先是教具的呈现时间不当。林老师在上课之前将教具摆好后,就引起了学生的围观,容易在课堂上引起学生分心;其次,直观教具用的时间太长,整堂课都在翻PPT,没有从教学的需要来加以选用。

第二。直观教具的设置缺乏科学性。首先是标本太小.导致学生无法看清,直观效果难以显现;其次,PPT上的字体颜色与背景颜色没有遵循差异律,不能将对象与背景进行有效的区分,学生看不清。

第三,直观手段的运用缺乏与教师的讲解密切配合。林老师上课的时候不断地翻着PPT,但是却没有配合讲解,使学生只看了热闹,没有学会新知识。

(2)在教学中,提高知识直观的效果,要从以下几方面做起:

第一,根据教学任务、教学内容以及学生的年龄特点恰当地选择直观手段。

第二,直观只是手段,而不是目的,一般在学生对教学内容比较生疏时,在理解遇到困难的时候才需要教师运用直观。

第三,直视手段的运用必须与教师的讲解密切配合。教师要重视运用语言直观,善于运用生动形象的语言.帮助学生掌握知识。并结合学生在课堂上反应的问题及时调整直观与讲解的比例。

第四,要在直观的基础上帮助学生提高认识。 -

第5题:

阅读下列材料,并回答问题。

林老师为了上好《两栖动物的生殖与发育》一课,精心制作了PPT,并准备了青蛙标本、三张挂图和视频材料。课前林老师将这些教具摆放、悬挂好后,马上吸引了许多学生围观。课上他先是播放了视频材料,接着他演示了青蛙标本,因标本过小,后面的同学伸长脖子也看不清;他不断翻着PPT,却没有适时作出讲解。下课铃响了,准备好的PPT还没翻完。课后学生们反映说:“我们忙着看这看那,老师讲什么没听清,而且有的PPT白色背景上浅色的字很模糊。”

(1)林老师在教学过程中运用直观手段存在哪些问题(6分)

(2)联系材料阐述教师应如何提高知识的直观效果。(9分)答案:解析:(1)①教具过多:标本、挂图三张和视频材料;②教具过早呈现:课前就全部摆放、悬挂教具,吸引学生围观;③教具选用未考虑强度律:标本过小,后面的学生看不清;④PPT设计未考虑差异律:PPT白色背景上浅色的字很模糊;⑤词和形象的配合不当:不断地对PPT翻页,没有适时作出讲解;⑥未让学生充分参与直观过程:学生忙着看这看那,老师讲什么都没听清。(每个要点1分,答对4个要点给6分)(2)①要灵活选用实物直观和模像直观。要了解各种直观的优缺点,灵活选用。案例中林老师未合理选用标本,青蛙标本过小,可以不用。教具要适时呈现,避免为了直观而直观。(2分)②要加强词和形象的配合。要在提供视频等直观之前为学生提供明确的观察目标,适时结合语言加以表述。(2分)③要运用感知规律,突出直观对象的特点。教学实际中可运用强度律、差异律、活动律和组合律突出直观教具的特点。案例中林老师的课件制作应该突出对象与背景的差异。(2分)④要让学生充分参与直观过程。教具大小应该有利于全体学生感知,改变教师演学生看的被动直观方式。(2分)⑤要培养学生的观察力。(1分) -

第6题:

要老师讲课的PPT、观察他课堂如何板书等,需要根据这些信息判断()

- A、他的PPT是否需要美化。

- B、教学推导是拍摄课堂黑板,还是用手写板录屏。

- C、有版权的图片、表格是否需要重绘。

- D、PPT的内容是否符合课程大纲。

- E、PPT的内容是否适合该老师授课。

- F、教学经费。

正确答案:A,B,C -

第7题:

林老师为了上好《自然与科学》一课,精心制作了PPT,并准备了植物标本、三张挂图和视频材料。课前林老师将这些教具摆放、悬挂好后,马上吸引了许多学生围观。课上他先是播放了视频材料,接着他演示了植物标本,因为标本过小,后面的同学伸长脖子也看不清:然后他不断翻着PPT,却没有适时做出讲解。下课铃响了,准备好的PPT还没翻完。课后学生们反映说:“我们忙着看这看那,老师讲什么没听清,而且有的PPT白色背景上浅色的字很模糊。”材料中的林老师在教学过程中存在哪些问题?

正确答案:林老师的直观教学手段存在如下问题:

第一,直观教具的选用不恰当。首先是教具的呈现时间不当。林老师在上课之前将教具摆好后,就引起了学生的围观,容易在课堂上引起学生分心;其次,直观教具用的时间太长,整堂课都在翻PPT,没有从教学的需要来加以选用。

第二。直观教具的设置缺乏科学性。首先是标本太小.导致学生无法看清,直观效果难以显现;其次,PPT上的字体颜色与背景颜色没有遵循差异律,不能将对象与背景进行有效的区分,学生看不清。

第三,直观手段的运用缺乏与教师的讲解密切配合。林老师上课的时候不断地翻着PPT,但是却没有配合讲解,使学生只看了热闹,没有学会新知识。 -

第8题:

单选题初中生物课上,李老师向学生讲述了昆虫的生理结构和特性,并展示了他制作的蝴蝶、蜻蜒标本,以加深学生对知识的理解。李老师在教学中运用的教学原则为( )。A直观性原则

B启发性原则

C量力性原则

D因材施教原则

正确答案: A解析: -

第9题:

问答题材料: 郑老师为了上好《认识常见岩石》一课,精心制作了PPT,并准备了几种岩石标本和三张挂图。课前郑老师将这些教具摆放、悬挂好后,马上吸引了许多学生围观。课上他展示了岩石标本,因标本过小,后面的同学伸长脖子也看不清。后来他打开PPT,因PPT页数过多,他不断翻着PPT,却没有适时地做出讲解,直到下课铃响也没有翻完。课后学生们反映说:“我们忙着看这看那,什么都没记住,而且有的PPT白色背景上浅色的字很模糊。” 问题: (1)郑老师在教学过程中运用直观手段存在哪些问题? (12分)(2)如果你是郑老师,试述你会如何提高知识直观的效果。(8分)正确答案:解析: -

第10题:

单选题数学课上,林老师让全班同学都用老师喜欢的一种方式解题,林老师的做法( )A忽视了学生学习的自主性

B尊重了学生发展的全面性

C忽视了学生发展的整体性

D尊重了学生学习的独立性

正确答案: C解析: -

第11题:

问答题林老师为了上好《自然与科学》一课,精心制作了PPT,并准备了植物标本、三张挂图和视频材料。课前林老师将这些教具摆放、悬挂好后,马上吸引了许多学生围观。课上他先是播放了视频材料,接着他演示了植物标本,因为标本过小,后面的同学伸长脖子也看不清:然后他不断翻着PPT,却没有适时做出讲解。下课铃响了,准备好的PPT还没翻完。课后学生们反映说:“我们忙着看这看那,老师讲什么没听清,而且有的PPT白色背景上浅色的字很模糊。”材料中的林老师在教学过程中存在哪些问题?正确答案: 林老师的直观教学手段存在如下问题:

第一,直观教具的选用不恰当。首先是教具的呈现时间不当。林老师在上课之前将教具摆好后,就引起了学生的围观,容易在课堂上引起学生分心;其次,直观教具用的时间太长,整堂课都在翻PPT,没有从教学的需要来加以选用。

第二。直观教具的设置缺乏科学性。首先是标本太小.导致学生无法看清,直观效果难以显现;其次,PPT上的字体颜色与背景颜色没有遵循差异律,不能将对象与背景进行有效的区分,学生看不清。

第三,直观手段的运用缺乏与教师的讲解密切配合。林老师上课的时候不断地翻着PPT,但是却没有配合讲解,使学生只看了热闹,没有学会新知识。解析: 暂无解析 -

第12题:

问答题材料:语文老师林老师讲《卧薪尝胆》这篇文章的时候,有个女生举手问:“老师,什么是苦胆?”林老师—时愣住了,是啊,什么是苦胆?现在的孩子们吃的都是加工过的肉食,哪里知道苦胆的味道啊!他备课的时候,查阅资料,上面没有苦胆的解释,他以为学生知道。接下来,林老师简单介绍了—下苦胆:“胆囊是人体的—个器官,它有排毒的功能,味道非常苦,所以俗称苦胆。”看着同学们迷茫的神情,他知道同学们没有明白。接着,他问:“同学们吃过哪些苦的食物?”这下,同学们知道了,争先举手说:“苦瓜、药……”林老师说:“是的,苦胆就是这样的苦,甚至比你们吃过的任何—种食物都苦,越王勾践就是每天这样来提醒自己……”这下,同学们总算明白勾践卧薪尝胆的意义了。问题:(1)林老师为什么无法回答学生的问题?(5分)(2)结合材料,分析教师应该具备哪些知识?(9分)正确答案:解析: -

第13题:

今天是“色彩技法”课。天气炎热,王老师穿着背心与拖鞋走进教室,尽管事先通知了学生准备学习的材料,但是仍有部分同学没有带颜料,王老师很生气,将四名没有带学具的学生请出教室,站在门口….

王老师的画画得很好,他让学生分成小组进行学习。

在讲述“对比色与相邻色的色彩构成”时,学生反映不会调色。王老师做了讲解,没有示范,但准备了范图……学生做作业时,班上的美术课代表画得很好,王老师辅导他的时间最多,其他同学也想画好,但不是形状画不好就是色彩调不好,希望王老师能多加指导。班上有个同学画得不好,王老师说他是“形盲”,没有指导他画;有的同学对美术课没有兴趣,在一旁悄悄说话或做数学作业,王老师没有看到……

快下课了,王老师让课代表将作业收好,表扬了画得好的同学。

根据以上案例素材,指出王老师在职业形象与教学方面所存在的问题,写出分析意见。答案:解析:第一、分析王老师在职业形象与教学方面所存在的问题。第二、提出对应的意见。 -

第14题:

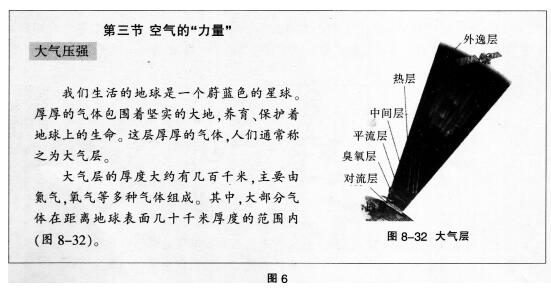

下面是某教师在初中物理“大气压强”一课的教学片段。

老师:同学们,上课了,上节课我们学习了液体压强,这节课,我们学习大气压强。

大家看PPT(图6)一起朗读。

(学生朗读PPT展示的内容)

老师:同学们,大家知道什么是大气压强了吧有谁能说说

(学生都低下了头,谁也没出声)

老师:我们来看一个实验(老师拿出一个装满水的玻璃杯,用硬纸片盖在杯口后迅速翻转)。

老师:纸片为什么不会掉下来

(学生七嘴八舌地说:纸片被水吸住了;纸片跟杯口黏在一起了;纸片湿了……)

老师:你们是怎么看书的纸片下方什么都没有了吗其实是大气压强将纸片托住了。请同学们举出在生活中其他利用大气压强的事例。

学生甲:吸盘。吸管喝饮料,拔火罐。

老师:还有吗

学生乙:纸放在手上往前推,掉不下来。

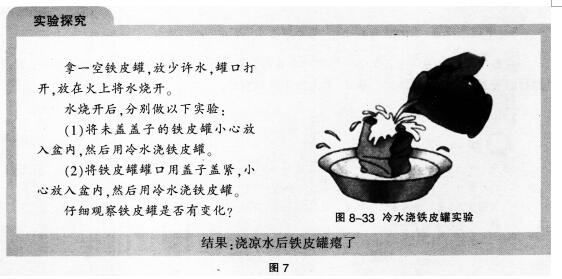

老师:同学们看PPT(图7),这是书上的实验,谁来解释一下

(学生没有出声)

老师:唉!铁皮罐是被罐外大气压压瘪的!知道吗

学生:(齐声地说)知道了!

老师:好!通过学习,我们已经知道了什么是大气压强,也知道大气压强在生活中的运用,

很好!剩下的时间大家再朗读几遍教材。

学生丙:老师,我还是不太懂。

老师:你先读几遍再说。

问题:

(1)简述大气压强产生的原因。

(2)对上述课堂实录中老师教学存在的问题进行评述。

(3)设计一个教学方案(形式不限,可以是教学思路、教学活动等),解释为什么铁皮罐被压瘪了。答案:解析:(1)大气压强产生的原因:地球周围包裹着厚厚的大气层,这些空气同样受重力的作用。同时空气又具有流动性,因此向各个方向都有压强。换句话说,由于地球对空气的吸引作用,空气压在地面上,就要靠地面或地面 的其他物体来支持它,这些支持着大气的物体和地面,就要受到大气压力的作用。单位面积上受到的大气压力,就是大气压强。

(2)①教师角色的把握:新课改要求教师应该由“传授者”转变为“组织者”、“引导者”和“合作者”,该教师不能转变自己的角色,过分依赖教材,也没有对学生进行有效的引导,这与新课标的要求是相悖的。

②教学内容的处理:该教师一味地让学生朗读教材,这种过分依赖教材的做法束缚了学生的思维。新课改后,教师要做的是用教材教而不是教教材。此外,教学内容的安排不具有科学性,在授课过程中也不注意物理思想、方法的合理渗透。

③教学方式的选择:该教师在很短时间内完成了教学任务,忽视了学生的主体地位,没有帮助学生进行有意义的学习,重结论轻过程。对于学生而言,这是一种纯灌输式的学习,不符合新课程的理念。

④学生的学习效果:在新课程下,学生学习效果的评价取决于教学目标的达成度。该教师未能达成教学目标,学生没有学会知识与技能,没有学会学习方法。该教师追求的教学效果非常狭隘,对教学任务的完成和教学效果的定义过于简单。

⑤教学提问:对于学生的提问,该教师不仅没有给出合理的解答,更没有给予学生应有的激励和引导。因此,该教师的做法不利于调动学生的学习积极性,降低了学生对物理的学习兴趣。

(3)教学片段如下:

师:请同学们观看多媒体展示的动画,也就是课本上的实验,同时思考铁皮罐会有怎样的变化

学生分组讨论后.派代表回答。

生:不盖盖子的时候不会发生变化,盖上盖子的铁皮罐可能会变瘪。

教师播放动画结果.引导学生思考原因。

师:要分析产生这两种情况的原因,首先要分清两者有什么不同。谁能说一下两者有什么不同

生:铁皮罐口打开。罐内外空气是相通的;铁皮罐口用盖子盖紧,罐内外空气不相通。

师:非常好,罐内外空气相通,用冷水浇铁皮罐,罐内外气体压强相同,所受压力也相同,所以不会发生变化。要分析罐子会不会有变化,就要分析它的受力情况,分析罐内外压强的情况。谁能分析一下盖盖子时铁皮罐的情况

生:水烧开时,罐内有大量的水蒸气,空气被水蒸气排出铁皮罐。盖上盖子之后,罐内外空气不相通,罐内水蒸气受冷凝结。罐内压强降低。

师:对,此时外界压强没有变,大于罐内压强。这样罐子就会被外界大气压“挤”瘪。大家理解了吗

学生:理解了。 -

第15题:

材料:

语文老师林老师讲《卧薪尝胆》这篇文章的时候,有个女生举手问:“老师,什么是苦胆”林老师一时愣住了,是啊,什么是苦胆现在的孩子们吃的都是加工过的肉食,哪里知道苦胆的味道啊!他备课的时候,查阅资料,上面没有苦胆的解释,他以为学生知道。

接下来,林老师简单介绍了一下苦胆:“胆囊是人体的一个器官,它有排毒的功能,味道非常苦,所以俗称苦胆。”看着同学们迷茫的神情,他知道同学们没有明白。接着他问:“同学们吃过哪些苦的食物”这下,同学们知道,争先举手说:“苦瓜、药……”林老师说:“是的,苦胆就是这样的苦,甚至比你们吃过的任何一种食物都苦,越王勾践就是每天这样来提醒自己……”这下,同学们总算明白了勾践卧薪尝胆的意义了。

问题:

(1)林老师为什么无法回答学生的问题

(2)结合材料,分析教师应该具备哪些知识答案:解析:(1)材料中林老师无法回答学生的问题主要是因为他不具备从事专业工作所需要的基本知识,还有就是他没有备好课,尤其是没有备好教材和学生。 (2)根据上述材料,作为专业人员,教师必须具备从事专业工作所需要的基本知识。因此,专业知识是教师专业发展中的一个重要内容,教师专业知识(合理的知识结构)主要包括本体性知识、条件性知识、实践性知识和一般文化知识。本体性知识,即特定学科及相关知识,是教学活动的基础;条件性知识,即认识教育对象、开展教育活动和研究所需的教育学科知识和技能,如教育原理、心理学、教学论、学习论、班级管理、现代教育技术等;实践性知识,即课堂情境知识,体现教师个人的教学技巧、教育智慧和教学风格,如导入、强化、发问、课堂管理、沟通与表达、结课等技巧。 -

第16题:

林老师为了上好《两栖动物生殖与发育》课,精心制作PPT,并准备标本、三张挂图和视频材料。课前林老师将这些教具摆放、挂好后,引起围观。课上他播放了视频,接着演示了青蛙标本,因标本过小,后面同学伸长脖子也看不清;不断翻着PPT,却没适时作出讲解。下课铃响了,准备好的PPT还没翻完,课后同学反映说“我们忙着看这看那的,老师说的都没有听清,而且有的PPT模糊不清”。

(1)林老师在教学过程中应用直观手段存在哪些问题

(2)联系该案例,阐述教师应如何提高知识的直观效果答案:解析:(1)首先没有明确上课目的、观察目标。教师把教具准备好,但没有利用好机会明确上课的目的、教具的作用,引起学生的学习兴趣。同时上课时一会看PPT,一会儿看标本,没有明确的观察目标,容易分散学生注意力。

其次,课前没有做好演示准备。标本的制作过小,不能满足全体学生的观看需求,PPT模糊不清。

再次,直观教学没有与讲解相结合。教学中缺乏师生互动,没有让学生积极参与进来,只是让学生自己单独地看,缺少教师的指导。

(2)直观是理解科学知识的起点,是学生由不知到知的开端,是知识获得的首要环节。提高知识直观的效果,需要做好以下几点:

①灵活选用实物直观和模象直观。实物直观是在接触实际事物时进行的,所以更有真实感,容易调动学生的学习积极性,但实物直观不容易凸显事物的本质要素。模象直观可以克服实物直观的局限,扩大直观的范围,提高直观的效果,但观察的结果可能会与实际事物有一定的差距。所以要灵活选用直观形式。

②加强词与形象的配合。在形象的直观过程中要提供明确的观察目标,提出合理的观察程序,观察的结果要用准确的词语加以表述。

③运用感知规律,突出直观对象的特点。要想有效地观察直观对象,必须运用感知规律,突出直观对象的特点。常用的感知规律有:强度律、差异律、活动律和组合律。

④培养学生的观察能力。知识直观的效果如何,主要取决于学生的观察能力,所以要想提高知识直观的效果,就要认真组织和培养学生的观察能力。

⑤让学生充分参与直观过程。知识的获得最终是要通过学生头脑的加工改造而成,因此在直观过程中,一定要激发学生的积极性,使其参与其中。 -

第17题:

讲授某课的过程中,王老师为了能高质量地实现本课的教学目标,使用了大量的媒体,其中使用恰当的是()

- A、该课上到快30分钟时(一节课45分钟),学生都感觉有点疲倦,王老师播放了与教学内容相关的视频片断

- B、王老师提问哪些句子表现了“我”的家境贫寒,在学生回答时直接把句子打在PPT上,供学生分享和阅读

- C、在讲解“母亲用龟裂手指数着”这句话的含义时,王老师用电脑打开龟裂手的图片让大家浏览

- D、为了节省时间,老师不亲自一笔一画书写生字,而是利用课前制作好的PPT课件将这些汉字直接呈现在屏幕上

正确答案:A,B,C -

第18题:

以下王老师使用教学媒体恰当的是:()

- A、在授课的时候,课堂中气氛比较死板,学生的学习积极性普遍不高时,王老师放映了“詹天佑”影片。

- B、给学生讲解当时环境恶劣时,王老师出示了几张当时的地形图片。

- C、课文讲解后,王老师展示了京张铁路的壮观美景图片。

- D、教师将课文输入到PPT中,让学生齐声朗读这段文字。

正确答案:A,B,C,D -

第19题:

林老师为了上好《自然与科学》一课,精心制作了PPT,并准备了植物标本、三张挂图和视频材料。课前林老师将这些教具摆放、悬挂好后,马上吸引了许多学生围观。课上他先是播放了视频材料,接着他演示了植物标本,因为标本过小,后面的同学伸长脖子也看不清:然后他不断翻着PPT,却没有适时做出讲解。下课铃响了,准备好的PPT还没翻完。课后学生们反映说:“我们忙着看这看那,老师讲什么没听清,而且有的PPT白色背景上浅色的字很模糊。”谈谈在教学过程中教师如何提高知识直观的效果。

正确答案:在教学中,提高知识直观的效果,要从以下几方面做起:

第一,根据教学任务、教学内容以及学生的年龄特点恰当地选择直观手段。

第二,直观只是手段,而不是目的,一般在学生对教学内容比较生疏时,在理解遇到困难的时候才需要教师运用直观。

第三,直视手段的运用必须与教师的讲解密切配合。教师要重视运用语言直观,善于运用生动形象的语言.帮助学生掌握知识。并结合学生在课堂上反应的问题及时调整直观与讲解的比例。

第四,要在直观的基础上帮助学生提高认识。 -

第20题:

问答题林老师为了上好《两栖动物的生殖与发育》一课,精心制作了PPT,并准备了青蛙标本、三张挂图和视频材料,课前林老师将这些教具摆放悬挂好后,马上受到了许多学生的围观。课上他先是播放了视频材料,接着演示了青蛙标本,因标本过小,后面的同学伸出脖子也看不到,他不断翻着PPT,却没有适时做出讲解。下课铃声响了,准备的PPT还没有翻完。课后学生们反映说:“我们忙着看这看那,老师讲什么都没听清,而且有的PPT背景上浅色字很模糊。”(1)林老师在教学过程中运用直观手段存在哪些问题?(6分)(2)联系材料,阐述教师应如何提高知识直观的效果。(9分)正确答案:解析: -

第21题:

问答题林老师为了上好《自然与科学》一课,精心制作了PPT,并准备了植物标本、三张挂图和视频材料。课前林老师将这些教具摆放、悬挂好后,马上吸引了许多学生围观。课上他先是播放了视频材料,接着他演示了植物标本,因为标本过小,后面的同学伸长脖子也看不清:然后他不断翻着PPT,却没有适时做出讲解。下课铃响了,准备好的PPT还没翻完。课后学生们反映说:“我们忙着看这看那,老师讲什么没听清,而且有的PPT白色背景上浅色的字很模糊。”谈谈在教学过程中教师如何提高知识直观的效果。正确答案: 在教学中,提高知识直观的效果,要从以下几方面做起:

第一,根据教学任务、教学内容以及学生的年龄特点恰当地选择直观手段。

第二,直观只是手段,而不是目的,一般在学生对教学内容比较生疏时,在理解遇到困难的时候才需要教师运用直观。

第三,直视手段的运用必须与教师的讲解密切配合。教师要重视运用语言直观,善于运用生动形象的语言.帮助学生掌握知识。并结合学生在课堂上反应的问题及时调整直观与讲解的比例。

第四,要在直观的基础上帮助学生提高认识。解析: 暂无解析 -

第22题:

问答题材料:林老师为了上好《蜜蜂》这节课,精心制作了PPT,并准备蜜蜂图片、蜜蜂采蜜过程图和视频材料。课前林老师将这些教具摆放、挂好后,引起围观。课上他先是播放了视频,接着展示了蜜蜂采蜜过程图,因图片过小,后面的同学伸长脖子也看不清;他不断翻着PPT,却没适时做出讲解。下课铃响了,准备好的PPT还没翻完,课后同学反映说“我们忙着看这看那的,老师说的都没有听清,而且有的PPT模糊不清”。问题:(1)林老师在教学过程中应用直观手段存在哪些问题?(8分)(2)联系材料阐述教师应如何提高知识直观的效果。(12分)正确答案:解析: -

第23题:

问答题材料:杜老师是城里人,大学毕业后通过特岗考试成为了一名乡村教师。为了上好第一节课,他课前认真备课、反复试讲,终于,他心情忐忑地走上了讲台。刚做完自我介绍,一名男生突然站起来说道:“老师,我们条件不好,学习基础又差,你会喜欢我们吗?”杜老师没有回答,而是微笑地看着他问:“你会不会嫌弃自己的家人?”男生马上回答:“当然不会,一家人怎么会嫌弃呢。”杜老师转向全班同学,郑重地说:“我既然成了同学们的老师,大家就成了一家人,我当然不会嫌弃你们了。同学们只看到了自己的不足,却没有看到自己的长处,我们农村孩子朴实、能吃苦,只要我们共同努力,都会成为优秀的学生。老师喜欢你们,看好你们!”这一开场很快抓住了孩子们的心。冬季的一天,大雪纷飞,杜老师发现班上有几个学生还穿着单鞋。下课后,他就把这几个学生叫到一起,询问了他们的鞋码。中午他顾不上吃饭,骑上自行车到镇上给这几个学生一人买了一双棉鞋。学生们都很感激他。问题:请结合材料,从教师职业道德的角度,评析杜老师的教育行为。(14分)正确答案:解析: