请阐述社会再生产四个环节之间的关系,并说明这一理论的现实意义。

题目

请阐述社会再生产四个环节之间的关系,并说明这一理论的现实意义。

相似考题

更多“请阐述社会再生产四个环节之间的关系,并说明这一理论的现实意义。”相关问题

-

第1题:

请阐述潜意识与意识之间的关系。答案:解析:潜意识和意识共同构成了弗洛伊德的冰山模型。潜意识和意识存在着一种既对立又联系的关系。对立是指潜意识和意识是冰山模型的两个不同的部分,有着截然不同的特点和清晰的分界线。潜意识是不能被察觉的,意识是能够被察觉的;潜意识占据了心理活动的大部分,而意识只占了一小部分。潜意识和意识又有着紧密的联系。人的每一个心理活动最初都是潜意识的,潜意识能否发展成意识,取决于它上升过程中是否遇到阻力。阻止的过程就是压抑,被压抑的内容就是潜意识的原型。潜意识中不被允许进入意识的部分也可以通过伪装进入意识;而曾经意识到的内容也可能因为不被意识所接纳而被压抑进潜意识。 -

第2题:

阐述马克思社会再生产两大部类理论的经济意义,讨论该分析方法与里昂惕夫“投入产出表”之间的关系。答案:解析:(1)马克思社会再生产两大部类理论。马克思社会再生产理论是从社会资本再生产的均衡模型出发,并应用于生产理论总量的分析和均衡分析的方法,揭示了要保证社会再生产能够顺利进行,社会生产两大部类之间必须保持适当的比例关系。社会总产品的实物形态是由生产资料和生活资料两大类构成,与此相对应,社会生产便分为两大部类:一类是制造生产资料部类,称作第一部类,用符号“I”表示;一类是制造生活资料部类,称作第二部类,用符号“Ⅱ”表示。从价值形态来看,社会总产品的价值可划分为不变资本(c)、可变资本(v)和剩余价值(m)三个组成部分。其中,c是旧价值的转移,代表在商品生产过程中消耗掉的预付不变成本;v和m是雇佣工人在商品生产过程中创造出来的新价值,v用来补偿生产中消耗掉的可变资本,m用于资本家的个人消费和资本积累。社会总产品的实物构成及社会生产分为两大部类,社会总产品的价值由c、v和m三部分组成,是马克思再生产理论中的两个基本原理,是考察社会资本再生产的理论前提。上述两大基本理论前提用公式来表述就是:工(c+v+ m)和Ⅱ(c+v+m)。这两个基本原理,为考察社会总产品的价值补偿和实物补偿奠定了坚实的理论基础。(2)马克思社会再生产两大部类理论的经济意义。马克思社会总资本再生产理论是马克思主义政治经济学的最重要组成部分之一,深刻揭示在社会化大生产条件下国民经济运行的基本规律,对当今时代经济的发展仍有着很强的指导意义。学习和理解马克思社会再生产理论,对于我国目前加强和改善宏观调控,促进社会市场经济平稳发展,实现充分就业,都具有极其重要的经济意义。①保持宏观经济总量的均衡。马克思的再生产理论告诉我们,在社会主义经济建设过程中,必须特别关注经济总量,关注总供给和总需求之间的平衡。在有效需求不足的情况下,必须同时考虑投资品的供给和需求,消费品的供给和需求二者之间的均衡。增加需求不仅仅在于总量上的盲目增加投资,因为这势必造成个别行业的投资过热,从而影响总量的均衡和结构均衡。②保持结构均衡。我国仍然处于转轨时期,结构问题是制约市场机制运行的直接因素。我国目前的产业结构特点是第二产业比重过大,产业结构不合理。主要体现在对投资品供给巨大和由此引起的消费品供给的联动扩大。即第一部类的生产资料供给大于第一部类和第=部类对生产资料的需求,由此造成第一部类内部失衡;而通过投资品供给巨大带动的资料的需求造成总供给和总需求的不平衡。这表明,生产资料的供给和需求要实现均衡,投资的结构要进行较大的调整。第二部类的结构失衡还表现在消费品结构失衡上。有资料表明,我国在传统工业消费品上生产能力是闲置的。而同时,一些高科技产品的生产部门却一直发展不快。消费品结构的失衡使得消费品供给出现严重的扭曲:一方面,传统产品如纺织品、普通家电等大量积压供给过剩;另一方面,一些高科技产品、多附加值产品如电子信息产品等发展迟缓,供给不足。由此看来,消费资料的供给和需求相等,必须深化改革,改善投资环境,优化投资结构,促进结构均衡和总量的均衡。③合理收入分配,扩大内需。由于低收入者消费能力不足而产生的过剩,解决的办法在于从需求管理转变为收入分配政策,提高低收入者的收入,从而提高其消费倾向和消费能力,拉动内需。我国内需不足在一定程度上是由贫富差距过大造成的。改革开放以来,我国经济增长的同时,贫富差距逐步拉大,基尼系数越过警戒线已是不争的事实。由于高收入者的消费倾向小于低收入者,当收入差距超过一定限度时,就会使总的消费水平降低。所以政府必须通过宏观调控政策进行收入的再分配,提高城市低收入者和农村居民收入,使他们潜在的消费意愿转化为现实的消费需求。扩大消费需求,投资需求也就得到放大,从而经济失衡也就得到调节。④加强宏观调控,政府要起领导指挥作用。由于市场机制自身存在缺陷,无法保证社会总资本再生产完全顺利进行,这就需要充分发挥国家的宏观调控作用,保持经济平稳较快发展。在合理分配资源以及调整产业结构方面都需要政府进行干预,统筹规划,仅仅依靠市场这方面还是不够全面。总之,马克思的社会再生产理论对中国社会主义市场经济的健康稳定发展具有重要的指导作用。(3)马克思社会再生产理论与里昂惕夫“投入产出表”之间的关系。投入产出表就是把一系列内部部门在一定时期内投入(购买)来源与产出(销售)去向排成一张纵横交叉的投入产出表格,根据此表建立数学模型,计算消耗系数,并据以进行经济分析和预测的方法。投入产出模型的核心特征是部门间联系,这与马克思再生产理论所强调的两大部类之间的补偿关系式相当一致,可从两点理解:①由马克思再生产图示出发,运用简单再生产的平衡关系,可将其图示改写为里昂惕夫表。马克思的在生产理论中,整个经济由生产生活资料的部门和生产消费资料的部门组成。各类部门社会总产品价值由转移的不变资本价值(c)、所创造的可变资本价值(v)和剩余价值(m)构成,第1部类的社会总产品、第Ⅱ部类的社会总产品、整个社会总产品和简单再生产条件及扩大再生产条件均构成的平衡关系,即两大部类构成的投入产出表。事实上,里昂惕夫的投入产出分析实际上可以直接地从马克思的再生产理论中引申出来。②投入产出表式与马克思再生产图式的区别是对经济范畴的解释不同。马克思再生产理论的目的是揭示资本主义生产的基本矛盾和资本主义经济危机发生的必然性。他对工资、利润、国民收入本质的解释都是以此为出发点。投入产出经济学所依据的经济学基础也有西方经济理论,他对利润、工资和国民收入等经济范畴的定义都以此为出发点。 -

第3题:

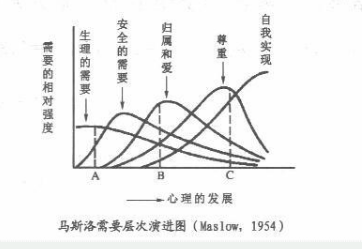

阐述马斯洛的需要层次理论,并就下图马斯洛需要层次演进图(图中A、B、C表示不同的心理发展时期),说明几种需要之间的关系。 答案:解析:(1)马斯洛需要层次理论:①个体的需要具有层次性。个体的需要由低级到高级分别是生理需要、安全需要、归属与爱的需要、尊重的需要和自我实现的需要。②生理需要是个体维持生存的需要;安全需要是个体对组织、秩序、安全感和可预见性的需要;归属与爱的需要是个体渴望与人建立一种良好关系,并在其群体和家庭中拥有地位的需要;尊重的需要是个体基于自我评价产生的自重、自爱和期望受到他人、群体和社会认可等需要;自我实现的需要是个体各种潜能得到充分发挥的需要。③人的需要是与生俱来的。 (2)马斯洛需要层次演进的关系:①人类的需要是相互联系,彼此影响的;只有在低级需要基本得到满足之后,较高层次的需要才会产生。但这种满足是相对满足。②人在某一特定的时间和条件下往往有多种需要,但有一种需要占优势,它决定着人们的行为。③一种需要获得满足后,它的作用就逐渐减弱;另一种需要就上升为优势需要,成为人们行为的新的动力。④新的需要的产生经历了一个从无到有、从弱到强、逐步演进的波浪式前进的过程。⑤前四种需要得到满足后,对其需求的强度逐渐减弱,而自我实现需要的强度则一直上升。因此马斯浴将前四种需要概括为缺失需要,将自我实现需要概括为成长需要。

答案:解析:(1)马斯洛需要层次理论:①个体的需要具有层次性。个体的需要由低级到高级分别是生理需要、安全需要、归属与爱的需要、尊重的需要和自我实现的需要。②生理需要是个体维持生存的需要;安全需要是个体对组织、秩序、安全感和可预见性的需要;归属与爱的需要是个体渴望与人建立一种良好关系,并在其群体和家庭中拥有地位的需要;尊重的需要是个体基于自我评价产生的自重、自爱和期望受到他人、群体和社会认可等需要;自我实现的需要是个体各种潜能得到充分发挥的需要。③人的需要是与生俱来的。 (2)马斯洛需要层次演进的关系:①人类的需要是相互联系,彼此影响的;只有在低级需要基本得到满足之后,较高层次的需要才会产生。但这种满足是相对满足。②人在某一特定的时间和条件下往往有多种需要,但有一种需要占优势,它决定着人们的行为。③一种需要获得满足后,它的作用就逐渐减弱;另一种需要就上升为优势需要,成为人们行为的新的动力。④新的需要的产生经历了一个从无到有、从弱到强、逐步演进的波浪式前进的过程。⑤前四种需要得到满足后,对其需求的强度逐渐减弱,而自我实现需要的强度则一直上升。因此马斯浴将前四种需要概括为缺失需要,将自我实现需要概括为成长需要。 -

第4题:

请简要阐述教育与生产力之间的关系。答案:解析:教育与生产力是一种相互作用的关系: 首先,教育的发展是受生产力发展水平所制约的。

(1)生产力发展制约着教育发展的规模和速度。

(2)生产力发展制约着教育目的(人才的培养规格)。

(3)生产力发展制约着课程设置和教学内容的改革。

(4)生产力发展促进教学方法、教学手段和教学组织形式的改进。

另外,教育的发展又会反过来推动生产力的发展,也就是教育的经济功能。

(1)教育是劳动力再生产的重要手段之一,把可能的劳动力变为现实的劳动力,提高劳动者素质,从而促进生产的发展。

(2)教育是科学知识再生产的重要手段,把科学知识转化为生产力。

(3)教育是生产新的科学技术、发展科学的重要手段。 -

第5题:

请简要阐述包和包图之间的关系。

正确答案:包是包图中最重要的概念,是最重要的组成部分。包图是由包和包之间的联系构成的,没有包就没有包图。 -

第6题:

在社会再生产的四个环节中,起决定作用的一个环节是()

- A、生产过程

- B、分配过程

- C、交换过程

- D、消费过程

正确答案:A -

第7题:

社会再生产包括四个环节,从本质上讲,网络购物属于环节()

- A、生产

- B、消费

- C、分配

- D、交换

正确答案:D -

第8题:

产业关联理论中投入产出分析法的直接理论基础是()

- A、社会生产目的理论

- B、两部类再生产理论

- C、垄断与竞争理论

- D、社会再生产和关系的理论

正确答案:B -

第9题:

问答题简要说明从社会再生产过程的不同环节来划分的指标分类。正确答案:解析: -

第10题:

问答题试述物质资料再生产过程四个环节的关系。正确答案: 1)四个环节:生产、分配、交换和消费。

2)关系:生产决定分配、交换和消费。消费是最终目的。交换和分配是中间环节。

3)交换、分配和消费反作用于生产。

4)生产的方式和性质决定交换分配和消费的方式和性质;生产的水平决定交换、分配和消费的水平。解析: 暂无解析 -

第11题:

问答题请简要阐述教育与生产力之间的关系。正确答案: 教育与生产力是一种相互作用的关系:首先,教育的发展是受生产力发展水平所制约的。(1)生产力发展制约着教育发展的规模和速度。(2)生产力发展制约着教育目的(人才的培养规格)。(3)生产力发展制约着课程设置和教学内容的改革。(4)生产力发展促进教学方法、教学手段和教学组织形式的改进。另外,教育的发展又会反过来推动生产力的发展,也就是教育的经济功能。(1)教育是劳动力再生产的重要手段之一,把可能的劳动力变为现实的劳动力,提高劳动者素质,从而促进生产的发展。(2)教育是科学知识再生产的重要手段,把科学知识转化为生产力。(3)教育是生产新的科学技术、发展科学的重要手段。解析: 暂无解析 -

第12题:

单选题社会再生产包括四个环节,从本质上讲,网络购物属于环节()A生产

B消费

C分配

D交换

正确答案: A解析: 暂无解析 -

第13题:

社会生产过程的四个环节指什么?它们之间的关系是什么?答案:解析:(1)社会必要劳动时间的第一种含义。 社会必要劳动时间是在现有的正常的生产条件下,在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制 造某种使用价值所需要的劳动时间。上述社会必要劳动时间的含义,包含了以下几点内容: ①社会正常的生产条件是指一定时期某一生产部门大多数生产者普遍使用的生产条件,其中最 主要的是劳动工具。 ②正常的生产条件不是过去的,也不是将来的,而是现有的正常的生产条件。 ③在现有正常生产条件下,由于劳动者的劳动熟练程度和劳动强度存在区别,同种商品生产所需 要的时间也会不同。 ④在商品经济条件下,生产是一个不断扩大规模的再生产过程。 (2)社会必要劳动时间的第二种含义。 社会必要劳动时间还有另一种含义,即在生产不同商品的生产者之间形成的社会必要劳动时间, 它涉及的是社会总劳动时间在各种商品上的分配,其作用的是不同商品的使用价值量被社会接 受的程度。这是指社会总劳动中按一定比例用来生产社会需要的某种商品所耗费的劳动时间。 不同商品的供求状况会直接影响决定社会必要劳动时间的生产条件,如果供给超过需求过大时, 优等生产条件就会成为平均生产条件,引起商品价值下降,结果平均生产条件将向上移动;反之, 如果需求超过供给过大时,劣等生产条件就会成为平均生产条件,引起商品价值上升,结果平均 生产条件将向下移动。供求关系对价值的影响是通过生产条件的变化实现的,因此,决定价值的 仍是社会必要劳动时间。 (3)两种含义的相互关系。 ①社会必要劳动时间的两种含义具有相关性:共同决定商品的价值。如果说第一种含义是价值 决定的基础,那么,第二种含义则是价值的实现。 ②两种含义在分析角度上又各有区别:第一种含义是从社会生产条件的角度来说明社会必要劳 动时间的,第二种含义则是从社会需要的角度来说明社会必要劳动时间的;第一种含义所决定的 是单位商品的价值,第二种含义所决定的则是部门总商品的价值;第一种含义涉及劳动消耗,第 二种含义则涉及社会规模的使用价值。实际上,社会必要劳动时间便成为经济调节的目标,由于 社会总劳动时间是有限的,因此,经济调节的目标就是社会总劳动时间按社会必要劳动时间配置 到各个部门。 ①公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度决定了必须坚持按劳分配为主体、多 种分配方式并存的分配制度。分配方式是由生产方式决定的。社会主义初级阶段实行的公有制 为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,决定了社会主义初级阶段的分配制度必然是 按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。 ②社会主义市场经济的发展,要求实行按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。在商品 生产过程中,活劳动创造价值,因此要求实行按劳分配为主体;在社会主义市场经济条件下,需要 发展劳动、资本、技术、信息等要素市场,以发挥市场对资源配置的决定性作用。这就需要允许各 种要素参与收入分配,把按劳分配与按生产要素分配结合起来。 ③社会主义初级阶段实行按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度,归根到底是由生产力 的发展状况决定的。社会主义初级阶段生产力发展的不平衡、多层次和不够高的状况是分配方 式呈现多样性的最深层次的原因。 实行按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度,适应社会主义初级阶段的生产力发展水 平,有利于调动社会广大成员的积极性,把分散的人力、物力、财力和技术动员起来进行现代化建 设,实现社会资源的充分利用和合理配置。 (2)按劳分配与按生产要素分配相结合的收入分配制度的内容。 ①按劳分配的基本要求是有劳动能力的社会成员,都必须参加社会劳动,在全社会范围内,社会 在对社会总产品做了各项必要的扣除之后,以劳动者提供的劳动(包括劳动数量和质量)为唯一 的尺度分配个人消费品,实行按等量劳动领取等量报酬和多劳多得、少劳少得、不劳动者不得食 的原则进行分配。 ②按生产要素分配是与按劳分配不同的一种分配方式。它的基本要求是:按照投入的生产要素 的多少而分配社会财富。一般地说,投入资本得到利润,投入土地得到地租,投入劳动得到工资, 投入资金得到利息。(l)社会生产过程是由生产、分配、交换、消费四个环节组成的有机整体。生产是起 点,消费是终点。分配和交换是连接生产与消费的中间环节。生产、分配、交换、消费互相制约、 互相依赖,构成生产总过程的矛盾运动。 (2)生产、分配、交换、消费的相互关系。 ①生产与消费。 a.生产决定消费。 第一,生产为消费提供对象。如果没有生产创造出来的各种物质资料,就不会有人们的各种消费 活动。物质资料的数量和种类决定了消费的水平和结构。 第二,生产决定了消费的方式。生产出什么样的消费用具,就会形成什么样的消费方式。 第三,生产的性质决定了消费的性质。资本主义生产不同于社会主义生产,因而资本主义消费也 不同于社会主义消费。 b.消费反作用于生产。 首先,消费使生产得到最终实现。生产出来的产品,如果不进入消费,它就不是实现的产品。 其次,消费为生产提供目的和动力。如果没有消费,生产也就失去了意义,人们就不会去从事各 种生产活动。 ②生产与分配。 a.生产决定分配。 首先,被分配的产品只是生产的成果,因而生产的发展水平决定了可分配产品的数量。 其次,生产的社会性质决定了分配的社会形式,如资本主义生产就决定了有利于资本家阶级的分 配形式。 b,分配对生产也有反作用。 与生产相适应的分配制度,会推动生产的发展;反之,则会阻碍生产的发展。 ③生产与交换。 a.生产决定交换。 生产过程中,社会劳动分工的程度决定了交换的范围和规模。分工愈细,交换范围愈广,交换规 模愈大。 b.交换对生产也有反作用。 交换的发展又会推动社会劳动分工的发展。比如,商品交换的发展,就有利于促进自然经济向商 品经济的转化,有利于传统农业向现代化大农业的转化。 -

第14题:

请阐述社会学习理论的主要观点。答案:解析:人们通过观察他人的行为及行为的后果而间接产生学习,被称为观察学习,亦称社会学习。社会学习理论主要包括以下观点:

(1)观察学习的过程

社会学习理论认为成人榜样对儿童行为有明显影响,儿童可以通过观察成人榜样的行为而习得新行为。人类的大多数行为是通过观察而习得的。人们通过观察他人的行为,可获得榜样行为的符号性表征,并可以此引导观察者在今后做出与之相似的行为。这一过程受到注意、保持、动作再现和动机四个子过程的影响。注意过程调节着观察者对示范活动的探索和知觉;保持过程使得学习者把瞬间的经验转变为符号概念,形成示范活动的内部表征;动作再现过程是以内部表征为指导,把原有的行为成分组合成信念的反应模式;动机过程则决定哪一种经由观察习得的行为得以表现。

(2)观察学习的主要影响因素——榜样与示范

榜样的行为对学生的影响很大。一般而言,教师向学生传递社会道德规范主要有两条途径:言语教诲和身体力行。教育者仅仅对学生进行口头教育是难以奏效的,言行一致才能取得良好的教育效果。观察学习是通过观察榜样的示范行为而进行的,榜样的特点、示范的形式及榜样所示范行为的性质和后果都会影响到观察学习的效果。

示范行为的独特性、复杂性、流行性和功能性价值等也影响着观察学习的速度和水平。独特而简单的活动容易成为观察的对象。榜样行为愈流行,愈容易被模仿。相对于亲社会行为而言,人们较易模仿敌对的、攻击性的行为,榜样行为被奖励比被惩罚更能引起模仿的倾向。榜样行为的示范方式主要有五种,它们对于观察学习的效果具有不同的影响。

(3)观察学习的主要影响因素——强化

若在观察学习过程中没有强化,学习者也能从各种示范行为中获得有关信息,学会新的行为模式。强化则决定学习者是否把学会的行为表现出来,即强化对人的行为具有调节和控制作用。强化包括外部强化、替代强化和自我强化三种形式。 -

第15题:

推理一般包括合情推理与演绎推理。

(1)请分别阐述合情推理与演绎推理的含义;(6分)

(2)举例说明合情推理与演绎推理在解决数学问题中的作用(6分),并阐述两者之间的关系。(3分)答案:解析:本题主要考查合情推理与演绎推理的概念及关系。 -

第16题:

社会生产总过程的四个环节之间的关系是怎样的?

正确答案: 社会生产关系内部生产、分配、交换、消费之间的关系是一种相互联系、相互制约的关系。

首先,生产对分配、交换和消费起决定作用。表现在:(1)生产决定着分配,交换和消费的对象;(2)生产决定着分配、交换和消费的水平与结构;(3)生产决定着分配、交换、消费的具体方式;(4)生产的社会性质决定分配、交换、消费的社会性质。

其次,分配、交换和消费对生产起反作用。具体表现在:(1)适合生产力发展的分配方式,能够调动生产者的积极性,促进生产的发展;反之起阻碍作用。(2)交换的发展能促进生产的发展,反之、则阻碍生产的发展。(3)消费使生产出来的产品最终得到实现,消费为生产的发展创造出动力,反之则阻碍生产力的发展。 -

第17题:

在社会再生产过程的四个环节中,始终起决定作用的是()。

- A、生产

- B、分配

- C、交换

- D、消费

正确答案:A -

第18题:

确立教育具有社会经济价值的理论基础是()

- A、扩大再生产理论

- B、人力资本理论

- C、社会再生产理论

- D、劳动价值学说马克思、恩格斯的社会再生产理论,是马克思主义重要组成部分,是研究教育在社会再生产中的地位和功能,论述教育与社会物质生产关系,确立教育具有社会经济价值的理论基础。

正确答案:C -

第19题:

试述物质资料再生产过程四个环节的关系。

正确答案: 1)四个环节:生产、分配、交换和消费。

2)关系:生产决定分配、交换和消费。消费是最终目的。交换和分配是中间环节。

3)交换、分配和消费反作用于生产。

4)生产的方式和性质决定交换分配和消费的方式和性质;生产的水平决定交换、分配和消费的水平。 -

第20题:

单选题产业关联理论中投入产出分析法的直接理论基础是()A社会生产目的理论

B两部类再生产理论

C垄断与竞争理论

D社会再生产和关系的理论

正确答案: C解析: 马克思提出了以产品的最终用途不同作为分类标准的分类方法。第一部类是指生产各种生产资料的部门,其产品用于生产性消费;第二部类是指生产各种个人消费品的生产部门,其产品主要用于个人消费。这种产业分类法是产业结构理论的基本来源之一,是投入产出表的基础。 -

第21题:

问答题简述社会生产总过程的四个环节之间的关系。正确答案: 生产、分配、交换、消费是社会生产总过程内部的四个环节.它们之间存在着相互联系和相互制约的辩证关系。

在这个辩证关系中,生产居于首要地位,起着主导的决定的作用,一定的生产决定着一定的分配、交换和消费;而分配、交换和消费并不是单纯消极被动地由生产所决定,它们又积极影响和反作用于生产,促进或制约着生产的发展。解析: 暂无解析 -

第22题:

单选题社会再生产的四个环节中,表现为终点的是 ( )A生产

B消费

C分配

D交换

正确答案: A解析: -

第23题:

问答题社会生产总过程的四个环节之间的关系是怎样的?正确答案: 社会生产关系内部生产、分配、交换、消费之间的关系是一种相互联系、相互制约的关系。

首先,生产对分配、交换和消费起决定作用。表现在:(1)生产决定着分配,交换和消费的对象;(2)生产决定着分配、交换和消费的水平与结构;(3)生产决定着分配、交换、消费的具体方式;(4)生产的社会性质决定分配、交换、消费的社会性质。

其次,分配、交换和消费对生产起反作用。具体表现在:(1)适合生产力发展的分配方式,能够调动生产者的积极性,促进生产的发展;反之起阻碍作用。(2)交换的发展能促进生产的发展,反之、则阻碍生产的发展。(3)消费使生产出来的产品最终得到实现,消费为生产的发展创造出动力,反之则阻碍生产力的发展。解析: 暂无解析