阅读以下文字,完成6~10题。 过去,是生产决定需要。工厂生产千篇一律的中山装,老百姓就得人人穿中山装。然而,在市场经济时代,是需要决定生产。你再生产千篇一律的中山装,老百姓不买你的账,他们的意志通过市场表现出来,逼着你去开发新产品,实行“产品革新”。 当然,市场推动技术发展,并不意味着技术发展完全决定于市场。众所周知,技术革新包括“产品革新”与“工程革新”这两个侧面。显然,产品革新需要工程革新给予支持,工程革新也需要产品革新加以引导。 市场既然具有刺激产品革新的作用,当然也对工程革新具有间接的刺激作用。

题目

阅读以下文字,完成6~10题。 过去,是生产决定需要。工厂生产千篇一律的中山装,老百姓就得人人穿中山装。然而,在市场经济时代,是需要决定生产。你再生产千篇一律的中山装,老百姓不买你的账,他们的意志通过市场表现出来,逼着你去开发新产品,实行“产品革新”。 当然,市场推动技术发展,并不意味着技术发展完全决定于市场。众所周知,技术革新包括“产品革新”与“工程革新”这两个侧面。显然,产品革新需要工程革新给予支持,工程革新也需要产品革新加以引导。 市场既然具有刺激产品革新的作用,当然也对工程革新具有间接的刺激作用。特别是激烈的市场竞争,推动广大企业努力提高产品质量,降低成本,这些都要通过工程革新来实现。然而。对于一个企业来说,市场仅仅是刺激工程革新的“外因”,而直接导致工程革新的内因。则在于生产内在的矛盾。这种矛盾推动尚未发生革新的生产环节乃至整个生产技术体系出现“工程革新”。 由此可见,技术发展的动力主要来自两个方面——市场和生产。【①】对“产品革新”的推动作用更为直接、明显。 记得一位经济学家说过:“一个国家的竞争力在于生产,如果生产搞不好,无论采取什么经济政策都将无济于事。” 战后美日技术发展的比较,为说明以上道理提供了生动的例证。本来,从半导体到汽车到电视机,重大的产品革新都是由美国人实现的。然而,“后来居上”的日本人在上述所有产品的竞争中都把美国人打败了。日本人靠的是什么?最主要的就是靠重视生产,重视工程革新。日美竞争力的差距主要体现于两国生产的差距、工程革新的差距。 与日、美等资本主义市场经济国家相比,我国科技体制的一个独特之处是,我国的科技主力军在企业之外,而人家的科技主力军均分布于企业之中。虽然多年改革,我国科技主力与企业分离的状况并未得到根本改变。当然,技术市场的迅速发展,给科研单位与企业之间架起了“金桥”,大大加快了许多“产品革新”的成果向企业的转移。但是,在那些必须与生产紧密结合、必须通过在生产实践中摸爬滚打才能激发与实现的“工程革新”方面,企业究竟能够向远离生产的科研单位“买”到多少成果,究竟能否靠一个“买”字解决问题? 据报道,由于受“经商热”等的影响,在许多重要企业,本来就少得可怜的企业科技人员还在“外流”。生产在呼唤技术人才,而技术人才却在离开生产,这种现象不能不令人担忧。总而言之,【②】是企业发展的两个轮子,这两个轮子缺一不可,不保持平衡也不行。 第三自然段中“这些”指代的是( )。 A.激烈的市场竞争和产品革新 B.市场具有刺激产品革新的作用,也对工程革新具有间接的刺激作用 C.提高产品质量,降低成本 D.通过工程革新来实现的成本降低

相似考题

更多“阅读以下文字,完成6~10题。 过去,是生产决定需要。工厂生产千篇一律的中山装,老百姓就得人人穿中山 ”相关问题

-

第1题:

阅读以下文字,完成 106~110 题。

过去,是生产决定需要。工厂生产千篇一律的中山装,老百姓就得人人穿中山装。然而,在市场经济时代,是需要决定生产。你再生产千篇一律的中山装,老百姓不买你的账,他们的意志通过市场表现出来,逼着你去开发新产品,实行“产品革新”。

当然,市场推动技术发展,并不意味着技术发展完全决定于市场。众所周知,技术革新包括“产品革新”与“工程革新”这两个侧面。产品革新主要解决制造什么的问题,工程革新主要解决如何制造的问题。显然,产品革新需要工程革新给予支持,工程革新也需要产品革新加以引导。

市场既然具有刺激产品革新的作用,当然也对工程革新具有间接的刺激作用。特别是激烈的市场竞争,推动广大企业努力提高产品质量,降低成本,这些都要通过工程革新来实现。

然而,对于一个企业来说,市场仅是刺激工程革新的“外因”,而直接导致工程革新的内因,则在于生产内在的矛盾。这种矛盾推动尚未发生革新的生产环节乃至整个生产技术体系出现“工程革新”。

由此可见,技术发展的动力主要来自两个方面——市场和生产。[]对“产品革新”的推动作用更为直接、明显。

记得一位经济学家说过:“一个国家的竞争力在于生产,如果生产搞不好,无论采取什么经济政策都将无济于事。”

战后美日技术发展的比较,为说明以上道理提供了生动的例证。本来,从半导体到汽车到电视机,重大的产品革新都是由美国人实现的。然而,“后来居上”的日本人在上述所有产品的竞争中都把美国人打败了。日本人靠的是什么?最主要的就是靠重视生产,重视工程革新。日美竞争力的差距主要体现于两国生产的差距、工程革新的差距。

与日、美等资本主义市场经济国家相比,我国科技体制的一个独特之处是,我国的科技主力军在企业之外,而人家的科技主力军均分布于企业之中。虽然多年改革,我国科技主力与企业分离的状况并未得到根本改变。当然,技术市场的迅速发展,给科研单位与企业之间架起了“金桥”,大大加快了许多“产品革新”的成果向企业的转移。但是,在那些必须与生产紧密结合、必须通过在生产实践中摸爬滚打才能激发与实现的“工程革新”方面,企业究竟能够向远离生产的科研单位“买”到多少成果,中间能否靠一个“买”字解决问题?

据报道,由于受“经商热”等的影响,在许多重大企业,本来就少得可怜的企业科技人员还有“外流”。生产在呼唤技术人才,而技术人才却在离开生产,这种现象不能不令人担忧。总而言之,__________是企业发展的两个轮子,这两个轮子缺一不可,不保持平衡也不行。

第 106 题 第3自然段中“这些”指代的是( )。

A.激烈的市场竞争和产品革新

B.市场具有刺激产品革新的作用,也对工程革新具有间接的刺激作用

C.提高产品质量,降低成本

D.通过工程革新来实现的成本的降低

正确答案:C

代词指代的主体必然出现在代词的附近,根据文意可知“这些”指代的必然是“提高产品质量,降低成本”。 -

第2题:

甲和乙两家工厂各开一条产量为250件/天的生产线,完成相同数量的某种产品生产任务。完成部分生产任务后,供货商向乙工厂追加了相当于两家工厂当前已完成任务总量的订单。此时乙工厂增开一条产量为200件/天的生产线,生产10整天后与甲工厂同时完成任务。问供货商是在开始生产多少天后追加的订单?A.2

B.4

C.6

D.8答案:B解析:第一步,本题考查方程与不等式,采用方程法解题。第二步,设供应商是在开始生产t天后追加的订单,则追加的任务量为(250+250)×t=500t,增开的效率为200的生产线生产追加的订单,共用10天,则有500t=200×10,解得t=4(天)。因此,选择B选项。 -

第3题:

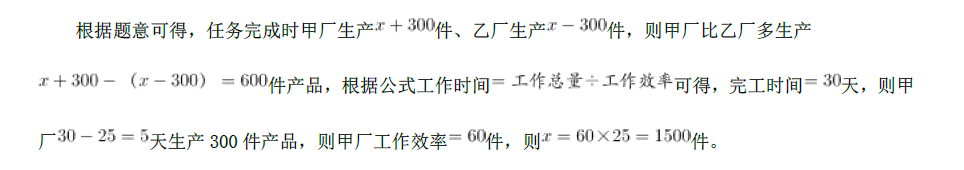

甲和乙两个工厂分别生产X 件某种产品,甲工厂每天比乙工厂多生产20 件。甲工厂25 天后正好完成自己的生产任务,随后立刻开始帮助乙工厂生产。所有生产任务完成时,甲工厂正好帮乙工厂生产300 件产品。问X 的值为:A.1000

B.1200

C.1300

D.1500答案:D解析:

-

第4题:

近代的中山装最初由日本传入后由孙中山改良,故称中山装。

正确答案:正确 -

第5题:

以下哪些属于正装?()

- A、西服

- B、中山装

- C、套裙

- D、夹克

正确答案:A,B,C -

第6题:

我国的涉外商务人员目前在公务场合的着装要求:男士最好身着藏蓝色、灰色的西装套装或中山装,内穿白色衬衫,脚穿深色袜子、黑色皮鞋。

正确答案:正确 -

第7题:

中山装的特征

正确答案: 就男子服装的变化来说,中山装的出现引人注目。中山装由孙中山创制,他基于日本的学生装而加以改革,改成单立领,前身门襟9个扣子,左右上下4个明袋,袋上面有“胖裥”(即袋褶向外露),后身有背带缝,中腰处有一腰带。这是最早的中山装。

后来根据《易经》和民国时期的有关制度而寓以涵意,如依据国之四维(礼、义、廉、耻)而确定前襟4个口袋;依据国民党区别于西方国家三权分立的五权分立(行政、立法、司法、考试、监察)而确定前襟5个扣子;又依据三民主义(民族、民权、民生)而确定袖口必须为3个扣子。在西装的基本式样上渗入中国的传统意识 -

第8题:

世纪50年代的三种最时髦的服装是()

- A、旗袍、中山装、列宁装

- B、旗袍、人民装、中山装

- C、中山装、列宁装、人民装

- D、人民装、列宁装、旗袍

正确答案:C -

第9题:

仿旧效果婚纱照服装的常见款式包括:新郎穿长袍、马褂、唐装、中山装、新娘穿旗袍、格格服。

正确答案:正确 -

第10题:

单选题世纪50年代的三种最时髦的服装是()A旗袍、中山装、列宁装

B旗袍、人民装、中山装

C中山装、列宁装、人民装

D人民装、列宁装、旗袍

正确答案: B解析: 暂无解析 -

第11题:

判断题我国的涉外商务人员目前在公务场合的着装要求:男士最好身着藏蓝色、灰色的两装套装或中山装,内穿白色衬衫,脚穿深色袜子、黑色皮鞋。A对

B错

正确答案: 对解析: 暂无解析 -

第12题:

单选题在隆重的商务谈判中,着装是一项重要的仪式,下列关于谈判着装的说法,正确的是( )。[2012年真题]A女性应穿旗袍

B女性不用穿西装套裙

C男性应穿西装或中山装

D老年男性可不打领带

正确答案: A解析:

在谈判中,服饰的穿着效果对谈判人员的精神风貌有较大影响,对服饰的一般要求是整洁大方,富有美感。在我国,还可以穿着中山装参加谈判,中山装显得更庄重。一般性的场合,穿着夹克衫也可以,这样会给人活泼之感。女性谈判者在正式、隆重的谈判场合,着装以西装、西装套裙为好,一般性场合,穿毛衣外套、两用衫也可以。当夏季天气炎热之时,男性一般穿长袖或短袖衬衫,配以长裤,也可在衬衫外加上单西装。在隆重场合,则应穿单西服打领带或者短袖衬衫打领带。女性穿长、短袖衬衫配裙子或裤子,连衣裙、西装、西装套裙较合适。 -

第13题:

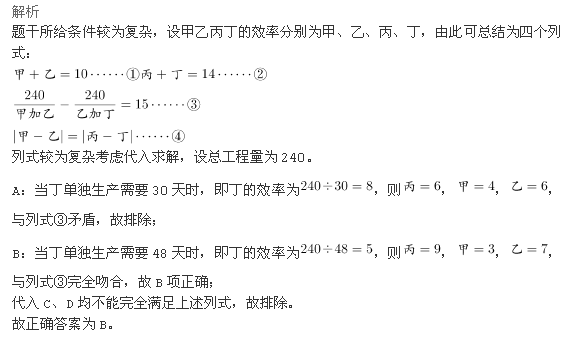

甲、乙、丙、丁四个工厂联合完成一批玩具的生产任务,如果四个工厂同事工作,需要10个工作日完成;如果交给甲、乙两个工厂,需要24个工作日完成;如果交给乙、丙两个工厂,所需时间比交给甲、乙两个工厂少用15个工作日。已知甲、乙两厂每天生产的件数差与丙、丁两厂每天生产的件数差相同,问如果单独交给丁工厂,需要多少个工作日完成:

A30

B48

C60

D80答案:B解析:

-

第14题:

甲、乙两工厂接到一批成衣订单,如一起生产,需要20天时间完成任务,如乙工厂单独生产,需要50天时间才能完成任务。已知甲工厂比乙工厂每天多生产100件成衣,则订单总量是多少件成衣?( )A. 8000

B. 10000

C. 12000

D. 15000答案:B解析:缺少的量为甲、乙两个工厂的生产效率和订单总量,设乙每天生产x件,则甲每天生产x+100,根据题意,(x+x+100)×20=50x,解得x=200,订单总量为200×50=10000,故本题答案为B选项。 -

第15题:

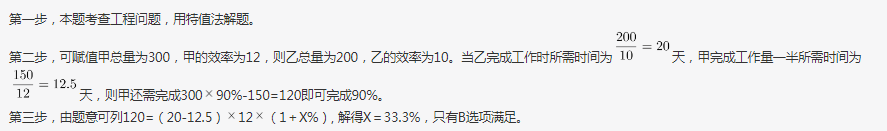

甲和乙两个工厂分别接到生产一批玩具的任务,其中甲工厂的任务量是乙工厂的1.5倍。甲工厂以乙工厂1.2倍的效率生产其任务量的50%后效率提升X%继续生产。在乙工厂完成生产任务时,甲工厂的任务完成了90%。问X的值在以下哪个范围内? 答案:B解析:

答案:B解析:

-

第16题:

中山装不属于汉服的原因是()

- A、孙中山有美国国籍。

- B、中山装是窄袖。

- C、中山装源自日本学生装,与汉服毫无关系关系。

- D、中山装上面有扣子。

正确答案:C -

第17题:

中山装

正确答案: 基于学生装而加以改革的国产形制,式样原为九钮,胖裥袋。后根据《周易》、周代礼仪等内容寓于涵义,如依据国之四维(礼义廉耻)而确定前襟四个口袋;依据国民党区别于西方国家三权分立的(行政、立法、司法、考试、监查)而确立的前襟五个口子;依据三民主义(民族、民权、民生)而确立的袖口必须为三个扣子等,在西装基本式样上参入中国传统意识。 -

第18题:

参加涉外宴会时,男士不应穿()

- A、西装

- B、唐装

- C、中山装

- D、茄克衫

正确答案:D -

第19题:

试述中山装的演变。

正确答案: 1、最早的中山装,领口成关闭的八字形,前门禁七粒扣,后背有中缝,衣服正面各有上下左右四个贴袋,胸前两个明袋还制成可以涨缩的“琴袋”式样,上袋盖做成倒山形笔架式。

2、1949年前后,中山装的革命象征意义突出。出席政府组织的会议或与工人谈判,一律换上中山装。

3、60年代初是中山装真正普及的年代,中山装款式上出现了两种,一种是传统式的单止口切线,另一种是青年式的双止口切线。

4、60年代中后期外国人称中山装为“毛服”。那时军便装的造型与中山装很接近,区别在于,中山装是明贴袋,而军便装是开袋;中山装造型方正,军便装则大幅收腰,以适应军装系武装带的特殊要求。

5、80年代中山装淡出男装舞台,随着人们对动乱年代的反思,以及海外各种思潮的冲击,人性化空间在这一时期得到了迅速发展。不论年龄、不分场合地千人一衣的着装方式自然而然地开始淘汰。特别是当时的国家领导人穿茄克公开亮相,茄克成了中山装在便服领域的取代者。这一时期,造成对中山装重大冲击的还有西服热。

6、90年代中山装似乎销声匿迹,在生活中淡出,却又演变成一种新的时尚在舞台上卷土重来。一批明星们身着中山装走上舞台,以现代人的审美观重新演绎独特的时尚。中山装开始了新的纪元。 -

第20题:

中山装与孙中山没有关系。

正确答案:错误 -

第21题:

某公司在不同地区有两个A、B两家工厂生产同—种产品,A工厂固定的成本为$20,000,000,自动化程度较高,生产一单位产品需耗用变动成本$6;B工厂固定的成本为10,000,000,为劳动密集型企业,生产一单位产品需耗用变动成本$7。该企业产品的销售价格为$10,如果该公司现在接到一个生产10,000个产品的新订单,A、B两厂的产能均有剩余,应选择以下哪项方案()

- A、应该选择A工厂进行生产,可以获得$30,000利润;

- B、应该选择B工厂进行生产,可以获得$40,000利润;

- C、应该选择A工厂进行生产,可以比B工厂多获得$10,000利润;

- D、应该选择B工厂进行生产,可以比A工厂多获得$10,000利润;

正确答案:C -

第22题:

判断题仿旧效果婚纱照服装的常见款式包括:新郎穿长袍、马褂、唐装、中山装、新娘穿旗袍、格格服。A对

B错

正确答案: 错解析: 暂无解析 -

第23题:

单选题中山装不属于汉服的原因是()A孙中山有美国国籍。

B中山装是窄袖。

C中山装源自日本学生装,与汉服毫无关系关系。

D中山装上面有扣子。

正确答案: C解析: 暂无解析