写一个短自传介绍自己,请分别用:(1)诗人(2)散文(3)记者的角度

题目

写一个短自传介绍自己,请分别用:

(1)诗人

(2)散文

(3)记者的角度

相似考题

参考答案和解析

更多“写一个短自传介绍自己,请分别用:(1)诗人(2)散文(3)记者的角度”相关问题

-

第1题:

为什么这样写?请读节选部分第①段后回答。(4分)

(1)“但她从来不在别人面前骂我一句,打我一下。”作者为什么用一个转折连词“但”来强调这一句?(2分)

(2)请品味加点词“只” “等” “才” “等”“先……然后” “无论……总”的作用。 (2分)

正确答案:

(1)转折连词“但”强调了后文叙述的母亲总是无一例外地对“我”严厉管教;这管教既有她向己的方法,又维护了“我”的自尊。〈2分)

(2)加点词连缀起来的语句,强调说明了母亲处罚孩子的惟一目的,就是对孩子有所惩戒,叫孩子有所反省,而不是借此出气,叫别人听的。(2分) -

第2题:

请根据给定资料6,以将“常回家看看”入法引发的社会热议为主题,自选角度,写一篇文章。(50分)

要求:(1)中心明确,内容充实,仅限参考给定资料;

(2)语言通顺,条理清楚,结构完整;

(3)不少于1000字。

正确答案:参考范文

从将“常回家看看”入法说开去

日前,新修订的《老年人权益保障法》草案增加了“精神慰藉”等方面的内容,并将子女“常回家看看”写进了修改草案。此消息一传出,举国哗然,在很多人看来,将“常回家看看”写入法律可谓咄咄怪事。且不论公权力干预公民私人空间是否合理,单就做人的基本伦理而言,回家看望父母也是人之常情,所谓“清官难断家务事”,将父母子女之间的亲情靠一部法律来维系,使得伦理道德法律化,似乎显得多余而又尴尬。

那么为什么会出现这种情况呢?揣测立法者的意图,我们不难发现其良苦用心。随着社会经济的不断发展,我国老龄化现象日渐突出,据不完全统计,我国已有1. 67亿老年人,而在这些老年人中有一半与子女分居而住,使得这些“空巢老人”不仅日常生活困难重重,精神生活更是孤苦寂寥。多年前,一曲《常回家看看》风靡大江南北“常回家看看……哪怕帮妈妈刷刷筷子洗洗碗……哪怕给爸爸捶捶后背揉揉肩”,这是传统孝道的朴素表达,更是众多“空巢老人”的最大期盼。将“常回家看看”写进法律,不仅是对传统孝道和当代法治精神的有力彰显,更是基于维护老年人权利和督促儿女关怀父母的综合考量。诚然,用立法形式规定让子女“常回家看看”的出发点固然是有益而又充满人文关怀的,但如何有力地施行还需要更加缜密的考虑。

“父母在,不远游。”作为小国寡民的封建社会的孝道理念,在经济社会发展迅速的今天却只能是一种理想。在今天这样的社会里,年轻一代面临着巨大的生活压力和工作压力,迫于生计,远离父母去远方工作是一种无奈而又必然的选择。正如网友所言:“我们都不得不为了生计蜗居在外。我们拿什么常回家看看?”“常回家看看”非不为也,实不能也。在传统中国,赡养老人是子女的责任和义务,在现代社会,如果政府部门依然将希望寄托在“养儿防老”的传统养老模式上,则可能不仅无法解决“空巢老人”的问题,更会引发其他社会矛盾。

更好地解决“空巢老人”的问题,需要国家、社会和家庭的合力。首先,国家应当加大政府投入建立起更加统一、规范、完善的养老保险体系。积极探索建立对城乡高龄老人无保障老人的养老津贴发放制度,真正解决老年人目前最迫切需要解决的“养”和“医”的基本需求问题。其次,正视将“常回家看看”入法的价值,以此为契机呼吁社会更多地关注老年人,使更多的志愿者和有社会责任感的社会组织加入到助老服务中来。同时,积极推进以居家养老为基础、社区养老为依托的养老模式。最后,在全社会范围内大力提倡孝文化,使每个做子女的更加深刻地体会“孝道”对于每个人的重要性,使每个子女都能尽自己最大的努力去履行赡养老人的义务。

每个人都将老去,而我们每个人都期望在晚年能够享受天伦之乐,而非空守“巢穴”。我们相信,将“常回家看看”入法是我们倡导孝道价值观,探索如何更好地养老的开始而非结束,在此基础上集各方之合力,建立更加科学的养老模式,真正实现“老有所养、老有所依”,才是我们最终所要追求的。

-

第3题:

请结合材料,写一篇关于“食品安全"的文章。

要求:1.参考给定资料,自选角度。

2.符合题意,观点明确,内容充实,结构完整,语言流畅。

3.总字数:800-1000字。

正确答案:

参考例文

筑起食品生产企业的信用长城

近年来,随着人民群众收入水平和生活水平的提高,人们对食品安全提出了更高的要求。尽管,我国政府和社会各方面采取了一系列有针对性和行之有效的措施,其中包括在全国实施食品放心工程,开展食品安全专项整治等,使食品安全工作取得了阶段性成果。但是,我国食品市场经营的混乱秩序并没有得到彻底改变。因此,在当前要破解食品安全难题,亟待建立食品质量安全信用体系,进行诚信经营。

在食品安全领域,近年来各种频频发生在食品行业的信用危机,引起人们对企业诚信的种种质疑。从阜阳奶粉事件到苏丹红、从喂食抗菌药物的海产品到最近出口日本的有毒饺子等事件的相继浮出,食品行业的诚信正在遭受严峻考验。如果说阜阳奶粉事件中查获的还只是一些无甚名气的小公司,那么像肯德基等国际大企业的产品质量则反映了食品行业信用体系建设的相对薄弱。

食品直接与人们的生活息息相关,因此食品安全一旦出现问题,消费者首当其冲会受到侵害;同时不安全食品带来的危害具有涉及面广、隐蔽性强和潜伏期长等特点,因此恶性食品安全事故的发生往往会影响到整个社会的稳定,使人们对社会、对政府产生信任危机,不 利于经济的持续健康发展。此外,由于食品安全带来的国际贸易问题也日显突出,一些发达国家凭借技术领先、设备先进等优势,实施以检测标准为基础的贸易的技术性要求,对食品质量提出了更高的要求。目前,质量安全问题已成为我国食品出口的头号障碍。

从国民经济宏观运行而言,质量信用的优劣影响到国民生产力价值和国内外市场需求、关系进出口贸易和国家信誉。从微观经济而言,企业质量信用是企业合法参与市场竞争、树立企业和产品形象、开展经营活动的基本要求和生命线,质量失信的企业可能会在一夜之间失去市场,这些年来我们已经看到一些金字招牌因一着不慎被迫关闭,前车之鉴,教训惨痛。因此,企业产品质量的信用是决定企业存亡和发展的决定性条件。

通过对食品生产、加工企业建立质量信用体系,客观发布其质量信用等级,并据此惩戒失信企业,鼓励诚信企业,良好的质量信誉便可能成为企业珍视的无形资产和重要资源,质量失信的企业便寸步难行,并受到政府、社会、市场的惩戒,从而全面提高我国的食品安全水平,保障广大人民群众的身体健康和生命安全。

-

第4题:

(2)请围绕“变废为宝”这一主题,展示自己对垃圾处理的现象,并运用想象方式的知识(任选一个角度),对自己的想象加以说明。(6分)

正确答案:(2)①展示一个固绕主题的想象。(想象内容略)

②a.把抽象的思想、概念形象化,并按照有意想象的要

求.找出不同对象之问的关联,给抽象思维的对象建立富有创造性的新形象。(要求结合自己的想象进行说明)b.通过提出“假如”式问题,将与事实相反的情况作为事物发展的一种条件,仿照事物之间的条件关系,推测事物可能发展的前景。(要求结合自己的想象进行说明) -

第5题:

假如你是某报社记者,请根据“给定资料3”,以“打造 ‘水清、水活、水美’的‘活力水城’”为题,写一篇报道。

要求:(1)内容具体、全面;(2)语言流畅,有逻辑性;(3)不超过500字。答案:解析:【解析】

打造“水清”“水活”“水美”的“活力城市”

水是活力之源,民生之本。近年来,B县坚持塑造水系空间,合理连接河、湖、湿地,努力打造“水清、水活、水美”的“活力城市”。

保证“水清”。采取“河外截污、河内清淤、中水回用、生态修复”的治污模式,强化“停关并转”的治污方略,推进“三河”(南河、北河、梅江河)治理。其中,南河治污共取缔了324家污染企业,使南河变得河水清澈、绿影婆娑、鱼虾畅游。

促进“水活”。“通主脉,保供给,建支脉”成为B县治水的三大法宝。通主脉:强力为水建“安乐窝”,“活血化瘀”,如今水域面积达3400亩,水面比例达9%。保供给:建设完善各级水库,建成“一河三湖九湿地”,加大保护水系力度,促使总水量“脱贫致富”。建支脉:规划建设总长约260多公里水网,促使遍布“全身”的“毛细血管”畅行无阻。

提升“水美”。B县将城中水系连成一体,组织水上游览线路,完善“亲水”设施,打出“水城”名片,发展“周末旅游经济”。既增色添彩,滋养生命,又带动百姓致富。

“碧波映城,城托青山,人在城中,城在画里”,B县县委书记W的治水理念体现了城市管理者的抱负,期待“活力水城”B县继续以水的灵气,提升城市神气,增强百姓福气!(498字)

【导航】

切准本题为新闻报道类。除了应该具备开头、正文、结尾等三要素外。还需要具备新闻报道的其他特点,如数据、人物、经验等。

答题技巧:

1.巧借材料段落来梳理逻辑结构。如材料第一段可以用于开头和结尾。材料2、3、4可以分别作为答案的2、3、4段。

2.落实标题逻辑。标题为“打造‘水清、水活、水美’的‘活力水城’”,因此可以将水清、水活、水美分别作为正文的2、3、4段。

3.巧妙融入人物。如本题的给定材料均为.B县县委书记W的讲话,因此应将W保留。本答案中,田老鼠老师巧借第二段材料中的城市管理者的抱负,将“碧波映城,城托青山,人在城中,城在画里”作为W的抱负,巧妙的融入到最后一段,既保留了W的身份,又不失新闻报道的客观性。

4.保留数据说明。如本题中,保留南河治污共取缔了324家污染企业;水域面积达3400亩,水面比例达9%;规划建设总长约260多公里水网等数据,给读者以鲜明的认知。

5.精准表述地点。如本题中“三河”作为代词,第一次出现的时候应该在“三河”后加上(南河、北河、梅江河)。

6.保留经验措施。如本题中保留“河外截污、河内清淤、中水回用、生态修复”的治污模式。

7.合理缩减表述。如将“该停的停,该关的关,该并的并,该转的转”简述为“停关并转”。

8.合理布局内容。如第二段材料中的巩固“三河”治理成果,加大对水系的保护力度,我们将要采取的主要措施:一是保护与修复现有水体并适当增加水面,城市水面率达到10%以上;二是通过工程措施保护“南河”、“北河”、“梅江河”的生态需水量与流动性,都属于“水活”中的保供给,应合并到第二段“水活”中表述,而不能放在“水清”,否则为扣分项。又如第二段材料中的为市民提供良好的水体景观和便利的亲水娱乐空间,应合并在“水美”中。

【评分标准】

1.格式正确,根据题干要求居中拟写标题,有头有尾,正文分段写作,符合文章写作规范。(2分)

2.语言表达有逻辑。(1分)

3.正文开头有1-2行背景导入,引出B县打造“活力水城”的工作成绩。(1分)

4.分析如何实现“水清”。(5分)

小标题:保证“水清”。(1分)

采取“河外截污、河内清淤、中水回用、生态修复”的治污模式。(1分)

强化“停关并转”的治污方略。(1分)

推进“三河”(南河、北河、梅江河)治理。(1分)

南河治污共取缔了324家污染企业,使南河变得河水清澈、绿影婆娑、鱼虾畅游。(1分)

5.分析如何实现“水活”。(5分)

促进“水活”。(1分)

“通主脉,保供给,建支脉”成为B县治水的三大法宝。(1分)

通主脉:强力为水建“安乐窝”,“活血化瘀”,如今水域面积达3400亩,水面比例达9%。(1分)

保供给:建设完善各级水库,建成“一河三湖九湿地”,加大保护水系力度,促使总水量“脱贫致富”。(1分)

建支脉:规划建设总长约260多公里水网,促使遍布“全身”的“毛细血管”畅行无阻。(1分)

6.分析如何实现“水美”。(5分)

提升“水美”。(1分)

B县将城中水系连成一体。(1分)

组织水上游览线路。(1分)

完善“亲水”设施。(1分)

打出“水城”名片,发展“周末旅游经济”,既增色添彩,滋养生命,又带动百姓致富。(1分)

7.结尾总结。(1分)

8.扣分项。

每三个错别字扣一分,一般不超过2分。

无数据扣2分。

缺少W扣1扣。

将“保护修复”和“清水娱乐空间”放在“水清”,分别扣1分。

【X公答案】

1.导语

①利用水资源使人类生活更加美好。

②达到“水丰、水清、水美、水活”,实现“蓝天、碧水、绿地”相互融合。

2.主体

①乱排乱放,河体污染。

②采取立体治污模式,强化治污方略。

③取缔污染企业。

④加大对水系的保护力度。

⑤保护和修复现有水体并适当增加水面。

⑥通过工程措施保护生态需水量与流动性。

⑦保护并逐步改善中心区水质。

⑧建设水体景观和亲水娱乐空间。

⑨以通主脉、保供给、建支脉使小城“水活”。

⑩“三河”治理工程,畅通水流渠道。

(208字)

【X图答案】

打造 “水清、水活、水美”的“活力水城”

水是民生之本,活力之源,近年来,在“活力水城”建设中,B县注重水系空间布局,坚持以水的灵气彰显城市的神气、滋润老百姓的福气,实现水清、水活、水美,取得辉煌成绩。

过去,南河因乱排乱放污染严重,为实现“水清”,B县因地制宜,改进治污模式,强化“停关并转”治污方略,取缔污染企业。为加大水系保护力度,多措并举:不仅保护修复现有水体,增加水面,还利用工程措施保护“三河”,改善水质,为市民提供良好的景观和亲水空间。

为让“水活”,B县通主脉、保供给、建支脉,“活血化淤”。一方面,开展三河治理工程,畅通水流渠道;,建成“一河三湖九湿地”工程措施,提升水量和水域面积。另一方面,加大对水系修建力度,提升水网密度。

水之美,为市民生活创设优美环境,令人复返自然;水之美,促进产业结构调整,带动百姓致富。B县将城中水系连成一体,规划游览线路,完善“亲水”设施,增加市民参与度;打出“水城”名片,发展旅游经济。

“水清、水活、水美的”活力水城建设给B县带来的感受是鲜活的,在这充满激情与希望的新时代,B县人将继续朝着梦里水乡奋力奔跑。(493字) -

第6题:

每人都有一块必须得由自己来耕种的土地。贫瘠、肥沃或许无法选择,荒芜、繁茂将由自己来决定。

请以“耕种自己的土地”为题,写一篇不少于800字的文章。

要求:

(1)立意自定;

(2)角度自选;

(3)除诗歌外,文体自选。答案:解析:耕种自己的土地

曾几何时,“我不相信”的北岛在自己精神的土地上耕种、质疑;曾几何时,“面朝大海”的海子在自己灵魂的土地上耕种、渴望;曾几何时,“我以我血荐轩辕”的鲁迅在自己思想的土地上耕种、呐喊!

再看当下的中国文坛,是否还有人在耕种“自己”的土地?

鲁迅先生曾说:“中国的作家不敢正视这个社会,甚至不敢仰视、斜视这个社会。”当民族的危难已殆散,当文革的动荡已淡去,在改革开放的今天,我们却悲哀地发现太多的文人无法耕种属于自己的土地。当今文坛,似乎弥漫着“文化”的韵味:有些人习惯了写一些心灵散文愉悦大众,习惯了配制一点“文化快餐”以赚取口腹之需,对于社会敏感的话题,不敢正视.甚至不敢仰视、斜视。他们不敢表露自己真实的想法,于是只能学学陶潜,打着“文化”的旗号,“采菊东篱下”,优哉游哉。是的。陶冶情操的文章固然需要,然而为何很少有人像鲁迅那样直面现实、针砭时弊,剖析“国民的劣根性”以引起大众“疗救的注意”?

两岁女童小悦悦被无情的车轮碾过,无助地躺在那儿,7分钟内18名路人经过却无一伸出援手,最终一位拾荒阿姨将小悦悦抱到路边。悲哀啊!18比1的冰冷数字昭示着人情的冷漠!为什么?民众道德的缺失是毋庸置疑的事实,然而作家们是否也应该反思,叩问民众良知的文章是否也应该写写了?是否也应该“放出眼光”、拿出勇气耕种属于自己的真实思想的土地?

中国文坛的弊病,主要体现在思想与文化独立性的缺失!

记得有一位张口即“之乎者也”以思辨著称的专家,动辄说“西方某某著作支撑起我的精神世界”。呜呼!“人是有思想的芦苇”,一个人的精神靠非本民族的著作支撑,这是个人的更是时代的悲哀!还有一篇报道,某天才自幼在英国读书,立志成为中国第一位诺贝尔文学奖得主,并称“读完大英博物馆的所有藏书”是完成理想的第一步。悲哉!中国第一位“准诺贝尔文学奖得主”竞只读外国文学,中国五千年灿烂的文化,他可懂得分毫?再看看现今的文化市场,舶来品充斥:肯德基之类的快餐文化正在吞噬传统的饮食文化,摇滚布鲁斯的节奏震断了古琴弦,歌剧比京剧更受欢迎,甚至屈原和西施都戴上了高丽人的帽子……

我们五千年厚重文化的土地上,耕种的可是我们自己思想、文化的种子?

诚然,兼容并蓄、海纳百川是必需的,然而为何异邦文化充斥中国市场,为何中国自己的传统文化日渐隐没?

该好好耕种我们自己的土地了!

当然我们欣喜地看到,以韩寒为代表的一批年轻人,毫不避讳地表达着自己对社会的看法;周杰伦的《青花瓷》引发了一阵“中国风”;国家规定了传统节日为法定假日。是的,已有越来越多的人警醒,并尝试着耕种我们自己的土地!

是的,我们需要耕种的是自己的思想土地,需要传承的是自己的民族文化!只因我们对自己的这片土地,“爱得深沉”! -

第7题:

在Inmarsat系统中,通信有限级别分四级()。

- A、分别用数字0(常规)、1(安全)、2(紧急)、3(遇险)表示

- B、分别用数字3(常规)、2(安全)、1(紧急)、0(遇险)表示

- C、分别用数字1(常规)、2(安全)、3(紧急)、4(遇险)表示

- D、分别用数字4(常规)、3(安全)、2(紧急)、1(遇险)表示

正确答案:A -

第8题:

(写作题)阅读下面的材料,根据要求写一篇文章。痕迹把每一个黎明看作生命的开始把每一个黄昏看作生命的小结让每一个这样短短的生命都能为自己留下一点儿可爱的事业的脚印和你心灵得到实质的痕迹读了这首小诗能引发你怎样的思考?请选择合适的角度写一篇不少于800字的文章。要求:(1)选择角度,明确立意,自拟题目。(2)不得脱离材料内容及含义的范围。(3)除诗歌外文体不限。(4)不得抄袭,不得套作。

正确答案: 说明:(1)基础等级项,要兼顾"内容"与"表达"两个方面。"题意"项以符合所给材料的内容为准。(2)发展等级项,不求全面,可根据"特征"4项16点中若干突出点按等级评分。(3)错别字、标点错误每处扣1分,最高扣3分。 -

第9题:

问答题(三)假如你是某报社记者,请根据“给定资料3”,以“打造‘水清、水活、水美’的‘活力水城’”为题,写一篇报道。(20分)要求:(1)内容具体、全面;(2)语言流畅,有逻辑性;(3)不超过500字。正确答案:解析: -

第10题:

单选题男的觉得自己续写的《红楼梦》有何不同?A写作时间短

B改变了故事结局

C有自己的语言风格

D从曹雪芹的角度去写

正确答案: C解析: 暂无解析 -

第11题:

问答题五、请结合对全部“给定资料”的理解与思考,以“推进消费升级”为主题,自选角度,自拟题目,写一篇文章。(40分)要求:(1)观点明确,联系实际;(2)内容充实,论述深刻;(3)结构完整,语言流畅;(4)总字数800~1000字。正确答案:解析: -

第12题:

问答题每人都有—块必须得由自己来耕种的土地。贫瘠、肥沃或许无法选择,荒芜、繁茂将由自己来决定。请以“耕种自己的土地”为题,写—篇不少于800字的文章。要求:(1)立意自定;(2)角度自选;(3)除诗歌外,文体自选。正确答案:解析: -

第13题:

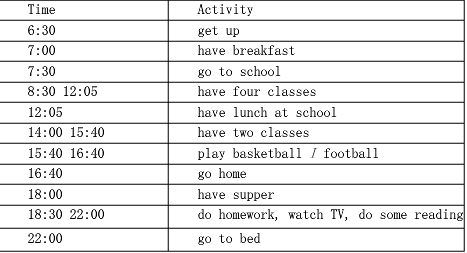

根据写作要求,写一篇作文。 写作要求:下面是李明周一至周五的时间安排表,假设你是李明,请写一段话介绍自己的日程安排。 Li Ming's Timetable from Monday to Friday ( No. 3 Middle School)根据写作要求,写一篇作文。

写作要求:下面是李明周一至周五的时间安排表,假设你是李明,请写一段话介绍自己的日程安排。

Li Ming's Timetable from Monday to Friday

( No. 3 Middle School)

参考答案:

Hello, I'm Li Ming. I'm a student at NO.3 middle school. Let me give you a brief introduction of my schedule.

I get up at 6:30 every morning, begin to eat breakfast at about 7:00, and start off to school half an hour later. School begins at 8:30. There are four classes in the morning,and we can go to lunch until 12:05. There are about two hours of rest after lunch. The two afternoon courses begin at 14:00 and finish at 15:40. After class I will go to the playground to play football or basketball for an hour, and it's time to go home after the ball. Dinner time is 18:00, half an hour meal time. After dinner, I usually do my homework first, after I finish my homework, I'll watch TV or have some reading. It's time to go to bed at 22:00 in the evening. It's a full day.

-

第14题:

(四)参考给定资料,以“警惕”为题目,结合具体事例,写一篇文章。(40分)

要求:

1.自选角度,并根据自己选定的角度拟一个副标题;

2.中心明确,内容充实,结构完整,语言流畅;

3.总字数800—1000字。

正确答案:

【参考例文】

警惕——未雨绸缪,扎实做好防灾减灾工作

我国自古就是自然灾害最为频发的国家之一,当今,在全球气候变化异常的背景下,我国面临的灾害形势也愈加严峻复杂,灾害损失也日趋严重。汶川、玉树、 舟曲……无数的不幸充斥着我们的记忆,无数的不幸教会我们警惕。时刻警惕,未雨绸缪,在平安时期扎实做好防灾减灾工作。从事前防御、事中应对、事后补救三 方面考虑,建立科学完善的防灾救灾机制。 事前防御,建立科学的防灾预警机制。科学技术是监测、预报灾害的利器,一个信息全面、功能先进、覆盖面广的灾情监测、评估系统在防灾减灾上必不可少。 这就要求我们一要提高自然灾害监测、预报的科技水平,积极引进国际先进灾害监测预报技术,推动预警设备的更新换代。二要气象、国土、水利等部门落实责任, 对地质、气象变化情况进行实时监控,及时发布灾害预警信息;进一步加强合作,促进信息的交流与沟通。三要建立以基层社区、村社为基础的省、市、县、乡、 村、社6级监测体系,群众与政府相结合,地方与中央相协作,积极发挥群众防灾预警作用,做到群防群测。 事中应对,建立科学的应急救灾机制。地质灾害具有隐蔽性和突发性,防不胜防,这就要求我们在灾害突然降临时,备有完善的应急机制。首先,各级政府在规 划之初即将应急救灾工作考虑在内,建设与地方实际相适应的应急避险基础设施,各地必须设有专门的避难场所,以便灾害到来时第一时间转移群众,保障群众生命 安全。其次,地方各级政府要制定详细、具体的应急救灾工作流程,明确各部门职责,确保应急救灾的各项工作能在第一时间启动并得到落实。最后,军队、医疗等 单位平时定期开展应急救灾演习,熟练救灾工作流程,加强协作,保持警惕,增强防灾救灾工作意识。 事后补救,建立科学的灾后保障机制。灾后保障是抗灾工作重要的收尾工作,更是迈向新生活的第一步。灾后保障工作主要分为灾后援助和灾后重建两方面。在 灾后援助工作中,一要及时疏通道路,保证援助物资运输通道畅通,确保救灾物资输送及时;二要建立以政府为主,各类社会组织及个人为辅的援助体制,随时发布 受灾地区信息,鼓励社会各界关注灾情,充分发挥社会救援力量。灾后重建工作要以受灾地方政府为主导,负责制定与地方实际相适应的重建规划,各级政府相辅 助,在政策上对受灾地区有所倾斜,确保重建工作的顺利进行。 宜未雨而绸缪,毋临渴而掘井。灾难让我们愈加坚强,创痛后当时刻警惕,社会越来越尊重生命,愿意并且能够为安全付出更多的成本,我们必将从灾难中获得快速前行的力量。 -

第15题:

(四)请参考给定资料,以“弘扬黄河精神”为主题,自选角度,自拟题目,写一篇文章。(40分)

要求:

(1)中心论点明确,有思想高度;

(2)内容充实,有说服力;

(3)语言流畅,1000字左右。

正确答案:解析:

一、按照击溃题干法解析,材料可以分为以下细节,具体如下:

(一)请参考给定资料——意味着要充分联系材料;

(二)以弘扬黄河精神为主题——意味着黄河精神是本作文写作主线的重要组成部分之一,也是写作最终归属点、提升点;

(三)自选角度,自拟题目,写一篇文章。——要结合以下三点才能出来好的行文。

第一,中心论点明确,意味着在行文第一自然段一定要出论点,因此,无论如何选角度、自拟标题,一定要有明确的论点;

第二,内容充实,有说服力;——强化了分析能力,副省级以上,要特别注意要从微观切入,但是,要重视从宏观与中观之间行走;

第三,1000字左右,要重视字数控制——不要过高哦,字数有明确的限制。

二、行文写作先看材料

整体行文逻辑比以前变得更难了。从表象上看,开关材料和结尾材料非常像文化,而整体行文的材料有更侧重于人与自然。

其实,黄河文化精神本身一定要站在发展的视角来看。只谈精神是空谈,不谈人与自然也是空谈。

因此,要从统筹兼顾人与自然协调、黄河精神来写最高最尖端写法,人与自然是不变的、永恒的,也是科学发展所倡导的,黄河精神要从短期和长期的角度来看,而这也是统筹当前和长远的范畴,而文化又属于文化软实力范畴,当然,三个统筹兼顾的维度,也可以自由组合来解题。

三、结构简析

统筹人与自然 弘扬黄河新精神

第一自然段:提出论点,突出黄河文化精神的历史扩散与文化传承的重要性;

第二自然段:写当前的问题和表现

第三自然段:分析原因

第四自然段:过渡段

第五自然段:对策一:弘扬黄河精神,突出黄河文化发展的方向;

第六自然段:对策二:弘扬黄河精神,找准当下黄河精神的重要问题;

第七自然段:对策三:弘扬黄河精神,有重点,破题现在的瓶颈,人与自然是抓手;

第八自然段:结尾,提升到人与自然为抓手,创新文化精神,弘扬文化精神。【参考范文】

弘扬黄河精神 维持黄河健康生命

“君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回!”源自念青唐古拉山的黄河,从远古以来孕育了中原文明,是中华民族与中华文化的摇篮,一代天骄毛泽东终其一生对黄河怀有敬畏,他曾说:“藐视什么也不能藐视黄河——这是我们民族的根哪!”千百年来代代先辈在治理黄河洪灾与泥沙的奋斗中,层层累积形成了黄河精神,这是我们最可宝贵的精神财富,在世世代代维持黄河健康生命的历史长程中,必将不断放射出耀眼的光辉。

黄河曾经以她丰饶的乳汁哺育了华夏文明,给两岸以灌溉,也给诗人以灵感,唐诗汉赋、歌曲绘画,无数动人的辞章都与黄河有关,黄河的平均水量为580亿立方米,占中国总水量的2%,是长江的十七分之一,却养育了全国12%的人口,灌溉15%的耕地,黄河对中华民族的贡献不可磨灭,但由于黄河两岸生态变化和经济建设的影响等因素,黄河污染日益严重,黄河活力日益枯竭。近一年来,黄河逐渐成为中华民族的忧患之河。

为全面治理黄河,使母亲河再现生机与活力,2004年1月12日,黄河水利委员会李国英主任提出了以“维持黄河健康生命”为终极目标的“1493”治黄理论框架体系,即:一个终极目标、四个主要标志、杂条治理途径、“三条黄河”建设,在推进“维持黄河健康生命”的黄河治理新工程中,我们尤其要注重弘扬黄河精神,确保黄河治理工程的高起点、高标准、高水平。

黄河精神永远都是我们最宝贵的精神财富,随着岁月的流逝,不仅丝毫未磨损它的深刻内涵和神奇魅力,而且愈加凸显它鲜明的时代价值。在建设“三条黄河”,实现“堤防不决口,河道不断流,污染不超标,河床不抬高”治河目标的今天,要践行“维持黄河健康生命”新理念,就要大力发扬“团结、务实、开拓、拼搏、奉献”的黄河精神,不断开创各项治黄工作新局面。

新中国治黄60年的辉煌业绩证明:伟大的理想信念必须产生强大的动力,坚定的信念必然激发不懈的追求和坚强的毅力,确立了治黄新理念就有了坚定的奋斗目标,强大的精神支柱和用之不竭的力量源泉,要贯彻落实科学发展观,践行治水新思路,实现以黄河水资源的可持续利用保障流域及相关地区经济社会可持续发展,同样需要“团结、务实、开拓、拼搏、奉献”的黄河精神作支柱。

“维持黄河健康生命”,要把强大的精神动力同先进的理念结合起来,探索出一条符合科学发展观与新世纪黄河实际的治黄道路。按照“1493”治黄体系,维持黄河健康生命,是黄河治理开发与管理的终极目标;“堤防不决口、河道不断流、污染不超标、河床不抬高”是“维持黄河健康生命”的四个主要标志;减少入黄泥沙的措施建设,流域及相关地区水资源利用的有效管理,增加黄河水资源量的外流域调水方案研究,黄河水沙调控体系建设,制定黄河下游河道科学合理的治理方略,使下游河道主槽不萎缩的水量及其过程塑造,满足降低污径比使污染不超标的水量补充要求,治理黄河河口以尽量减少其对下游河道的反馈影响,黄河三角洲地区生态系统的良性维持,是九条治理途径;原型黄河、模型黄河、数字黄河“三条黄河”治河体系是三个有效手段。

维持黄河健康生命任重而道远。在科学发展观的指导下,我们弘扬黄河精神,不断开拓创新,探索治黄新路,积极建立有利于维持黄河健康生命的体制机制,持之以恒、不懈奋斗,一定能够实现“维持黄河健康生命”的宏伟目标,一定能够为中华民族与华夏文明的永续发展筑就最牢固的根基! -

第16题:

⒗诗人善于从细微处表现生活情趣,请从这一角度赏析画线句。 (4分)

正确答案:

⒗ (4分)“新脱冬衣”以动作暗示季节更替;“体乍轻”写出猛然间的轻松感受;“乍轻”呼应“新脱”,描写入微,抒发了诗人切身感受到春天到来的喜悦之情。(一点1分,语言1分) -

第17题:

(1)记者与当事人电话联系

(2)记者听说一件资助失学少年的事情

(3)一篇感人的报道引起了反响

(4)当事人不愿将自己的事情“曝光”

(5)记者到学校进行调查和采访A.2—1—4—5—3

B.3—4—5—1—2

C.1—2—4—5—3

D.2—5—3—4—1答案:A解析:通过观察本题涉及的5件事发现:记者只有先听说事件,才会电话联系当事人,进而得到当事人的反应--不愿曝光。对照选项,只有A符合此推理,再检查A的排序,确认其符合逻辑。故正确答案为A。 -

第18题:

记者采访一位著名学者后,把自己写的稿件请其订正。这是()

- A、找本人核实

- B、物证核实

- C、多方核实

- D、技术检验核实

正确答案:A -

第19题:

校本人事研究就是教师们写“人”的故事。教师首先应该写学生的故事,其次应该写教师同事(含校长)或教师自己的故事(教师自传)。

正确答案:正确 -

第20题:

问答题省里召开扶贫工作座谈会,邀请小赵介绍发展花椒酱产业的经验。根据“给定资料2”,请为小赵写一份发言提纲。 (20分)要求:(1)紧扣资料,内容具体:(2)不超过400字。(3)语音简明,有逻辑性:正确答案:解析: -

第21题:

问答题五、请根据“给定资料”,以“教育公平”为主题,联系社会现实,自拟题目,写一篇文章。(40分)要求:(1)自选角度、见解深刻;(2)参考“给定资料”,但不拘泥于“给定资料”;(3)思路清晰,语言流畅;(4)总字数1000~1200字。正确答案:解析: -

第22题:

单选题在Inmarsat系统中,通信有限级别分四级()。A分别用数字0(常规)、1(安全)、2(紧急)、3(遇险)表示

B分别用数字3(常规)、2(安全)、1(紧急)、0(遇险)表示

C分别用数字1(常规)、2(安全)、3(紧急)、4(遇险)表示

D分别用数字4(常规)、3(安全)、2(紧急)、1(遇险)表示

正确答案: C解析: 暂无解析 -

第23题:

问答题五、“给定资料6”提到:“包容不让座者也是应有的文明素养。”请结合你对这句话的思考,联系自己的感受和社会实际,自拟题目,写一篇文章。(40分)要求:(1)自选角度,见解深刻;(2)参考“给定资料”,但不拘泥于“给定资料”;(3)思路清晰,语言流畅;(4)总字数1000~1200字。正确答案:解析: