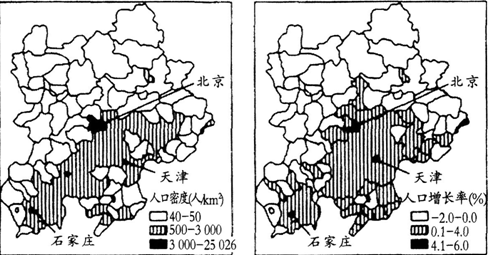

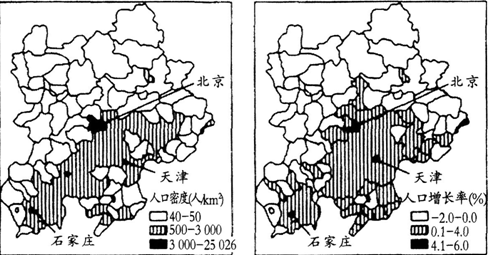

下图甲、乙分别示意京津冀都市圈2000年人口密度分布和人口增长率。应用GIS技术在图甲基础上制作图乙。需要添加的数据是( )。A.1999年各行政区的人口数量 B.2000年各行政区的人口数量 C.各行政区的边界 D.各行政区的面积

题目

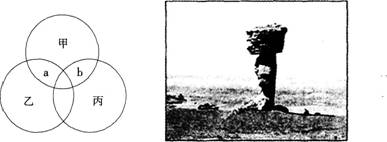

下图甲、乙分别示意京津冀都市圈2000年人口密度分布和人口增长率。

应用GIS技术在图甲基础上制作图乙。需要添加的数据是( )。

应用GIS技术在图甲基础上制作图乙。需要添加的数据是( )。

A.1999年各行政区的人口数量

B.2000年各行政区的人口数量

C.各行政区的边界

D.各行政区的面积

B.2000年各行政区的人口数量

C.各行政区的边界

D.各行政区的面积

相似考题

更多“下图甲、乙分别示意京津冀都市圈2000年人口密度分布和人口增长率。 ”相关问题

-

第1题:

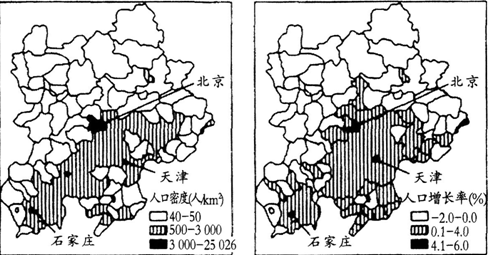

下图中甲为某区域自然景观分布示意图,乙为M地等高线地形图。

乙图的地貌类型是( )。

A.冲积平原

B.三角洲

C.河流阶地

D.冲积扇答案:D解析:本题考查地貌类型。地貌类型是指具有共同形态特征和成因的地貌单元。冲积扇是河流出山口处的扇形堆积体。当河流流出谷口时,摆脱了侧向约束,其携带物质便铺散沉积下来,冲积扇平面上呈扇形,D项正确。

A项:冲积平原是由河流沉积作用形成的平原地貌。在河流的下游水流没有上游速度快,从上游侵蚀的大量泥沙到了下游后因流速不足以携带泥沙而使这些泥沙沉积在下游。尤其当河流发生水浸时,泥沙在河的两岸沉积,冲积平原便逐渐形成。与题干不符,排除。

B项:三角洲即河口冲积平原,是一种常见的地表形貌。江河奔流中所裹挟的泥沙等杂质,在入海口处遇到含盐量低的淡水,凝絮淤积,逐渐成为河口岸边新的湿地,继而形成三角洲平原。与题干不符,排除。

C项:河流下切侵蚀,原来的河谷底部超出一般洪水位之上,呈阶梯状分布在河谷谷坡上,这种地形称为河流阶地。与题干不符,排除。 -

第2题:

下图为我国钓鱼岛等高线分布示意图,读图回答6-7题。

甲、乙两地的相对高度可能是( )。查看材料A.140米

B.200米

C.240米

D.320米答案:D解析:图中甲海拔介于300~350米之间,乙地海拔介于0~50米之间。因此,甲、乙两地的相对高度介于250~350米之间。故答案选D。 -

第3题:

下图中甲为某区域自然景观分布示意图.乙为M地等高线地形图.读图回答第14-15题。

乙图的地貌类型是( )。查看材料A.冲积平原

B.三角洲

C.河流阶地

D.冲积扇答案:D解析:由图可知,该区域处于河流的出山口处,形成的地貌类型为冲积扇。 -

第4题:

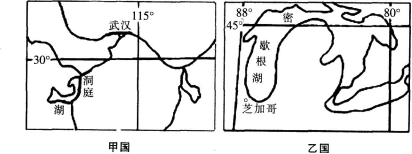

下图为美国,加拿大部分港口分布示意图,读图完成第下题。

甲乙丙三个港口封冻期由长到短排序正确的是( )。A.乙>丙>甲

B.丙>乙>甲

C.乙>甲>丙

D.甲>乙>丙答案:A解析:从相同纬度来看,海港的结冰期要比淡水港口的结冰期短,且甲海港受沿岸暖流的影响,所以甲结冰期最短,乙地纬度比丙地高,乙地结冰期较长,所以三地结冰期从长到短为:乙>丙>甲,故选A。 -

第5题:

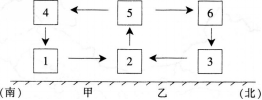

下图为北半球热力环流或北半球三圈环流局部示意图看图,回答题。

若图为北半球热力环流示意图,下列叙述正确的是( )。查看材料A.1、3气温比2高

B.1、2、4、5中气压较高的是1、5

C.降水差异是导致热力环流的根本原因

D.甲、乙两地实际风向分别是西南风和东北风答案:D解析:该图为北半球热力环流示意图,根据图中的气流流向可以判断2地受热,空气膨胀上升,2地为低压,5地为高压;1地受冷,空气收缩下沉,4地为低压,1地为高压;但是在垂直方向上,近地面的气压高于高空的气压,所以2高于5,1高于4。热力环流的根本原因是冷热不均。在近地面存在气压梯度,所以1和3都流向2,在近地面,一旦形成风,便会受地转偏向力的影响,北半球向右偏转,所以,甲地应该是西南风,乙地是东北风。所以该题选D。 -

第6题:

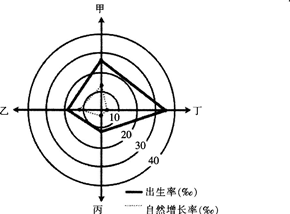

根据下图为“某国甲、乙、丙、丁四个时期人口增长模式示意图”。

该国死亡率最低的时期是( )。A.甲

B.乙

C.丙

D.丁答案:B解析:死亡率等于出生率与自然增长率之差,结合图示二者坐标差值最小的即该国死亡率最低的时期 -

第7题:

下图甲、乙分别示意京津冀都市圈2000年人口密度分布和人口增长率。

从某~时刻的遥感影像图中,不能获取的信息是( )。A.森林火灾面积

B.土地干旱程度

C.洪峰流量

D.植物病虫害程度答案:C解析:遥感是指通过飞机或卫星来感知地物,其工作原理是通过各种地物的反射率不同来区分地物。森林是否有火灾、土地是否干旱、植物病虫害程度不同都会使得反射率发生变化.在遥感影像图中就能体现出来;而洪峰流量大小不能改变反射率.因此在遥感影像图中反映不出来。故本题选C。 -

第8题:

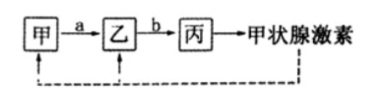

下图为甲状腺激素分泌活动示意图,下列叙述正确的是( )。 A.结构甲和乙表示垂体和下丘脑

A.结构甲和乙表示垂体和下丘脑

B.物质b表示促甲状腺激素释放激素

C.结构乙的活动只受结构甲分泌激素调节

D.甲状腺激素含量过高抑制物质a、b的分泌答案:D解析:知识点:甲状腺激素调节过程的有关知识。当甲状腺激素达到一定浓度后,这个信息又会反馈给下丘脑和垂体,从而抑制两者的活动,抑制a、b的分泌,这样系统就可以维持在相对稳定水平。这就是所谓反馈调节,D项正确。

A项:图示中甲表示下丘脑,乙表示垂体,丙表示甲状腺,A项错误。与题干不符,排除。

B项:a表示促甲状腺激素释放激素,b表示促甲状腺激素,B项错误。与题干不符,排除。

C项:结构乙的活动受结构甲分泌激素和甲状腺激素的调节,C项错误。与题干不符,排除。 -

第9题:

下图分别为甲、乙两国部分区域位置分布图。读图回答题。

甲国盛产的农作物有()。查看材料A.水稻、小麦

B.玉米、椰子

C.小麦、蕉麻

D.青稞、甘蔗

答案:A解析:甲国为我国,我国主要位于温带、亚热带季风区,盛产水稻和小麦,并不盛产热带作物椰子、蕉麻和甘蔗。故选A项。 -

第10题:

下图为甲、乙两种植物体细胞的染色体及基因分布示意图,由下图可知()

- A、甲、乙都是二倍体

- B、甲是三倍体,乙是二倍体

- C、甲是二倍体,乙是四倍体

- D、甲是三倍体,乙是四倍体

正确答案:B -

第11题:

下图是A、B两个地区的人口年龄组成示意图。设A地区的人口增长率为a,B地区的人口增长率为b.那么a与b的数量关系是()。

- A、a>b

- B、a

- C、a=b

- D、a≈b

正确答案:B -

第12题:

判断题人口空间分布最重要的两个指标分别是人口密度和人口分布,其中人口密度通常以人/平方米为计算单位。A对

B错

正确答案: 对解析: 暂无解析 -

第13题:

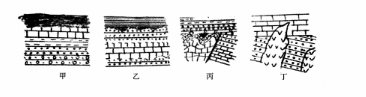

下图是四种不同岩石地层接触关系示意图,图中属于不整合接触的是( )。 A.甲

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁答案:C解析:本题考查地层接触关系。地层接触关系是指新老地层或岩石在空间上的相互叠置状态。沉积岩间的接触关系通常有:整合接触、假整合(平行不整合)、不整合(角度不整合)。上、下地层之间有过长时期沉积中断,出现地层缺失,即地层是不连续的,丙符合题意,C项正确。

A、B两项:上、下地层之间没有发生过长时期沉积中断或地层缺失,即地层是连续的,因此为整合接触。与题干不符,排除。

D项:新老两套地层虽彼此平行,但不连续沉积,有沉积间断缺少部分地层,且老地层顶面往往可见风化剥蚀的痕迹。与题干不符,排除。 -

第14题:

根据下图为“某国甲、乙、丙、丁四个时期人口增长模式示意图”。

该国人口增长模式的演变顺序为( )。A.甲→乙→丁→丙

B.甲→乙→丙→丁

C.乙→甲→丁→丙

D.丁→甲→乙→丙答案:D解析:人口自然增长过程中出生率和自然增长率不断下降,判断该国人口增长模式的演变顺序。 -

第15题:

下图为“某国甲、乙、丙、丁四个时期人口增长模式示意图”。

该国死亡率最低的时期是( )。A.甲

B.乙

C.丙

D.丁答案:B解析:人口的增长。 死亡率等于出生率与自然增长率之差,结合图示二者坐标差值最小的即该国死亡率最低的时期。

-

第16题:

下图中甲为某区域自然景观分布示意图,乙为M地等高线地形图。

甲图所示区域植被类型分布变化反映的地域分布规律是( )。

A.经度地带性

B.纬度地带性

C.垂直地带性

D.非地带性答案:C解析:本题考查地域分异规律。地域分异规律分为纬度地带性(由赤道向两极的地域分异规律)、经度地带性(由沿海向内陆的地域分异规律)、垂直地带性。垂直地带性是指随着山地高度的增加,气温随之降低,从而使自然环境及其成分发生垂直变化的现象。从甲图中等高线的数值变化情况可以判断出图示区域植被类型变化反映的是随海拔不同自然植被的不同变化,体现垂直地带性,C项正确。

A项:经度地带性是指气候、水文、生物和土壤等自然要素以及自然带从沿海向内陆逐渐更替的分布规律。与题干不符,排除。

B项:纬度地带性是指气候、水文、生物和土壤等自然要素以及自然带大致沿纬线方向带状伸展并按纬度变化方向逐渐更替的分布规律。与题干不符,排除。

D项:非地带性是由非地带性因素引起的无规律分布,海陆分布、洋流等非地带性因素使地带性分布规律变得不很完整和不很鲜明,使自然环境更加复杂。与题干不符,排除。 -

第17题:

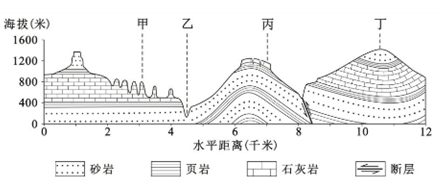

下图为某地区地质剖面示意图。

下列四处中,属于向斜成岭的是( )。A.甲

B.乙

C.丙

D.丁答案:D解析:本题考查山地的形成相关知识。根据岩层的弯曲状况可以把褶曲分为背斜和向斜,背斜岩层向上拱起,但由于顶部受张力作用容易被侵蚀形成山谷;向斜岩层向下弯曲,岩石受挤压作用不易被侵蚀,由于物质堆积容易形成山岭。由图判断,向斜成岭的应该是丁,D项正确。

A、B、C三项:与题干不符,排除。 -

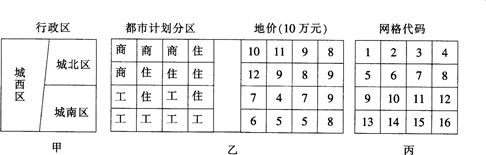

第18题:

根据下图中的甲示意某城市行政边界的划分资料,该区有3个行政单元,分别为城西区、城北区和城南区。乙示意该地区都市计划分区与地价的网格式资料,丙是网格代码。人口统计资料显示城西区有12000人、城北有19000人、城南区有15000人;已知甲都市计划分区人口依土地利用类型(商业、住宅、工业),按3:5:2的比例而定(同一土地利用类别每一方格人口数量相等)。

在GIS软件中将人口资料与甲的行政区图层结合后,转换为乙的网格式资料。则丙中网格代码1的人口为( )。A.2500人

B.3450人

C.4500人

D.3000人答案:B解析:由资料可知,该地三个区共有46000人,其中有30%N住在商业区,即图中的四个商业区共有人口13800人;由于同一土地利用类别每一方格人口数量相等,故网格1的人口为13800/4=3450人。 -

第19题:

下图为“某国甲、乙、丙、丁四个时期人口增长模式示意图”。

该国人口增长模式的演变顺序为( )。A.甲→乙→丁→丙

B.甲→乙→丙→丁

C.乙→甲→丁→丙

D.丁→甲→乙→丙答案:D解析:人口增长模式。 人口自然增长过程中出生率和自然增长率不断下降,判断该国人口增长模式的演变顺序。 -

第20题:

下图左图表示大气圈、生物圈和岩石圈的某种关系,a为甲、乙间相互作用,b为甲、丙间相互作用。右图为我国内陆某地自然景观.据此回答题。

若a形成化石,b形成图中的景观,则下列判断正确的是( )。查看材料A.甲表示大气圈

B.乙占有甲的全部

C.乙表示岩石圈

D.乙影响丙的演化答案:D解析:本题考查圈层之间的相互作用。生物圈和岩石圈相互作用能形成化石,大气圈和岩石圈作用能形成风力侵蚀地貌。所以甲为岩石圈,乙为生物圈,丙为大气圈。故本题选D。 -

第21题:

京津冀都市圈的空间布局,将形成()为发展次轴的发展格局。

- A、北京

- B、天津

- C、北京—廊坊—天津滨海新区

- D、北京—保定—石家庄和北京—唐山—秦皇岛

正确答案:D -

第22题:

人口空间分布最重要的两个指标分别是人口密度和人口分布,其中人口密度通常以人/平方米为计算单位。

正确答案:错误 -

第23题:

单选题下图是A、B两个地区的人口年龄组成示意图。设A地区的人口增长率为a,B地区的人口增长率为b.那么a与b的数量关系是()。Aa>b

Ba

Ca=b

Da≈b

正确答案: D解析: 由A、B两图可以看出,A地区的年龄组成属于稳定型,B地区的年轻个体所占的比例非常多,年老的个体所占比例很少,属于增长型。故B地区的人口增长率大于A地区。故B正确。