阅读下面关于“旅游景观的欣赏”的教学实施过程,回答以下问题。 (1)为本次教学过程设计一个合适的教学目标。(8分) (2)分析评价这次教学实施可能存在的不足之处。(12分)

题目

(1)为本次教学过程设计一个合适的教学目标。(8分)

(2)分析评价这次教学实施可能存在的不足之处。(12分)

相似考题

更多“阅读下面关于“旅游景观的欣赏”的教学实施过程,回答以下问题。 ”相关问题

-

第1题:

旅游离不开欣赏,旅游景观欣赏既是一门学问,又是一门艺术。

旅游景观欣赏需要考虑多种因素,其中观景位置选择要考虑的主要因素是( )。

①距离

②角度

③季节

④时机A.①②

B.①④

C.②③

D.②④答案:A解析:本题考查旅游地理。旅游景观的欣赏要选择合适的观赏位置、把握适宜的观赏时机、把握景观特点,情景交融。季节和时机属于把握适宜的欣赏时机,故③④错误,A项正确。

B、C、D三项:与题干不符,排除。 -

第2题:

旅游离不开欣赏,旅游景观欣赏既是一门学问,又是一门艺术。据此完成问题。

旅游景观欣赏需要考虑多种因素,其中观景位置选择要考虑的主要因素是( )。

①距离

②角度

③季节

④时机

A.①②

B.①④

C.②③

D.②④答案:A解析:本题考查选择观赏位置,所以本题选择A选项。

-

第3题:

阅读材料,并回答问题。

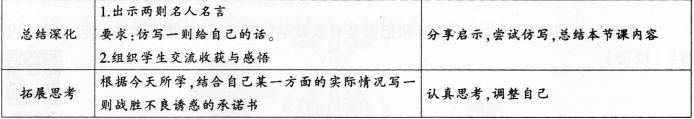

材料:下面是某教师在执教《对不良诱惑说“不”》中关于“如何战胜不良诱惑”的教学片段。

问题:请分析该教学片段在贯彻思想品德课程的基本理念方面有哪些值得借鉴的地方答案:解析:思想品德课程是一门以初中生生活为基础、以引导和促进初中学生思想品德发展为根本目的的综合性课程,思想品德教师在设计课堂教学时需要贯彻这一思想。该教学片段值得我们借鉴的地方有以下三个方面。 (1)帮助学生过积极健康的生活,做负责任的公民。初中学生正处于身心发展的重要时期,自我意识和独立性逐步增强。在初中阶段帮助学生形成良好的品德.树立责任意识和积极的生活态度.对学生的成长具有基础性的作用。思想品德课程的任务是引领学生了解社会、参与公共生活、珍爱生命、感悟人生,逐步形成基本的是非、善恶和美丑观念,过积极健康的生活,做负责任的公民。在总结深化环节,通过名人名言的解读分析,以及学生之间的相互交流和感悟,进行分享活动,正是帮助学生了解社会,参与生活并感悟人生的体现;在拓展思考环节.带领学生签下承诺书,正是帮助学生做负责任公民的体现。

(2)初中生逐步扩展的生活是课程的基础。思想品德是人在对生活的认识、体验和实践过程中逐步形成的。初中学生生活范围逐渐扩展,需要处理的各种关系日益增多。思想品德课程正是在学生逐步扩展的生活经验的基础上,与他们一起体会成长的美好、面对成长中的问题,为初中学生正确认识成长中的自己,处理好与他人、集体、国家和社会的关系,提供必要的帮助。在学习新课环节,教师通过播放《4岁小孩吃棉花糖》的视频,以及出示生活中四种常见的不良诱惑,帮助初中生认清生活中的不良诱惑。在初中生逐步扩展的生活经验的基础上,与学生一起面对成长的问题,并提供必要的帮助,学生在这样的活动中也积极参与。在拓展思考环节,教师带领学生结合自己的实际情况,写一则承诺书,也正是基于学生的生活而展开。

(3)坚持正确价值观念的引导与学生独立思考、积极实践相统一是课程的基本原则。思想品德的形成与发展.离不开学生的独立思考和积极实践,国家和社会的要求只有通过学生的独立思考与实践才能为学生真正接受。思想品德课程将正确的价值观引导蕴涵在鲜明的生活主题之中,注重课内课外相结合,鼓励学生在实践中进行积极探究和体验,通过道德践行促进思想品德的健康发展。在整个课堂教学活动中,教师都是在正确的价值观下去引导学生参与课堂,积极引导学生独立思考,之后又对学生进行分组,给出体验题目,引导学生积极参与讨论,并和同学进行分享,正是这一理念的体现。 -

第4题:

阅读材料,并回答问题。

【课程的名称】《艺术歌曲的成熟——舒伯特的歌曲》

【教学对象】高一年级学生

【教学内容】鉴赏《魔王》

【主要目标】聆听《魔王》, 感受与分析歌曲的音乐情绪和形象,了解艺术歌曲的特征。

【教学过程】(前略)

展开阶段:新课教学

学生阅读了解德奥浪漫主义乐派,舒伯特及其音乐创作。

欣赏《魔王》

(1)学生阅读材料并讨论以下问题:

①歌词是谁的诗作?

②表达什么内容?有几个人物?

③什么乐器伴奏?

(2)学生回答后,教师小结。

(3)聆听《魔王》

依据《普通高中音乐课程标准(实验)》基本理念,对教学设计中的展开阶段进行评析(7分),并说明理由。(8分)答案:解析:本题考查的是高中音乐鉴赏课教学过程的分析。《普通高中音乐课程标准(实验)》指出了高中音乐课程的基本理念:(1)以音乐审美为核心,培养兴趣 爱好;(2)面向全体学生,注重个性发展;(3)重视音乐实践,增强创造意识;(4)弘扬 民族音乐,理解多元文化。 -

第5题:

阅读教学的重点是培养学生具有()的能力。

- A、感受、理解、欣赏

- B、感受、理解、欣赏、评价

- C、感知、理解、了解、欣赏

正确答案:B -

第6题:

案例:阅读下列教学片段,回答问题。在课堂上,教师让学生“列举信息对我们自身的用处”时,学生小明的回答是:“增长知识,得到消息,交流、沟通。”学生小丽的回答是:“创造财富、增长智力、改变未来,信息的及时获取还可以改变历史。”问题: (1)小明和小丽的回答如何? (2)你更欣赏哪一种回答?为什么?请根据思维的原理进行分析。

正确答案: (1)小明所回答信息的作用都是根据信息的传递性这一方向发散出来的,几乎没有变通性。小丽回答比较发散。

(2)从思维的角度上来说,小丽的答案比较好,因为她不仅思考到了信息的传递性和时效性。还看到了信息的长远作用,这样的发散思维对于学生来说是很有好处的,有利于创造性思维的发展。 -

第7题:

阅读是搜集处理信息、认识世界、发展思维、()的重要途径。阅读教学是学生、教师、()之间对话的过程,阅读教学的重点是培养学生具有感受、理解、欣赏和评价的能力。

正确答案:获得审美体验;文本 -

第8题:

在某次“阅读教学”的主体研讨活动中,教师们特别讨论了“阅读教学”应该注意的问题。下列说法不恰当的是()。

- A、教师不应以模式化的解读来代替学生的体验和思考

- B、阅读教学应注重培养学生感受、理解、欣赏和评价的能力

- C、阅读教学应强调合作精神,注意培养学生策划、组织、协调和实施的能力

- D、要重视培养学生广泛的阅读兴趣,扩大阅读面,增加阅读量,提高阅读品位

正确答案:C -

第9题:

填空题阅读是搜集处理信息、认识世界、发展思维、()的重要途径。阅读教学是学生、教师、()之间对话的过程,阅读教学的重点是培养学生具有感受、理解、欣赏和评价的能力。正确答案: 获得审美体验,文本解析: 暂无解析 -

第10题:

问答题怎样欣赏诸多旅游景观?(举例)正确答案: 选择观赏位置:

武陵源群峰——俯瞰,地貌酷似造形——选择特定的观赏地点

峡谷、洞、一线天——置身其中近观,瀑布——适当距离仰观

江河湖海——选择在较高的亭台楼阁上俯视与远望

山水组合景观——乘船沿水路观两岸风景

把握观赏时机:

我国北方山水风景——最宜夏季观赏

南方高山(黄山、庐山)——最宜夏季观赏(夏季多雨,山中多雾,景色丰富;可以避暑)

游览海拔较高的风景名山——选择雨过天晴时最佳(观赏云海、观赏日出与日落)

青海湖鸟岛——5月是最佳时机,钱塘江大潮——农历8月18

抓住景观特点:园林

领悟自然与人文的和谐:

寺庙——多建在山麓、山谷、山间小盆地中——造成深山藏古寺的意境,与超脱红尘之外的佛教思想相一致。

大理三塔——用挺立的塔的形象突出地貌平缓的曲线。

傣族风情、蒙古风情——风俗民情是人们与自然和谐相处的结果。

我国北方园林建筑和江南园林建筑。

以情观景:

中国山水画——追求意境的表达,不拘泥于逼真的描绘;与“清净无为”、“天人合一”的道家思想相一致。

西方传统风景画——追求真实表现自然,描绘逼真。

“大江东去,浪淘尽千古风流人物”——畅旷景观与思接千载的情感相融合。

保持一定的节奏韵律:

建筑、园林、风景区——序幕、发展、高潮、结束。解析: 暂无解析 -

第11题:

问答题阅读下面材料,回答问题。 有人认为,科学家研究自然现象、探索自然规律的过程,是一个探究未知的认识过程。在教学过程中,学生学习自然科学知识,虽然是学习人类已知的知识,但对于学生来说,这些知识仍然是未知的,仍然是一个探究未知的过程。因此,教学过程就是一个认识过程。 问题:结合新课程的相关理念,谈谈你对教学过程本质的认识。正确答案:

新课程强调,教学是教与学的交往、互动,师生双方相互交流、相互沟通、相互启发、相互补充,在这个过程中教师与学生分享彼此的思考、经验和知识,交流彼此的情感、体验与观念,丰富教学内容,求得新的发现,从而达到共识、共享、共进,实现教学相长和共同发展。

交往昭示着教学不是教师教、学生学的机械相加,传统的严格意义上的教师教和学生学,将不断让位于师生互教互学,彼此将形成一个真正的“学习共同体”。在这个共同体当中,“学生的教师和教师的学生不复存在,代之而起的是新的术语:教师式学生和学生式教师。教师不再仅仅去教,而且也通过对话被教,学生在被教的同时,也同时在教。他们共同对整个成长负责。”

对教学而言,交往意味着人人参与,意味着平等对话,意味着合作性意义建构,它不仅是一种认识活动过程,更是一种人与人之间平等的精神交流。对学生而言,交往意味着主体性的凸显、个性的表现、创造性的解放。对教师而言,交往意味着上课不仅是传授知识,更是一起分享理解、促进学习;上课不是单向的付出,而是生命活动、专业成长和自我实现的过程。交往还意味着教师角色定位的转换:教师由教学中的主角转向“平等中的首席”,由传统的知识传授者转向现代的学生发展的促进者。可以说,创设基于师生交往的互动、互惠的教学关系,是本次教学改革的一项重要内容。解析: 暂无解析 -

第12题:

问答题阅读下面材料,回答问题。 有人认为,科学家研究自然现象、探索自然规律的过程,是一个探究未知的认识过程。在教学过程中,学生学习自然科学知识,虽然是学习人类已知的知识,但对于学生来说,这些知识仍然是未知的,仍然是一个探究未知的过程。因此,教学过程就是一个认识过程。 问题:请运用教学过程的基本概念及教学过程的本质,分析下面这一观点。正确答案:

(1)教学过程是指根据教学目的、任务和学生身心发展的特点,通过指导学生有目的、有计划地掌握系统文化科学基础知识和基本技能,发展学生智力和体力,形成科学世界观及培养道德品质、发展个性的过程。

(2)教学过程首先是一种认识过程。

(3)教学过程又是一种特殊的认识过程,其特殊性表现在:①间接性;②教育性;③有领导的认识;④交往性。解析: 暂无解析 -

第13题:

阅读下列材料,回答问题。

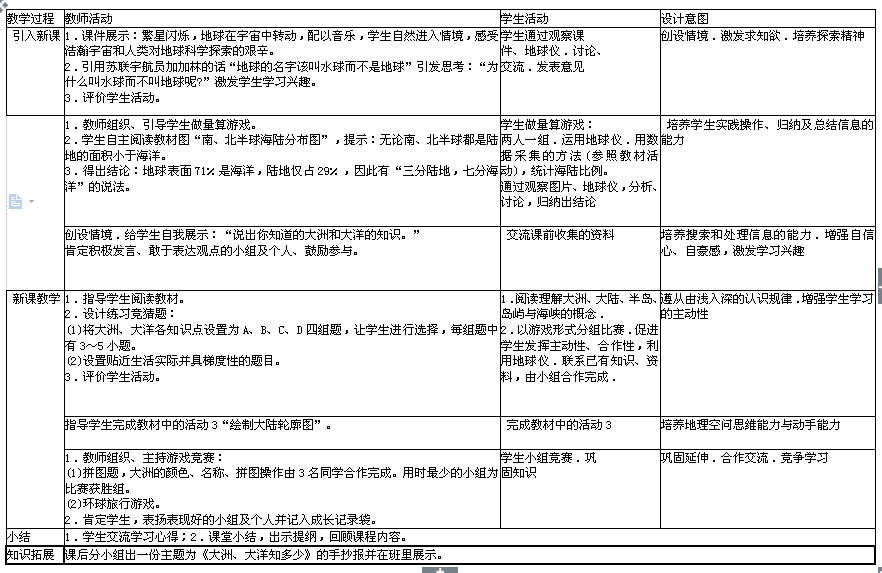

下面是李老师关于“陆地与海洋的分布”的教学过程设计.

?

问题:

(1)设计本课的教学目标。(12分)

(2)分析此教学设计的成功之处。(8分)答案:解析:(1)教学目标: ①知识与技能:能运用地图和数据说出全球海陆面积所占比例,描述海陆分布的特点;能够在图上识别出大陆、岛屿、半岛、群岛;在地图上说明七大洲和四大洋的名称、位置、轮廓和分布特征。

②过程与方法:通过学习七大洲、四大洋的分布,初步养成读图、填图等运用地图解决地理问题的习惯,培养用图能力。

③情感、态度与价值观:培养学生阅读图文和空间想象的能力,激发学生热爱人类的家园——地球的感情:通过对“地球”“水球”的讨论,培养学生热爱科学、积极探索自然世界奥秘的精神:培养学生学习地理的兴趣,树立科学的人地观及可持续发展的观念。

(2)成功之处:

①在教学中.李老师通过活动引导学生对地球仪进行观察、探究,发现海陆分布大势和各大洲的轮廓特征.再通过知识竞赛呈现和突破课本的重点和难点,引导学生在活动中记住海陆面积的比例.学会运用地图说明七大洲、四大洋的名称和位置。

②在教学中,李老师通过活动将课程标准中的“知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观”三位一体结合得较好.较好地体现了课程标准的理念。 -

第14题:

阅读下列材料,回答问题。

下面是李老师关于“新疆农业问题”的教学设计片段:

问题:

(1)为引导学生认识农业生产要因地制宜,教师在教学中可以出示哪些地理图片配合讲解?(8分)

(2)分析探究式教学法的优点和局限性。(12分)答案:解析:(1)教师在教学中可以出示新疆地区的地形图、各月气温和降水量图、光照等值线图、河流和绿洲分布图、交通线路图等。 (2)优点:探究式教学法不是以一般的知识掌握为目的,而是以问题解决为中心,以学生为主体,注重学生的独立认知活动,通过探索、研究来获取知识,着眼于培养创造性的思维能力和意志。它适用于地理概念、地理原理、地理规律的教学。教学过程是由教师先呈现概念、原理的例证.而不是直接告诉学生这些例证的共有本质特征.利用学生先前习得的知识去解决新问题.通过新问题的解决进一步发现新规则并习得解决问题的策略。

局限性:首先,它要求对一切已被前人研究、证明和总结的知识与原理,学生都要通过自己的直接探究去发现。探究式教学适合程序性知识和策略性知识的教学,同时也必须在学生有一定知识储备的前提下.方能顺利进行知识的迁移。很多教学内容会很难,甚至不可能被设计成一整套探索发现过程供学生学习。

其次.教学所耗费时间太多,往往很难在有限的时间内完成大量的教学任务。

此外,探究式教学法对待学生个别差异的适应性不强,不同智力水平、不同基础的学生,采用同一发现方案.效果不是最佳。

因此.探究式教学法只适合地理学科部分内容的教学。并且必须要与其他教学方法配合使用。才能收到良好的教学效果。 -

第15题:

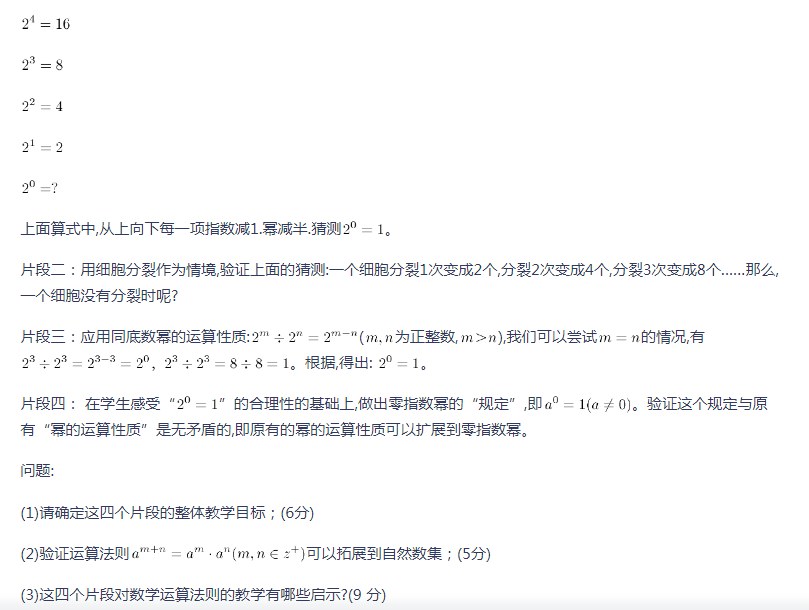

案例: 下面是“零指数幂”教学片段的描述,阅读并回答问题。

片段一:观察下列式子,指数有什么变化规律?相应的幂有什么变化规律?猜测

答案:解析:本题主要考查对新课程标准的解读,把握题干,将题目涉及相关理论进行完善并完整论述。

答案:解析:本题主要考查对新课程标准的解读,把握题干,将题目涉及相关理论进行完善并完整论述。

教学目标是教学活动的出发点和归宿,是教学活动的灵魂。课堂教学目标的确立,必须建立在科学的教学理念上,建立在对学生学习需要的科学分析上,建立在对教材的准确把握上,做到明确、具体,可操作,可检测,这样才能使教学达到事半功倍的效果。首先,教学目标陈述的主体应该是学生。第二,教学目标的陈述必须明确具体,可观察、可检测。第三,教学目标要体现“三维”融合,层次清楚。因此,在制定教学目标时首先应该确定好本节课“知识与技能”目标。在确定了“知识与技能”目标后,要进一步研究、分析,这一“知识与技能”,是怎样获得的,需要经历怎样的科学探究过程,需要用到哪些科学探究的方法,根据学生已有的知识经验和认知能力,确定“过程与方法”目标。 -

第16题:

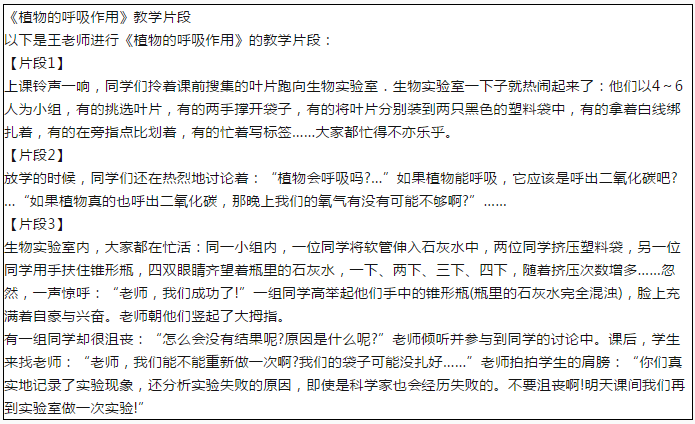

阅读以下案例,回答问题。

(1)以上教学片段体现出王老师具有什么样的教学理念

(2)运用案例中具体的事例说明王老师的教学理念。答案:解析:(1)提高学生的生物科学素养;倡导探究性学习;面向全体学生;以学生为主体、教师为主导;开放性教学理念。 (2)片段1:“他们以4-6人为小组,有的挑选叶片,有的两手撑开袋子,有的将叶片分别装到两只黑色的塑料袋中,有的拿着白线绑扎着,有的在旁指点比划着,有的忙着写标签……”在小组分工中让每个学生都有机会承担各种角色,采用这种组织形式进行探究活动,让每个学生在多个方面有所进步,让他们的潜能、生物科学素养得到了发展,体现了“面向全体学生”的理念,并且将课堂还给学生,发挥了学生的主体地位,也创设了开放

式、民主式的活跃课堂。

片段2:放学的时候,同学们还在热烈地讨论着:“植物会呼吸吗 ”“如果植物能呼吸,它应该是呼出二氧化碳吧 ”“如果植物真的也呼出二氧化碳,那晚上我们的氧气有没有可能不够啊 ”体现了王老师不仅注重课上的实验探究,而且能激励学生将探究迁移到课外,倡导探究性学习有助于学生学习方式的转变,有利于学生主体性的发挥和创新精神的培养,对培养学生的科学素养起着至关重要的作用。

片段3:在学生实验的过程中,王老师注意培养学生动手能力和科学探究能力;王老师对于学生实验的失败没有打击,而是鼓励和引导,体现了“面向全体学生”以及“提高学生的生物科学素养”的理念。 -

第17题:

阅读下列材料,回答问题。 下面是赵老师依据高中地理课程标准的要求,设计的问题与活动: (1)请学生向同学和老师列举自己熟悉的旅游资源名称,并与他们交流,说明它们具备旅游资源特性的原因。(2)查阅国家旅游资源分类评价标准,选取有代表性的自然旅游资源与人文旅游资源,从三个或三个以上方面,比较自然旅游资源与人文旅游资源的差别。 (3)向老师和同学展示自己收集的旅游图片或资料,结合自己的旅游经历,与同学交流欣赏旅游景观的亲身体验。 (4)设计一条本地"一日游"旅游线路,模拟导游,从旅游景观欣赏的角度说明设计思路。 材料中赵老师设计的问题与活动主要是为了评价学生哪方面的能力?

正确答案: 主要是评价学生对地理知识(旅游资源)的理解和应用能力。 -

第18题:

阅读下面的文字,回答问题。

正确答案: 黛玉便同了宝钗,来至蘅芜苑中。进了房,宝钗便坐了,笑道:“你跪下,我要审你。”黛玉不解何故,因笑道:“你瞧宝丫头疯了!审问我什么?”请问宝钗为什么要审问黛玉?答:因为在行酒令时,黛玉一时着急竟引用了《牡丹亭》和《西厢记》里的话。宝钗“教导”黛玉不要被杂书移了性情,“就不可救了”。黛玉自知有错,虚心接受了宝钗的“女子无才便是德”的教导。 -

第19题:

阅读以下《阿房官赋》一课的教学目标,按要求回答问题。【知识与能力】指导学生通过朗读积累“西、钩、斗”等词类活用现象,并疏通文意。【过程与方法】指导学生通过反复阅读,欣赏精彩的描写片段。【情感态度与价值观】体会本文简明生动的语言风格。对上述教学目标分析不恰当的是()。

- A、体现学生是主体的教学理念

- B、行为动词可测量、可评价、可理解

- C、局限于基础技能和能力的培养

- D、缺少情感态度与价值观的教学目标

正确答案:C -

第20题:

怎样欣赏诸多旅游景观?(举例)

正确答案:选择观赏位置:

武陵源群峰——俯瞰,地貌酷似造形——选择特定的观赏地点

峡谷、洞、一线天——置身其中近观,瀑布——适当距离仰观

江河湖海——选择在较高的亭台楼阁上俯视与远望

山水组合景观——乘船沿水路观两岸风景

把握观赏时机:

我国北方山水风景——最宜夏季观赏

南方高山(黄山、庐山)——最宜夏季观赏(夏季多雨,山中多雾,景色丰富;可以避暑)

游览海拔较高的风景名山——选择雨过天晴时最佳(观赏云海、观赏日出与日落)

青海湖鸟岛——5月是最佳时机,钱塘江大潮——农历8月18

抓住景观特点:园林

领悟自然与人文的和谐:

寺庙——多建在山麓、山谷、山间小盆地中——造成深山藏古寺的意境,与超脱红尘之外的佛教思想相一致。

大理三塔——用挺立的塔的形象突出地貌平缓的曲线。

傣族风情、蒙古风情——风俗民情是人们与自然和谐相处的结果。

我国北方园林建筑和江南园林建筑。

以情观景:

中国山水画——追求意境的表达,不拘泥于逼真的描绘;与“清净无为”、“天人合一”的道家思想相一致。

西方传统风景画——追求真实表现自然,描绘逼真。

“大江东去,浪淘尽千古风流人物”——畅旷景观与思接千载的情感相融合。

保持一定的节奏韵律:

建筑、园林、风景区——序幕、发展、高潮、结束。 -

第21题:

问答题怎样进行旅游景观的欣赏?正确答案: 选择观赏位置、把握观赏时机、抓住景观特点、领悟自然与人文的和谐、以情观景、查看有关资料、保持一定的节奏。解析: 暂无解析 -

第22题:

问答题阅读下列材料,回答问题。 下面是赵老师依据高中地理课程标准的要求,设计的问题与活动: (1)请学生向同学和老师列举自己熟悉的旅游资源名称,并与他们交流,说明它们具备旅游资源特性的原因。(2)查阅国家旅游资源分类评价标准,选取有代表性的自然旅游资源与人文旅游资源,从三个或三个以上方面,比较自然旅游资源与人文旅游资源的差别。 (3)向老师和同学展示自己收集的旅游图片或资料,结合自己的旅游经历,与同学交流欣赏旅游景观的亲身体验。 (4)设计一条本地"一日游"旅游线路,模拟导游,从旅游景观欣赏的角度说明设计思路。 这种能力评价的内容和目标有哪些?正确答案: 评价学生对地理知识的理解和应用能力的内容与目标主要有:

①对地理学科基本的、核心的概念或结论的理解。

②了解识别地理事物的空间结构、功能和作用。

③根据文字、图表、数据等背景材料,分析理解地理事物发展变化的过程。

④根据文字、图表、数据等背景材料,理解人类赖以生存的自然地理环境的主要特征,以及自然地理环境各要素之间的相互关系。

⑤了解人类活动对地理环境的影响,理解人文地理环境的形成和特点;认识可持续发展的意义及主要途径。

⑥认识区域差异,了解区域可持续发展面临的主要问题和解决途径。解析: 暂无解析 -

第23题:

单选题下面对阅读教学理解有误的一项是( )。A阅读教学是学生、教师、教科书编者、文本之间对话的过程

B阅读是学生的个性化行为

C阅读教学应注重培养学生感受、理解、欣赏和评价的能力

D应加强对阅读方法的指导,让第一学段的学生逐步学会精读、略读和浏览

正确答案: B解析:

《义务教育语文课程标准(2011年版)》指出“应加强对阅读方法的指导,让学生逐步学会精读、略读和浏览”,并没有明确规定“让第一学段的学生逐步学会精读、略读和浏览”。