在讲解“遗传信息的携带者——核酸”一节时,教师分析了DNA能作为警方寻找犯罪嫌疑人的重要材料后,提出:问题“DNA的什么特点能让其发挥这么大的作用呢 ”这个问题属于( )。A.综合提问 B.运用提问 C.分析提问 D.评价提问

题目

B.运用提问

C.分析提问

D.评价提问

相似考题

更多“在讲解“遗传信息的携带者——核酸”一节时,教师分析了DNA能作为警方寻找犯罪嫌疑人的重要材料后,提出:问题“DNA的什么特点能让其发挥这么大的作用呢 ”这个问题属于( )。”相关问题

-

第1题:

随着科学技术的进步,警方侦查的技术也有所提升。只要嫌疑人是累犯,并且在现场留下了任何可以提取DNA的物质,如血迹、头发等,都可以通过DNA鉴定技术确认嫌疑人的DNA遗传信息,进而确定嫌疑人的身份。

由此可以推出( )。

A.警方不能确定初犯嫌疑人的身份

B.嫌疑人携带的DNA遗传信息不会改变

C.只有通过DNA鉴定技术才可以确定嫌疑人的身份

D.嫌疑人的头发和血迹提取出的遗传信息有可能不同答案:B解析:根据题干所给信息,如果嫌疑人携带的DNA遗传信息会发生变化,那么DNA鉴定技术就不能发挥作用了,所以B项是正确的。A项,题目中只说明嫌疑人是累犯时的情况,并没有说明初犯嫌疑人的情况,所以不能推出;C项,DNA鉴定技术是可以确定嫌疑人身份的一种方法,但并不是只有这一种方法,排除;D项明显不正确。答案选B。 -

第2题:

材料。

问题:

(1)围绕上述材料内容,谈谈该教师创设问题情境的目的与作用。(10分)

(2)材料中提到的建构DNA双螺旋模型,属于哪一种模型?请结合高中生物教材内容,列举两种同类型的模型实例。(10分)答案:解析:(1)第一处创设问题情境,以设置悬念的方式导入新课,激发学生探究的欲望,同时帮助学生形成DNA分子结构的初步印象。第二处创设问题情境,感悟DNA分子结构发现过程的科学探索精神和思维方法。了解组成DNA的基本单位——脱氧核苷酸的连接方式。

第三处创设问题情境,进一步探究DNA的平面结构和空间结构。通过此处设置的一系列问题可以让学生注意到DNA分子结构的关键点,并形成有关DNA的具体清晰的结构图,学生可以提高自身的空间想象能力。

第四处创设问题情境,通过问题1,学生能认识到合作学习的重要性;通过问题2,学生可以比较理解遗传信息、DNA分子多样性和特异性的知识;通过问题4,可引发学生对下一课时“DNA的复制”的期望.为构建更完整的知识体系提供帮助。

材料中强化了问题情景创设的目的性和有效性,既保证了课堂提问的数量和质量,也保证了问题情境具有一定的梯度和广度,从而引发学生对DNA结构本质的深层探究,使学生在探究活动中体验科学方法和科学思维的多角度、多样化和创新性,感悟科学家的科学探究精神,有效地落实了课程标准所要求的三维目标。

(2)属于物理模型。物理模型是指以实物或图画形式直观地表达认识对象特征的模型.物理模型既包括静态的结构模型,如真核细胞的三维结构模型、细胞膜的流动镶嵌模型等;又包括动态的过程模型,如教材中学生动手构建的减数分裂中染色体变化的模型、血糖调节的模型等。 -

第3题:

材料:

DNA分子的结构

“DNA分子的双螺旋结构”是学生学习的重点和难点。为了解决这一难点,在本节教学中,教师利用可拆卸的DNA模型教具,把模型建构贯穿于学习的全过程,加强学生的动手能力和对知识的理解。

(1)初步学习DNA分子的结构。教师通过三维动画展示DNA分子的结构层次.图解DNA分子双螺旋结构模型的基本要点。

(2)通过组装DNA模型,理解DNA分子的结构特点。教师先让学生观察桌面的DNA模型的小零件,猜测一下每一个零件分别代表什么结构。

大部分学生能够根据DNA分子结构模式图作出正确的判断。教师要求学生用桌面的DNA模型的小零件组装成脱氧核苷酸,组装好后,互相检查组装出来的模型最多共有多少种脱氧核苷酸。

学生相互检查,相互交流、纠正后得出“共有4种脱氧核苷酸”的结论。

教师再把学生分成小组,让各组把每个成员做的“核苷酸”连接成DNA。通过教师的提醒,学生进行自我检查和更正,进而加深对DNA分子结构特点的理解。

(3)通过观察、比较各组所做的DNA模型,总结DNA分子的共同性与特异性以及碱基数量关系。

问题:

(1)该教学设计需要老师很强的课堂组织技能,课堂组织的目的是什么 (8分)

(2)简述模型作为直观教具的具体作用。(12分)答案:解析:(1)课堂组织的目的在于:①引导和维持学生的注意;②引起学习兴趣和动机;③加强学生的自信心和进取心;④帮助学生建立良好的行为标准;⑤创造良好的课堂气氛。

(2)模型作为直观教具的具体作用包括:

①可用于新课的起始阶段。“引导观察的直观式”是用呈现的教具吸引学生的目光,在观察中产生思考,迅速进入学习状态。

②用于引导学生提出问题。教师在教学中,应积极地利用教具创设认知上的冲突,诱发学生的思考和提出问题。

③用于突出教学重点。简约化、形象化和模式化的直观教具可以生动、形象和逼真地显示突出教学重点。、

④用于突破教学难点。

⑤用于揭示机理。生物体的生理活动过程有其抽象性、隐约性、连续性、变化性、复杂性,而直观教具的演示可以使学生产生正确的感知和表象.在获得感性认识的基础上建立对生物活动机理的理性认识。

⑥用于设置悬念。生物教学中,适时用教具设置悬念激疑,可以使学生因疑生趣,由疑诱思,以疑获知。

⑦用于巩固知识。 -

第4题:

在讲解“遗传信息的携带者——核酸”一节时.教师分析了DNA能作为警方寻找犯罪嫌疑的重要材料后,提出问题“DNA的什么特点能让其发挥这么大的作用呢”这个问题属于( )。A.综合型提问

B.运用型提问

C.分析型提问

D.评价型提问答案:A解析:【知识点】本题考查提问的类型。 【答案】A。

【解析】综合型提问的作用是激发学生的想象力和创造力,通过对综合型提问的回答,学生需要在脑海里迅速地检索与问题有关的知识.对这些知识进行分析综合得出新的结论,有利于能力的培养。题干中的问题属于综合型提问。 -

第5题:

“遗传信息的携带者——核酸”这一节内容的重点放在细胞层面上,让学生了解核酸在细胞中的分布以及核酸能够成为遗传信息携带者的原因。组织好学生观察“DNA和RNA在细胞中的分布”实验是本节的关键。本节的另一个重点内容是理解核酸是一种生物大分子,它是由核苷酸连接而成的长链。可以从学生已有的知识入手,从核酸的基本组成元素出发,由元素组成核苷酸,由核苷酸组成核苷酸链,再形成核酸。注意利用课文中两种核苷酸的比较,以区分DNA和RNA的基本组成单位的不同,组成两种核苷酸碱基的不同和所含的五碳糖不同,提高归纳判断能力。依据以上内容,确定本节的重难点,并且围绕主要内容--DNA设计一系列问题串,达到学习的目的。

正确答案: (1)教学重点:①核酸的分子结构和功能。②观察并区分DNA和RNA在细胞中的分布。教学难点:观察并区分DNA和RNA在细胞中的分布。(2)有关DNA知识的教学过程中的问题串:①DNA的中文名称是什么呢?(脱氧核糖核酸)②脱氧核糖核酸属于哪一类有机化合物?(核酸)③核酸有哪些种类?有什么功能?(核酸包括两大类:一类是脱氧核糖核酸,简称DNA;一类是核糖核酸,简称RNA。核酸是细胞内携带遗传信息的物质,在生物体的遗传、变异和蛋白质的生物合成中有重要的作用。)④一个细胞的基本结构是什么?核酸存在于细胞的哪些部位?(细胞有细胞膜、细胞质、细胞核等几个部分,植物细胞还有细胞壁、液泡等特殊结构。)⑤大家能否通过实验,判断DNA和RNA在细胞中的分布情况? -

第6题:

修补胸腺嘧啶有数种方法,其中之一是用DNA连接酶、DNA聚合酶等催化进行,试问这些酶按下列哪种顺序发挥作用:()

- A、DNA连接酶→DNA聚合酶→核酸内切酶

- B、DNA聚合酶→核酸内切酶→DNA连接酶

- C、核酸内切酶→DNA聚合酶→DNA连接酶

- D、核酸内切酶→DNA连接酶→DNA聚合酶

正确答案:C -

第7题:

病毒只有一种核酸(DNA或RNA),两种核酸不可能兼得,以此作为遗传信息的载体。

正确答案:正确 -

第8题:

DNA分子为什么能储存足够量的遗传信息?

正确答案:遗传信息蕴藏在4种碱基的排列顺序之中,碱基排列顺序是千变万化的。 -

第9题:

能转录DNA上的遗传信息,并作为蛋白质合成模板的核酸,称为()。

- A、tRNA

- B、rRNA

- C、mRNA

正确答案:C -

第10题:

判断题所有的细胞都具备两种核酸(即DNA、RNA),以此作为遗传信息复制与转录的载体。A对

B错

正确答案: 对解析: 暂无解析 -

第11题:

单选题在讲解“遗传信息的携带者——核酸”一节时,教师分析了DNA能作为警方寻找犯罪嫌疑的重要材料后,提出问题:“DNA的什么特点能让其发挥这么大的作用呢?”这个问题属于()。A综合型提问

B运用型提问

C分析型提问

D评价型提问

正确答案: D解析: 综合型提问的作用是激发学生的想象力和创造力,通过对综合型提问的回答,学生需要在脑海里迅速地检索与问题有关的知识,对这些知识进行分析综合得出新的结论,有利于能力的培养。题干中的问题属于综合型提问。 -

第12题:

单选题线粒体脑肌病的遗传特点是()A染色体DNA及线粒体DNA均与发病有关

B线粒体DNA是由母系遗传

C线粒体DNA包括了大部分遗传信息

D其临床表型为同质性

E临床症状与线粒体DNA突变量无关

正确答案: A解析: 暂无解析 -

第13题:

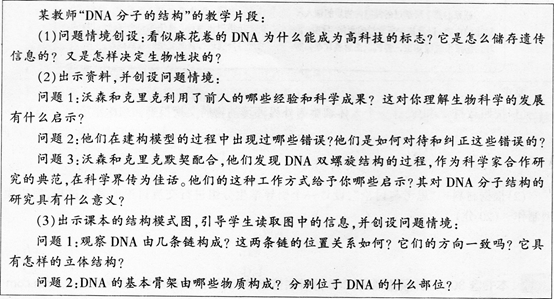

某教师“DNA分子的结构”的教学片段:

(1)问题情境创设:看似麻花卷的DNA为什么能成为高科技的标志 它是怎么储存遗传信息的 又是怎样决定生物性状的

(2)出示资料,并创设问题情境:

问题1:沃森和克里克利用了前人的哪些经验和科学成果 这对你理解生物科学的发展有什么启示

问题2:他们在建构模型的过程中出现过哪些错误 他们是如何对待和纠正这些错误的

问题3:沃森和克里克默契配合,他们发现DNA双螺旋结构的过程,作为科学家合作研究的典范,在科学界传为佳话。他们的这种工作方式给予你哪些启示 其对DNA分子结构具有什么意义

(3)出示课本的结构模式图,引导学生读取图中的信息,并创设问题情境:

问题1:观察DNA由几条链构成 这两条链的位置关系如何 它们的方向一致吗 它具有怎样的立体结构

问题2:DNA的基本骨架由哪些物质构成 分别位于DNA的什么部位

问题3:什么是碱基互补配对原则 碱基位于DNA的什么位置

问题4:脱氧核苷酸的三个组成成分怎样连接 脱氧核苷酸间又是如何连接的

(4)模型建构,四人小组自备材料合作构建模型,组内、组间合作与交流,及时反馈学习效

果,引证所学概念,并引发新的问题探究。

问题情境创设:

问题1:发现组员出错时有什么感受 你对你们的成功(不成功)的经验有什么感想

问题2:每个小组的DNA相同吗 DNA之间的差异主要在哪里

问题3:大家的组装方式有什么不同吗

问题4:你觉得细胞在形成新的DNA分子时会以哪种方式进行

回答以下问题:

(1)围绕上述材料内容,谈谈该教师创设问题情境的目的与作用。

(2)材料中提到的建构DNA双螺旋模型,属于哪一种模型 请结合高中生物教材内容,列举两种同类型的模型实例。答案:解析:【知识点】本题考查创设问题情境的作用、生物教学模型。 【参考答案】

(1)第一处创设问题情境,以设置悬念的方式导入新课,激发学生探究的欲望,同时帮助学生形成DNA分子结构的初步印象。

第二处创设问题情境,感悟DNA分子结构发现过程的科学探索精神和思维方法。了解组成DNA的基本单位——脱氧核苷酸的连接方式。

第三处创设问题情境.进一步探究DNA的平面结构和空间结构。通过此处设置的一系列问题可以让学生注意到DNA分子结构的关键点.并形成有关DNA的具体清晰的结构图。学生可以提高自身的空间想象能力。

第四处创设问题情境,通过问题1,学生能认识到合作学习的重要性;通过问题2,学生可以比较理解遗传信息、DNA分子多样性和特异性的知识:通过问题4,可引发学生对下一课时《DNA的复制》的期望。为构建更完整的知识体系提供帮助。

材料中强化了问题情景创设的目的性和有效性,既保证了课堂提问的数量和质量.也保证了问题情境具有一定的梯度和广度.从而引发学生对DNA结构本质的深层探究.使学生在探究活动中体验科学方法和科学思维的多角度、多样化和创新性,感悟科学家的科学探究精神,有效地落实了课程标准的三维目标。

(2)属于物理模型。物理模型是指以实物或图画形式直观地表达认识对象特征的模型,物理模型既包括静态的结构模型,如真核细胞的三维结构模型、细胞膜的流动镶嵌模型等;又包括动态的过程模型,如教材中学生动手构建的减数分裂中染色体变化的模型、血糖调节的模型等。 -

第14题:

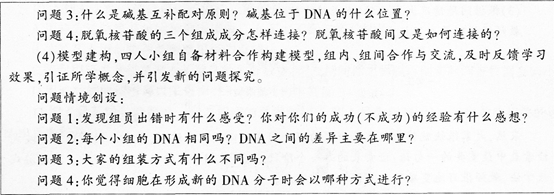

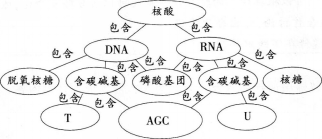

材料.下图是某教师设计的“遗传信息的携带者——核酸”一课的板书:

问题:(1)材料中的板书属于哪种类型的板书 你还能列举其他类型的板书吗 (10分)(2)某教师打算从“场所、条件、物质变化、能量变化、实质”这几个方面对“光合作用和呼吸作用”进行比较,请设计合理的板书,既简洁明了,又便于学生对比、分析和记忆。(10分)答案:解析:(1)概念图式的板书(或者图文式板书)。另外板书类型有:图表式、问答式、表格式、提纲式、综合式等。(2)根据题意,可以设计为表格式的板书,如下:

-

第15题:

材料.

某教师“DNA分子的结构”的教学片段:

(1)问题情境创设:看似麻花卷的DNA为什么能成为高科技的标志 它是怎么储存遗传信息的 又是怎样决定生物性状的

(2)出示资料,并创设问题情境:

问题1:沃森和克里克利用了前人的哪些经验和科学成果 这对你理解生物科学的发展有什么启示

问题2:他们在建构模型的过程中出现过哪些错误 他们是如何对待和纠正这些错误的

问题3:沃森和克里克默契配合,他们发现DNA双螺旋结构的过程,作为科学家合作研究的典范,在科学界传为佳话。他们的这种工作方式给予你哪些启示 其对DNA分子结构的研究具有什么意义

(3)出示课本的结构模式图,引导学生读取图中的信息,并创设问题情境:

问题1:观察DNA由几条链构成 这两条链的位置关系如何 它们的方向一致吗 它具有怎样的立体结构

问题2:DNA的基本骨架由哪些物质构成 分别位于DNA的什么部位

问题3:什么是碱基互补配对原则 碱基位于DNA的什么位置

问题4:脱氧核苷酸的三个组成成分怎样连接 脱氧核苷酸间又是如何连接的

(4)模型建构,四人小组自备材料合作构建模型,组内、组间合作与交流,及时反馈学习效果.引证所学概念,并引发新的问题探究。

问题情境创设:

问题1:发现组员出错时有什么感受 你对你们的成功(不成功)的经验有什么感想

问题2:每个小组的DNA相同吗 DNA之间的差异主要在哪里

问题3:大家的组装方式有什么不同吗

问题4.你觉得细胞在形成新的DNA分子时会以哪种方式进行

问题:

(1)围绕上述材料内容,谈谈该教师创设问题情境的目的与作用。(10分)

(2)材料中提到的建构DNA双螺旋模型,属于哪一种模型 请结合高中生物教材内容,列举两种同类型的模型实例。(10分)答案:解析:(1)第一处创设问题情境,以设置悬念的方式导入新课,激发学生探究的欲望,同时帮助学生形成DNA分子结构的初步印象。第二处创设问题情境,感悟DNA分子结构发现过程的科学探索精神和思维方法。了解组成DNA的基本单位——脱氧核苷酸的连接方式。第三处创设问题情境,进一步探究DNA的平面结构和空间结构。通过此处设置的一系列问题可以让学生注意到DNA分子结构的关键点,并形成有关DNA的具体清晰的结构图,学生可以提高自身的空间想象能力。第四处创设问题情境,通过问题1,学生能认识到合作学习的重要性:通过问题2,学生可以比较理解遗传信息、DNA分子多样性和特异性的知识;通过问题4,可引发学生对下一课时《DNA的复制》的期望,为构建更完整的知识体系提供帮助。材料中强化了问题情景创设的目的性和有效性,既保证了课堂提问的数量和质量,也保证了问题情境具有一定的梯度和广度.从而引发学生对DNA结构本质的深层探究,使学生在探究活动中体验科学方法和科学思维的多角度、多样化和创新性,感悟科学家的科学探究精神,有效地落实了课程标准的三维目标。(2)属于物理模型。物理模型是指以实物或图画形式直观地表达认识对象特征的模型,物理模型既包括静态的结构模型.如真核细胞的三维结构模型、细胞膜的流动镶嵌模型等;又包括动态的过程模型,如教材中学生动手构建的减数分裂中染色体变化的模型、血糖调节的模型等。 -

第16题:

在讲解“遗传信息的携带者——核酸”一节时,教师分析了DNA能作为警方寻找犯罪嫌疑的重要材料后,提出问题:“DNA的什么特点能让其发挥这么大的作用呢?”这个问题属于()。

- A、综合型提问

- B、运用型提问

- C、分析型提问

- D、评价型提问

正确答案:A -

第17题:

关于遗传信息和遗传密码在核酸中的位置和碱基构成的叙述中,下列正确的是()

- A、遗传信息位于mRNA上,遗传密码位于DNA上,构成碱基相同

- B、遗传信息位于DNA上,遗传密码位于mRNA上,构成碱基相同

- C、遗传信息和遗传密码都位于DNA上,构成碱基相同

- D、遗传信息位于DNA上,遗传密码位于mRNA上,构成的碱基不完全相同

正确答案:D -

第18题:

所有的细胞都具备两种核酸(即DNA、RNA),以此作为遗传信息复制与转录的载体。

正确答案:正确 -

第19题:

线粒体脑肌病的遗传特点是()

- A、染色体DNA及线粒体DNA均与发病有关

- B、线粒体DNA是由母系遗传

- C、线粒体DNA包括了大部分遗传信息

- D、其临床表型为同质性

- E、临床症状与线粒体DNA突变量无关

正确答案:B -

第20题:

DNA的结构特征对于遗传信息的传递具有什么特殊的作用?

正确答案: D.NA双螺旋结构可以很好地保护内部的脱氧核苷酸,使其免受外界因素的影响,使DNA的内部脱氧核苷酸排列顺序基本稳定,就保持了生物体性状的稳定性,给生物体的稳定遗传提供了先决条件。

在DNA复制(边解旋边复制)的时候,双螺旋结构又成为了精确的模板,加上碱基互补配对的高度精确性(即只能A与T配对.C与G配对),使遗传信息得以稳定的复制传递,再经转录将遗传信息准确地传递给mRNA -

第21题:

判断题病毒只有一种核酸(DNA或RNA),两种核酸不可能兼得,以此作为遗传信息的载体。A对

B错

正确答案: 错解析: 暂无解析 -

第22题:

单选题能转录DNA上的遗传信息,并作为蛋白质合成模板的核酸,称为()。AtRNA

BrRNA

CmRNA

正确答案: A解析: 暂无解析 -

第23题:

问答题材料:某教师关于“DNA分子的结构”的教学设计思路如下:(1)问题情境创设:犯罪分子逃亡几年后,经过DNA鉴定可以确定犯罪分子,为什么通过DNA能确定身份?(2)出示资料,并创设问题情境:问题1:沃森和克里克利用了前人的哪些经验和科学成果?这对你理解生物科学的发展有什么启示?问题2:他们在建构模型的过程中出现过哪些错误?他们是如何对待和纠正这些错误的?问题3:沃森和克里克默契配合,他们发现DNA双螺旋结构的过程,作为科学家合作研究的典范,在科学界传为佳话。他们的这种工作方式给予你哪些启示?其对DNA分子结构具有什么意义?(3)出示课本的结构模式图,引导学生读取图中的信息,并创设问题情境:问题1:观察并回答DNA是由几条链构成的?这两条链的位置关系如何?它们的方向一致吗?它具有怎样的立体结构?问题2:DNA的基本骨架由哪些物质构成?分别位于DNA的什么部位?问题3:什么是碱基互补配对原则?碱基位于DNA的什么位置?问题4:脱氧核苷酸的三个组成成分怎样连接?脱氧核苷酸间又是如何连接的?(4)模型建构,四人小组自备材料合作构建模型,组内、组间合作与交流,及时反馈学习效果,引证所学概念,并引发新的问题探究。问题情境创设:问题1:发现组员出错时有什么感受?你对你们的成功(不成功)的经验有什么感想?问题2:每个小组的DNA相同吗?DNA之间的差异主要在哪里?问题3:大家的组装方式有什么不同吗?问题4:你觉得细胞在形成新的DNA分子时会以哪种方式进行?问题:(1)围绕上述材料内容,谈谈该教师创设问题情境的目的与作用。(2)材料中提到的建构DNA双螺旋模型,属于哪一种模型?请结合高中生物教材内容,列举两种同类型的模型实例。正确答案: (1)第一处创设问题情境,以设置悬念的方式导入新课,激发学生探究的欲望,同时帮助学生形成DNA分子结构的初步印象。第二处创设问题情境,感悟DNA分子结构发现过程的科学探索精神和思维方法。了解组成DNA基本单位——脱氧核苷酸的连接方式。第三处创设问题情境,进一步探究DNA的平面结构和空间结构。通过此处设置的一系列问题可以让学生注意到DNA分子结构的关键点,并形成有关DNA的具体清晰的结构图,学生可以提高自身空间想象能力。第四处创设问题情境,通过问题1,学生能认识到合作学习的重要性;通过问题2,学生通过比较理解遗传信息、DNA分子多样性和特异性的知识;通过问题4,可引发学生对下一课的“DNA的复制”的期望,为构建更完整的知识体系提供帮助。材料中强化了问题情景创设的目的性和有效性,既保证了课堂提问的数量和质量,也保证了问题情景具有一定的梯度和广度,从而引发学生对DNA结构本质的深层探究,使学生在探究活动中体验科学方法和科学思维的多角度、多样化和创新性,感悟科学家的科学探究精神,有效地落实了课程标准的三维目标。(2)属于物理模型。物理模型是指以实物或图画形式直观地表达认识对象特征的模型,物理模型既包括静态的结构模型,如真核细胞的三维结构模型、细胞膜的流动镶嵌模型等;又包括动态的过程模型,如教材中学生动手构建的减数分裂中染色体变化的模型、血糖调节的模型等。解析: 暂无解析