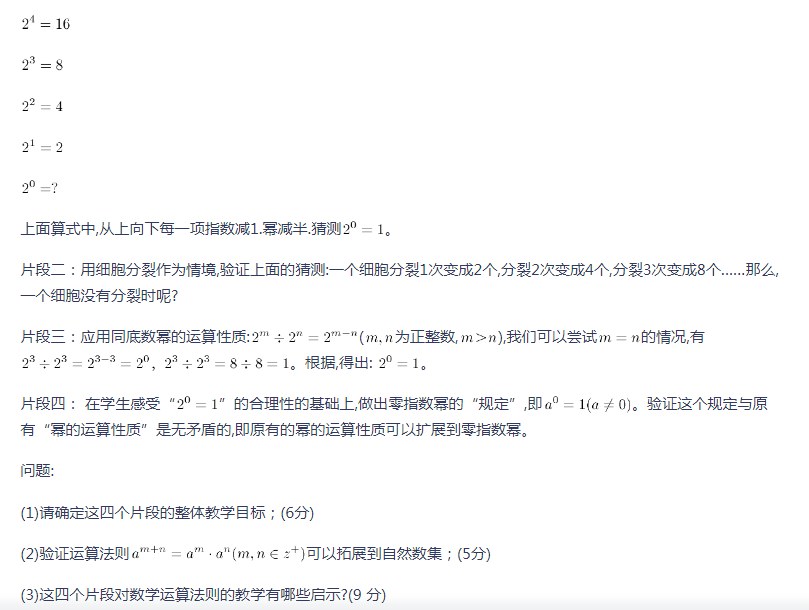

案例:下面是“零指数幂”教学片段的描述,阅读并回答问题。 片段一:观察下列式子,指数有什么变化规律 相应的幂有什么变化规律 猜测20- 24=16 23=8 22=4 21=2 20= 上面算式中,从上向下每一项指数减1,幂减半,猜测20=1。 片段二:用细胞分裂作为情境,验证上面的猜测:一个细胞分裂一次变为2个,分裂2次变为4个,分裂3次变为8个……那么,一个细胞没有分裂时呢 片段三:应用同底数幂的运算性质:2m÷2n=2m-n(m,n为正整数,m>n),我们可以尝试m=n的情况

题目

案例:下面是“零指数幂”教学片段的描述,阅读并回答问题。

片段一:观察下列式子,指数有什么变化规律 相应的幂有什么变化规律 猜测20-

24=16

23=8

22=4

21=2

20=

上面算式中,从上向下每一项指数减1,幂减半,猜测20=1。

片段二:用细胞分裂作为情境,验证上面的猜测:一个细胞分裂一次变为2个,分裂2次变为4个,分裂3次变为8个……那么,一个细胞没有分裂时呢

片段三:应用同底数幂的运算性质:2m÷2n=2m-n(m,n为正整数,m>n),我们可以尝试m=n的情况,有23÷23=23-3=20。根据23÷23=8÷8=1,得出:20-1。

片段四:在学生感受“20-1”的合理性的基础上,做出零指数幂的“规定”,即a0=1(a≠0)。验证这个规定与原有“幂的运算性质”是无矛盾的,即原有的幂的运算性质可以扩展到零指数幂。

问题:

(1)请确定这四个片段的整体教学目标;(6分)

(2)验证运算法则

可以拓展到自然数集;(5分)

可以拓展到自然数集;(5分)

(3)这四个片段对数学运算法则的教学有哪些启示 (9分)

片段一:观察下列式子,指数有什么变化规律 相应的幂有什么变化规律 猜测20-

24=16

23=8

22=4

21=2

20=

上面算式中,从上向下每一项指数减1,幂减半,猜测20=1。

片段二:用细胞分裂作为情境,验证上面的猜测:一个细胞分裂一次变为2个,分裂2次变为4个,分裂3次变为8个……那么,一个细胞没有分裂时呢

片段三:应用同底数幂的运算性质:2m÷2n=2m-n(m,n为正整数,m>n),我们可以尝试m=n的情况,有23÷23=23-3=20。根据23÷23=8÷8=1,得出:20-1。

片段四:在学生感受“20-1”的合理性的基础上,做出零指数幂的“规定”,即a0=1(a≠0)。验证这个规定与原有“幂的运算性质”是无矛盾的,即原有的幂的运算性质可以扩展到零指数幂。

问题:

(1)请确定这四个片段的整体教学目标;(6分)

(2)验证运算法则

可以拓展到自然数集;(5分)

可以拓展到自然数集;(5分)

(3)这四个片段对数学运算法则的教学有哪些启示 (9分)

相似考题

更多“案例:下面是“零指数幂”教学片段的描述,阅读并回答问题。 ”相关问题

-

第1题:

阅读案例,并回答问题。

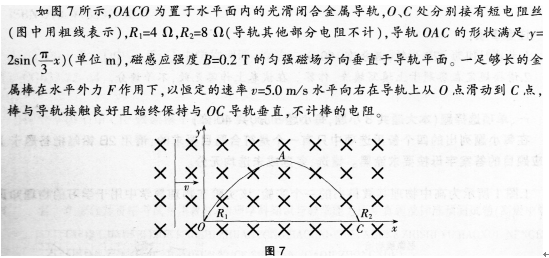

下面为一道物理试题和某同学的解答过程。

求:

(1)外力F的最大值;

(2)在滑动过程中通过金属棒的电流I与时间t的关系。

问题:

(1)指出此道试题检测了学生所学的哪些知识点。

(2)给出正确的解题过程。

(3)针对学生解题过程存在的问题,设计一个教学片段,帮助学生解决此类问题。答案:解析:(1)本题考查法拉第电磁感应定律、欧姆定律、安培力等知识点。

(2)正确解题过程:

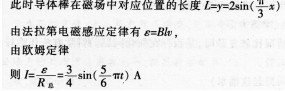

(1)导体棒在运动过程中,速度恒定。由题意可知,当导体棒运动到A点时,导体棒产生的电动势的值最大,产生的电流最大。

(2)导体棒在磁场中运动所经过的时间t与距离坐标原点的位置关系x=vt

(3)教学片段

师:同学们,通过分析题目,我们知道这是一道关于电磁感应的综合应用题。要求解外力F的最大值.我们

需要先分析金属棒的运动情况。大家看一下金属棒做什么运动

生:匀速直线运动。

师:没错。那么对金属棒受力分析,它受到了哪些力呢

生:竖直方向上,支持力和重力等大反向;水平方向上,外力F和安培力等大反向;合外力为零。

师:恩,同学们都很聪明。现在我们要求解外力F的最大值,是不是只要知道安培力的最大值就可以呢

当L最大的时候,也

就是安培力最大的时候。

师:那么现在大家想想,当金属棒运动到哪个位置,三最大呢R总又应该怎么计算呢

生:当棒运动到A时,£最大。根据串联电路电阻的关系,R总=尺。+R:。

师:大家仔细分析一下,当金属棒切割磁感线时,金属棒就相当于电源,那么两个电阻是并联还是串联关系呢大家可以画等效电路图分析一下。

生:并联。

师:很好,大家跟着老师一起来画一下。根据右手定则上面为正极,下面为负极,是不是这样的呢

师:非常棒。这道题的关键就在此。很多同学会因为算错电阻而错解。在电磁感应现象中,大家要注意等效

电源,找到等效电源之后,再根据串并联电路的特点去分析。此外解题要对题目进行分析,并配以必要的文字说明。大家知道了吗

生:知道了。

师:接下来,做错这道题的同学再重新整理一遍,其他同学预习下一节课内容。

(老师巡视,进行个性化答疑指导) -

第2题:

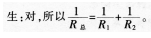

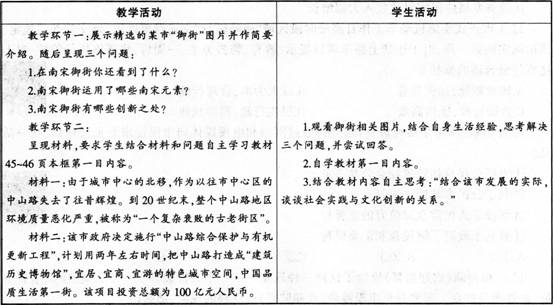

材料:下面是某思想政治老师关于“国际关系的决定性因素”的教学设计片段。

问题:请运用思想政治课教学理论,对本教学片段中问题设置的优缺点进行评析,并针对问题设置存在的缺陷提出修改建议。答案:解析:(1)作为思想政治课教学设计中的重要组成部分,问题的设计在很大程度上影响着课堂的教学质量。为贯彻新课改要求,教师在教学实践中必须提高问题设计的质量与实效。 从该教师的问题设计来看,优点和缺点归结起来主要有:

优点:①设置的问题和本课知识的联系较为紧密,能够紧紧围绕本课“国际关系的决定性因素”这一主题进行设置。

②该教师的问题设计较有层次性,能够遵循“由易到难、由理论到实际”的层次递进,能够激发学生的主动思考和自主探究。

③问题设置能够紧密结合时政,能够从中美和中菲双方的国际关系相关时政资料人手进行探究,符合政治学科的时政特色,也易于学生接受。

缺点:①探究一的问题设置过多,教师在问题设计中应注意问题的概括性,应简要精炼。

②探究二关于“冲突与合作的原因”这一问题设置与所给材料有重复,启发性较弱。

③探究三中的问题只设置了关于“国际利益”是什么和为什么两个方面,而没有针对所给材料提出“怎么做”这一探究的最终落脚点,影响教学的有效性。

(2)修改建议:

①探究一可将三个问题合并为一个问题,即“国际交往的主体、内容和形式各是什么”

②探究二可将问题中的“原因”改为“根本原因”,引导到本课核心概念“国家利益”上来。③探究三中,应增加一个最后的问题:“作为一名中国的高中生,面对中菲南海问题,我们应该如何维护我国的国家利益” -

第3题:

阅读材料,并回答问题。

材料一:

下列是《文化生活》中“文化创新的源泉和作用”这一教学内容的教学实录片段:

问题:结合该市发展的实际,谈谈社会实践与文化创新的关系。(20分)答案:解析:首先,社会实践是文化创新的源泉和动力。(7分)

文化创新同时存在于文化继承和发展中,文化自身的继承和发展是一个新陈代谢的过程,即不断进行文化创新的过程。这一过程离不开社会实践。社会实践是文化创新的动力和源泉。离开社会实践,文化就会成为无源之水,人们不可能从事任何有价值的文化创造。一方面,社会实践不断出现新情况,提出新问题,需要文化不断进行创新,以适应新情况,回答新问题;另一方面,社会实践的发展,为文化创新提供了丰富的资源,准备了更加充足的条件。

其次,立足社会实践是文化创新的根本途径。(7分)

因为社会实践是文化创作的源泉,所以立足社会实践是文化创新的根本途径。对这个问题的理解,主要是把握创新的途径.了解其过程。立足于社会实践的发展,文化创新既是一个取其精华、去其糟粕的改造传统文化.从而推陈出新、革故鼎新的创造新文化、发展先进文化的过程,又是一个不同民族文化相互交流、融合,从而借鉴、汲取人类一切优秀文化成果,发展民族文化的过程。

最后,文化创新推动社会实践的发展。(6分)

文化创新的作用不仅表现为不断促进民族文化的繁荣,还表现为不断推动社会实践的发展。文化具有引导、制约社会实践发展的作用:文化创新的基本使命是服务于社会实践的发展;文化创新的根本目的是推动社会实践的发展。 -

第4题:

案例: 下面是“零指数幂”教学片段的描述,阅读并回答问题。

片段一:观察下列式子,指数有什么变化规律?相应的幂有什么变化规律?猜测

答案:解析:本题主要考查对新课程标准的解读,把握题干,将题目涉及相关理论进行完善并完整论述。

答案:解析:本题主要考查对新课程标准的解读,把握题干,将题目涉及相关理论进行完善并完整论述。

教学目标是教学活动的出发点和归宿,是教学活动的灵魂。课堂教学目标的确立,必须建立在科学的教学理念上,建立在对学生学习需要的科学分析上,建立在对教材的准确把握上,做到明确、具体,可操作,可检测,这样才能使教学达到事半功倍的效果。首先,教学目标陈述的主体应该是学生。第二,教学目标的陈述必须明确具体,可观察、可检测。第三,教学目标要体现“三维”融合,层次清楚。因此,在制定教学目标时首先应该确定好本节课“知识与技能”目标。在确定了“知识与技能”目标后,要进一步研究、分析,这一“知识与技能”,是怎样获得的,需要经历怎样的科学探究过程,需要用到哪些科学探究的方法,根据学生已有的知识经验和认知能力,确定“过程与方法”目标。 -

第5题:

下面关于媒体的教学应用描述中可以实现重点、难点,片段插入辅助理解的是()。

- A、广播电视系统远距离教学

- B、课堂插播辅助教学

- C、示范教学

- D、训练教学

正确答案:B -

第6题:

下面是《毛诗正义?北风》的第一章,阅读并回答问题:“好”是形容词还是动词?是根据什么来判断的?

正确答案:“好”是动词。根据有二:一是它后面有宾语“我”;二是它的读音为“呼报反”,即hào。 -

第7题:

下面是《毛诗正义?北风》的第一章,阅读并回答问题:“只且”是什么意思?这是谁的解释?

正确答案:“只且,语助也。”即认为“只且”是语气词。这是孔颖达的解释。 -

第8题:

下面是《毛诗正义?北风》的第一章,阅读并回答问题:“雱”的读音和意义是什么?

正确答案:雱,的读音是“普康反”,即pāng;义为“盛貌”,形容雪下得很大的样子。 -

第9题:

问答题下面是《毛诗正义?北风》的第一章,阅读并回答问题:郑玄对“邪”是怎样解释的?正确答案: “邪,读如徐。”郑玄认为“邪”是“徐”的假借字,义为宽缓。解析: 暂无解析 -

第10题:

问答题下面是某英语教师在写作课的教学片段,阅读并回答问题。Tell students we would write an article for our favorite sports, and the topic is about sports.Show students a model article on the screen and lead them to find out the format of an article: main heading, smaller heading and the body.Run a brainstorming activity: show some pictures about the sports and the famous athletes.Ask students the questions as follows.Why are you interested in that sport?Who is your favorite athlete ?What do you do to improve your skills?Then I would ask them to have a discussion about the above questions. They can change their ideas with their partners and find out the similarities and differences. Then choose one idea to write with. After the discussion, I would pick some students to report their topics at the front.根据上面的课堂教学片段回答下面三个问题:(1)该片段属于什么教学环节?体现了哪种写作教学模式? (2)请从写作教学原则的角度,评价该教学片段。 (3)该片段中教师的课堂角色有哪些?正确答案:解析: -

第11题:

单选题阅读下面一位教师教授高中二年级课文——历史文学名篇苏洵的《六国论》,课堂开篇的一段教学实录片段,并回答下面问题。 师:本文的作者是谁? 生(齐):苏洵。 师:此人被列入什么? 生(齐):唐宋八大家。 师:他的两个儿子是谁? 生(齐):苏轼和苏辙。 在此课教学进程中,还经常出现“作者的论证合乎逻辑吗?”“老师说得对不对”等要求学生齐声回答的问题。 对此教学实录的分析不准确的一项是( )。A此教法在一定程度上能强化基础知识,集中体现了教师在课堂教学中的引导作用

B教师采用了师生之间“一问一答”的设问形式教学,能集聚人气

C课堂教学中大量使用该教师的教法,会取得利于学生学习的“满堂问”“满堂答”的积极效果

D本案例中“此人被列入什么?”这一设问是具有歧意的情境设定,在教学中应尽可能地避免

正确答案: A解析:

案例中这种“满堂问”“满堂答”的教学设问,从课堂的表象来看很热闹,但对一个高中生而言这些设问是多余的,很容易让学生形成认知上“边际效应递减”,更谈不上启发学生思考和培养学生独特的思维品质。且案例中的教学设问难度太小,这种设问过多会引起学生思维上的惰性。另外,案例中的设问在文学常识方面下功夫,教学情境偏离了教学目标,这就是所谓的“情境失靶”现象。 -

第12题:

问答题下面是《毛诗正义?北风》的第一章,阅读并回答问题:“好”是形容词还是动词?是根据什么来判断的?正确答案: “好”是动词。根据有二:一是它后面有宾语“我”;二是它的读音为“呼报反”,即hào。解析: 暂无解析 -

第13题:

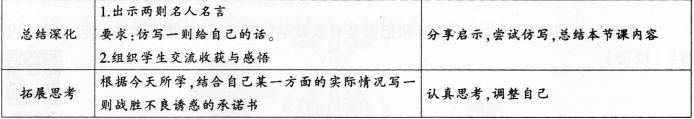

材料:下面是某教师的“公共利益的维护——每个人的责任”的教学片段,请阅读并回答问题。

问题:(1)请指出本教学片段中所运用的课程资源种类。

(2)结合上述教学片段,谈谈对开发初中思想品德学科课程资源的启示。答案:解析:(1)本教学片段所运用的课程资源种类有:文字与音像资源;人力资源;实践活动资源;信息化资源。(2)对开发初中思想品德学科课程资源的启示:

①课程资源不会自动进入教学领域,需要能动地去寻找、认识、选择和运用。课程资源的开发和利用.不仅是特定部门和人员的专业行为,更是教师主导的活动。

②自主开发。教师在课程资源的开发中要发挥主体作用,认真学习和领会课程的目标和内容:分析课程资源开发与课程目标实现的关系,评估课程资源的特点及其价值;根据实际情况选择和利用课程资源。

③特色开发。学校要从具体的地域特点、学校特点、教师特点、学生特点出发,发挥各自的优势,使课程资源的开发呈现出多样性、丰富性、独特性,有效实现特色开发。

④共同开发。教学活动是师生共同参与的过程,课程资源的开发与利用,要充分发挥全体师生的作用,鼓励他们积极参与,共同收集、处理、展示课程资源,有效利用课程资源。 -

第14题:

阅读材料,并回答问题。

材料:下面是某教师在执教《对不良诱惑说“不”》中关于“如何战胜不良诱惑”的教学片段。

问题:请分析该教学片段在贯彻思想品德课程的基本理念方面有哪些值得借鉴的地方答案:解析:思想品德课程是一门以初中生生活为基础、以引导和促进初中学生思想品德发展为根本目的的综合性课程,思想品德教师在设计课堂教学时需要贯彻这一思想。该教学片段值得我们借鉴的地方有以下三个方面。 (1)帮助学生过积极健康的生活,做负责任的公民。初中学生正处于身心发展的重要时期,自我意识和独立性逐步增强。在初中阶段帮助学生形成良好的品德.树立责任意识和积极的生活态度.对学生的成长具有基础性的作用。思想品德课程的任务是引领学生了解社会、参与公共生活、珍爱生命、感悟人生,逐步形成基本的是非、善恶和美丑观念,过积极健康的生活,做负责任的公民。在总结深化环节,通过名人名言的解读分析,以及学生之间的相互交流和感悟,进行分享活动,正是帮助学生了解社会,参与生活并感悟人生的体现;在拓展思考环节.带领学生签下承诺书,正是帮助学生做负责任公民的体现。

(2)初中生逐步扩展的生活是课程的基础。思想品德是人在对生活的认识、体验和实践过程中逐步形成的。初中学生生活范围逐渐扩展,需要处理的各种关系日益增多。思想品德课程正是在学生逐步扩展的生活经验的基础上,与他们一起体会成长的美好、面对成长中的问题,为初中学生正确认识成长中的自己,处理好与他人、集体、国家和社会的关系,提供必要的帮助。在学习新课环节,教师通过播放《4岁小孩吃棉花糖》的视频,以及出示生活中四种常见的不良诱惑,帮助初中生认清生活中的不良诱惑。在初中生逐步扩展的生活经验的基础上,与学生一起面对成长的问题,并提供必要的帮助,学生在这样的活动中也积极参与。在拓展思考环节,教师带领学生结合自己的实际情况,写一则承诺书,也正是基于学生的生活而展开。

(3)坚持正确价值观念的引导与学生独立思考、积极实践相统一是课程的基本原则。思想品德的形成与发展.离不开学生的独立思考和积极实践,国家和社会的要求只有通过学生的独立思考与实践才能为学生真正接受。思想品德课程将正确的价值观引导蕴涵在鲜明的生活主题之中,注重课内课外相结合,鼓励学生在实践中进行积极探究和体验,通过道德践行促进思想品德的健康发展。在整个课堂教学活动中,教师都是在正确的价值观下去引导学生参与课堂,积极引导学生独立思考,之后又对学生进行分组,给出体验题目,引导学生积极参与讨论,并和同学进行分享,正是这一理念的体现。 -

第15题:

“严谨性与量力性相结合”是数学教学的基本原则。

(1)简述“严谨性与量力性相结合”教学原则的内涵(3分);

(2)实数指数幂在数学上如何引入的?(6分)

(3)在高中“实数指数幂”概念的教学中,如何体现“严谨性与量力性相结合”的教学原则。(6分)答案:解析:本题主要考查严谨性与量力性的教学原则,以及课堂导入技巧的教学技能知识。

(1) “严谨性与量力性相结合”教学原则的内涵是指数学逻辑的严密性及结论的精确性,在中学的数学理论中也不例外。所谓数学的严谨性,就是指对数学内容结论的叙述必须精确,结论的论证必须严格、周密,整个数学内容被组织成一个严谨的逻辑系统。教材有时对有些内容避而不谈,或用直观说明,或用不完全归纳法验证,或不必说明的作了说明,或扩大公理体系等,这些做法主要是考虑到学生的可接受性,估计降低内容的严谨性,让学生更好地掌握要学的数学内容。当前数学界提出的“淡化形式,注重实质”的口号实质上也是侧面反映出数学必须坚持严谨性与量力性相结合原则的问题。

(2)对于实数指数幂在教学上,首先可以从初中学习的整数指数幂的概念和运算性质出发,比如回顾平方根和立方根的基础上,类比出正数的n次方根的定义,从而把指数推广到分数指数,进而推广到有理数指数,在推广到实数指数,并将幂的运算性质由整数指数幂推广到实数指数幂。

(3)在高中“实数指数幂”的概念教学中,对严谨性要求,设法安排学生逐步适应的过程与机会,逐步提高其严谨程度,做到立论有据。比如学生初学分数指数幂很不适应,教师可以引导学生研究已学习过整数指数幂的概念属性,理解分数指数幂的概念,进而学习指数幂的性质,并学习分数指数幂和根式之间的互化,渗透“转化”的数学思想,最后达到知识点之间的密切联系,达到概念的产生有根有据。 -

第16题:

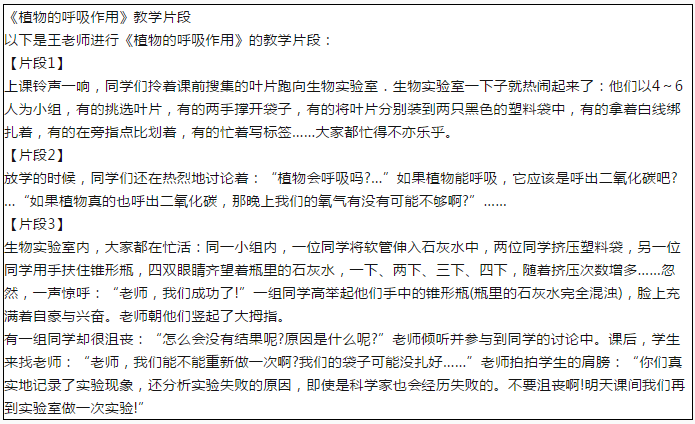

阅读以下案例,回答问题。

(1)以上教学片段体现出王老师具有什么样的教学理念

(2)运用案例中具体的事例说明王老师的教学理念。答案:解析:(1)提高学生的生物科学素养;倡导探究性学习;面向全体学生;以学生为主体、教师为主导;开放性教学理念。 (2)片段1:“他们以4-6人为小组,有的挑选叶片,有的两手撑开袋子,有的将叶片分别装到两只黑色的塑料袋中,有的拿着白线绑扎着,有的在旁指点比划着,有的忙着写标签……”在小组分工中让每个学生都有机会承担各种角色,采用这种组织形式进行探究活动,让每个学生在多个方面有所进步,让他们的潜能、生物科学素养得到了发展,体现了“面向全体学生”的理念,并且将课堂还给学生,发挥了学生的主体地位,也创设了开放

式、民主式的活跃课堂。

片段2:放学的时候,同学们还在热烈地讨论着:“植物会呼吸吗 ”“如果植物能呼吸,它应该是呼出二氧化碳吧 ”“如果植物真的也呼出二氧化碳,那晚上我们的氧气有没有可能不够啊 ”体现了王老师不仅注重课上的实验探究,而且能激励学生将探究迁移到课外,倡导探究性学习有助于学生学习方式的转变,有利于学生主体性的发挥和创新精神的培养,对培养学生的科学素养起着至关重要的作用。

片段3:在学生实验的过程中,王老师注意培养学生动手能力和科学探究能力;王老师对于学生实验的失败没有打击,而是鼓励和引导,体现了“面向全体学生”以及“提高学生的生物科学素养”的理念。 -

第17题:

下面是《毛诗正义?北风》的第一章,阅读并回答问题:郑玄对“邪”是怎样解释的?

正确答案:“邪,读如徐。”郑玄认为“邪”是“徐”的假借字,义为宽缓。 -

第18题:

案例:阅读下列教学片段,回答问题。在某一次信息技术课上,老师正在教学生数据的录入,其中有一位学生不会操作,老师当场怒骂:“跟着我做都做不好,不是懒就是蠢到无药可救。”其他学生都窃窃地笑了,被骂的学生红着脸低着头不说话。问题:通过这份案例,谈谈现行课程评价存在哪些主要问题?

正确答案: ①评价功能失调,过分强调甄别与选拔的功能,忽视改进、激励、发展的功能,表现在学生身上就是学生只关心考试得了多少分,排在第几名,而很少关心考试中反映出来的自身发展中存在的问题。②过分关注活动的结果(如学生成绩、教师业绩、学校升学率等)。忽视被评价者在活动的各个时期的进步状况和努力程度,忽视对日常教育教学活动的评价,忽视对教育活动发展、变化过程的动态评价。③评价主体单一,基本上没有形成学生、教师管理者、教育专家、家长等多主体共同积极参与,交互作用的评价模式,忽视了评价主体多源、多向的价值,尤其忽视自我评价的价值。④评价标准机械、单一,过于强调共性和一般趋势,忽略了学生、教师、学校的个性发展和个体间的差异性。⑤评价内容片面,过于注重学业成绩,忽视对教师和学生在教育活动中的表现,或者缺乏有效的评价工具和方法。⑥评价方法单调,过于注重传统的纸笔测验,对体现新的评价理念的新质性评价方法不够重视。⑦忽视对评价结果的反映和认同,使评价的激励、调控、发展功能得不到充分发挥。⑧评价对象基本处于被动地被检查、被评判的地位,自尊心、自信心得不到很好的保护,对评价往往持一种冷漠、应付、对立、讨厌、拒斥或者害怕、恐惧、逃避的态度,甚至出现欺骗、弄虚作假的行为。 -

第19题:

下面是《毛诗正义?北风》的第一章,阅读并回答问题:“惠”是什么意思?这是谁的注?

正确答案:惠,是“爱”的意思,即仁爱。这是毛亨的注。 -

第20题:

问答题下面是《毛诗正义?北风》的第一章,阅读并回答问题:“只且”是什么意思?这是谁的解释?正确答案: “只且,语助也。”即认为“只且”是语气词。这是孔颖达的解释。解析: 暂无解析 -

第21题:

问答题下面是《毛诗正义?北风》的第一章,阅读并回答问题:“惠”是什么意思?这是谁的注?正确答案: 惠,是“爱”的意思,即仁爱。这是毛亨的注。解析: 暂无解析 -

第22题:

问答题下面是《毛诗正义?北风》的第一章,阅读并回答问题:“雱”的读音和意义是什么?正确答案: 雱,的读音是“普康反”,即pāng;义为“盛貌”,形容雪下得很大的样子。解析: 暂无解析 -

第23题:

问答题阅读下面材料并回答问题。材料一:1919年爆发的五四运动是中国新民主主义革命的开端。材料二:《普通高中历史课程标准(实验)》内容标准:认识五四爱国运动的历史意义。问题:(1)依据材料一、材料二和教学目标设计的基本要求,拟定本教材片段的教学目标。(8分)(2)请简述本教材片段的教学重难点及突破方法。(4分)(3)请设计本教材片段的提纲式板书。(4分)正确答案:解析: