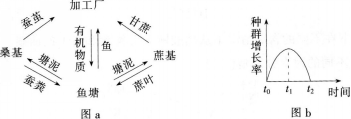

下图a为建立的人工生态系统示意图,b为放养在其中的某种鱼的种群数量增长率随时间的变化曲线。回答下列问题: (1)从生态系统组成成分看,(1)从生态系统组成成分看,该系统中的鱼和蚕属于__________。(3分)(2)在图b中,t1时该种群的年龄组成是__________型,若在t2时种群数量为K,为了持续获得最大捕捞量,应使其种群数量保持在K/2水平,其原因是__________。(6分)(3)建立此人工生态系统的目的是__________,实现对能量的多级利用,提高能量的利用率,使其更多地流向对人类有

题目

下图a为建立的人工生态系统示意图,b为放养在其中的某种鱼的种群数量增长率随时间的变化曲线。回答下列问题:

(1)从生态系统组成成分看,

(1)从生态系统组成成分看,该系统中的鱼和蚕属于__________。(3分)(2)在图b中,t1时该种群的年龄组成是__________型,若在t2时种群数量为K,为了持续获得最大捕捞量,应使其种群数量保持在K/2水平,其原因是__________。(6分)(3)建立此人工生态系统的目的是__________,实现对能量的多级利用,提高能量的利用率,使其更多地流向对人类有力的方向。(3分)(4)该生态系统生物种类和数量不多,人的作用比较突出,因此该生态系统的__________稳定性较弱。(3分)

(1)从生态系统组成成分看,

(1)从生态系统组成成分看,该系统中的鱼和蚕属于__________。(3分)(2)在图b中,t1时该种群的年龄组成是__________型,若在t2时种群数量为K,为了持续获得最大捕捞量,应使其种群数量保持在K/2水平,其原因是__________。(6分)(3)建立此人工生态系统的目的是__________,实现对能量的多级利用,提高能量的利用率,使其更多地流向对人类有力的方向。(3分)(4)该生态系统生物种类和数量不多,人的作用比较突出,因此该生态系统的__________稳定性较弱。(3分)

相似考题

更多“下图a为建立的人工生态系统示意图,b为放养在其中的某种鱼的种群数量增长率随时间的变化曲线。回答下列问题: ”相关问题

-

第1题:

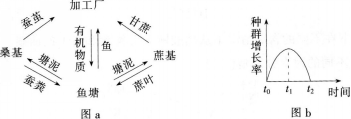

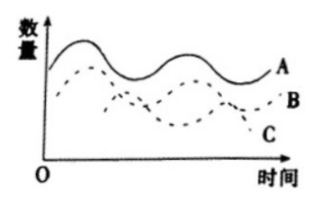

图3是某一生态系统在一定时间内,三个种群(A、B、C)数量变化曲线(A是自养生物)。

据图回答:

(1)A、B、C三种生物组成的食物链是___________。(3分)

(2)如果人类大量捕杀C,___________的种群密度会增加,___________会因此减少。(6分)

(3)如果B代表一类善于奔跑的黄羊、瞪羚等动物,该生态系统的类型最可能是___________。

(3分)

(4)该生态系统中,能量传递效率为10%,若第一营养级的同化能量为m,则C最终获得的能量值是___________。(3分)答案:解析:(1)A→B→C

(2)B;A

(3)草原生态系统

(4)0.01m

解析:

生态系统的物质和能量是顺着营养结构这条渠道流动的。由于能量流动是逐级递减的,处于各营养级的生物种群密度也随之减少。图中A是自养生物,属于生产者,密度应最大;B与A的曲线起伏相似,但B种群的数量是随A种群的数量变化而变化,由此可判断B是以A为食的食草动物;图中C曲线的波峰和波谷与A是完全相对的,但与B有明显的相随关系,而且是随B种群数量的变化而变化,可判断C是以B为食的肉食性动物。因此B是食草动物,C是以食草动物为食的肉食性动物,在一个平衡的生态系统中B和C之间是能够保持着一种动态的平衡关系,这种关系是长期相互选择的结果。

第3小题中提到的善于奔跑的动物是草原生态系统中大型动物的特点,因为草原生态中没有高大的乔木,障碍物少,大型动物又无处躲避,为了逃避食肉动物的捕食,在与食肉动物的相互选择中,形成了善于奔跑的特点。

第4小题,生态系统中能量的流动从生产者开始,以营养级为单位,顺着食物链进行,单向流动,能量传递效率=下一营养级的同化能量/上一养级的同化能量×100%(相邻两个营养级)。 -

第2题:

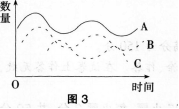

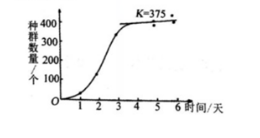

教师在“种群数量的变化”这一内容的教学中,创设问题情境、讨论分析大草履虫种群数量变化的曲线(如图8)。该曲线属于( )。

A.生物模型

A.生物模型

B.物理模型

C.概念模型

D.数学模型答案:D解析:用来表达生命活动规律的计算公式、函数式、曲线图以及由实验数据绘制成的柱形图、饼状图等称为数学模型。种群数量变化曲线属于数学模型。故选D。 -

第3题:

教师在“种群数量的变化”这一内容的教学中,创设问题情境讨论分析大草履虫种群数量变化的曲线(如下图)。该曲线属于( )。 A.生物模型

A.生物模型

B.物理模型

C.概念模型

D.数学模型答案:D解析:知识点:种群数量的变化曲线。用来表达生命活动规律的计算公式、函数式、曲线图以及由实验数据绘制成的柱形图、饼状图等称为数学模型。种群数量变化曲线属于数学模型。故选D项。

A项:高中阶段常见的三种生物模型即物理模型、概念模型和数学模型,不够具体。与题干不符,排除。

B项:以实物或图片形式直观表达认识对象的特征,如DNA双螺旋结构模型,细胞膜的流动镶嵌模型 ,细胞结构模型,演示细胞分裂的橡皮泥模型。与题干不符,排除。

C项:指以文字表述来抽象概括出事物本质特征的模型,如达尔文的自然选择学说。与题干不符,排除。 -

第4题:

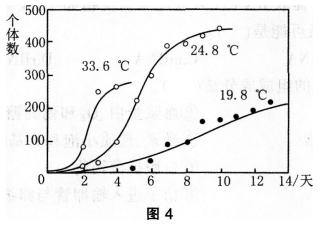

在资源和空间有限条件下,种群数量呈“S”型增长,图4是某种藻类植物在不同温度下的种群增长曲线,下列叙述错误的是( )。

A.19.8℃条件下环境容纳量最小

A.19.8℃条件下环境容纳量最小

B.环境容纳量随环境温度不同而改变

C.24.8℃条件下,第5天左右的种群增长速率最大

D.33.6℃条件下,种群数量将维持在K值恒定不变答案:D解析:在三条曲线中,19.8℃条件下环境中所容纳的最大个体数是最小的,所以19.8℃条件下环境容纳量最小,A正确。由图可知,在温度不同的情况下.该藻类的个体数最大值是不同的,所以环境容纳量随环境温度不同而改变,B正确。曲线斜率表示种群的增长率.由图中蓝线可以看出.24.8℃条件下,第5天时的曲线斜率是最大的,也就是说此时种群的增长率是最大的.C正确。K值是环境的最大容纳量.会随环境变化而变化,不是恒定不变的,D错误。 -

第5题:

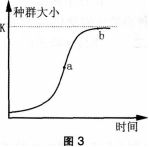

某种鱼在自然水域中的种群增长曲线如下图所示,有关叙述正确的是( )。 A.该鱼种群数量的增长不受自身种群密度的制约

A.该鱼种群数量的增长不受自身种群密度的制约

B.气候条件的改变不会影响该种群的环境容纳量

C.当种群数量达到b点时环境阻力开始影响种群增长

D.渔业捕捞后剩余量需控制在a点,以保持种群较高的增长率答案:D解析:知识点:种群数量的增长曲线。种群数量为环境容纳量的一半时(a点)种群增长速率最大,再生能力最强,维持开发资源数量在K/2值处,以保持种群较高发展,D项正确。

A项:种群的增长受种群密度和环境因素的共同制约,错误。与题干不符,排除。

B项:种群的环境容纳量在不同的环境中不同,错误。与题干不符,排除。

C项:b点是环境容纳量,在此之前环境阻力已经开始影响种群,错误。与题干不符,排除。 -

第6题:

自然界中生物种群增长常表现为“S”型曲线。下列有关种群“S”型曲线的正确叙述是()。

- A、“S”型曲线表示了种群数量和食物的关系

- B、种群增长率在各阶段是不相同的

- C、“S”型曲线表明种群数量和时间无关

- D、种群增长不受种群密度制约

正确答案:B -

第7题:

某一池塘中有三个优势种群,分别是鳙鱼、浮游动物A和浮游植物B,其中鳙鱼以浮游动物A为食,浮游动物A以浮游植物B为食。回答下列问题:若大量捕捞使池塘中的鳙鱼数量减少,则短时间内会导致()的种群数量迅速下降。

正确答案:浮游植物B -

第8题:

在一个变化剧烈的生态系统中,生存机会最多的种群应是()

- A、个体数量最多的种群

- B、个体体积最大的种群

- C、个体间差异最大的种群

- D、个体间差异最小的种群

正确答案:C -

第9题:

下列有关种群增长的S型曲线的叙述,错误的是()

- A、通常自然界中的种群增长曲线最终呈S型

- B、达到k值时种群增长率为零

- C、种群增长受自身密度的影响

- D、种群的增长速度逐步降低

正确答案:D -

第10题:

倒置的生物种群数量金字塔适于描述()

- A、牧放牛羊的草原

- B、放养家鱼的池塘

- C、松毛虫成灾的松树

- D、蚜虫聚集的果树

正确答案:C,D -

第11题:

单选题种群是生态研究的一个重要单位。下列有关种群的叙述,正确的是()。A种群是指一个生态系统中同种生物所有成熟个体的总和

B一个呈“S”型增长的种群中,种群增长率在各阶段是不同的,数量为K/2时增长率最大

C种群中各年龄期的个体数目比例适中,这样的种群正处于发展阶段

D合理密植农作物时,其数量可以大于最大值,即K值

正确答案: A解析: 种群是指一个生态系统中同种生物的所有个体的总和,所以A错误;按“S”型曲线增长的种群,其增长率在各阶段是不同的,当数量为K/2时增长率达到最大,B正确;种群中各年龄期的个体数目比例适中,则为稳定型的年龄组成,其种群数量将在一定时期内处于稳定状态,C错误;合理密植农作物时,其数量可以认为是最适合农作物生长的最大值,即K值,D错误。 -

第12题:

单选题自然界中生物种群增长常表现为“S”型曲线。下列有关种群“S”型曲线的正确叙述是()。A“S”型曲线表示了种群数量和食物的关系

B种群增长率在各阶段是不相同的

C“S”型曲线表明种群数量和时间无关

D种群增长不受种群密度制约

正确答案: B解析: “S”型曲线表示了种群数量和时间的关系,A、C错误。种群增长率经历由0到最大到0的变化,B正确。种群增长受种群密度和其他环境因素制约,D错误。 -

第13题:

下图是某一生态系统在一定时间内,三个种群(A、B、C)数量变化曲线(A是自养生物)

据图回答:

(1)A、B、C三种生物组成的食物链是_______。(3分)

(2)如果人类大量捕杀C,______的种群密度会增加,________会因此减少。(6分)

(3)如果B代表一类善于奔跑的黄羊、瞪羚等动物,该生态系统的类型最可能是___________。(3分)

(4)该生态系统中,能量传递效率为10%,若第一营养级的同化能量为m,则C最终获得的能量值是______。(3 分)答案:解析:生态系统的物质和能量是顺着营养结构这条渠道流动的。由于能量流动是逐级递减的,处于各营养级的生物种群密度也随之减少。图中A是自养生物,属于生产者,密度应最大;B与A的曲线起伏相似,但B种群的数量是随A种群的数量变化而变化,由此可判断B是以A为食的食草动物;图中C曲线的波峰和波谷与A是完全相对的,但与B有明显的相随关系,而且是随B种群数量的变化而变化,可判断C是以B为食的肉食性动物。因此B是食草动物,C是以食草动物为食的肉食性动物,在一个平衡的生态系统中B和C之间是能够保持春一种动态的平衡关系,这种关系是长期相互选择的结果。

第3小题中提到的善于奔跑的动物是草原生态系统中大型动物的特点,因为草原生态中没有梅高大的乔木,障碍物少,大型动物又无处躲避,为了逃避食肉动物的捕食,在与食肉动物的相互选择中,形成了善于奔跑的特点。

第4小题,生态系统中能量的流动从生产者开始,以营养级为单位,顺着食物链进行,单向流动,能量传递效率=下一营养级的同化能量/上一级营养级的同化能量x100%(相邻两个营养剂)。 -

第14题:

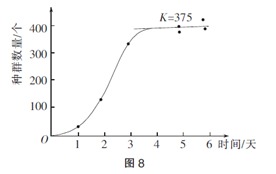

某种鱼在自然水域中的种群增长曲线如图3所示,有关叙述正确的是( )。

A.该鱼种群数量的增长不受自身种群密度的制约

A.该鱼种群数量的增长不受自身种群密度的制约

B.气候条件的改变不会影响该种群的环境容纳量

C.当种群数量达到b点时环境阻力开始影响种群增长

D.渔业捕捞后剩余量需控制在a点.以保持种群较高的增长率答案:D解析:种群的增长受种群密度和环境因素的共同制约。种群的环境容纳量在不同的环境中不同;b点是环境容纳量,在此之前环境阻力已经开始影响种群;种群数量为环境容纳量的一半时(a点)种群增长速率最大,再生能力最强,维持开发资源数量在K/2值处,以保持种群较高发展。故本题选择D选项。 -

第15题:

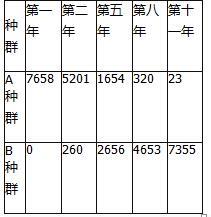

在条件稳定的情况下,对某森林生态系统中的两种植物进行种群密度调查后,得到如下统计数据:

问题:

(1)该调查可采用的方法为__________,A种群与B种群之问存在的__________关系可能是导致A种群密度变化的重要因素。影响B种群数量变化的可能的非生物因素是__________。(9分)

(2)A种群逐渐减少,甚至可能灭绝的情况,给该生态系统中其他生物可能造成的影响是__________,最终可能导致生态系统的__________稳定性下降。(6分)答案:解析:(1)样方法;竞争;光、温度、水等 (2)以A种群为食物的生物种类和数量减少;抵抗力

解析:(1)样方法适用于对植物的种群密度进行调查,调查时应该随机取样,样方数量尽量多,即样本量足够大。表格中的数据显示,A种群与B种群的数量“此消彼长”,可以判断二者之间存在竞争关系,这可能是导致A种群密度变化的重要因素。影响植物种群数量变化的非生物因素主要是光、温度、水等。

(2)A种群属于生产者,所以A种群逐渐减少甚至可能灭绝的情况,对其他生物最直接的影响是以A种群为食物的生物种类和数量减少。生态系统中的生物种类减少,可能导致生态系统的自我调节能力减弱,抵抗力稳定性下降。 -

第16题:

下图是某种群数量变化曲线,有关叙述不正确的是( )。 A.图中种群呈“S”型增长,3时以后的数量变化与该生态系统食物网的复杂程度有关

A.图中种群呈“S”型增长,3时以后的数量变化与该生态系统食物网的复杂程度有关

B.图中种群在时间相对值为2时的年龄组成为增长型,此时种群的增长速率最大

C.自然界中的种群增长曲线一般呈“S”型,种群迁入新的环境初期可能呈“J”型增长,两种曲线都是在K/2时种群数量增长最快

D.若该种群为玉米,因为其数量存在K值,所以种植时要合理密植答案:C解析:【知识点】本题考查种群的数量变化。 【答案】C。

【解析】图中种群呈“S”型增长,3时以后的数量变化与该生态系统的抵抗力稳定性有关,食物网越复杂,抵抗力稳定性越大,数量变化幅度越小,故A正确;图中种群在时间相对值为2时的年龄组成为增长型,种群数量为K/2.此时种群的增长速率最大,故B正确;“J”型曲线的增长率不变,故C项错误;若该种群为玉米,因为其数量存在K值,所以种植时要合理密植,以减少种内斗争,故D正确。综上,故选C。 -

第17题:

下图是生态系统中碳循环示意图,图中箭头表示碳的流动方向,回答下列问题。

(1)A在生态系统中代表_____,AC过程中碳以_____形式流动。(2)写出图中含有四个营养级的食物链_____(用字母和箭头表示)。(3)在物质循环的过程中,同时伴随着_____。

(4)构成生物群落的物种越丰富,自我调节能力越_____,则生态系统的抵抗力稳定性越高。

(5)若D种群大量减少,B和F种群数量随即发生的变化是_____。

(6)分解者是图中的_____(用字母表示),主要包括的生物类群是_____。答案:解析:(1)生产者;二氧化碳(2)A→B→D→F

(3)能量流动(4)强

(5)B增加,F减少(6)E;真菌、细菌等

(1)图中A为生产者,B、D、F为消费者,E为分解者,C为无机环境;AC过程中碳以二氧化碳的形式通过光合作用变为有机物和通过呼吸作用返回无机环境。

(2)食物链上的每一个环节为一个营养级,故A在该生态系统中为第一营养级,B为第二营养级,D为第三营养级,F为第四营养级.因此图中含有的四个营养级的食物链是A→B→D→F。

(3)生态系统的能量流动推动着各种物质在生物群落与无机环境间循环,在生态系统中,能量流动和物质循环是紧密地结合在一起同时进行的.它们把各个组分有机地联结成为一个整体,从而维持了生态系统的持续存在。

(4)构成生物群落的物种越丰富,食物网结构越复杂,该系统的稳定性程度越大,自我调节能力越强,抵抗力稳定性越高。

(5)若D种群大量减少,则短时间内B会因为缺少天敌而增加,F会因为缺少食物而减少。

(6)生产者、消费者中的碳都会流向E,说明E是分解者。分解者主要包括营腐生生活的细菌、真菌及原生动物、小型无脊椎动物等异养生物。

-

第18题:

下列在养殖水体中应控制放养数量的鱼是()

- A、鲢

- B、鳙

- C、鳜

- D、草鱼

正确答案:C -

第19题:

某一池塘中有三个优势种群,分别是鳙鱼、浮游动物A和浮游植物B,其中鳙鱼以浮游动物A为食,浮游动物A以浮游植物B为食。回答下列问题:为提高池塘鳙鱼的产量,采取向池塘中施肥和捕捞小型野杂鱼等措施,其中施肥的作用是直接提高()的种群数量。捕捞野杂鱼的作用是降低其与鳙鱼对()、()和空间等资源的竞争。

正确答案:浮游植物B;食物;氧气(或溶解氧) -

第20题:

下列有关种群的叙述,错误的是()

- A、生物进化的原因是由于种群基因频率的定向改变

- B、若某种群基因型为AA的个体占18%,aa个体占6%,则A基因的频率为56%

- C、在自然生态系统中,种群增长曲线呈现“J”型

- D、预测一个国家或地区的人口增长趋势可根据其年龄组成

正确答案:C -

第21题:

下图是A、B两个地区的人口年龄组成示意图。设A地区的人口增长率为a,B地区的人口增长率为b.那么a与b的数量关系是()。

- A、a>b

- B、a

- C、a=b

- D、a≈b

正确答案:B -

第22题:

问答题某一池塘中有三个优势种群,分别是鳙鱼、浮游动物A和浮游植物B,其中鳙鱼以浮游动物A为食,浮游动物A以浮游植物B为食。回答下列问题: (1)为提高池塘鳙鱼的产量,采取向池塘中施肥和捕捞小型野杂鱼等措施,其中施肥的作用是直接提高__________的种群数量。捕捞野杂鱼的作用是降低其与鳙鱼对__________、__________和空间等资源的竞争。 (2)若大量捕捞使池塘中的鳙鱼数量减少,则短时间内会导致__________的种群数量迅速下降。 (3)若池塘施肥过量,一段时间后,池塘内上述三个优势种群消失了两个,它们是__________,消失的主要原因是缺少__________。再经过一段时间后,仅存的一个优势种群也基本消失,而另一类生物如微生物大量繁殖,使水体变黑发臭,该类生物在生态系统中属于__________。正确答案: (1)浮游植物B;食物;氧气(或溶解氧)

(2)浮游植物B

(3)浮游动物A和鳙鱼;氧气(或溶解氧);分解者解析: (1)施肥的作用有利于浮游植物B的生长,提高了其种群数量。鳙鱼和其他杂鱼在食物、氧气、空间资源等存在竞争,所以捕捞野杂鱼,减弱竞争。 (2)、(3)大量捕捞使池塘中的鳙鱼数量减少,浮游动物A由于缺少天敌数量增加,以大量浮游植物 B为食,使其数量减少。大量施肥,导致水体富营养化,藻类大量繁殖,水中氧气被大量消耗,导致浮游动物A和鳙鱼缺少氧气而死亡。浮游动物A和鳙鱼大量死亡,尸体腐烂导致分解者--微生物大量繁殖。 -

第23题:

单选题下图是A、B两个地区的人口年龄组成示意图。设A地区的人口增长率为a,B地区的人口增长率为b.那么a与b的数量关系是()。Aa>b

Ba

Ca=b

Da≈b

正确答案: D解析: 由A、B两图可以看出,A地区的年龄组成属于稳定型,B地区的年轻个体所占的比例非常多,年老的个体所占比例很少,属于增长型。故B地区的人口增长率大于A地区。故B正确。