初中历史《武昌起义》 一、考题回顾 题目来源:5月18日 广西省桂林市 面试考题 试讲题目 1.题目:武昌起义 2.内容: 1911年,湖北革命组织文学社与共进会,在同盟会的推动下,积极谋划起义。起义的主要力量是倾向革命的湖北新军。10月9日,共进会负责人孙武等在汉口租界制造炸弹,不慎爆炸,起义计划泄露。清政府到处搜捕革命党人,形势非常紧迫。 10月10日晚,武昌城内新军工程营的革命党人首先起义。他们夺取军械库,打开城门迎接驻守城外的炮兵入城,然后步炮联合,进攻总督衙门。一夜之间,武昌全城被起义军占领。随

题目

初中历史《武昌起义》

一、考题回顾

题目来源:5月18日 广西省桂林市 面试考题

试讲题目

1.题目:武昌起义

2.内容:

1911年,湖北革命组织文学社与共进会,在同盟会的推动下,积极谋划起义。起义的主要力量是倾向革命的湖北新军。10月9日,共进会负责人孙武等在汉口租界制造炸弹,不慎爆炸,起义计划泄露。清政府到处搜捕革命党人,形势非常紧迫。

10月10日晚,武昌城内新军工程营的革命党人首先起义。他们夺取军械库,打开城门迎接驻守城外的炮兵入城,然后步炮联合,进攻总督衙门。一夜之间,武昌全城被起义军占领。随后,汉阳、汉口的新军起义响应,革命在武汉三镇取得胜利。10月11日,起义军成立湖北军政府,推举新军将领黎元洪为都督。

武昌起义胜利后,各省纷纷响应。到11月下旬,全国已有一半以上的省份宣布独立,支持革命。

1911年是农历辛亥年,历史上称这次革命为“辛亥革命”。辛亥革命推翻了清王朝的反动统治,宣告了中国两千多年君主专制制度的终结。它开创了完全意义上的近代民族民主革命,极大推动了中华民族的思想解放,打开了中国进步潮流的闸门。

3.基本要求:

(1)试讲时间10分钟。

(2)讲清楚辛亥革命的意义。

(3)配合教学内容适当板书。

答辩题目

1.武昌起义胜利的原因是什么?

2.请你简述课堂小结的作用。

一、考题回顾

题目来源:5月18日 广西省桂林市 面试考题

试讲题目

1.题目:武昌起义

2.内容:

1911年,湖北革命组织文学社与共进会,在同盟会的推动下,积极谋划起义。起义的主要力量是倾向革命的湖北新军。10月9日,共进会负责人孙武等在汉口租界制造炸弹,不慎爆炸,起义计划泄露。清政府到处搜捕革命党人,形势非常紧迫。

10月10日晚,武昌城内新军工程营的革命党人首先起义。他们夺取军械库,打开城门迎接驻守城外的炮兵入城,然后步炮联合,进攻总督衙门。一夜之间,武昌全城被起义军占领。随后,汉阳、汉口的新军起义响应,革命在武汉三镇取得胜利。10月11日,起义军成立湖北军政府,推举新军将领黎元洪为都督。

武昌起义胜利后,各省纷纷响应。到11月下旬,全国已有一半以上的省份宣布独立,支持革命。

1911年是农历辛亥年,历史上称这次革命为“辛亥革命”。辛亥革命推翻了清王朝的反动统治,宣告了中国两千多年君主专制制度的终结。它开创了完全意义上的近代民族民主革命,极大推动了中华民族的思想解放,打开了中国进步潮流的闸门。

3.基本要求:

(1)试讲时间10分钟。

(2)讲清楚辛亥革命的意义。

(3)配合教学内容适当板书。

答辩题目

1.武昌起义胜利的原因是什么?

2.请你简述课堂小结的作用。

相似考题

更多“初中历史《武昌起义》 ”相关问题

-

第1题:

请为人教版初中历史八年级上册第4课《甲午中日战争》编写一篇教学设计。答案:解析:《甲午中日战争》教学设计

教学目标

1.知识与能力

(1)能说出甲午中日战争的起因、经过和结果。

(2)简述《马关条约》的主要内容,并依据内容分析其影响。

2.过程与方法

(1)通过学生扮演邓世昌等英雄人物的表演,培养学生的合作精神。

(2)观看电影《甲午风云》中“黄海大战”的片段,再现历史情景,培养学生获取历史知识的能力。

3.情感态度与价值观

(1)通过甲午中日战争中广大爱国官兵和台湾军民英勇杀敌、顽强反对外来侵略的教学,号召学生向英雄学习,树立爱国主义和英雄主义的人生观。

(2)通过帝国、主义在甲午中日战争中打败无能的清政府,再次与清政府签订不平等条约的教学,使学生更深刻地认识到落后就要挨打的道理,培养立志成才、振兴中华的人生观。

教学重点

黄海大战及《马关条约》。

教学难点

清政府在当时海军实力比较强大的情况下为何战败;《马关条约》产生的影响。

教学时间

1课时。

教学方式

本课综合运用情境式、比较法和自主学习等各种教学方式,形成师生互动。

多媒体辅助课件

日本当时先进的军用武器和装备(“双联主炮”和旗舰“松岛号,,)、《黄海大战》的片段、《甲午中日战争》示意图、《黄海激战》图、人物像《邓世昌》《致远号》《日军屠杀旅顺居民》、“三约”(《南京条约》《北京条约》《马关条约》)复合图表等。

教学过程

(一)课前探究

1.组织学生查找阅读与本课相关的一些资料,如甲午中日战争爆发的起因、经过(尤其是“黄海大战”)和结果;清朝战败的原因;《马关条约》的主要内容及其影响等。

2.要求学生根据课文内容,尝试用口诀归纳出《马关条约》的主要内容。

3.结合当今热点,探讨中日关系的发展趋势等。

(二)导入设计

1.情境营造

放映日本当时先进的军用武器,为导入新课做铺垫。

2.教学导语

设问:同学们,当今的中日关系如何呢?

教师切入屏幕,显示课件:2011年l2月25—26日,日本首相野田佳彦对中国进行了访问,呼吁增加政治互信、扩大交流合作。

那么,一百多年前的中日关系又如何呢?现在我们来学习《甲午中日战争》这一课,了解当时的中日关系。

(三)教学结构

1.发生的原因;

2.爆发;

3.重要战役;

4.结果;

5.《马关条约》。

(四)师生互动

1.发生的原因

思考:这场战争发生的历史背景如何?战争的原因是什么?

点援:简要从日本、朝鲜、清朝三国分析战争的背景,并归纳出战争发生的原因。

日本明治雏新后,制定了侵华的“大陆政策”(根本原因);朝鲜农民起义,为日本提供了契机(直接原因)。

2.爆发

提问:这场战争发生在哪一年?为什么称之为甲午中日战争?

3.重要战役

(1)了解战争的简要经过

教学策略:先总(简要经过)后分(黄海大战、旅顺大屠杀、威海卫溃败)。

在屏幕上打开《甲午中日战争》示意图。

(2)着重学习重要战役——“黄海大战”

放映“黄海大战”的片段,着重观看邓世昌率领士兵英勇抗敌的感人场面。

请个别学生扮演邓世昌的英雄形象,并由学生简要评价。

提问:邓世昌有哪些高贵品质?

(3)旅顺大屠杀

承接上文:黄海大战后,日军轻易侵入辽东半岛,出现了一场惨绝人寰的大屠杀,这场大屠杀发生在哪里?

在屏幕上打开《习军屠杀旅顺居民》图片。

(4)威海卫溃败

设问:接着,日军又夹击威海卫,我军战况如何?

4.结果

提问:本次战争的结果如何?清政府战败的主要原因是什么?

过渡语:面对日军的节节进逼,清政府加紧求和,与日本签订了不平等的《马关奈约》。

5.《马关条约》

指名回答:《马关条约》签订的时间及双方的代表。

要求学生阅读文中相关的资料,完成下列任务:

邻座讨论:尝试用口诀归纳《马关条约》的主要内容。

师生共同归纳口诀:割三地;赔二亿;允设厂;开四口。

邻座讨论:《马关条约》给中国带来了哪些危害?

进一步细化《马关条约》给中国带来的严重危害,探究下列问题:

“割三地”有什么危害?

诱导:采用“三约”(《南京条约》《北京条约》《马关条约》)复合图表进行比较。

点拨并屏幕显示:台湾是中国的宝岛,是大陆的屏障,具有重要的战略地位和经济价值;日本占领台湾长达50年之久,不仅掠夺了资源,而且把台湾作为侵略中国大陆的基地。“赔二亿”又有什么危害?

诱导:采用“三约”复合图表进行比较。

剖析并屏幕显示:

“赔二亿”与前两个条约相比,赔款数额剧增,严重破坏了中国财政;大大加重了中国人民的负担;这笔巨款相当于日本全年收入的三倍多,其中85%作为日本军费,助长了日本帝国主义侵略势力的发展;清政府除了大肆搜刮民众外,还要大借外债,更加依赖于帝国主义。

“允设厂”带来了哪些危害?

启示:鸦片战争爆发后,列强对中国经济侵略的主要方式是什么?列强在中国开设工厂,是否签订条约?

剖析并屏幕显示:鸦片战争爆发后,列强对我国的经济侵略以商品输出为主,资本输出为辅,甲午中日战争后则相反;鸦片战争爆发后西方列强开始在中国开设工厂,但没有条约依据,《马关条约》签订后则有了条约依据,表现为帝国主义向中国输出资本达到一个新的水平;日本在我国建厂,利用我国廉价的劳动力、原料,严重阻碍了我国民族工业的发展。

教师归纳并屏幕显示:

“开四口”又产生了哪些危害?

诱导:采用“三约”复合图表进行比较。

剖析:《南京条约》开放五口,都在长江以南沿海地区;《北京条约》开设汉口、南京、天津等共十一处(《天津条约》开十口,《北京条约》增设天津一处,中英、中法《北京奈约》承认《天津条约》继续有效,故《北京条约》共开十一口),已经深入到长江中下游和长江以北沿海,开埠天津,北京的大门被打开;《马关条约》开四口,说明最富庶的长江流域特别是江浙两省沦为帝国主义的经济侵略地。

综述并屏幕显示:

经济侵略的路线:江南沿海一长江中下游、江北沿海一长江上游

简言之,帝国主义的经济侵略由沿海逐步伸向中国内地,范围不断扩展。小结:

《马关条约》给中国带来哪些进一步的危害?

(五)教学总结

在甲午中日战争中,中国战败,被迫同日本签订了屈辱的《马关条约》。《马关条约》是继《南京条约》以来最严重的不平等条约,它给近代中国社会带来了严重的危害。帝国主义列强掀起了瓜分中国的狂潮。从此,中国社会的半殖民地化程度大大加深。 -

第2题:

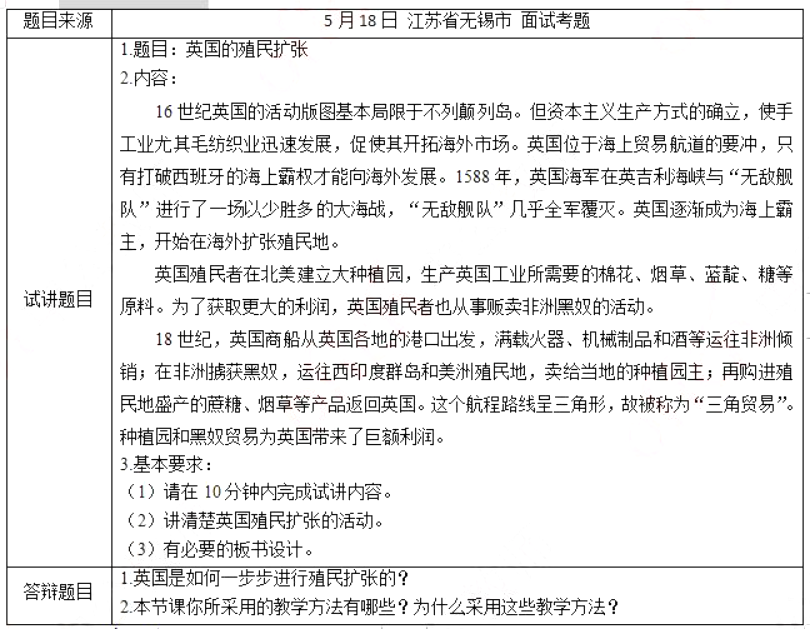

初中历史《英国的殖民扩张》

一、考题回顾

答案:解析:二、考题解析

答案:解析:二、考题解析

【教学过程】

环节一:导入新课

教师展示一句话“谁控制了海洋,即控制了贸易,谁控制了世界贸易,即控制了世界财富,因而控制了世界。”

教师引导设问:在新航路开辟后,西班牙与葡萄牙首先走上了世界殖民道路。16世纪时这两个国家建立了海上霸权,17世纪“海上马车夫”荷兰凭借优势建立了殖民霸权。到了18世纪时又会是哪个国家称雄呢?顺势导入。

环节二:新课讲授

(一)原因

过渡:上节课我们了解到西、葡等国的殖民扩张。到了17世纪,英国也走上殖民争夺的道路。

教师安排学生阅读教材,思考:英国为什么会走上殖民争夺的道路呢?

学生同桌交流得出:16世纪英国的活动版图基本局限于不列颠列岛。但资本主义生产方式的确立,使手工业尤其毛纺织业迅速发展,促使其开拓海外市场。

(二)殖民掠夺

1.过程

教师多媒体播放《大英帝国》影视片段并提问:英国是如何一步步开拓海外市场的呢?

学生归纳回答:英国位于海上贸易航道的要冲,只有打破西班牙的海上霸权才能向海外发展。1588年,英国海军在英吉利海峡与“无敌舰队”进行了一场以少胜多的大海战,“无敌舰队”几乎全军覆灭。英国逐渐成为海上霸主,开始在海外扩张殖民地。

教师设问:英国是什么时候成为海上霸主的呢?

学生回答,教师总结:英国不光打败了西班牙,后来还相继打败竞争对手荷兰和法国。到18世纪后半期,英国已经成为世界上最强大的殖民国家,在世界各大洲建立了殖民地,成为了世界上最大的殖民帝国,无论日光照耀在地球的哪个区域,都有英国的国旗飘扬,因此他们自炫为“日不落帝国”。

2.殖民活动

教师让学生阅读教材思考:英国在殖民地都进行了哪些殖民活动呢?

学生回答:在北美地区建立大种植园。

教师追问:英国殖民者在种植园都种些什么呢?为什么?

学生回答:主要生产棉花、烟草、蓝靛、糖等,主要是为英国工业生产提供所需要的原料。

教师引导设问:为了获取更大的利润,英国殖民者后来也从事贩卖非洲黑奴的活动。这一殖民活动是怎么进行的呢?

学生结合课下搜集的资料,上台讲述:18世纪,英国商船从英国各地的港口出发,满载火器、机械制品和酒等运往非洲倾销;在非洲掳获黑奴,运往西印度群岛和美洲殖民地,卖给当地的种植园主;再购进殖民地盛产的蔗糖、烟草等产品返回英国。

教师在多媒体展示《三角贸易示意图》并总结:这个航程路线呈三角形,故被称为“三角贸易”。在贩卖、转运黑奴的过程中,很多无辜的黑奴被活活打死、饿死或是病死,因此马克思又称之为“贩卖人类血肉的黑奴贸易”。

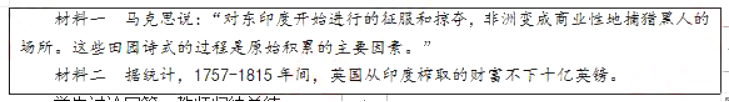

(三)影响 教师展示相关史料并安排学生以历史小组为单位,5分钟时间探讨:英国的殖民扩张、殖民活动会给英国和殖民地人民带来什么影响呢?

学生讨论回答,教师归纳总结:

对英国:英国通过种植园和黑奴贸易,掠夺了无数的财富。英国人利用抢来的这些财富,发展国内的工业生产;同时,这些殖民地也为英国国内的工业生产提供了巨大的市场,进一步刺激了工业的发展,促使英国迅速成长为资本主义工业强国。

对殖民地:殖民地的资源和财富被无情地掠夺,长期限于贫困;同时也成为英国的产品倾销市场,不利于本国经济的发展。

环节三:小结作业

1.小结:教师进行情感升华,树立和平发展观念。

2.作业:有人说欧洲殖民者对殖民地的侵略是一种罪恶,也有人说这种侵略客观上有利于历史的发展。课后收集相关资料,谈谈你对这个问题的认识。

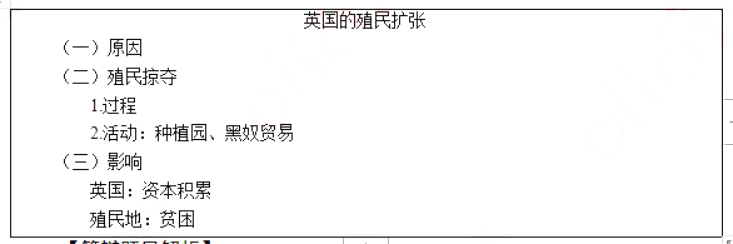

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.英国是如何一步步进行殖民扩张的?

【参考答案】

第一个时期是16世纪到18世纪的海外殖民时期。这一个时期,主要目的是为了资本的原始积累。扩张的对象是北美大陆和澳洲大陆。1733年,英国首先在北美大陆上建立了13个殖民地。1689年到1763年,英国和法国之间开展了四次争夺殖民地的战争,这使英国的殖民地数量也大大增加。

第二个阶段在18世纪到19世纪中后期。这个阶段是英国争夺欧亚大陆的阶段。工业革命之后,英国就开始向欧亚大陆掠夺工业原料场地和商品销售市场。印度半岛成为了英国主要的殖民重点。这一阶段是英国资本主义发展的黄金时间。

第三阶段是争夺非洲殖民地。在这一阶段里英国在非洲大肆杀戮,给非洲带来了深重的灾难。到了20世纪初,世界领土基本被瓜分完毕,其中英国所占份额最大。英国凭借这三次殖民扩张,成为了日不落帝国。

2.本节课你所采用的教学方法有哪些?为什么采用这些教学方法?

【参考答案】

本节课我所采用的教学方法有创设情境教学法、史料分析法等。采用这几种教学方法可以使教学方法更丰富,调动学生课堂的积极性。我在授课时尽量搜集历史资料,以多媒体辅助教学,向学生展示图片和文字资料,适时安排课堂思考与讨论,有助于避免课堂气氛的枯燥,发挥学生的主体性。 -

第3题:

辛亥‘武昌起义’是由何事件而引起?

正确答案: 民间反对清廷‘铁路国有’政策 -

第4题:

1894年、1905年和1911年是辛亥革命的三个重要节点,标志着革命形势的三个发展阶段。这三个阶段的代表性事件分别是()

- A、同盟会、兴中会、武昌起义

- B、同盟会、武昌起义、中华民国临时政府成立

- C、兴中会、同盟会、武昌起义

- D、兴中会、武昌起义、中华民国临时政府成立

正确答案:C -

第5题:

2001年4月,日本文部省宣布,由右翼学者团体“()”主导编写的初中历史教科书审定“合格”。

正确答案:新历史教科书编撰会 -

第6题:

历史已经将广州起义和辛亥武昌起义连接成一条曲折但是贯通的胜利征途。没有失败了的广州起义,就不会有成功了的武昌起义。

正确答案:正确 -

第7题:

简述初中历史学习的类型(至少写出五种)。

正确答案:初中历史学习主要可以分为自主学习、合作学习、探究学习、体验学习、接受学习等多种类型。 -

第8题:

武昌起义的主力军()

正确答案:湖北新军 -

第9题:

填空题武昌起义是()年()月()日发生的。武昌起义后,孙中山从海外回国,被推选为()1912年1月1日孙中山在()宣誓就职,宣告()成立。正确答案: 1911,9,10,临时大总统,南京,中华民国解析: 暂无解析 -

第10题:

填空题2001年4月,日本文部省宣布,由右翼学者团体“()”主导编写的初中历史教科书审定“合格”。正确答案: 新历史教科书编撰会解析: 暂无解析 -

第11题:

填空题武昌起义后,清政府迫于无奈,制定了《()》,限制君权。正确答案: 十九信条解析: 暂无解析 -

第12题:

单选题1894年、1905年和1911年是辛亥革命的三个重要节点,标志着革命形势的三个发展阶段。这三个阶段的代表性事件分别是()A同盟会、兴中会、武昌起义

B同盟会、武昌起义、中华民国临时政府成立

C兴中会、同盟会、武昌起义

D兴中会、武昌起义、中华民国临时政府成立

正确答案: D解析: 暂无解析 -

第13题:

初中历史教科书中有“知识拓展”“自由阅读卡”“每课一得”这一类栏目,其主要功能是什么?答案:解析:初中历史教科书中的“自由阅读卡”“知识拓展”和“每课一得”等栏目属于课文辅读类内容,作为课文的补充、延伸和说明,作用是帮助学生更好地理解和体会课文的内容,引导学生思考更多的问题。 这类栏目的设置,有利于学生拓展知识,提高阅读历史材料的水平,锻炼从材料中提取有效信息的能力;有利于激发学生学习历史和探究历史问题的兴趣,帮助学生从多种角度观察和思考历史,为学生的探究学习创造条件;有利于学生学习历史和理解历史,帮助学生更好地达成课程目标。 -

第14题:

武昌起义是()年()月()日发生的。武昌起义后,孙中山从海外回国,被推选为()1912年1月1日孙中山在()宣誓就职,宣告()成立。

1911;9;10;临时大总统;南京;中华民国

略 -

第15题:

武昌起义成功的原因。

正确答案: (1)四川保路运动是武昌起义的导火线。原本,清政府已经允许粤汉铁路、川汉铁路归于商办,之后,又宣布将铁路收回国有,再将铁路抵押给列强国家,举借外债,触及了很多民众的利益,因此保路运动具有有广泛的群众基础。

(2)文学社、共进会在湖北新军中的作用。文学社、共进会在湖北新军中进行了深入细致的工作,武昌起义前,文学社、共进会的会员已达到5000多人,占当时湖北新军总数的1/3以上。

(3)举事前周密的计划。起义前,召开各部队代表大会,与会者约100人,讨论了军事行动计划,明确了各部队的任务,行动目标和路线。起义前,总指挥部突然遭到破坏,各部队消息隔绝,但大家仍能够互相配合,协同行动,基本实现了预定步骤和目标,与这次起义前周密部署和充分准备是分不开的。

武昌起义的成功绝非偶然,它同革命党人长期以来在新军中细致的工作、起义前的周密准备密不可分,同保路运动这个社会大背景密不可分,由此才能成功。 -

第16题:

简述武昌起义和辛亥革命的历史意义。

正确答案:武昌起义和辛亥革命推翻了统治中国200多年的清政府,埋葬了长达2000年之久的君主专制制度,建立了中国历史上第一个民主共和国。辛亥革命不仅仅是一次革命运动,还是一次深刻的思想启蒙运动。它使民主自由之花一度在古老的中国大地上开放,使民主共和成为人们最强烈的政治要求,具有划时代的历史意义。 -

第17题:

武昌起义胜利后,中华民国成立,定()年为中华民国元年

正确答案:1912 -

第18题:

简述初中历史课程的功能。

正确答案:初中历史课程不仅有普及知识、帮助学生树立科学的世界观、人生观的作用,还具有培养学生实践能力、提高学生人文素养等功能。具体来说可以分为三个方面:第一,培养学生的实践能力;第二,培养学生掌握学习历史的方法;第三,提高学生人文素养。 -

第19题:

武昌起义时,孙中山在哪里?

正确答案:美国科罗拉多州 -

第20题:

多选题下列关于武昌起义的描述,正确的是( )。A武昌起义爆发于1911年10月10日

B武昌起义是同盟会直接领导的一场武装起义

C武昌起义成功后,孙中山被推选为湖北军政府都督

D武昌起义是辛亥革命的开端

E武昌起义的胜利,使清王朝迅速走向灭亡

正确答案: C,E解析: 武昌起义是指1911年10月10日(农历辛亥年八月十九)在湖北武昌发生的一场旨在推翻清朝统治的兵变,也是辛亥革命的开端。起义胜利后,各省纷纷响应,宣布脱离清政府,使清朝统治迅速土崩瓦解,并建立起亚洲第一个民主共和国——中华民国。B项,武昌起义是由文学社和共进会领导的。C项,起义胜利后,湖北军政府成立,黎元洪被推举为湖北军政府都督。 -

第21题:

单选题武昌起义爆发于()A1910

B1911

C1912

正确答案: A解析: 暂无解析 -

第22题:

问答题简述初中历史学习的类型(至少写出五种)。正确答案: 初中历史学习主要可以分为自主学习、合作学习、探究学习、体验学习、接受学习等多种类型。解析: 暂无解析 -

第23题:

问答题简述初中历史课程的功能。正确答案: 初中历史课程不仅有普及知识、帮助学生树立科学的世界观、人生观的作用,还具有培养学生实践能力、提高学生人文素养等功能。具体来说可以分为三个方面:第一,培养学生的实践能力;第二,培养学生掌握学习历史的方法;第三,提高学生人文素养。解析: 暂无解析 -

第24题:

单选题宣布由右翼学者团体主导编写的初中历史教科书审定合格的机构是()。A内阁

B法务省

C文部省

D厚生省

正确答案: B解析: 暂无解析