阅读材料.根据要求完成教学设计任务。材料:初中物理某教材“汽化和液化”一节中“观察塑料袋”的演示实验如下: 如图3.3-1,在透明塑料袋中滴入几滴酒精,将袋挤瘪,排尽空气后用绳把口扎紧,然后放入热水中。你会看到什么变化? 从热水中拿出塑料袋,过一会又有什么变化?怎样解释这些变化?任务: (1)从微观角度说明塑料袋膨胀的原因(4分) (2)基于该实验,设计一个包含师生交流的教学方案。(8分)

题目

阅读材料.根据要求完成教学设计任务。材料:初中物理某教材“汽化和液化”一节中“观察塑料袋”的演示实验如下:

如图3.3-1,在透明塑料袋中滴入几滴酒精,将袋挤瘪,排尽空气后用绳把口扎紧,然后放入热水中。你会看到什么变化?

从热水中拿出塑料袋,过一会又有什么变化?怎样解释这些变化?

任务:

(1)从微观角度说明塑料袋膨胀的原因(4分)

(2)基于该实验,设计一个包含师生交流的教学方案。(8分)

如图3.3-1,在透明塑料袋中滴入几滴酒精,将袋挤瘪,排尽空气后用绳把口扎紧,然后放入热水中。你会看到什么变化?

从热水中拿出塑料袋,过一会又有什么变化?怎样解释这些变化?

任务:

(1)从微观角度说明塑料袋膨胀的原因(4分)

(2)基于该实验,设计一个包含师生交流的教学方案。(8分)

相似考题

更多“阅读材料.根据要求完成教学设计任务。材料:初中物理某教材“汽化和液化”一节中“观察塑料袋”的演示实验如下: ”相关问题

-

第1题:

阅读材料,根据要求完成教学设计任务。

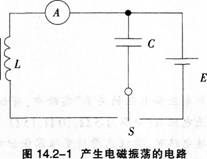

材料:某高中物理教材“电磁振荡”一节有如下演示实验。

把线圈、电容器、电流表、电源和单刀双掷开关照图14.2—1连成电路。

先把开关置于电源一边。为电容器充电;稍后再把开关置于线圈一边,使电容器通过线圈放电。观察电流表指针的变化。

任务:(1)说明教材所述“稍后再把开关置于线圈一边,使电容器通过线圈放电。观察电流表指针的变化”的实验设计意图。

(2)基于该实验,设计一个包含师生交流的教学方案。答案:解析:(1)实验设计意图:通过电流表指针的偏转验证电容器与线圈组成了一个振荡电路,电路中产生了振荡电流。

(2)教学方案如下:

板书1.振荡电路——IC回路

(如下图所示)并介绍各组成部分.指出哪部分电路叫IC回路。

板书2.电磁振荡的产生

介绍与对应的IC回路实验装置、实验的做法。

先让学生猜可能看到什么现象,然后教师再演示(可以多做几次),让学生说出看到了什么现象 说明了什么 (电流表的指针左右摆动;摆动幅度越来越小,最后停止。说明了电路中的电流是大小、方向都在变化的,最后变为零。)

师:如果忽能量损耗,IC回路中的能量大小就不会变化,也就是说回路中的电流的大小和方向做周期性的变化,我们把这种电流叫振荡电流。

板书3.振荡电路中产生的大小和方向做周期性的变化的电流叫振荡电流。

师:这种电流其实就是交变电流,如果用示波器观察会发现,它的波形也是正弦形状,但是由于频率很高,可以达到KHz或MHz,因此把它叫做振荡电流。

师:从演示实验中我们可以看出振荡电流的变化经过几个过程后就开始重复,从电容器刚开始放电,电流的大小、方向经历了几个过程后就完成一个周期呢 可以把演示实验中看到的现象与黑板上的电路图结合起来考虑。

生讨论得:逆时针增大;逆时针减小;顺时针增大;顺时针减小。

师:大家知道机械振动过程中发生周期性变化的物理量有多个,那么在电磁振荡过程中发生周期性变化的物理量只有电流吗,还有什么物理量

生讨论得:极板上的电荷量、板间电场强度、电场能和线圈中的电流、磁感应强度、磁场能。 -

第2题:

阅读材料,根据要求完成教学设计任务。

某高中物理教科书关于“动量守恒定律”一章某节的一个演示实验如图14所示:

任务:

(1)这个演示实验可用于什么物理知识的教学

(2)用此实验设计一个教学片段,帮助学生理解与该现象相关的物理知识。答案:解析:(1)动量守恒定律中的反冲现象。 (2)教学片段:

师:物体闻的相互作用除碰撞以外还有另一种方式也比较常见,我们先观察几个实验,看一看它们是否不同于碰撞但属于相互作用。

演示实验:释放充了气的气球,气球喷气的同时向前“窜”。

师:刚才这个实验是什么原理气球是怎么窜出去的

生:喷出的气体与气球的相互作用。

师:这种相互作用与碰撞有什么不同

学生讨论、交流后得出:碰撞中两个物体先是分开的,相互作用后可能合为一体,也可能再次分开,而这种相互作用中两个物体本来是一体的,通过相互作用才分开。

师:我们把这种相互作用称为反冲运动。为什么静止的物体喷出一部分物体后,另一部分物体会获得速度后退呢

生:因为气体和气球同时受到对方的作用力,所以运动方向相反。

另一部分生:因为气球和气体动量守恒,所以它们的速度是相反的。

师:非常好,同学们从不同角度解释了这个现象。其实这是反冲现象,一个静止的物体在内力的作用下分裂为两部分,一部分向某个方向运动,另一部分必然向相反方向运动。大家思考一下,刚才咱们的演示实验,是否满足以上条件

生:气球原来是静止的。松手的瞬间,喷出的气体与气球的相互作用,属于内力,气球窜出去,气体则沿反方向喷出。满足动量守恒定律,利用了反冲的原理。

师生总结:反冲运动满足动量守恒定律的条件:①系统不受外力;②系统某一方向不受外力;③系统内力远大于外力。 -

第3题:

材料一《义务教育物理课程标准(2011年版)》中关于“声音的产生和传播”的内容要求是:“通过实验.认识声音的产生和传播条件。”

材料二某初中物理教材中为“声音的产生与传播”设计了如下实验:

实验一:拨动张紧的橡皮筋:发声时摸喉头。

实验二:把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出其中的空气。材料三教学对象为初中二年级学生.刚开始学习物理这门课。任务:

(1)声音是如何产生的 (4分)

(2)根据上述材料,完成“声音的产生和传播”学习内容的教学设计,其中包括教学目标、教学方法、教学过程(不少于300字)。(24分)答案:解析:(1)声音是由物体的振动产生的。

(2)教学设计如下:一、教学目标

(一)知识与技能

1.通过观察和实验,初步认识声音产生和传播的条件。

2.知道声音是由物体的振动产生的。

3.知道声音传播需要介质.声音在不同介质中传播的速度不同。

(二)过程与方法

1.通过观察和实验。探究声音产生和传播的条件,掌握初步研究问题的方法。

2.通过实验探究活动,具备初步的观察和实验能力。

(三)情感态度与价值观

1.通过教学活动,激发学习兴趣,培养对科学的热爱,乐于探索自然现象和日常生活中的物理学道理。

2.感受自然界声音的美妙与有趣,激发好奇心和求知欲。在活动中善于与其他同学合作交流。

二、教学方法

实验法、讨论法。

三、教学过程

1.导入新课

我们生活在声音的世界里,同学们有没有想过,声音是怎样产生和传播的 声音在水里能不能传播 宇航员在月球上能和地球上一样交谈吗 带着各种对声音的疑问。今天开始,我们将一同走进声音的世界,首先要共同探讨的是《声音的产生与传播》。

2.声音的产生

利用准备的器材进行实验:小鼓或吉他、薄纸片或树叶、音叉、橡皮筋、梳子、刻度尺、纸屑或泡沫颗粒、水盆等,怎样让它们发出声音,并探究物体发声时的共同特征。

方案l:让学生用橡皮筋做实验。两人一组,一人将橡皮筋拉长拉紧,另一人用手拨动橡皮筋,观察橡皮筋:(1)能听到声音吗 此时橡皮筋处于什么状态 (2)当橡皮筋停止振动的时候,还能听到声音吗

方案2:让学生用刻度尺做一个简单的实验。使刻度尺三分之二伸出桌面,一手将其另三分之一紧压在桌边上,另一手拨动伸出端,观察尺子在发声时的现象,并用语言描述现象。

思考问题:(1)能听到声音吗 此时尺子处于什么状态 (2)当尺子停止振动的时候,还能听到声音吗

方案3:将悬吊着的泡沫塑料或乒乓球接触不发声的音又,球并不跳动;将音叉敲响,再使球接触音叉,球跳动。

通过实验对比。思考问题:橡皮筋、尺子、纸屑、泡沫塑料颗粒在什么情况下跳动,在什么情况下停止跳动 归纳总结得到结论:声音是由物体的振动产生的,振动停止,物体就停止发声。

3.交流探究

物体的发声现象真是太多了。你能解释物体的发声原理吗

(1)用手摸着喉头发出声音,这时手有怎样的感觉 人是怎样发声的

(2)击打音叉,使发声音叉的尖端接触面颊,你有什么感觉 把发声音叉的尖端触及水面,仔细观察会发现水面有什么变化

(3)弹拨吉他的一根琴弦后,立即把你的手轻放在琴弦上,手有怎样的感觉 乐器是怎样发声的

总结:面颊有发麻的感觉,振动的音叉接触水面会激起水花,形成水波。弦乐器是通过弦的振动发声的。

4.声音的传播

思考:花样游泳运动员,当她们的耳朵在水中时还要靠音乐的节奏,才能使自己的动作和其他队员保持协调一致.声音是如何传到耳朵的 宇航员在太空中近在咫尺为什么还要靠无线电波而不直接交谈呢

提示:声音是怎样从发声体传播到远处人的耳朵里的,是否需要什么媒介 有物体在振动我们就一定可以听到声音吗 太空比地球表面缺少了什么

可以将学生分成几个小组,分别探究固体、液体、气体能否传声。实验1:气体传声实验(演示)我们可以听到身边同学的讲话,可以听到美妙动听的音色,打雷时我们和雷电没有接触,但我们却能听到隆隆的雷声。说明此声音是由空气传播的。进一步猜想:如果连空气都没有呢 声音能不能传播呢

把正在发声的闹铃放在玻璃罩内,闹铃和罩的底座之间垫上柔软的泡沫塑料。逐渐抽出罩内的空气.你听到的闹铃声音会有什么变化 再让空气逐渐进入罩内,闹铃声音又怎样变化 闹铃和罩的底座之间为什么要垫上柔软的泡沫塑料

现象一:抽出部分空气后,听到闹铃的声音明显变小:

现象二:当空气全部抽出后,听不到闹铃的声音:

现象三:当空气逐渐进入罩内,听到闹铃声逐渐变大.结论:声音传播需要介质,声音不能在真空中传播。实验2:液体传声实验将能发声的物体(如音乐卡、手机、闹铃等)放在密封的塑料袋中,塑料袋浸没在水里后。仍能听到发声体发出的声音,说明液体能够传声。

结论:声音可以在液体中传播。

实验3:固体传声实验

(1)两个学生合作。同学甲在长条桌的一端用铅笔在白纸上用力均匀地写字,同时同学乙在桌子的另一端把耳朵贴在桌面上听。

(2)同学乙将耳朵离开桌面(注意调整耳朵与笔的距离,保证与上次实验时耳朵与笔的距离相同).同学甲在相同的条件下继续写字,与上次实验进行比较,有什么不同 说明了什么

师生归纳总结.得出结论:

(1)声音传播需要物质,声音不能在真空中传播,传播声音的物质可以是固体、液体、气体。(2)物理学中把能传播声音的物质叫介质。

5.声速

发生雷电时,总是先看到闪电,后听到雷声;田径比赛时,远处的人先看到发令枪的烟雾.后听到发令枪的声音。这些现象说明声音的传播需要时间。

我们把声音在每秒钟传播的距离叫声速。

声音在固体、液体、气体中传播的速度是否一样快

学生阅读一些介质中的声速表。熟悉声音在空气、水、钢铁中的传播速度。

小结:(1)声音在不同介质中的传播速度一般不同.

(2)声速与介质的温度有关。l5℃时空气中的声速为340 m×s-1.

(3)声音在固体中的传播速度最快,其次是在液体中,在气体中传播的速度最慢。

6.课堂小结.布置作业。 -

第4题:

阅读材料.根据要求完成教学设计。

材料:

图示为某高中物理教材“光的粒子性”一节的“观察光电效应”的演示实验。

演示

把一块锌板连接在验电器上,并使锌板带负电,验电器指针张开。用紫外线灯照射锌板(图17.2—1),观察验电器指针的变化。

这个现象说明了什么问题?

任务:

(1)说明教材所述“用紫外线灯照射锌板,观察验电器指针的变化”的实验设计意图。(4分)

(2)基于该实验,设计一个包含师生交流的教学方案。(8分)答案:解析:(1)教材所述“用紫外线灯照射锌板,观察验电器指针的变化”,其设计意图是为了得出锌板在紫外线照射下,失去电子而带正电。 (2)师:从人类对光的本性的认识,到麦克斯韦提出光是一种电磁波的理论,应该说光的波动说似乎已经完美无缺了。然而就是在证实电磁波存在的过程中,人们发现了光具有粒子性的重大事实.这就是光电效应。接下来我们看一个演示实验。

师:把一块锌板连接在验电器上,并使锌板带负电,验电器指针张开。用紫外线灯照射锌板.观察验电器的指针如何变化

生:验电器指针张角先减小,减小到零后又变大。

师:用丝绸摩擦过的玻璃棒去靠近锌板,又看到什么现象

生:验电器指针的张角变大了。

师:这一现象说明了什么

生:锌板在光线照射下失去电子带正电。

师:很好。这个奇妙的物理现象说明照射到金属表面的光能使金属逸出电子,这种现象就叫 生.光电效应。

师:被光照射的物体发射出来的电子叫什么呢

生:光电子。

师:很好,那么现在,我把一个普通玻璃板放在锌板和紫外线灯之间,然后将锌板与不带电的验电器连接。大家能看到什么现象

生:验电器指针闭合了。

师:所以说我们周围的可见光可以使锌板逸出电子吗

生:不能。

师:很好,下面我们就来探究光电效应产生的条件。 -

第5题:

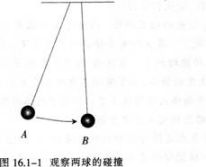

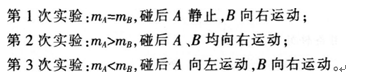

阅读材料。根据要求完成教学设计任务。

材料:某高中物理教材“探究碰撞中的不变量”一节有如下演示实验。

如图16.1一1,A、B是两个悬挂起来的钢球,质量相等。使B球静止,拉起A球,放开后A与日碰撞.观察碰撞前后两球运动的变化。

换成质量相差较多的两个小球.重做以上实验。

任务:(1)说明教材所述“换成质量相差较多的两个小球,重做以上实验”的实验设计意图。

(2)基于该实验,设计一个包含师生交流的教学方案。答案:解析:(1)实验设计意图:观察两球质量相差比较大时,碰撞后状态的变化。

(2)教学方案如下:

教师展示以下视频片段或动画:台球正碰、斜碰各一个;火车挂钩过程;粒子加速器中高速运动的粒子撞击靶核过程。

师:刚才大家看到的现象我们称之为碰撞,碰撞是自然界中常见的现象,本节研究的主要现象就是碰撞。

师:下面我们动手做一个碰撞实验.观察碰撞前后哪些物理量发生了变化。

演示实验:几个单摆小钢球一样大,摆长一样长,竖直悬挂时两球恰好相切,将单摆A拉开某一个角度后释放,在最低点与B相碰,以下实验中开始将A拉开的角度均一样大。

师:实验中A、B的什么物理量在碰撞前后发生了变化 这种变化又与什么物理量相关

生讨论后得出:A、B的速度大小或方向发生了变化,这种变化与质量有关。

师:刚才的碰撞过程中,会不会有什么物理量不发生变化呢

师:在前面的实验中我们发现,物体碰撞前后速度的变化随质量的不同而不同,那么会不会物体的质量和它的速度组成的一个新的物理量在碰撞中保持不变呢 那么我们先猜一猜这个新的物理量与物体的质量和速度有什么关系

引导学生继续猜想碰撞过程中的不变量可能有哪些。 -

第6题:

阅读材料:根据要求完成教学设计任务。

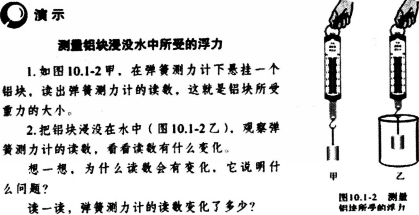

材料:初中物理某教科书“测量铝块浸没在水中所受的浮力”的演示实验如下:

任务:

(1)说明上述实验中“把铝块浸没在水中,观察弹簧测力计的读数”的操作意图。(4分)

(2)基于该实验,设计一个体现师生交流的教学片段。(8分)答案:解析:(1)浮力不可直接测量得出,但是在本实验中根据受力平衡可得F浮=G-F,即可通过测量铝块所受重力及铝块在水中所受的拉力。间接得出。“把铝块浸没在水中,观察弹簧测力计的读数”即是测量铝块在水中所受的拉力。

(2)演示:把乒乓球按入水底,松手后会看到乒乓球上升,引导学生分析乒乓球的受力情况及每个力的施力物体。

得出结论:

浸在液体中的物体受到液体向上的托力,这个向上的托力叫浮力。浮力的方向:竖直向上。

浮力的施力物体:液体。

提问:放入水中沉底的石块是否受浮力作用 你能用弹簧测力计测出石块所受浮力的大小吗

用弹簧测力计称小石块的重力,并稍稍用力向上托石块,让学生观察这时测力计的示数变化,然后将小石块浸入水中,观察测力计示数的变化。引导学生根据二力平衡等知识判断浮力的存在及大小,最后得出结论:水中下沉的物体也会受到一种向上托的力,这就是浮力。

引导学生归纳出利用“称重法”测浮力大小的方法:先用弹簧测力计测量物体在空气中所受的重力,再把物体浸入液体中,读出弹簧测力计的示数,则物体受到的浮力可以利用F浮=G-F进行计算。 -

第7题:

阅读材料,根据要求完成教学设计任务。

材料:某高中物理教材“气体热现象的微观意义”一节有如下演示实验。

用豆粒做气体分子的模型.可以演示气体压强产生的机理。

把一颗豆粒拿到台秤上方约10cm的位置,放手后使它落在秤盘上,观察秤的指针的摆动情况。

再从相同高度把100粒或者更多的豆粒连续地倒在秤盘上(图8.4-4),观察指针的摆动情况。使这些豆粒从更高的位置落在秤盘上,观察指针的摆动情况。

(1)说明教材所述“使这些豆粒从更高的位置落在秤盘上,观察指针的摆动情况’’的实验设计意图。

(2)基于该实验,设计一个包含师生交流的教学方案。答案:解析:(1)实验设计意图:说明豆粒从更高的位置落在秤盘上,豆粒对秤盘的冲击力更大,指针的摆动角度更大,因而压强与豆粒的运动速度有关。

(2)教学方案如下:

模拟情景:雨滴打在伞面上使伞面受到冲击力,雨滴动能越大,雨滴越密集,产生的压力就越大。

从微观角度看.气体对容器的压强是大量分子频繁地撞击器壁产生的,气体的压强等于大量气体分子作用在器壁单位面积上的作用力。引导学生思考,压强的大小可能和什么因素有关

演示实验.豆粒模拟气体分子.撞击秤盘。

(1)把1粒小球和100粒小球从同一高度释放,落在秤盘上,台秤的指针摆动幅度大小相同吗

(2)把相同数量的小球从不同高度释放,台秤的指针摆动幅度大小相同吗

先让学生思考,进行讨论和分析,找学生回答自己的理论分析结果。

借助多媒体课件.演示课本P28的模拟实验:验证同学们的猜想。

引导学生得出正确结论:

(1)气体压强的产生原因(微观解释):

大量分子频繁地碰撞器壁,使其受到持续作用力,而产生压强。

(2)影响气体压强大小的两个因素:微观角度,分子的平均动能、分子的密集程度。宏观角度,气体的体积、气体的温度。

通过学习气体分子运动的特点、气体温度的微观意义和气体压强的微观意义.我们就可以从微观角度来解释气体实验定律。引出接下来的教学。对气体实验定律的微观解释。 -

第8题:

阅读材料, 根据要求完成教学设计。

材料一 《义务教育物理课程标准(2011 年版)》 关于“焦耳定律” 的内容要求有:“通过实验,探究并了解焦耳定律, 用焦耳定律说明生产、 生活中的一些现象。”

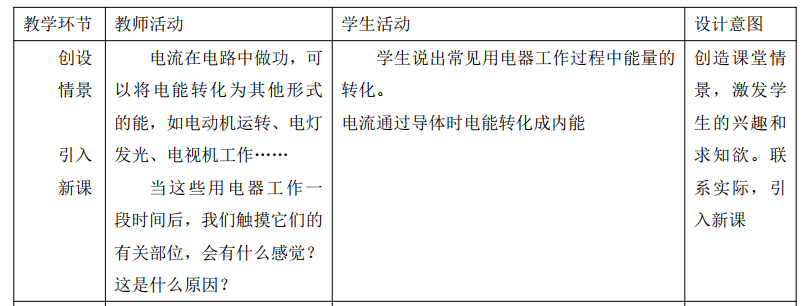

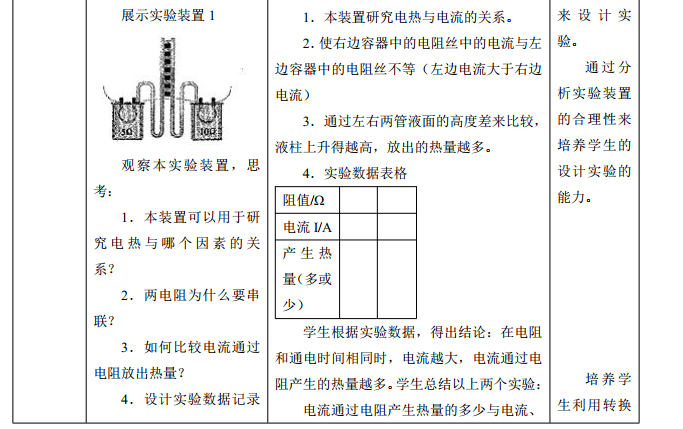

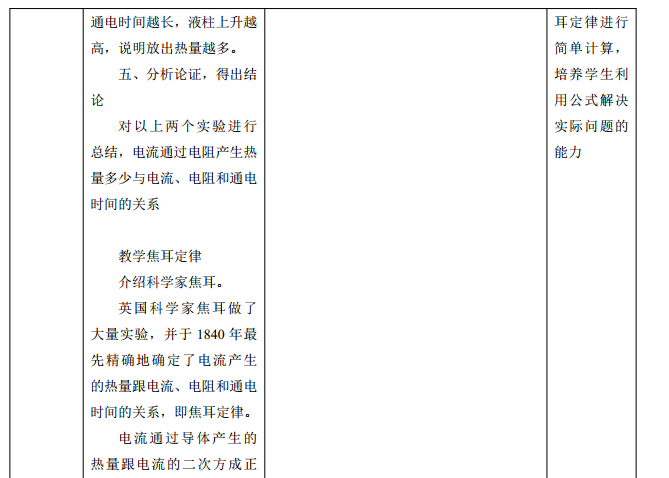

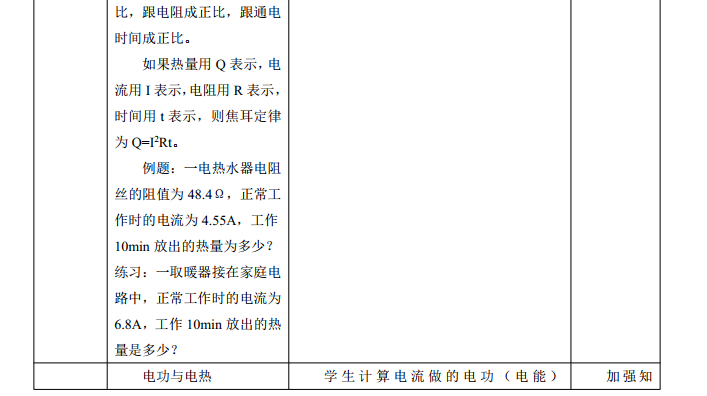

材料二 初中物理某教科书中有关“焦耳定律” 一节中的演示实验如下所示:

材料三 教学对象为初中三年级的学生, 已学习过电功、 电功率等知识。

任务:

(1) 简述焦耳定律的内容。(4 分)

(2) 根据上述材料, 完成“探究电热的影响因素” 的教学设计。 教学设计要求包括: 教学目标、教学重点、 教学过程(要求含有教学环节、 教学活动、 设计意图等)。答案:解析:(1)电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比,跟导体的电阻成正比,跟通电时间成正比。这个规律叫作焦耳定律。

(2)教学设计如下:

—、教学目标

1.知识与技能

①能通过实例,认识电流的热效应。

②能在实验的基础上得出电热的大小与电流、电阻和通电时间有关,知道焦耳定律。

③会用焦耳定律进行计算,能够利用焦耳定律解释生活中电热利用与防治。

2.过程与方法

体验科学探究过程,了解控制变量的物理方法,提高实验探究能力和思維能力。

3.情感态度与价值观

会解释生活中一些电热现象,通过学习电。热的利用与防止,学会辩证地看待问题。

二、教学重难点

重点:通过实验研究电热与电流、电阻和通电时间的关系,并确定研究方法及实验操作中各个

环节应注意

的问题。

难点:对焦耳定律的理解及焦耳定律在实际生活中的应用。

三、教学过程

-

第9题:

阅读材料, 根据要求完成教学设计。

材料 图 7 所示为高中物理某教科书“科学的转折: 光的粒子性” 一节中的一个演示实验。

任务:

(1) 这个演示实验可用于什么物理知识的教学? (4 分)

(2) 用此实验设计一个教学片断, 帮助学生理解与该现象相关的物理知识。(8 分)答案:解析:(1)这个演示实验可用于光电效应及其影响因素的教学。光电效应是照射到金属表面的光,能使金属中的电子从表面逸出的现象。这种电子称为光电子。光电效应中产生的光电子的初速度与光强无关。入射光的强度影响光电流的强度,影响单位时间单位面积内逸出的光电子数目。入射光越强,饱和电流越大。

(2)教学片段:

师:同学们,我们已经知道光具有粒子性,有哪些现象可以体现光的粒子性呢?

生:光电效应。

师:光电效应,是照射到金属表面的光,能使金属中的电子从表面逸出的现象。这种电子称为光电子。那么光电效应与哪些因素有关呢?

生1:可能与光的强度有关。照射光的强度越大,电流越大。

生2:可能与光的种类有关。

生3:可能与金属的种类有关。

师:很好,大家都有自己的想法,我们先用实验验证一下第一个猜想,剩下的两种猜想同学们自行验证,好不好?

生:好的。

师:现在老师有验电器、锌板、紫外线灯和导线若干。大家以小组为单位思考、讨论、设计实验方案来验证光的强度对光电效应的影响。

生:将验电器与锌板串联,用不同强度的紫外线光进行照射。

师:很好,这种实验方法是我们常用的哪一种方法?

生:控制变量法。

师:老师已经按照大家说的将验电器和锌板连入了电路,下面来验证大家的想法是否正确。

教师操作:打开紫外线灯把亮度调到最低,验电器出现了偏转。

师:这个现象说明了什么?

生:紫外线照射锌板可以产生光电效应。

教师操作:一点点地调高紫外线灯的亮度,此时验电器的偏转角变大。

师:这个现象说明了什么?

生:随着入射光的强度增大,电流变大,即单位时间内产生的电荷变多。

师:大家回答得很对!因为入射光的强度影响单位时间、单位面积内逸出的光电子数目,所以光强越大,电流越大。下面大家小组思考、讨论、设计其余两个猜想的验证实验。

生:好。 -

第10题:

阅读材料, 根据要求完成教学设计。

材料 图 10 为初中物理某教科书中“光现象” 一章中的演示实验。

任务:

(1) 该演示实验最适合哪个物理知识点的教学? (4 分)

(2) 基于该演示实验, 设计一个包含师生互动的教学片段。(8 分)答案:解析:(1)该演示实验最适合“光的直线传播”这一知识点的教学。该实验利用光的直线传播原理,即光在同种均匀介质中是沿直线传播。当光照在不透明的物体(演示实验中的手)时,会在不透明物体背后形成一个黑暗区域,从而形成影子(实验中的手影)。

(2)教学片段:

师:同学们听过“农夫与蛇”的故事吗?

生:听过。

师:今天,老师用另一种形式,和大家一起再次领略这个故事。

(播放手影戏:农夫与蛇的故事。通过手影戏中精彩绝伦的表演,向学生展示惟妙惟肖的蛇和农夫的形象,创设既生动又富有趣味性的课堂导入)

师:视频中惟妙惟肖的蛇和农夫是哪位高超的“演员”呢?

生:视频中的故事不是通过某位演员呈现的,而是通过手影呈现的。

师:看来大家对于手影戏并不陌生。那么,大家想不想尝试一些简单的手影形象呢?比如:老鹰、天鹅、孔雀、狗、山羊等。

生:纷纷尝试各种手影形象。

(农夫与蛇的手影戏激发了学生尝试手影表演的兴趣。此时,给学生创造自己动手的机会,让学生纷纷动起来,可以深化学习效果。在此过程中,教师引导学生完成各种手影动作,并及时给予点评和引导,使课堂井然有序)

师:同学们表演了很多有趣的动物形象,假以时日并勤加练习,相信同学们的手影技艺也会愈发精湛。那么,大家知道手影形成的原因是什么吗?能用物理知识进行解释吗?

生:光照在不透明的物体上,在物体背后会形成黑暗的区域,说明光应该是沿直线传播的。师:是的,这个实验说明了光在空气中沿直线传播。在我们的生活中还有很多这样的例子,大

家能够列举出来吗?

生:雾天开车时,发现汽车前灯射出的光线是直的。老师翻PPT的激光笔发出的光线也是直的。师:大家非常棒,这些现象都说明了在空气中光线是沿直线传播的。那么,在水中光会沿直线

传播吗?我们通过一个演示实验来验证吧。

(教师演示在盛水的玻璃槽内水槽滴几滴牛奶,用激光射到水中观察光在水中的传播路径)生:在水中的光线也是直的。

师:那大家能得出什么结论呢?

生:光在水中也是沿直线传播的。

师:是的,空气、水、玻璃等透明物质叫作介质,光在同种均匀介质中是沿直线传播的。

-

第11题:

阅读材料,根据要求完成教学设计任务。

材料:初中物理某教科书“电生磁”一节中“通电螺线管的磁场”的演示实验如下:

演示

如图9.3-7所示,在螺线管的两端各放一个小磁针.并在硬纸板上均匀地撒满铁屑。通电后观察小磁针的指向。轻敲纸板.观察铁屑的排列情况。改变电流方向,再观察一次。

任务:

(1)说明上述实验中“轻敲纸板”的操作意图。(4分)

(2)基于该实验,设计一个体现师生交流的教学片段。(8分)答案:解析:(1)轻敲纸板,铁屑会被弹起,在空中因受到磁力会调整方向和位置,再次落下时便会出现清晰的排布规律。

(2)老师:同学们,还记得磁铁周围有什么吗

学生甲:磁铁周围会产生磁场。

老师:很好,我们怎样验证磁场的方向和强弱呢

学生乙:用小磁针来判断磁场的方向,小磁针N极指向就是磁场的方向;用铁屑的排布来观察磁场的强弱。

老师:很好,看来这位同学已经非常熟练地掌握了关于磁场的内容。那磁场只能由磁铁产生吗 下面老师用其他的仪器来代替磁铁(老师闭合了电路开关),哪位同学能上来帮助老师做这个实验呢

学生丙:(用小磁针判断了磁场的方向,并标记)我发现这个仪器周围有磁场。

老师:很好!实验成功。哪位同学能来验证一下磁场的强弱呢

学生丁:(轻轻敲击纸板,观察铁屑)我发现,越靠近这个管子,磁场越强。

老师:非常棒,你能想到敲击纸板这个细节!下面,再找一位同学,改变电流方向,再次进行实验。学生戊:(改变电流方向,发现磁针指向反向,磁场强弱分布相同)我发现磁场方向变化了!

老师:很好,这位同学观察非常细心。同学们,老师并没有使用磁铁,也会产生磁场,其实呢,这个磁场是电流产生的。这个仪器叫通电螺线管,下面,我们来总结这个实验的现象。 -

第12题:

问答题阅读材料,根据要求完成教学设计任务。材料:初中物理某教材“热机”一节中“能量转换”的演示实验如下.任务:(1)试举出3个生活中机械能转化为内能的例子。(4分)(2)基于该实验,设计一个包含师生交流的教学方案。(8分)正确答案:解析: -

第13题:

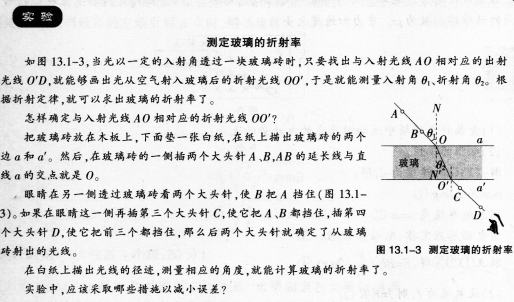

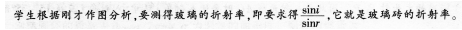

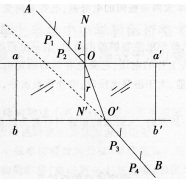

阅读材料,根据要求完成教学设计。

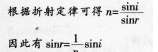

材料一《普通高中物理课程标准实验》关于折射率的内容要求为:“测定材料的折射率”一

材料二高中物理教科书“折射率”一节的部分教学内容如下:

材料三教学对象为高中二年级学生,已学过光的折射现象、折射定律等知识点。

任务:

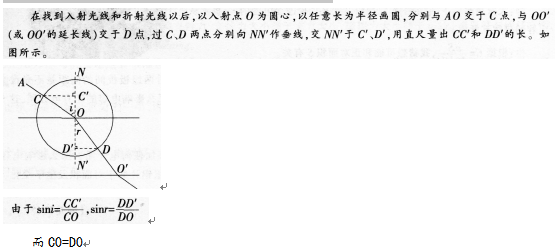

(1)简述什么是折射率。

(2)根据上述材料完成实验“测定玻璃折射率”的教学设计。教学设计要求包括:教学目标、教学重点、教学过程(要求包含有教学环节、教学活动、设计意图)。答案:解析:(1)光从真空射入某种介质发生折射时,入射角的正弦与折射角的正弦之比,叫作这种介质的绝对折射率,简称折射率,用符号n表示。 (2)教学设计如下:

测定玻璃的折射率

一、教学目标

1.知识与技能:验证光的折射定律:掌握插针法测折射率的方法。

2.过程与方法:通过设计实验步骤及实验操作,提高问题解决能力和数据处理能力。

3.情感态度与价值观:培养对物理实验及物理理论学习的兴趣以及团体协作和共同面对困难的精神。

二、教学重难点

教学重点:测定两面平行的玻璃砖的折射率。

教学难点:测定玻璃折射率的方法的掌握与能力的培养。

三、教学准备

实验仪器:玻璃砖、量角器、白纸、铅笔、直尺一把或三角板一个、计算器、木板、图钉、大头针。

四、教学过程

(一)复习导入

师:我们已经知道了当光以一定的入射角射入一块两面平行的玻璃砖后,出射光线的方向会发生平移,你能画出示意图吗

生:画出示意图,回忆光的折射的知识。

【设计意图】通过做出光的示意图让学生回顾光的折射基本定律,同时也为接下来在实验中画出实验原理图作铺垫。同时,学生画出示意图的过程中,能迅速进入到课堂状态。

(二)新课内容

1.实验方案设计

现在给定大家器材:两面平行的玻璃砖一块,大头针四枚,白纸一张,直尺一把或三角板一个,量角器一个。

请你设计一个实验方案,根据这个方案,画出光以一定入射角穿过玻璃砖时的传播路径。

老师引导:想一想,为了测出玻璃的折射率,应该测出哪些物理量

教师引导学生完成基本的实验方案设计:

第一步:在白纸上画出一条直线aa’,代表两种介质的分界面,再画出一直线段A0代表入射光线;然后画出分界面上0点处的法线N0。

第六步:量出入射角和折射角。用折射定律计算玻璃的折射率。

第七步:改变入射角。重复第二至第七步,多测几组。

【设计意图】在老师引导和学生学习的过程中,完成实验方案的设计,同时通过老师层层深入的引导和总结,让学生深刻理解插针法的基本原理和操作方法。

2.实验操作环节

学生台上演示实验。

在演示者演示的过程中,其他学生发现问题并记录。

【设计意图】这个环节是本节课的重点,分组实验和演示实验,一是可以发现学生操作过程中的问题及共性的盲点。让学生真正进行实际操作,领会实验操作的严谨性及实验数据的合理性。

老师引导实验注意事项:

(1)入射角问题的确定:入射角太小,折射角将更小,测量误差更大;若入射角i过大,则由大头针P1、P2射入玻璃中的光线量减少,即反射光增强,折射光减弱,且色散较严重,由玻璃砖对面看大头针的虚像将暗淡,模糊并且变粗,不利于瞄准插大头针P3、P4。因此画入射光线A0时要使入射角i适中,入射角i应在15°~75°范围内取值。

(2)P1与P2间距太小:不容易确定光路。

掌握了基本实验步骤及操作注意事项后,学生分组实验,记录实验数据。

实验数据的处理见下表:

3.数据操作环节

老师引导学生,在之前有过数据处理的经验上,利用图像,删去无效数值,得到较为准确的折射率数据。

4.交流讨论

老师引导:本实验要求求出入射角和折射角的正弦值,那么我们手头并没有量角器又如何来求正弦值呢

现在请大家思考有没有不用量角器就能达到实验目的的方法。

学生思考后演示.利用数学三角函数可以求出。

老师引导注意事项:强调圆要适当地画大一点以减小误差,并告诉大家一定注意,要计算的是入射角的正弦值和折射角的正弦值,所以,要注意找准圆与入射光线和折射光线的交点,切忌不要找成出射光线与圆的焦点。

【设计意图】这个环节有针对性,对本节课有巩固作用,另外让学生知道插针法适用于多样性的玻璃体结构的光学仪器,并不仅限于课本中的玻璃砖,让学生开阔视野。同时,改进实验方案,让学生具有设计实验、解决问题的能力。

(三)小结作业

总结回顾分享:学生分享实验过程及成果。

教师总结:现代的科学研究是众多人共同完成的工作。大家一起分析问题、制定考案、分工研究,最后汇集成果,共享成果。没有分工合作,是难以在短时间内完成大的研究任务的。

【设计意图】通过最后的总结回顾,让学生体会分工合作的乐趣,培养团体协作和共同面对困难的精神,激发学生对物理实验及物理理论学习的兴趣。

作业:大家可以进一步思考有无其他方式测定玻璃的折射率。

四、板书设计

-

第14题:

阅读材料,根据要求完成教学设计任务。

材料:某高中物理教材“功和内能”一节有如下演示实验.

在有机玻璃筒底放置少量易燃物,例如蓬松的棉花,迅速压下筒中的活塞,观察筒底物品的变化。

这个实验说明了什么

图10.1—1压下活塞。观察筒底物品的变化

任务:(1)回答演示实验中的问题:“这个实验说明了什么 ”

(2)基于该实验,设计一个包含师生交流的教学方案。答案:解析:(1)这个实验说明了做功可以改变物体的内能。

(2)教学方案如下:

【导入新课】

在初中我们已经学过功和能的一些知识,对功和能有了简单的认识,并能定性地分析某些物理现象,前两节我们较深入地探讨了功的概念、功的计算,现在将进一步研究能的基本知识以及功和能的关系。

1.能的概念

(1)能的定义:一个物体能够对外做功则这个物体就具有能

由学生举出自然界中具有能量的物体的实例,如流动的河水,飞行的子弹,自由下落的重物,压缩的弹簧,燃烧的焰火.高压的气体……

(2)物质的不同运动形式对应着不同的能

演示:弹簧吊挂物体,一端固定在铁架上,用力下拉物体,使弹簧伸长后释放,物体将向上运动,弹簧对物体做功.说明形变的弹簧有能量.此能量叫弹性势能。演示:点燃走马灯的蜡烛后,灯的一部分旋转起来,这个现象中,有些什么能 能如何转化 首先是蜡烛的化学能经燃烧释放出来,加热空气,空气分子运动加剧,转化为空气分子的内能,热空气上升又带动走马灯旋转,空气的部分内能又转化为走马灯的机械能。由此看来.自然界的能多种多样,除上述的能以外,还有电能、光能、原子能、生物能……同时它们之间也可以互相转化。

(3)各种不同形式的能量可以相互转化,而且在转化过程中守恒

观看录像,分析展示的各种现象中,能量存在和转化情况。如早晨太阳出来,照耀树林,太阳能经植物的光合作用转化为生物能……傍晚,电灯亮了,电能转化为热能、光能等等。在能的转化中,能保持守恒。

在能的转化过程中,与之紧密相关的物理量是什么呢 是做功。

2.做功的过程

做功的过程是能量转化的过程。物体的能量发生变化,对外则表现为做了一定的功。

(1)做功使不同形式的能量发生转化。

人拉重物在光滑水平面上由静止而运动,人对物体做功的过程中,人的生物能转化为物体的动能。

在水力发电厂中,水流对水轮机冲击,带动水轮机转动,从而带动发电机转动而做功,水流的机械能转化为电能。

火车前进而做功,是先把燃料油和煤的化学能转化为热能,经内燃机或蒸汽机又把热能转化为火车的机械能……由此看来,能量互相转化要伴随着做功,但能量转化的多少如何来计算和确定呢

(2)功是能量转化的量度

运动员将质量为15kg的杠铃举高2米,他做了3×103J的功,则就有3×103J的生物能转化为杠铃的重力势能。

自然界中有各式各样的力,如电磁力、分子力、核力……它们做功的计算方式各不相同,但有一点是共同的.即做了多少功就有多少能量由一种形式转化为另一种形式。

功和能有着密切的联系,但它们之间有什么区剐呢

3.功和能

(1)能是由物体运动状态决定的物理量,即状态量;而功则是和物体运动状态变化过程有关的物理量,是过程量,两者有着本质的区别。

(2)做功可以使物体具有的能量发生变化,而且物体能量变化大小是用做功的多少来量度。但功和能不能相互转化。

4.总结、扩展

(1)运用功和能的观点,能量转化规律是分析解决物理问题的重要方法和途径之一,要充分理解、逐步深化。

(2)功是能量转化过程中的关键物理量,在今后的学习中要深刻领会各种力做功的特点,熟练掌握各种功的计算,明确各种不同的功所涉及的有关能量的转化。

(3)能的转化和守恒定律在力、热、电、光、原子等各个领域都有广泛应用,要注意掌握和运用。 -

第15题:

阅读材料,根据要求完成教学设计。

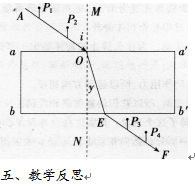

材料一《义务教育物理课程标准(2011年版)》关于“扩散”的内容标准为:“观察扩散现象,能用分子动理论的观点加以说明。”

材料二初中物理某教科书中有关“内能和能量”一节中关于“实验探究:温度对扩散的影响”如下所示。

材料三教学对象为初中三年级学生,已学习过分子动理论基本内容等知识。

任务:

(1)简述扩散的含义。(4分)

(2)根据上述材料,完成“实验探究:温度对扩散的影响”的教学设计,教学设计要求包括:教学目标、教学重点、教学过程(要求含有教学环节、教学活动、设计意图等)。(24分)答案:解析:(1)不同物质在相互接触时彼此进入对方的现象叫作扩散。 (2)教学设计:

一、教学目标

1.知识与技能

(1)了解扩散现象,知道分子动理论是从本质上认识扩散现象。

(2)知道温度对于扩散现象的影响,并能用理论解释部分常见的生活现象。

2.过程与方法

通过观察演示实验,具备根据实验现象和已掌握的知识来分析物理问题的意识与能力。

3.情感态度与价值观

在利用科学知识理解实验现象的过程中,体会科学现象的验证思路,逐步具备创新意识与实践能力。

二、教学重难点

1.重点:温度对扩散的影响。

2.难度:用分子动理论解释扩散现象。

三、教学过程

-

第16题:

阅读材料,根据要求完成教学设计任务。

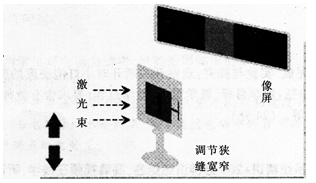

材料:某高中物理教科书“光的衍射”一节中介绍的单缝衍射示意图。

任务:

设计教学片段,在教学活动中帮助学生分析实验装置和实验现象。答案:解析:老师:同学们,下面我们一起来做个神奇的小实验.下面请一位同学介绍你看到的实验装置。 学生:有一个光源,一个有缝隙的挡板,后面还有一个光屏。

老师:好的,观察很仔细,下面老师要做实验了(打开光源,发现光屏上出现了条纹)。谁来说一下你看到了什么

学生:我发现光屏上出现了亮暗相间的条纹,中间最亮,两侧较暗,间距也变小。

老师:非常好,这位同学结合了之前的光的干涉的知识来进行描述。下面继续看我做实验(调整缝隙宽度),你们看到现象有什么变化吗

学生:我发现条纹逐渐消失了。

老师:很好,这是为什么呢其实啊,这就是光的衍射现象,刚才衍射条纹的消失是和缝隙宽度有关的。下面,我们就来深入了解一下光的衍射现象。 -

第17题:

阅读材料,根据要求完成教学设计任务。

高中物理某教科书关于“分子动理论”一章某节的一个演示实验如图10所示。

任务:

(1)这个演示实验可用于什么物理知识的教学

(2)用此实验设计一个教学片段,帮助学生理解与该现象相关的物理知识。答案:解析:(1)这个演示实验可用于分子的热运动中扩散现象的教学。 (2)师:前面大家已经学习了物质是由分子组成的,那么这些分子是静止的还是运动的昵

生1:是静止的。

生2:是运动的。

师:既然大家不确定,那我们一起来讨论一下吧!首先我想问大家,为什么打开一瓶香水,很快就会闻到香味是什么跑到鼻子里去了呢

生:因为分子是运动的,所以香水的分子跑到我们的鼻子中。

师:真实情况是这样的吗接下来我们通过实验来验证一下。

师:大家看大屏幕,这是昨天老师做实验后拍摄的记录实验现象的图片。由于呈现实验现象所用的时间比较久,所以老师提前录制了实验。老师用漏斗慢慢地将蓝色硫酸铜溶液注入盛有清水的烧杯中,使硫酸铜溶液留在杯

底,拍摄了t,所示的图,静置过程中分别拍摄了t2和t3所示的图片。同学们观察实验现象,你们能得出什么结论

生:蓝色的硫酸铜溶液慢慢地往上面去了。

师:这说明了什么呢

生:分子是运动的。

师:通过实验我们发现,分子是运动的。从实验现象和生活中我们都会发现,不同物质能够进入对方。物理学中把这类现象叫作扩散。生活中也有许多扩散的例子,固、液、气都有.谁能举几个例子

生1:鲜花闻起来很香。

生2:蜂蜜和水倒在一起,整杯水都变甜了。

生3:长时间堆放煤的墙角变黑。

师:扩散真的是无处不在。从扩散现象我们看出分子是运动的,所以我们说,扩散现象是物质分子永不停息地做无规则运动的证明。同学们还有什么问题吗可以举手示意。

生:没有了。 -

第18题:

阅读材料.根据要求完成教学设计任务。

材料:初中物理某教材“声音的特性”一节中“探究响度和振幅的关系”的演示实验如下:

如图2.2.3,将正在发声的音叉轻触系在细绳上的乒乓球,观察乒乓球被弹开的幅度。使音叉发出不同响度的声音,重做上面的实验。响度与什么因素有关

任务:

(1)为什么要观察乒乓球的振幅。(4分)

(2)基于该实验,设计一个包含师生交流的教学方案。(8分)答案:解析:(1)通过乒乓球的振幅反映音叉的振幅,用到了微小量放大的思想。

(2)师:同学们,我们平时说话的时候声音有强有弱,这个声音的强弱我们称之为响度。大家知道响度和什么有关系吗

生:不知道。

师:那好,大家用你的手去敲打老师带给大家的小鼓,用力敲和和轻轻地敲,大家感受哪一个声音强

生:用力敲的时候声音强。

师:那现在大家能否猜想声音的响度和什么有关系吗

生:可能与敲打鼓面时,鼓的凹陷程度有关。但是看不太清楚。

师:奥,可能小鼓振动太小大家看不清楚,那好为了让大家看仔细。老师给大家带来了音叉,用一个乒乓球轻轻贴在音叉一侧,现在大家再分别用不同的力去敲音叉,看看你会发现什么神奇的现象。下面大家分组去做。学生做实验。

师:大家发现了什么。

生:用力敲音叉声音强,乒乓球偏离角度大;轻轻敲音叉声音弱,乒乓球偏离角度小。师:为什么乒乓球会偏离呢

生:音叉发生振动,与乒乓球发生了碰撞。

师:为什么偏离角度有大有小呢

生:音叉振动的程度大,乓乓球偏离角度就大。

师:也就是说,音叉振动幅度越大,声音就强,音叉振动幅度越小,声音就越弱。其实在物理学上,把物体振动的幅度用振幅来表示。那么谁能把我们刚才得到的结论,用比较规范的语言描述一下

生:音叉振动的振幅大,响度就高;振幅小,响度就低。 -

第19题:

阅读材料,根据要求完成教学设计任务。

材料:初中物理某教材“热机”一节中“能量转换”的演示实验如下:

如图14.1.1.在试管内装些水.用橡胶塞塞住管口.将水加热一段时间.观察现泉。

讨论这个过程中不周形,式的能量之间转化的情况。

任务:

(1)试举出3个生活中机械能转化为内能的例子。(4分)

(2)基于该实验,设计一个包含师生交流的教学方案。(8分)答案:解析:(1)给自行车打完气后打气筒会发热;从滑梯上滑下屁股会发热;钻木取火。

(2)师:同学们,现如今我们的生活离不开各种各样的能量,比如大家出门坐汽车,汽车跑起来需要什么能量

生:机械能。

师:那这种机械能从哪里来的呢

生:通过发动机烧油给的。

师:没错,汽车要想跑得快,必须要有一个好的发动机,那大家知不知道发动机烧油产生了什么能量

生:内能。

师:但是汽车确实要机械能.但是我们产生了内能。

生:内能转化为机械能。

师:内能真的可以转化为机械能吗 我们不妨用一个实验验证一下。下面老师将试管装满水,然后用木塞塞住,最后用酒精灯加热试管,大家仔细观察。

生:木塞被弹开了。

师:木塞被弹开说明了什么,谁能从能量角度解释一下。

生:给水加热,使试管内的内能增加,木塞被弹开时内能转换为机械能。

师:很好,这位同学总结得非常到位,就是说内能可以转化为机械能,那大家仔细回想一下,在生活中还有没有这种内能转化为机械能的例子。

生:烧水的时候水烧开了会顶开壶盖。

师:没错,这个实验是不是就是这样的模型。那回到刚刚的问题,发动机到底是不是将内能转化为了机械能呢,我们一起来研究一下。 -

第20题:

阅读材料,根据要求完成教学设计。

材料一《义务教育物理课程标准(2011年版)》中关于“汽化与液化”的内容要求是:“经历物态变化的实验探究过程,知道物质的熔点、凝固点和沸点。了解物态变化过程中的吸热和放热现象,用物态变化的知识说明自然界和生活中的有关现象。”

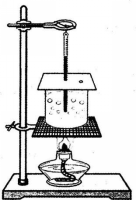

材料二某初中物理教材中“汽化和液化”一节为“探究水的沸腾”设计了如下实验:

探究水的沸腾

你认真观察过水的沸腾吗 水在沸腾时有什么特征 水沸腾后如果继续加热,是不是温度会越来越高

按照下图安装实验仪器。用酒精灯给水加热至沸腾。当水温接近90℃时,每隔1min,记录一次温度,仿照晶体熔化曲线,作出水沸腾时温度和时间关系的曲线。依照前面对熔化过程的探究,可以从这个实验得到什么结论

材料三教学对象为初中二年级学生,已学过温度计、熔化和凝固等知识。

(1)什么是沸点 (7分)

(2)根据上述材料,完成“探究水的沸腾”学习内容的教学设计,其中包括教学目标、教学方法、教学过程。(不少于300字)(33分)答案:解析:(1)沸腾是在一定温度下液体内部和表面同时发生的剧烈汽化现象。液体沸腾时候的温度被称为沸点。

(2)教学设计如下:

一、教学目标

知识与技能:

知道液体的沸点。

能尝试将生活和自然界中的一些现象与物质的沸点联系起来。

学会画出液体沸腾时温度随时间变化的曲线,知道图象是描绘物理过程的重要方法之一。过程与方法:

亲历科学探究的全过程,体验和感悟科学探究方法。情感态度与价值观:

通过液体沸腾的教学,体验科学探究的乐趣,体会到科学探究方法并不神秘,人们经常使用科学方法解决方方面面的问题。

二、教学方法

根据以上设计理念,针对本节以实验为基础的特点,确定本节采用在教师指导下学生自主实验探究的方法进行教学。通过联系生活实际,引入新课——分组实验探究——总结,让学生在自主科学探究的过程中找出规律。学习科学探究的方法,培养观察、实验能力。具体教法包括:提问法、谈话法、分组讨论法、实验法等。

三、教学过程

1.联系生活实际.引入新课

教师提问:同学们,沸腾是流体内部和表面同时发生的剧烈汽化现象。我们每天都要吃饭、喝茶,对司空见惯的水的沸腾.大家是否注意到有什么特征 水沸腾后,继续加热水温会升高吗

学生会根据生活经验.给出各种各样的回答。

师:对学生的回答给予评价。并向同学们提问:水沸腾时为什么有大量白气 继续加热,水温究竟是否变4E 为什么 请同学们讨论.通过怎样的实验来进行观察研究呢

(从生活走向物理,激发学生的学习愿望和参与动机,引导学生进行猜想)

2.分组实验探究

制定计划,设计实验:学生们可能会提出不同的设计方案,为了保证在课堂上有限的时间内完成任务,同学们采用酒精灯加热烧杯中适量的水,用温度计测水温,沸腾时观察研究现象。当水温接近90℃时每隔1 min记录一次温度。仿照晶体的熔化曲线.作出水沸腾时温度和时间关系表格。

分工明确,人人参与:各小组成员要分工具体、责任到人。装水、加热、测量温度、观察现象、记录、交流发言等要明确。分工完毕的小组,组长到黑板上写出组号,再开始实验。实验时间为20分钟。完成实验的小组里负责交流发言的同学,在本组号后面简要写出观察现象。实验中要注意酒精灯、温度计的使用方法(幻灯片投影)。(明确分工,使人人参与,有条不紊,既保证实验探究顺利进行,又培养了学生相互合作、交流学习的意识。)分组实验:全班学生分小组进行实验操作。

教师检查落实每个组的分工情况,指导实验,并进行巡视。

(学生是学习的主体,教师是主导,是学生学习活动的组织者、合作者。)

汇报交流:时间到时绝大多数实验组已经结束。建议没有完成的组也听一听完成实验的同学的交流汇报,再继续完成实验。。

各组代表交流发言,展示绘制的图。根据交流汇报,总结大家在实验中观察到水沸腾时的特征。(水的沸腾是一种剧烈的汽化现象。这时,大量气泡上升、变大,到水面破裂,里面的水蒸气散发到空气中。在沸腾过程中,虽然继续对水加热,但只能使水不断地变成水蒸气,它的温度都保持不变。)并介绍沸点的概念,水沸腾时的温度叫水的沸点,不同液体的沸点不同。向同学们用幻灯片给播放几种液体的沸点表。请同学们注意沸点表所注的条件:在101 kPa下。

3.总结

对今天实验做的好且解释的好的小组进行表扬,并让大家向这组同学学习。课后找机会尝试,老师提醒大家注意两点:一要勇敢;二要注意安全。

(引导学生继续进行探索活动,培养学生勇敢精神,同时强化安全意识教育。)

在临下课时,请同学们整理器材。课后完成“想想做做”——纸锅烧水,并交流其中的道理。(培养学生实验后整理器材的良好实验习惯以及整理实验报告能力、交流合作能力。) -

第21题:

阅读材料,根据要求完成教学设计任务。

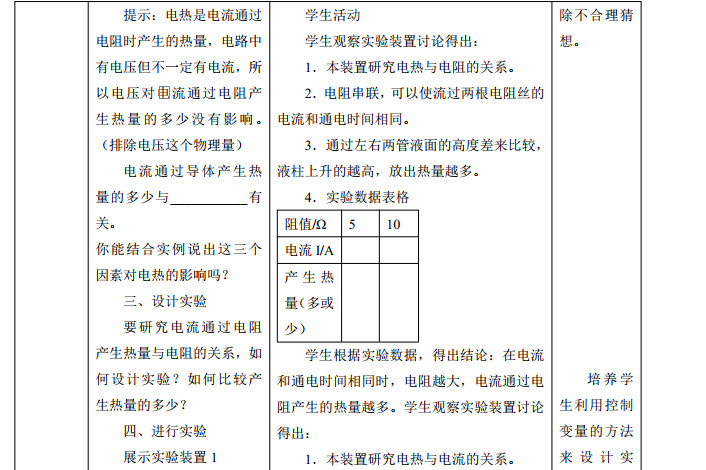

材料一《义务教育物理课程标准(2011年版)》关于“电阻’’的内容要求为:“知道电压、电流和电阻。”

材料二义务教育九年级物理某版本教科书“电阻”一节,关于“比较小灯泡的亮度”的演示实验如下:

比较小灯泡的亮度

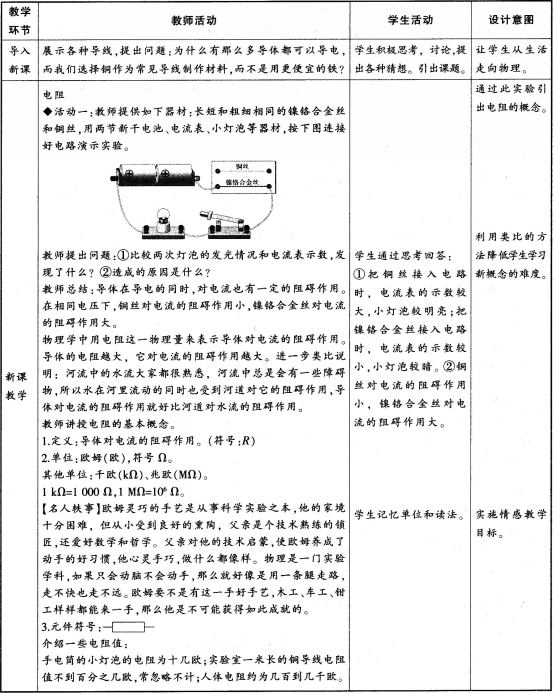

如图l6.3-l,把长短、粗细相同的铜丝和镍铬合金(或锰铜)丝分别接入电路,闭合开关,观察电路中小灯泡的亮度。

材料三教学对象为义务教育九年级学生,已学过电流、电压等内容。任务:

(1)简述电阻的内涵。(4分)

(2)根据上述材料,完成“电阻”学习内容的教学设计。教学设计要求包括:教学目标、教学重点、教学过程(要求含有教师活动、学生活动、设计意图,可以采用表格式或叙述式)等。(24分)答案:解析:(1)在物理学中,用电阻来表示导体对电流阻碍作用的大小。

(2)教学设计如下:

一、教学目标1.知识与技能:知道影响电阻大小的因素有材料、长度、横截面积和温度。

2.过程与方法:

①通过探究影响电阻大小的因素,进一步体会研究多个因素问题的方法。

②学会用学过的知识和技能解决新问题的方法。

3.情感态度与价值观:

①在实验探究中,学习科学家研究问题的方法,培养严谨的习惯和实事求是的态度。

②通过了解物理学知识对人类生活和社会发展的影响,培养正确的科学价值观。

二、教学重难点

本节内容主要由两部分组成:认识电阻的概念和知道电阻的影响因素。电阻是电学的一个很重要的物理量,它是初中电学学习的核心之一。教学重点是电阻概念的建立,教学难点是通过实验说明决定电阻大小的因素有哪些。

三、教学过程

(续表)

(续表)

-

第22题:

阅读材料,根据要求完成教学设计。

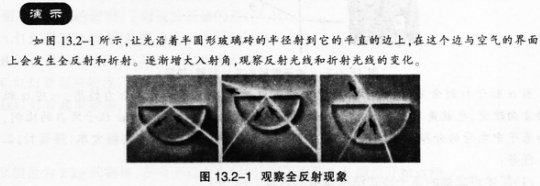

材料:图l所示为高中物理某教科书“全反射”一节中的演示实验。

任务:设计一个教学片段,向学生介绍全反射现象。答案:解析:师:前面我们学习了光的折射定律,其内容是什么 生:

师:上式中,入射角i和折射角r有怎样的关系

生:当光从真空(或空气)斜射入其他介质时,有i>r从其他介质射入真空(或空气)时,有i<r。

师:那么,当光从其他介质斜射入真空(或空气)时,逐渐增大入射角i时,将会发生什么现象

教师板书——全反射。

师:这就是我们今天要讲的内容——全反射。在学习全反射之前,我们先要学习两个概念——光密介质与光疏介质(教师板书)。大家还记得折射率的定义吧,大家查一下折射率表,找一下水、玻璃、金刚石的折射率。

生:水的折射率为l.33;玻璃的折射率为l.5~1.8;金刚石的折射率为2.42。

师:光密介质与光疏介质的定义大家应该都知道了吧

生:知道了。

师:大家一定要注意相对这两个字。比如说大家看玻璃的折射率是1.5—1.8,相对水的1.33而言,玻璃就是光密介质,但相对金刚石的2.42就是光疏介质了。大家一定要注意相对性。知道光密介质与光疏介质的定义后,我们来看全反射。

教师操作:教师拉上窗帘,拿出半圆形玻璃砖,让一束白光沿着玻璃砖的半径射到它平直的边上,逐渐增大入射角。让同学们观察反射光及折射光,尤其注意折射光。学生发现折射光逐渐变暗,最后消失,发生全反射现象。

师:同学们,请画出光路图并分析全反射发生的条件。

学生画图,教师观看并指导。

师:大家画好了吧!发生全反射的位置是在哪里呢

生:在光从玻璃折射到空气的界面。

师:非常好,这就是发生全反射的第一个条件,全反射发生在光密介质(玻璃)射入光疏介质(空气)时。大家

想一下为什么反过来不可以呢

生:因为光路是可逆的,如果反过来连入射光都消失了折射光也就不存在了。

师:非常好,我们再来看另一个条件。折射光消失,说明折射角为多少度啊

师:计算非常准确。我们将r称为临界角,记为C。这就是发生全反射的第二个条件——入射角要大于或等于临界角。同学们理解了吗

生:理解了。

师:好.大家整理下笔记。 -

第23题:

问答题阅读材料,根据要求完成教学设计。材料:如图6是某初中物理教科书“功率”一节中的内容。 任务:(1)简述什么是功率。(2)基于该图片内容,设计一个包含师生交流的教学方案。正确答案:解析: