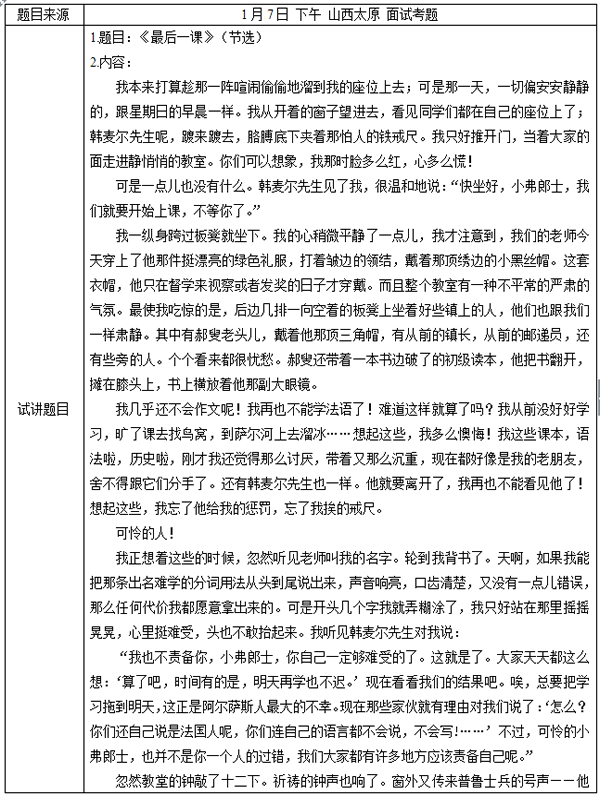

初中语文《最后一课》 一、考题回顾

题目

一、考题回顾

相似考题

更多“初中语文《最后一课》 ”相关问题

-

第1题:

欧·亨利的代表性作品有()A.《麦琪的礼物》

B.《柏林之围》

C.《警察和赞美诗》

D.《最后一片藤叶》

E.《最后一课》答案:A,C,D解析: -

第2题:

某版初中语文教材《海燕》一课后附有一篇短文《句子成分》,这部分内容属于教科书的哪个系统?()A.知识系统

B.练习系统

C.助读系统

D.范文系统答案:A解析:本题考查教科书系统。《句子成分》是对现代汉语中旬子及句子成分划分的介绍,属于知识系统。故本题当选A项。 -

第3题:

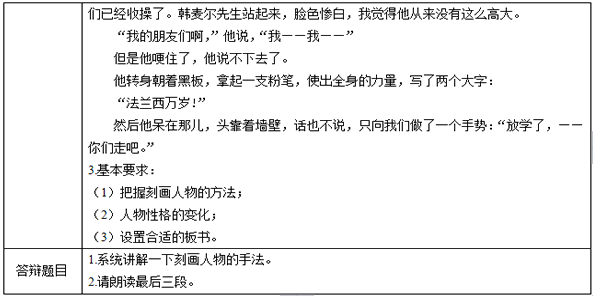

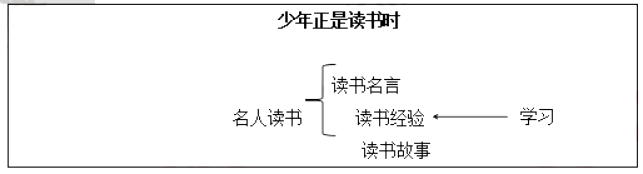

初中语文《少年正是读书时》

一、考题回顾

答案:解析:二、考题解析

答案:解析:二、考题解析

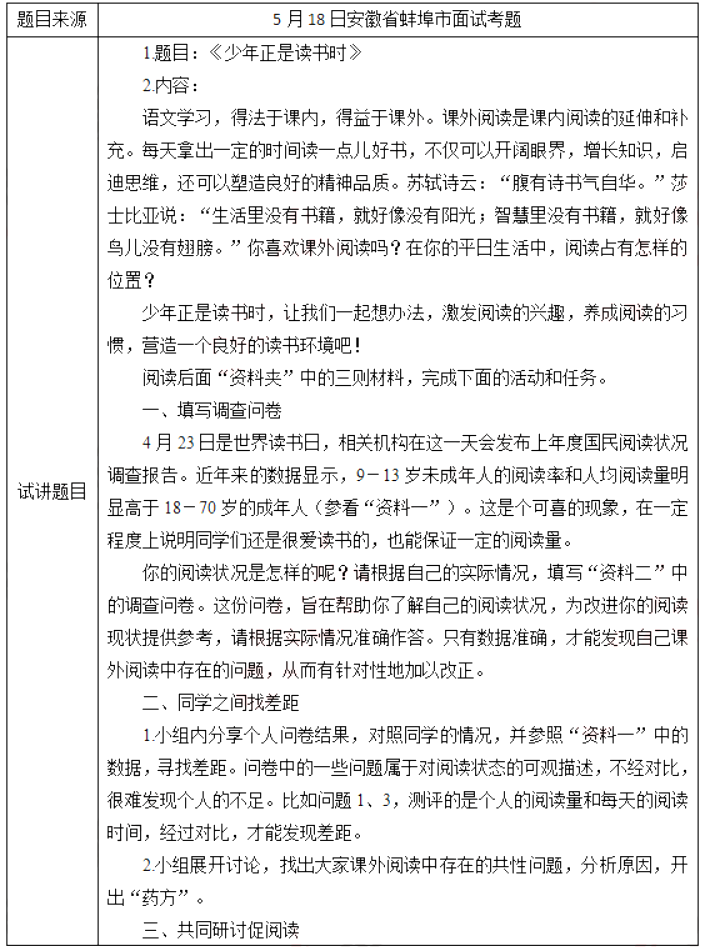

【教学过程】

(一)揭示主题

首先请同学们观看几幅图片,看看:你认识他们吗?(学生根据图片回答)

这些名人、名家跟我们相隔了遥远的时空,可我们见到他们却像见到了老朋友,你是通过什么渠道认识了解他们的?

是的,书能引领我们跨越时空的界限,领略古今的风情,使我们“秀才不出门,而知天下事”。因此,我们不仅要好读书,而且要读好书。下面请同学们把课本打开翻到本单元综合性学习,请同学们齐读前言。(板书课题)

(二)实践探索

环节一:读书名言

1.古今中外的思想家、文学家、科学家,写下了大量精彩的读书名言,你知道哪些呢?谁来说说?请同学们汇报自己搜集的情况。看看谁是“搜集小达人”。

2.老师这还有一组名言,邀请同学们一起来感受领悟。(指名学生读)

书是一扇窗户——高尔基说:“每一本书,都在我面前打开了一扇窗户。”

书是良药——汉朝刘向说:“书犹药也,善读之可以医愚。”

书是阳光——莎士比亚说:“生活里没有书籍,就好像没有阳光。”

3.依照上面的例句,运用相同的修辞方法,写出你对书的认识。同桌之间互相交流一下。

书是________——我说:“________________。”

环节二:读书经验

1.读书也要掌握一些方式方法,名人的读书经验值得我们借鉴,你知道的名人读书经验有哪些?选择其中的一条来推荐给同学们。(学生自由回答)

2.老师这里还有一些读书经验送给大家,希望与你们共勉。(齐读)

理学家朱熹的“三到法”,读书时要:心到,眼到,口到。

大教育家孔子的“学思结合法”——“学而不思则罔,思而不学则殆”。

史学家顾炎武的“新旧法”:每年用三个月复习旧知识,其余时间学新书。

苏轼说:“读书不厌百回读,熟读精思子自知。”

英国弗?奥斯本说:“与其匆匆博览百本,不如彻底消化几本。”

希望这些读书经验对你的读书会有所帮助。

环节三:读书故事

这么多的经验不是他们在一朝一夕中总结出来的,他们是在孜孜不倦地读书中得来的,他们身后有许多感人的故事,请同学们把你知道的名人故事讲给你的小组成员听,其他成员谈感想。

推荐四名学生在班里名人读书的故事,其他同学说感受。

(三)展示交流

这些名人在获取知识的时候,经历了这样多的磨难,但是他们靠着勤奋执着,最终成为人们敬仰的人,同学们对他们渴求知识的精神也给予了充分的肯定。那么在衣食无忧的今天,同学们自己的读书情况又是怎样的呢?

1.出示读书调查问卷,分组完成调查报告,小组长汇报调查结果。

总结:看来,我们课外阅读的情况不容乐观,我们一起来集思广益,看看如何培养课外阅读兴趣。

小组推荐代表发言,培训阅读兴趣教师可引导学生从阅读书籍类别、阅读习惯、阅读方法等方面发表自己的观点。(教师总结)

2.辩论:网上阅读利弊

组织辩论:21世纪的今天,有了一种更方便的阅读方式——网上阅读,那网上阅读是否真的很好呢?请各小组之间拿出一个意见,一会儿我们正方反方进行辩论。

小组派代表进行辩论。

总结:网上阅读有利又有弊。的确如此,即便是人也不可能是十全十美的,更何况是网络那虚拟的空间呢?但人是有主观能动性的,只要我们好好把握自己,严于律己,网上阅读将带给你一片广阔的新天地。

(四)评价反思

大家在刚才的活动中充分发挥了自己的主观能动性,将自己课前搜集的资料展示给其他的同学,不仅丰富了大家的知识,同时也增强了自己的综合能力。通过我们刚才的分享,其实不难发现在信息技术发展的今天,我们阅读的资源更加丰富,阅读方式更加的多元化,而且读书对我们大有益处,我们还有什么理由不读书呢?

(五)小结作业

小结:师生共同总结。

作业:从今天开始,让我们重新规划我们的读书计划,开始我们的读书之旅吧!课下作业是制定一份读书计划。

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.说一说你本堂课的教学目标和重难点?

【参考答案】

根据新课标中“对周围事物有好奇心,能就感兴趣的内容提出问题,结合课内外阅读,共同讨论”这一要求、学生的实际情况和题本给出的基本要求,我确立了本课的教学目标以及教学重难点,其中教学目标为1.知识与能力:积累关于读书的名言警句,了解名人读书的方法和经验。2.过程与方法:通过活动和小组讨论,激发阅读兴趣。3.情感态度与价值观:培养正确的读书观,进一步提升阅读的水平。教学重点是:积累关于读书的名言警句,了解名人读书的方法和经验。教学难点是培养学生正确的读书观,进一步提升阅读的水平。之所以这样设立是语文课堂要保持工具性和人文性的统一,所以学生在学会知识点的同时还需要得到一些情感上的熏陶。

以上就是我全部的答案,谢谢考官!

2.你还能提供哪些活动形式?

【参考答案】

(1)举行一次读书问卷调查。

(2)在全班举办“读书交流会”。

(3)举行“名著走向舞台”话剧表演。

(4)举行名著知识竞赛。

(5)说一说名人读书名言。

(6)“名人读书故事”大家讲。

(7)举办关于“读书”的演讲大赛。 -

第4题:

某版初中语文教材《海燕》一课后附有一篇短文《句子成分》,这部分内容属于教科书的哪个系统 ( )A、知识系统

B、练习系统

C、助读系统

D、范文系统答案:A解析:本题考查教科书系统。《句子成分》是对现代汉语中旬子及句子成分划分的介绍,属于知识系统。故本题当选A项。 -

第5题:

初中语文教师说课应该注意哪些问题?

初中语文教师的说课应注意以下问题:

(1)处理好课程标准与教材的关系,教材不是惟一的标准。

(2)处理好说课和备课的区别,说课不能照教案说。

(3)处理好说课与上课的区别,说课不能视听者为学生。

(4)说课要注意详略得当,突出“说”案,切忌“读”和“背”。

略 -

第6题:

法国作家都德的短篇小说《最后一课》的小主人公是()。

- A、小闰土

- B、于勒

- C、小弗朗士

- D、鲁迅

正确答案:C -

第7题:

与法国著名作家都德的《最后一课》在主题上相似的小说,《别了,语文课》的作者是()。

正确答案:何紫 -

第8题:

小说《最后一课》的作者是法国作家()。

正确答案:都德 -

第9题:

问答题《最后一课》(作者及其国籍、文体)。正确答案: 阿尔封斯都德,出生于法国西路尼姆城的一个破落丝绸家庭。《最后一课》是一篇短篇小说。解析: 暂无解析 -

第10题:

填空题小说《最后一课》的作者是法国作家()。正确答案: 都德解析: 暂无解析 -

第11题:

填空题都德的短篇小说《最后一课》和《柏林之围》是以()为背景,具有深刻的爱国主义精神的作品。正确答案: 普法战争解析: 暂无解析 -

第12题:

名词解释题《最后一课》(作者及其国籍、文体)正确答案: 《最后一课》的作者是法国作家都德,其文体是小说。解析: 暂无解析 -

第13题:

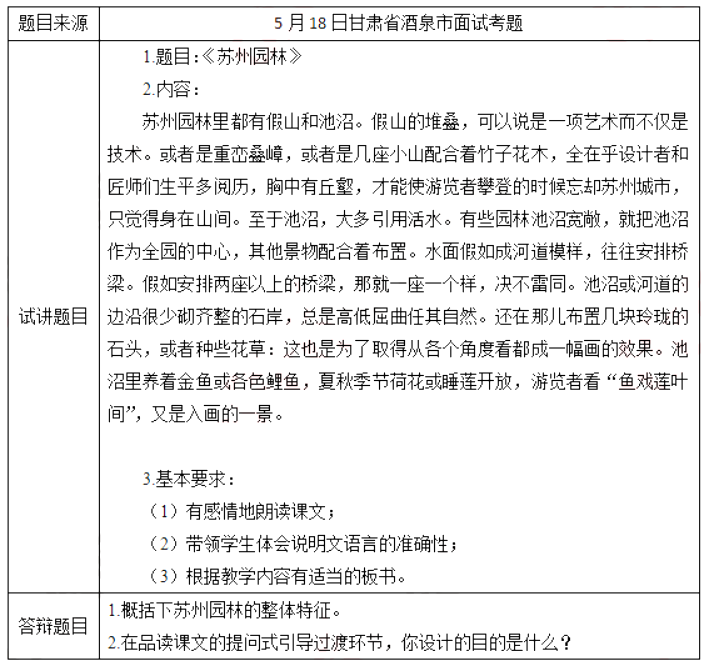

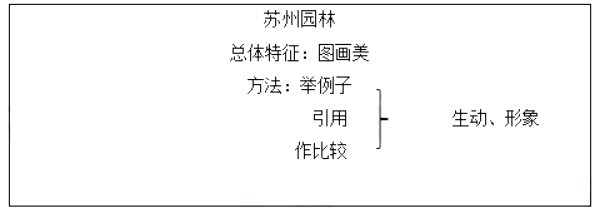

初中语文《苏州园林》

一、考题回顾

答案:解析:二、考题解析

答案:解析:二、考题解析

【教学过程】

(一)导入新课

多媒体显示“苏州园林”美景。

有人说:“江南园林甲天下,苏州园林甲江南”。苏州园林,名闻全国,誉满世界。距今约二千四百年的夫差的馆娃宫,便是苏州第一座园林。现存的园林近则四五百年,远则上千年,可谓源远流长。苏州园林究竟有几处,尚无确切的统计,现存园林尚近二百处,无怪乎人们称苏州为“园林城市”。让我们随着叶圣陶老先生去观赏那富有诗情画意的园林吧。

(二)整体感知

1.学生齐读第4段。

2.选一位同学介绍本段的说明顺序。

明确:本段先写假山堆叠的艺术,或重峦叠嶂,或竹木掩映,游人远望有观赏古代名画的美感,攀登则有如身在山中的感觉。次写池沼和其他景物的配合,或河上两桥相望,各呈异彩;或石头花草,随意点缀,无不皆美。最后写池沼中还有亭亭玉立的荷花,活泼戏耍的游鱼,充满生气。“图画美”贯穿整个段落。

(三)深入研读

1.要求学生分析本文采用了哪些说明方法,结合实例体会其作用。

(1)学生圈点勾画,独立分析。

(2)小组内交流看法,求同存异。

(3)全班交流,教师引导学生存同析异。

①明确:举例子

“或者是重峦叠嶂,或者是几座小山配合着竹子花木,……”

②明确:引用

池沼或河道的边沿很少砌齐整的石岸,总是高低屈曲任其自然。还在那儿布置几块玲珑的石头,或者种些花草:这也是为了取得从各个角度看都成一幅画的效果。池沼里养着金鱼或各色鲤鱼,夏秋季节荷花或睡莲开放,游览者看“鱼戏莲叶间”,又是入画的一景。

③明确:生动形象地表现了苏州园林的图画美。

2.多媒体显示:“假山的堆叠,可以说是一项艺术而不仅是技术。”(“艺术”与“技术”有什么区别?)

学生朗读句子,悉心体味,思考。

明确:“艺术”是强调个人独创性的活动,其成果能给人以审美愉悦,并且无法被复制;“技术”,意味着有固定的程序和手法,其成果是具有实际效用的东西,一般可以大量复制。体会语言的准确性、严谨性。

(四)拓展延伸

将《苏州园林》中找到的说明方法与《中国石拱桥》作对比。

(五)小结作业

小结:在领略苏州园林艺术美的同时,体会作者情感。(学生探讨:“作者为何能写出如此的美景?”自主发言:喜爱之情。)

仿句训练:仿照本段,利用总分总的格式写一段话,要求分说部分用一组排比句。下堂课进行交流。

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.概括下苏州园林的整体特征。

【参考答案】

讲究假山池沼的配合。假山的堆叠有自然之趣,让人忘却其为假山。池沼则“大多引用活水”,是因为活水才有生趣。“有些园林池沼宽敞……往往安排桥梁”,讲的是因地制宜,印证了前面所说的“设计者和匠师们因地制宜,自出心裁”。两座以上的桥梁,决不雷同,讲的其实也是避免对称,讲究自然之趣。细处也不放过,如石岸“总是高低屈曲任其自然”,还布置几块石头或种上花草。这些安排,使得苏州园林中的假山与池沼虽出自人工,却能宛如天成,这也正是园林中的山水所追求的境界。

以上就是我全部答案,谢谢考官!

2.在品读课文的提问式引导过渡环节,你设计的目的是什么?

【参考答案】

在这一环节,我设置了四个问题逐步引导学生探究与感受苏州园林的美。首先我设置了问题:为实现“图画美”设计者和匠师们是怎样考虑的?学生通过认真读阅读课文能找到问题的答案:假山池沼的配合。然后我便紧接着提问:他们的愿望达到了吗?文中哪句话是为此证明?学生再次快速阅读全文找出答案。一千个读者有一千个哈姆雷特,所以学生读了作者的文章自然也有自己独特的感受。这一部分之所以这样设计,是紧紧跟随上一“整体感知”环节,环环相扣,步步引导,答案都在课本中,学生很容易就能把握,紧跟着教师的引导进入本环节,从而更好的探究园林之美。 -

第14题:

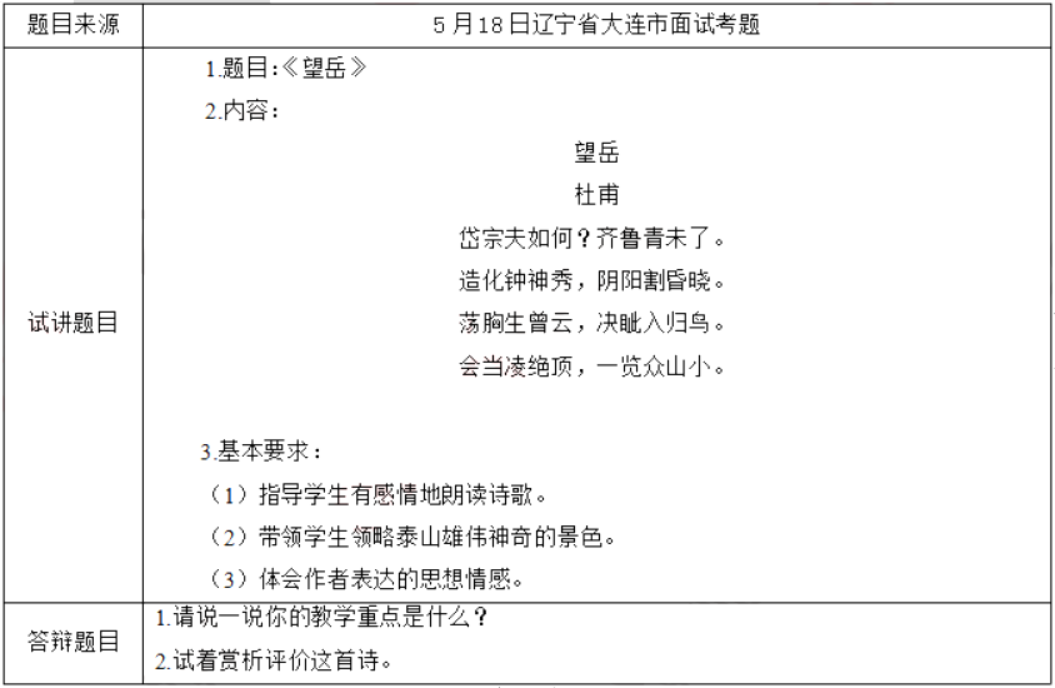

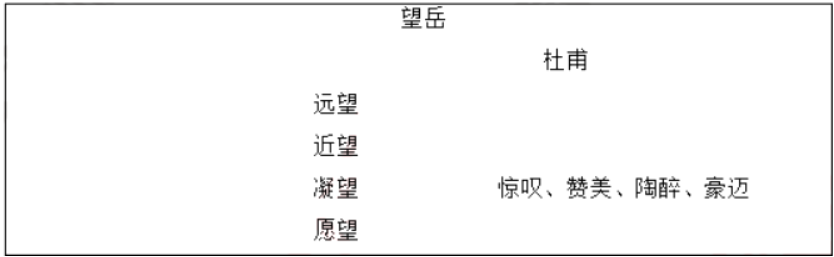

初中语文《望岳》

一、考题回顾

答案:解析:二、考题解析

答案:解析:二、考题解析

【教学过程】

(一)创设情境,新课导入

1.欣赏《泰山》相关视频

2.学生介绍杜甫,教师补充介绍杜甫相关资料。

3.介绍文体。

(二)朗读指导,新课教学

1.朗读课文,感受泰山磅礴的气势。

(1)配乐朗诵《望岳》,学生听读,要求听准字音,把握五言古诗的诵读节奏。

(2)全体学生配乐齐读,读准字音,读出节奏。

(3)教师范读,指导学生朗读古诗歌的方法。

2.指导学生参照诠释,借助工具书,疏通诗句,理解诗意。

(三)再读课文,理解内容

1.作者向岳而望,都看到哪些景色?试对此作具体分析。

明确:首句“岱宗夫如何?”写乍一望见泰山时,那种欣喜惊叹仰慕的情形,非常传神。“齐鲁青未了”语出惊人,别出心裁地写出自己的欣赏体验——在古代齐鲁两大国的国境外还能望见远远横亘在那里的泰山,以距离之远烘托泰山之高。这两句是远望泰山的景象。(板书:远望)

“造化钟神秀,阴阳割昏晓”写出了泰山的神奇秀丽和巍峨高大的形象。这是近望泰山所见的景象。(板书:近望)

“荡胸生层云,决眦入归鸟”写泰山中天门以上时有云团浮现,或高或低;鸟亦时常出没于山谷间,须睁大眼仔细看才能看见。这是凝望泰山时所见的景象。(板书:凝望)

“会当凌绝顶,一览众山小”写由望岳而产生的登岳的意愿,诗人此刻仍在山下,但他却能“一览”,这显然是诗人神游玉皇顶之所见。(板书:愿望)

(四)进入研读,探究情感

1.诗歌最后一句表达了作者怎样的思想感情?给了你怎样的启示?

对学生适时进行德育渗透,培养学生树立远大的目标。

(五)研读赏析,品味语言

“造化钟神秀,阴阳割昏晓”中的“钟”和“割”两字用得好,历来被人称道,试分析其妙处?教师指导学生鉴赏古代诗歌的方法。学生思考讨论。

(六)作业小结

1.小结:学了这首诗歌最大的收获是什么?

2.作业:背诵并默写《望岳》并将《望岳》改写成一篇写景的散文(100-200)字。

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.请说一说你的教学重点是什么?

【参考答案】

本文的教学重点是理解诗歌内容,在领略诗人豪情的基础上,提高诗歌朗读和鉴赏能力。这首诗是杜甫青年时代的作品,充满了诗人青年时代的浪漫与激情。全诗没有一个“望”字,却紧紧围绕诗题“望岳”的“望”字着笔,由远望到近望,再到凝望,最后是俯望,描写了泰山雄伟磅礴的气象同时抒发了自己勇于攀登,傲视一切的雄心壮志,洋溢着蓬勃向上的朝气。因此,在教学中要重点引导学生体会诗歌中作者的这种豪情。通过朗读和语言的分析深入地走进诗歌,在体悟诗歌情感的过程中提升学生的朗读能力和诗歌鉴赏能力。

2.试着赏析评价这首诗。

【参考答案】

这首诗的题目是“望岳”,全篇紧紧抓住“望”字写景,写景中又处处烘托着一个“高”字。诗中以饱满的热情形象地描绘了这座名山雄伟壮观的气势,抒发了作者青年时期的豪情和远大抱负。我将重点分析赏析三四两句。

三、四句是近望之势。“造化钟神秀”是说泰山秀美无比,仿佛大自然将一切神奇秀丽都聚集在这里了,一个“钟”字生动有力。“阴阳割昏晓”,突出泰山的高耸挺拔,高得把山南山北分成光明与昏暗的两个天地。“割”字形象贴切,给参天矗立的山姿赋予了生命力。 -

第15题:

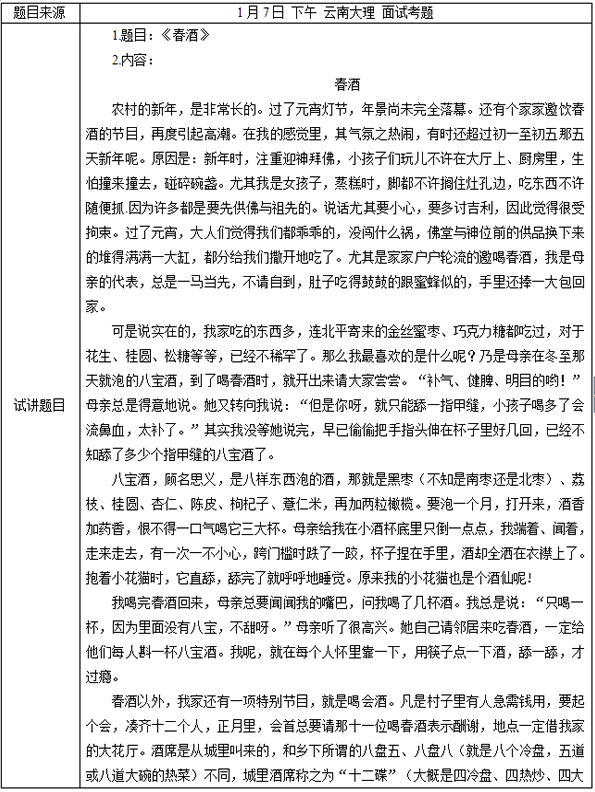

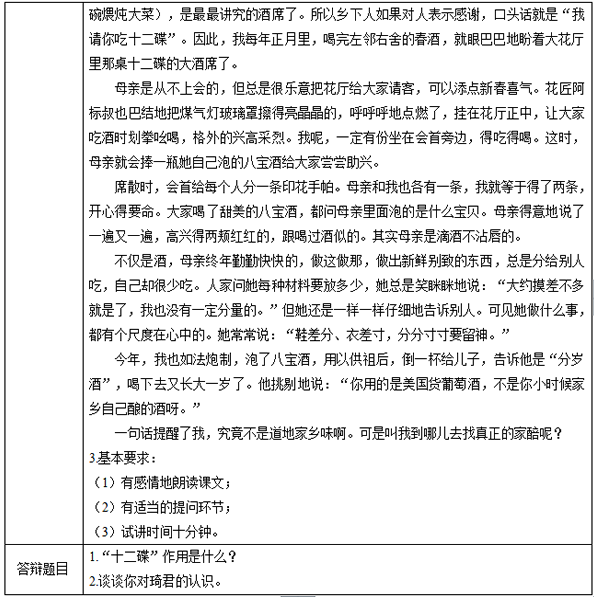

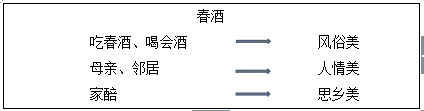

初中语文《春酒》

一、考题回顾

答案:解析:【教学过程】

答案:解析:【教学过程】

(一)导入

(活动:说说我们的家乡话。)

乡音总是萦绕在我们心中最美的语言。许多年后,当你走在异乡的土地上,耳畔听不到这声声熟悉的乡音,眼中见不到这张张亲切的面容,那时你会用什么样的方式来寄托对故乡的思念呢?是啊,故乡是许多人心里魂牵梦绕的地方。台湾著名作家琦君她对远离了几十年故乡的思念,不是一首诗,也不是一曲歌,而是斟上了一杯故乡的“春酒”,现在就让我们去细细品尝这杯故乡的“春酒”。

(二)整体感知

1.自由读课文,借助拼音读准字音,对不理解的词语、句子作上记号。读完后交流生字词学习情况。

2.默读课文,概括文章大意。

(三)深入研读

1.作者故乡的新年有哪些风俗?最让作者感到快乐的是什么?

明确:吃春酒、喝会酒。其中最快乐的就是吃春酒。

2.小组交流:课文中有许多细节写得很有情趣,表现出作者对童年、对母亲、对家乡浓浓的感情。找出喜欢的句子,并说明理由。

明确:“我是母亲的代表,总是一马当先,不请自到,肚子吃得鼓鼓的跟蜜蜂似的,手里还捧一大包回家。”比喻新奇生动,形象地再现了新年儿童情不自禁、乐不可支的情形。

“到了喝春酒时,就开出来请大家尝尝。‘补气、健脾、明目的哟!’母亲总是得意地说。她又转向我说:‘但是你呀,就只能舔一指甲缝,小孩子喝多了会流鼻血,太补了。’”运用语言描写,刻画出一个善良、大度、充满灵性而又慈爱温柔的母亲形象。

“我呢,就在每个人怀里靠一下,用筷子点一下酒,舔一舔,才过瘾。”看似十分随意的几笔细节描写,让我们强烈地感受到大家是如此喜爱这小姑娘,在故乡,邻里之间是如此亲密随和、融洽温馨。这种温馨的人际关系让人向往不已,而这一切都只包蕴在文中极不起眼的细节描写中。

3.作者是否能找回“真正的家醅”?

明确:再也找不到了,作者移居台湾后再也没回过家乡,而且父母早已过世,再也没有母亲亲手做的春酒,家醅已经是一个遥不可及的梦了。

(四)拓展延伸

在作者心中,家乡是童年时母亲亲手酿制的那一杯八宝酒,甘甜醇美,回味悠长…… 在你的心中家乡是什么呢?(学生各抒己见)

(五)小结作业

1.总结:师生共同总结。

2.作业:搜集并阅读有关游子思乡的文学作品。

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.“十二碟”的作用是什么?

“十二碟”是最讲究的酒席,也是乡下人对人表示的感谢。同时也是“我”童年最美好的回忆之一,可以在十二碟上得吃得喝,又可以有花手绢,非常开心。也代表了那抹抹不去的乡愁。

2.谈谈你对琦君的认识?

琦君,原名潘希真。当代台湾女作家、散文家。曾任台湾中国文化学院、中央大学中文系教授。作品多以散文、儿童故事为主。主要著作《青灯有味似儿时》《永是有情人》《水是故乡甜》《万水千山师友情》《三更有梦书当枕》《桂花雨》《细雨灯花落》《读书与生活》《母亲的金手表》。 -

第16题:

歌德,德国伟大的诗人和思想家,德国文学最高成就的代表,代表作《浮士德》被认为是18世纪末至l9世纪初德国在艺术上的最高成就,他的《最后一课》曾入选初中语文课本。()答案:错解析:《最后一课》是法国作家都德的作品。 -

第17题:

试结合自己所教或所见的初中语文教材,谈谈如何科学、合理的使用初中语文教材。

科学、合理的使用初中语文教材应该做到:

(1)统观全套教科书,了解编辑意图和编辑原则。

(2)熟悉整册课本,明确教学重点。首先要根据教学单元定制学期教学计划;其次要处理好讲读课文、自读课文与课外自读课文三者之间的关系;最后还要根据课文的问题特征和作家写作风格等精心设计篇章处理艺术。

(3)钻研教科书内容,研究教学策略。常用策略有:目标导向式;比较式;化简为繁,化难为易;突出特点,加深理解;利用插图,增强教学效果。

(4)灵活应用,适当调整。常用方法有:在历史性的教科书中注入新的观点;自组单元,显示新意。寻找课文在主题、文体、风格等方面的相似性,重组单元,使教学内容更为丰厚;适当抽换内容。

略 -

第18题:

都德的文章《最后一课》中说哪国语言是“世界上最美的语言”?

正确答案:都德的文章《最后一课》中说法语是“世界上最美的语言”。 -

第19题:

《最后一课》(作者及其国籍、文体)。

正确答案:阿尔封斯都德,出生于法国西路尼姆城的一个破落丝绸家庭。《最后一课》是一篇短篇小说。 -

第20题:

都德的短篇小说《最后一课》和《柏林之围》是以()为背景,具有深刻的爱国主义精神的作品。

正确答案:普法战争 -

第21题:

填空题与法国著名作家都德的《最后一课》在主题上相似的小说,《别了,语文课》的作者是()。正确答案: 何紫解析: 暂无解析 -

第22题:

填空题初中语文新课标与以往初中语文教学大纲的区别体现在课程内涵的变化、教学目的的变化、()。正确答案: 教学指向的变化、教学评价的变化解析: 暂无解析 -

第23题:

问答题试结合自己所教或所见的初中语文教材,谈谈如何科学、合理的使用初中语文教材。正确答案: 科学、合理的使用初中语文教材应该做到:

(1)统观全套教科书,了解编辑意图和编辑原则。

(2)熟悉整册课本,明确教学重点。首先要根据教学单元定制学期教学计划;其次要处理好讲读课文、自读课文与课外自读课文三者之间的关系;最后还要根据课文的问题特征和作家写作风格等精心设计篇章处理艺术。

(3)钻研教科书内容,研究教学策略。常用策略有:目标导向式;比较式;化简为繁,化难为易;突出特点,加深理解;利用插图,增强教学效果。

(4)灵活应用,适当调整。常用方法有:在历史性的教科书中注入新的观点;自组单元,显示新意。寻找课文在主题、文体、风格等方面的相似性,重组单元,使教学内容更为丰厚;适当抽换内容。解析: 暂无解析