高中语文《逍遥游》 一、考题回顾 题目来源:5月18日安徽省芜湖市面试考题 试讲题目 1.题目:《逍遥游》节选 2.内容: 北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运则将徙于南冥,——南冥者,天池也。《齐谐》者,志怪者也。《谐》之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?其视下也,亦若是则已矣。且夫水之积也不厚,则其负大舟

题目

高中语文《逍遥游》

一、考题回顾

题目来源:5月18日安徽省芜湖市面试考题

试讲题目

1.题目:《逍遥游》节选

2.内容:

北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运则将徙于南冥,——南冥者,天池也。《齐谐》者,志怪者也。《谐》之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?其视下也,亦若是则已矣。且夫水之积也不厚,则其负大舟也无力。覆杯水于坳堂之上,则芥为之舟;置杯焉则胶,水浅而舟大也。风之积也不厚,则其负大翼也无力。故九万里,则风斯在下矣,而后乃今培风;背负青天,而莫之夭阏者,而后乃今将图南。

3.基本要求:

(1)疏通文意,理解文中提到的动物形象;

(2)细细品读文本,体会庄子博大思想;

(3)适当的板书设计,试讲时间10分钟。

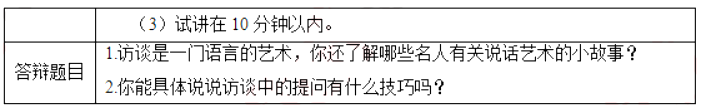

答辩题目

1.谈谈你对庄子逍遥游思想的认识?

2.这节课你是如何安排课堂活动的?

一、考题回顾

题目来源:5月18日安徽省芜湖市面试考题

试讲题目

1.题目:《逍遥游》节选

2.内容:

北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运则将徙于南冥,——南冥者,天池也。《齐谐》者,志怪者也。《谐》之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?其视下也,亦若是则已矣。且夫水之积也不厚,则其负大舟也无力。覆杯水于坳堂之上,则芥为之舟;置杯焉则胶,水浅而舟大也。风之积也不厚,则其负大翼也无力。故九万里,则风斯在下矣,而后乃今培风;背负青天,而莫之夭阏者,而后乃今将图南。

3.基本要求:

(1)疏通文意,理解文中提到的动物形象;

(2)细细品读文本,体会庄子博大思想;

(3)适当的板书设计,试讲时间10分钟。

答辩题目

1.谈谈你对庄子逍遥游思想的认识?

2.这节课你是如何安排课堂活动的?

相似考题

参考答案和解析

答案:

解析:

二、考题解析

【教学过程】

(一)温故知新,导入课文

同学们以前学过庄子的《秋水》,还记得它讲的是什么故事吗?(《秋水》讲的是一个河伯见海神的故事。)其实庄周是一个很会讲故事的人,他讲的故事流传至今的也有很多。你能再举出几个吗?(濠梁之鱼、庄周梦蝶、曳尾而涂、涸辙之鲋、击缶而歌……)今天,我们来学一个赫赫有名的故事——《逍遥游》,看看庄周在《逍遥游》里又要给我们讲一个怎样的故事。(板书题目)

(二)自读课文,教师引导

1.对照书下注释,逐句翻译课文。有疑问处圈画出来。(教师在巡视指导过程中关注学生的疑难点,解决个别疑难,并收集学生反映比较集中的疑难字词板书在黑板上。)

2.集中解决同学们反映的共同问题。

3.在疏通整个文章中,觉得哪一类句子最难把握?

多媒体展示下列句子:(1)天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?(2)背负青天,而莫之夭阏者,而后乃今将图南。

【明确】(1)天空苍苍茫茫的,难道就是它本来的颜色吗?它的辽阔高远也是没有尽头的吗?(2)背负着青天毫无阻挡,然后才开始朝南飞。

(三)文本探究,师生合作

1.在我们平常的生活中,你是如何理解“逍遥”的?

【明确】逍遥就是自由自在,无拘无束。

2.齐声朗读第一段。思考:第一段主要写了哪些事物?强调了一个什么观点?

【明确】鹏徙南冥“以六月息者也”“野马”“尘埃也”“以息相吹也”。作者用一大一小两种事物概括了宇宙间的万物“皆有所待”。

3.读过文章后,你们印象最深的是什么事物?

【预设】鲲鹏。

4.鲲鹏的形象如何?我们就先来看看文章的第一段。先请全班男生来读第一段。女同学思考:鲲鹏的形象到底是怎样的?

【明确】北海有一条鱼,它的名称叫鲲。鲲的大,不知道它有几千里。鲲变化成鸟,鸟的名称叫鹏。鹏的背,不知道它有几千里。奋起而飞,它的翅膀就像挂在天边的云彩。这只鸟,海动风起时就将迁往南方。南海就是大自然的水池。

5.有人说:庄子的“逍遥游”太虚幻了,在我们现实中根本就不能实现。那么还有什么学习的必要吗?

【明确】庄子的逍遥游的确是一种理想的人生。我们置身于自然社会中,不能不受到客观法则的限制,这是必然的痛苦,但庄子告诉我们安时处顺,则穷通自乐;我们在蝇营狗苟地追求名利时,常会扭曲本性、迷失自我,庄子告诉我们敝屣富贵、淡泊名利,则能悠游自得。所以如果说儒家思想是粮店,是我们立身处世之根本,那么道家思想就是药店,在我们处于精神困境中时,帮我们开出一剂解困的良药。这也是庄子思想历经千年依然不老的原因。

(四)拓展作业

“文为心声”。庄子借助于大鹏婉曲地表达了自己的愿望,我们当然也有自己的许多心愿。跨入到一个新的年级,融入到一个新的班级,此时此刻,你最真切的愿望又是什么呢?

作业:请以“我真想_______”为题,写一篇文章。

【板书设计】

逍遥游

庄子

安时处顺、穷通自乐

敝屣富贵、淡泊名利

【答辩题目解析】

1.谈谈你对庄子逍遥游思想的认识?

【参考答案】

首先,庄子反对礼和法,以及一切“普遍性”社会道德。因为庄子认为,人与人是不同的,所谓的普遍道德,只不过是削足适履,压制人的自然本性而已。所以,逍遥游的第一个层次,叫做“万类霜天竞自由”。说万物各有其本性,本无所谓高低。只要他们都各自充分而自由地发挥自己的自然能力,他们就同等幸福。

逍遥游的第二个层次,高级的幸福。前面那种是低级的幸福,是有差异的幸福。那种有差异的幸福其实不可能真正圆满,因为万物都不可能真正的“想怎么做就怎么做”,万物都受到各种制约。按西哲的说法,想怎么做就怎么做是尼采的超人,但后来海德格尔指出,超人不可能实现,因为人世间存在太多的限制,比如:人总是会死的。所以,更高级的幸福,只能是与天地融合。所谓与天地融合,就叫做:天人合一。这个境界,超越了万物的区别,超越了人与世界的区别,我本身也已经感受不到了,人完全融入天地中,于是获得永恒的幸福。

以上就是我全部的答案,谢谢考官!

2.这节课你是如何安排课堂活动的?

【参考答案】

这节课的内容对于高中生来说较难,所以,在导入环节,通过互动的方式来让大家温习旧知识,唤起学生对庄子的相关知识的记忆。在新课教授的环节中,我先采取的活动是让大家自读课文去查找自己难以理解的句子,自主合作,尊重学生的主体地位,然后一起分享。对于庄子思想的理解,安排小组合作讨论,让大家结合自己已经学过的知识和自己的知识积累,以及对于本节课的学习,去探讨庄子思想的内涵,并且理解。

这样的安排我认为能够突破重难点,达成我这节课设立的教学目标。

【教学过程】

(一)温故知新,导入课文

同学们以前学过庄子的《秋水》,还记得它讲的是什么故事吗?(《秋水》讲的是一个河伯见海神的故事。)其实庄周是一个很会讲故事的人,他讲的故事流传至今的也有很多。你能再举出几个吗?(濠梁之鱼、庄周梦蝶、曳尾而涂、涸辙之鲋、击缶而歌……)今天,我们来学一个赫赫有名的故事——《逍遥游》,看看庄周在《逍遥游》里又要给我们讲一个怎样的故事。(板书题目)

(二)自读课文,教师引导

1.对照书下注释,逐句翻译课文。有疑问处圈画出来。(教师在巡视指导过程中关注学生的疑难点,解决个别疑难,并收集学生反映比较集中的疑难字词板书在黑板上。)

2.集中解决同学们反映的共同问题。

3.在疏通整个文章中,觉得哪一类句子最难把握?

多媒体展示下列句子:(1)天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?(2)背负青天,而莫之夭阏者,而后乃今将图南。

【明确】(1)天空苍苍茫茫的,难道就是它本来的颜色吗?它的辽阔高远也是没有尽头的吗?(2)背负着青天毫无阻挡,然后才开始朝南飞。

(三)文本探究,师生合作

1.在我们平常的生活中,你是如何理解“逍遥”的?

【明确】逍遥就是自由自在,无拘无束。

2.齐声朗读第一段。思考:第一段主要写了哪些事物?强调了一个什么观点?

【明确】鹏徙南冥“以六月息者也”“野马”“尘埃也”“以息相吹也”。作者用一大一小两种事物概括了宇宙间的万物“皆有所待”。

3.读过文章后,你们印象最深的是什么事物?

【预设】鲲鹏。

4.鲲鹏的形象如何?我们就先来看看文章的第一段。先请全班男生来读第一段。女同学思考:鲲鹏的形象到底是怎样的?

【明确】北海有一条鱼,它的名称叫鲲。鲲的大,不知道它有几千里。鲲变化成鸟,鸟的名称叫鹏。鹏的背,不知道它有几千里。奋起而飞,它的翅膀就像挂在天边的云彩。这只鸟,海动风起时就将迁往南方。南海就是大自然的水池。

5.有人说:庄子的“逍遥游”太虚幻了,在我们现实中根本就不能实现。那么还有什么学习的必要吗?

【明确】庄子的逍遥游的确是一种理想的人生。我们置身于自然社会中,不能不受到客观法则的限制,这是必然的痛苦,但庄子告诉我们安时处顺,则穷通自乐;我们在蝇营狗苟地追求名利时,常会扭曲本性、迷失自我,庄子告诉我们敝屣富贵、淡泊名利,则能悠游自得。所以如果说儒家思想是粮店,是我们立身处世之根本,那么道家思想就是药店,在我们处于精神困境中时,帮我们开出一剂解困的良药。这也是庄子思想历经千年依然不老的原因。

(四)拓展作业

“文为心声”。庄子借助于大鹏婉曲地表达了自己的愿望,我们当然也有自己的许多心愿。跨入到一个新的年级,融入到一个新的班级,此时此刻,你最真切的愿望又是什么呢?

作业:请以“我真想_______”为题,写一篇文章。

【板书设计】

逍遥游

庄子

安时处顺、穷通自乐

敝屣富贵、淡泊名利

【答辩题目解析】

1.谈谈你对庄子逍遥游思想的认识?

【参考答案】

首先,庄子反对礼和法,以及一切“普遍性”社会道德。因为庄子认为,人与人是不同的,所谓的普遍道德,只不过是削足适履,压制人的自然本性而已。所以,逍遥游的第一个层次,叫做“万类霜天竞自由”。说万物各有其本性,本无所谓高低。只要他们都各自充分而自由地发挥自己的自然能力,他们就同等幸福。

逍遥游的第二个层次,高级的幸福。前面那种是低级的幸福,是有差异的幸福。那种有差异的幸福其实不可能真正圆满,因为万物都不可能真正的“想怎么做就怎么做”,万物都受到各种制约。按西哲的说法,想怎么做就怎么做是尼采的超人,但后来海德格尔指出,超人不可能实现,因为人世间存在太多的限制,比如:人总是会死的。所以,更高级的幸福,只能是与天地融合。所谓与天地融合,就叫做:天人合一。这个境界,超越了万物的区别,超越了人与世界的区别,我本身也已经感受不到了,人完全融入天地中,于是获得永恒的幸福。

以上就是我全部的答案,谢谢考官!

2.这节课你是如何安排课堂活动的?

【参考答案】

这节课的内容对于高中生来说较难,所以,在导入环节,通过互动的方式来让大家温习旧知识,唤起学生对庄子的相关知识的记忆。在新课教授的环节中,我先采取的活动是让大家自读课文去查找自己难以理解的句子,自主合作,尊重学生的主体地位,然后一起分享。对于庄子思想的理解,安排小组合作讨论,让大家结合自己已经学过的知识和自己的知识积累,以及对于本节课的学习,去探讨庄子思想的内涵,并且理解。

这样的安排我认为能够突破重难点,达成我这节课设立的教学目标。

更多“高中语文《逍遥游》 ”相关问题

-

第1题:

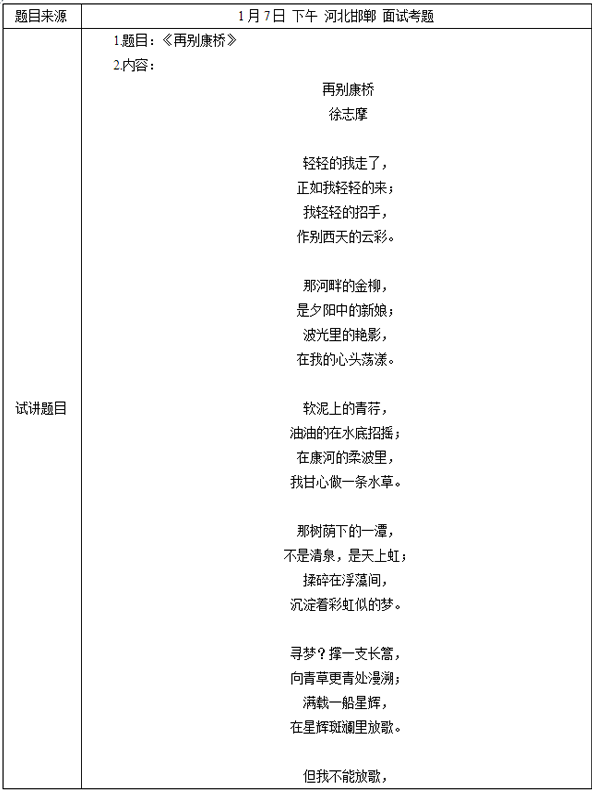

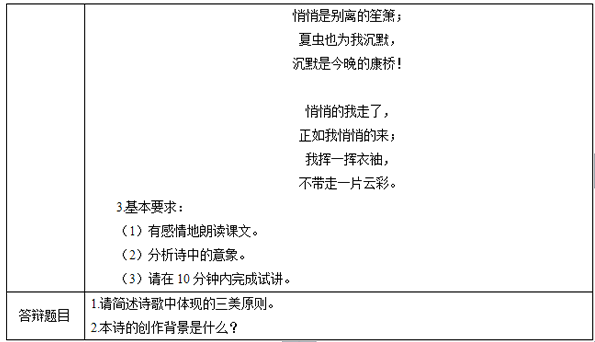

高中语文《再别康桥》

一、考题回顾

答案:解析:【教学过程】

答案:解析:【教学过程】

(一)导入

古人云:黯然销魂者唯别而已矣!所以在古人的作品中,既有“西出阳关无故人”的无奈,又有“天下谁人不识君”的豪迈,还有“相见时难别亦难”的苦涩,那么现代人是如何理解离别的呢?那么我们现在就来学习徐志摩的《再别康桥》,领略一下现代人笔下的别离之情!

(二)初读课文,整体感知

1.了解作者相关知识。(徐志摩,现代诗人、散文家,新月派代表诗人。)

2.师配乐示范朗诵。

3.生齐声朗诵全诗。

4.诗歌有哪些因素让你读得这么美?

韵律和谐、首尾呼应(回环反复的效果)。

韵律和谐:请同学找出韵脚。韵脚为:来,彩;娘,漾;摇,草;虹,梦;溯,歌;箫,桥;来,彩;每一小的节2、4句压韵,节节换韵。诗人追求的是诗歌韵律跳动的美感。

回环反复:第一节和最后一节在语意上相似,结构上也相似,读起来节奏也相同。这种方法叫做“回环往复”,在诗经中就叫做“复沓”。我们在《雨巷》中就接触过的。这样使得诗歌前后呼应,结构圆合,也增添了诗歌的节奏感。

(三)走进诗歌,分析意象

1.分组讨论:《再别康桥》中有那些意象?这些意象又蕴涵了诗人怎样的情思呢?带着问题诵读全诗。

金柳:夕阳照射下柳树变成了金色。用暗喻把柳树比做新娘,新娘的美也就是柳树的美,“金柳”才有新娘的那种柔美,新娘是少女最美丽的时候,既写出夕阳下泛着金光的柳树的美丽美好,也表达了对康桥自然之美的喜爱之情。

青荇:用拟人的手法,表达了油油青草的多情可爱。“招摇”的意思应该是“招手摇摆”,仿佛在招手致意,写出了水草对诗人的欢迎态度。

水草:软泥让人们联想到泥的细腻与光滑,也很可爱,让人有亲近的愿望;而水草是油油的,让你直觉到它的生命力的旺盛。康河的流水、水草在作者眼中所呈现的那份安闲、自在、正是诗人心向往之的境界。正因为康河中的水草可以自由自在,无拘无束地生活,所以诗人才甘心做康河中的一条水草。

3.修辞手法的运用:比喻、拟人等。

金柳(比喻)新娘

青荇(拟人)招摇

清泉(暗喻)天上虹

4.学生集体配乐朗读全诗。

5.“多情自古伤离别”,自古以来,离别总是免不了一种沉重、一份哀伤。《再别康桥》的基调是否依然如此呢?它又表达了诗人怎样的思想感情呢?

明确:这首诗歌没有“执手相看泪眼,竟无语凝噎”的悲痛压抑,给我们带来的是清新飘逸、空灵自然的感觉。这首诗之所以给我们带来这样的感觉,不得不归功于诗人所选择的抒情对象。我们都知道,诗歌是以形象来反映世界的,准确地说,诗歌是以意象来反映诗人眼中和心中的世界的。

(四)整体回顾,拓展延伸

迄今为止,我们已经学过了不止一篇送别诗作。自古写离别诗之作可以说是数不胜数,大家比较熟悉的还有哪些诗词?

骆宾王的《于易水送人一绝》:“此地别燕丹,壮士发冲冠。昔时人已没,今日水犹寒。”

王勃的《送杜少府之任蜀州》:“与君离别意,同是宦游人。海内存知己,天涯若比邻。”

王昌龄的《芙蓉楼送辛渐》:“寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。”

王维《渭城曲》:“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”

(五)小结作业

1.总结:师生总结。

2.作业:课后搜集阅读徐志摩的其他诗歌。

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.请简述诗歌中体现的三美原则。

①音乐美

诗歌的音乐美,是对诗歌的音节而言,有节奏感、旋律美、弹跳性,都是音乐美的表现。A.押韵,韵脚为:来,彩;娘,漾;摇,草;虹,梦;溯,歌;箫,桥:来,彩。B.音节和谐,节奏感强。“轻轻”“悄悄”等叠字的仿佛运用,增强了诗歌轻盈的节奏。诗的第一节旋律上带着细微的弹跳性,仿佛是诗人用脚尖着地走路的声音;C.回环复沓。首节与末节,语意相似,节奏相同,构成回环呼应的结构形式。这样,通篇章节错落有致,诵读时,自然会有一种旋律感。

②建筑美

四行一节、错落排列、字数相近、回环呼应。共七节,四行一节,每节两句,单行和双行错开一格排列,每句字数6—8字,与参差变化中见整齐,首尾回环呼应、结构严谨,给人以整体之美。美学家说,音乐是流动的建筑,建筑则是凝固的音乐。读着本诗,一种流动的建筑美和凝固的音乐美,心境摇摇,美不胜受。

③绘画美

(云彩,金柳,艳影,青荇,潭水,长篙,星辉)这些事物都是柔美而抒情的事物。它们都已超越了它们的自然属性,浸透了作者对康河的永久恋情。而是融入了作者主观情意的意象。

2.本诗的创作背景是什么?

康桥,即英国著名的剑桥大学所在地。1920年10月—1922年8月,诗人曾游学于此。康桥时期是徐志摩一生的转折点。1928年诗人故地重游。11月6日在归途的中国南海上,他吟成了这首传世之作。这首诗最初刊登在1928年《新月》月刊上,后收入《猛虎集》。可以说“康桥情节”贯穿在徐志摩一生的诗文中,而《再别康桥》无疑是其中最有名的一篇。 -

第2题:

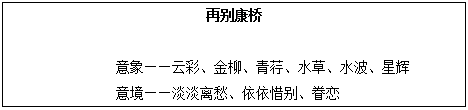

高中语文《鸿门宴》

一、考题回顾

答案:解析:二、考题解析

答案:解析:二、考题解析

【教学过程】

(一)导入新课

1949年,解放战争到了最后的决战关头。4月26日,人民解放军占领南京,得到这个胜利的消息,毛泽东同志乘兴挥毫,写下了著名诗篇《七律?人民解放军占领南京》,号召全军将士“宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王”。这里的霸王就是项羽,今天我们就继续学习《鸿门宴》,看看西楚霸王项羽是如何沽名钓誉,并由此走上失败之路的。(板书课题)

(二)整体感知

1.有感情地朗读课文。

【明确】根据人物的性格特点、所处环境和局势的危机来调整感情的变化。

2.说说读完课文后的感受。

【明确】鸿门宴是项羽和刘邦在灭秦之后长达五年的斗争的开端。虽是开端,却在某种程度上预示了这场斗争的终结。这样说,是因为作者通过对这次宴会全过程的描写,对项羽的性格特点有较为深刻地剖析。下面请同学们一起走进项羽。

(三)深入研读

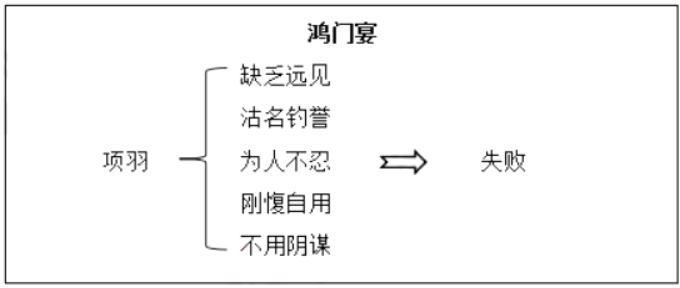

1.小组讨论,找到写项羽的句子,说说项羽的性格特点是什么?

【明确】缺乏政治远见,沽名钓誉,为人不忍,刚愎自用,不畏强暴,不用阴谋。答案不是惟一的,允许同学有不同认识,只要有理有据即可。

2.作者是如何刻画这一人物形象的?

【明确】(1)在矛盾斗争中刻画人物。提示:作者塑造这一人物形象,把人物放在激烈的矛盾斗争中,围绕着是否对刘邦发动进攻,是否在席间杀死刘邦,对樊哙的越礼行为采取什么态度,对刘邦逃席又采取什么态度展开。

(2)用对照手法烘托人物形象。提示:刘邦和项羽的矛盾是鸿门宴中最尖锐的矛盾,因此作者将这两个人物放在一起,形成鲜明对照,如刘邦的虚伪狡诈,项羽的直率粗犷。这一步应在分析项羽形象的基础上,引导学生归纳总结。

3.多媒体演示《史记?项羽本纪》,作者对项羽的评价如何。

夫秦失其政,陈涉首难,豪杰峰起,相与并争,不可胜数。然羽非有尺寸,乘势起陇母之中,三年,将遂五诸侯灭秦,分裂天下,而封王侯,政由羽出,号为“霸王”,位虽不终,近古以来未尝有也。及项羽背关怀楚,放逐义帝而自立,怨王侯叛已,难矣。自矜功伐,奋起私智而不师古,谓霸王之业,欲以力征经营天下,五年卒亡其国,身死东城,尚不觉悟而不自责,过矣。乃引“天亡我,非用兵之罪也”,岂不谬哉!

【明确】作者是把项羽当作悲剧英雄来描写的,他有英雄的气魄及行为,但更重要的是,

他的“自矜功伐”导致了他的悲剧。

(四)拓展延伸

1.用多媒体演示三首诗,探讨后人对项羽的认识。

题乌江亭—杜牧

胜败兵家事不期,包羞忍耻是男儿。

江东子弟多才俊,卷土重来未可知。

乌江亭—王安石

百战疲劳壮士哀,中原一改势难回。

江东子弟今虽在,肯与君王卷土来。

夏日绝句—李清照

生当作人杰,死亦为鬼雄。

至今思项羽,不肯过江东。

【明确】杜牧:男儿应当能屈能伸,不轻言失败。应从“包羞忍耻”“卷土重来”分析入手。

王安石:军民离心,败势难回。根据“壮士哀“势难回”“肯与君王卷土来”分析作者的意图。

李清照:项羽气势豪壮,令人敬仰。因为该诗从开始到结束都洋溢着对英雄的赞美和敬仰。

(五)小结作业

小结:项羽,一代霸王,最后饮恨乌江,有人认为他的性格导致他失败,也有人认为他是英雄。自古以来,褒贬不一。

作业:结合《鸿门宴》的学习,联系古今人物对项羽的理解,谈谈自己对这一人物的看法。写一篇随笔,300—400字。

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.本文的写作特点是什么?

【参考答案】

(1)作者善于把人物放在尖锐的矛盾冲突中,通过个性化的语言、动作来表现人物的精神世界和性格。例如,对樊哙的刻画,他在危急关头,不顾卫士阻拦,闯入军中帐,表现了极大的勇气。但入帐后的种种行为都是有理有节的。

(2)善于运用对比的手法,使人物的性格特点更加鲜明、突出。例如项羽在优势下恃勇骄横,毫无远虑;刘邦则在劣势下能忍辱负重,善于保存自己。项羽刚愎自用,粗疏麻痹,拙于应变;刘邦则善于采纳意见,心眼很多,能随机应变。

(3)语言精练生动,寥寥数语就能突出地刻画出人物个性。《鸿门宴》语言的最大特色,就是善于用符合人物身份的有特征的口语传达人物的神采与个性。如项羽在本文中虽只说了几句话,却可看出他的自矜功伐、寡谋轻信、委过于人的性格特点。此外,文中有些词句,如“项庄舞剑,意在沛公”“人为刀俎,我为鱼肉”“劳苦功高”等,都成为成语流传下来,为人们所常用。

以上是我的全部答案,谢谢考官。

2.你对本文有什么认识?

【参考答案】

《鸿门宴》选自《史记》。所选情节描写的是刘邦、项羽在推翻秦王朝后,为争夺天下而进行的一场惊心动魄的政治斗争。鸿门宴是项羽在新丰鸿门设下的一个富有杀机的宴会,是刘、项之间政治矛盾由潜滋暗长到公开化的表现,是长达五年的楚汉相争的序幕,名为宴会,实则是一场激烈的政治斗争。作者以娴熟的艺术技巧,生动地刻画了不同性格的人物形象,描绘了众多富有戏剧性的令人难忘的场面,情节波澜起伏,扣人心弦。鸿门宴一文充分展示了刘、项之间不可调和的矛盾,生动地对比了双方的高下,并预示了胜负的必然结局。因此,具有很高的史学价值和文学价值。如何通过本课激起学生学习的兴趣,树立学生学好文言文的信心和领悟我国传统文化的精髓,这是一个关键所在。 -

第3题:

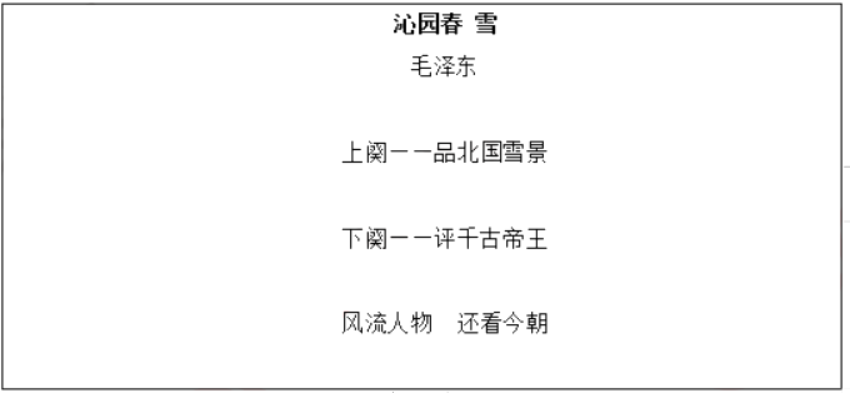

高中语文《沁园春?雪》

一、考题回顾

答案:解析:二、考题解析

答案:解析:二、考题解析

【教学过程】

(一)导入新课

中国是一个诗的国度,孔子说:“不学诗无以言”,培根说:“读诗使人灵秀,读史使人明智”。诗的语言是所有文学体裁中最纯粹的、最凝练的,今天,让我们一起走近一位伟大的诗人,他可不是一般的人物,同学们,他就是——毛泽东(生齐说)。美国著名记者斯特朗说:“毛泽东首先是一位诗人,然后才是政治家。”当代著名诗人臧克家说:“毛泽东诗词是伟大的乐章。”毛泽东一生写下了六十多首气吞山河、震撼人心的光辉诗篇。今天,我们就来共同学习一篇经典佳作《沁园春?雪》(板书)。

(二)初读感知

1.初读课文,解决生字词。(屏幕出示生字词,教师范读、学生朗读。)

2.再读课文,把握节奏和朗读的情感读出音韵美。

这首诗是写给谁的?什么时候写的?毛主席当时的心情是怎样的?

(三)深入研读

1.品壮美雪景

(1)同学们细细品读上阕,能不能发现上阕哪个字是领字呢?(望)

(2)“望”到了哪些呢?结合诗句进行分析。

(“北国风光,千里冰封,万里雪飘。”用夸张的手法,突出了当时景物白,雪下得大。

“冰封”是静态描写,“雪飘”则是动态描写,一静一动,短短三句似乎就把我们引入了一个银装素裹的壮美世界啊。

“长城内外,惟余莽莽,大河上下,顿失滔滔。”用夸张的手法,让人十分形象地感受到雪下得大。

“山舞银蛇,原驰蜡象,”运用比喻、拟人的手法,生动形象地表现了雪白,山高,连绵起伏。

大自然在如此大雪之下却显得生机勃勃。这一切不正预示着中国的革命正在蓬勃发展,毛泽东有句名言:“与天斗其乐无穷,与地斗其乐无穷,与人斗其乐无穷。”他笔下的群山高原正是他这种精神的写照。

“须晴日,看红装素裹,分外妖娆。”写的是雪后晴天的美丽景色,用的是想象的手法,虚写。

这几句有着妩媚之美。诗中有画,画中有诗。表现了对祖国大好河山的无限热爱之情。)

(3)自己读一读,思考一下。“望”能不能换成看呀?

(望。不能,长城很长,用“看”根本不能显示这是一片白茫茫的景色。用“望”字,祖国的大好河山尽收眼底,也增加了诗歌的节奏感。

2.品千古帝王

(1)下阕中作者都提到了哪些历史人物啊?泱泱中华五千年,帝王不计其数。为什么单单提这五位帝王呢?

(秦始皇,汉武帝,唐太宗,宋太祖和成吉思汗。他们在历史的发展中做了很大的贡献。)

(2)秦始皇扫除六合,汉武帝平定匈奴,唐太宗南征北战,宋太祖结束纷争,成吉思汗更是纵横驰骋,他们都是英雄呀!毛泽东是全部否定了他们的功绩吗?

(不是。分析“稍”“略”。毛泽东委婉地批评,说他们只重武,而缺少文学才华,缺乏文治。)3.品风流人物

毛泽东所指的风流人物是哪些人呢?有人说风流人物是毛泽东自指,还有人说,是广大人民。你赞同谁的意见呢?

(毛泽东曾经说过这样一句话:“人民,只有人民,才是创造历史的动力。”可见在毛泽东心里,人民才是真正的风流人物。以毛泽东为首的共产党人领导的人民大众,他们就是真正的风流人物。)

(四)巩固提高

在今天这个和平年代,什么样的人称得上风流人物呢?

(中国经历了太多悲怆和喜悦,在抗击暴风雪、抗震救灾、举办奥运会、神七航天员太空漫步等事件中,中国人用坚韧、勇敢、智慧向世界展示了令人震撼的民族力量。无论是伟大,还是平凡,只要实现了人生价值,那他就是风流人物。)

(五)小结作业

小结:有感情地朗读课文,结束课堂。

作业:课下阅读毛泽东的其他的作品,摘抄在记录本上,与同学分享。

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.这首词的写景、议论与抒情是怎样结合的?

【参考答案】

这首词是一首雄壮的抒情诗。它的抒情是与写景、议论有机结合、浑然一体的。上片写景,大气磅礴、气象雄浑,而又寓情于景,句句洋溢着热爱祖国山河的豪情,“须晴日,看红装素裹,分外妖娆”三句,更是赞美之情溢于言表。下半片议论,即上片之景而生情,由祖国河山的壮丽,想到无数英雄为之倾倒,并对历代英雄加以评说而寓情于议,蕴含诗人对祖国的深情,以及充满自信的情怀。“俱往矣”由评论历史人物落到赞扬当代风流人物,使全词的思想境界达到高峰,点明主题,抒发了诗人的豪情壮志。全词熔写景、议论与抒情为一炉,水乳交融,使主题非常鲜明突出,从而收到强烈的感人的艺术效果。

2.你认为一堂好课的标准是什么?

【参考答案】

课堂教学既是一门科学,又是一门艺术。作为一门科学,就应该有一定的评价标准,而作为一门艺术,贵在创新,不应该有唯一的评价标准。俗话说:“教学有法,教无定法,贵在得法。”但作为一堂好课,还是有最基本的衡量标准的。

一堂好课,应是“学习课”,而不是单纯的“教学课”。一堂好课应该是教学相长,师生都是学习者,同时互相帮助和交流。教师不应一味地教,学生也不能被动地“学”。

一堂好课,应该是“自主课”,而不是单纯的“执行课”。一个真正优秀的教师应该是个策划者而不是单纯的执行者,是一个名副其实的工程师而不是一个“教育技术工人”,充分发挥学生的主观能动性。

一堂好课,应该有“个性化”色彩,不应该是“标准件”。没有个性就没创造,没有个性就不能满足所以学生的需求,这样课堂气氛就不会热烈,授课效果达不到,更谈不上创造。

一堂好课,应该是知识网络,而不是一个实点。不能单一地以教学目标的实现作为好课的标准,即不能单一注重知识点的传授。教学活动应该是一个网络,除知识、技能的学习外,还应对学生的德智体美全面培养,形成人的发展网络。 -

第4题:

学习完高中语文课文《过秦论》后,教师引导学生总结和“天下云集响应,赢粮而景从”中“云、响、景”用法相同的句子,以下不恰当的一项是()。A.而相如廷叱之(《廉颇蔺相如列传》)

B.奚以之九万里而南为(《逍遥游》)

C.士大夫终不肯夜泊绝壁之下(《石钟山记》)

D.非臣陨首所能上报(《陈情表》)答案:B解析:题干中的“云、响、景”是名词作状语,意思是“像云彩、回声、影子一样”。A项中的“廷”名词做作状语,意思是“在朝廷”。B项中的“南”名词用作动词,“往南飞”。C项中的“夜”名词作状语,“在夜晚”。D项中的“上”名词作状语。意思是“向上”。 -

第5题:

分析《庄子·逍遥游》的艺术特色。

正确答案: 1、本文浪漫气息浓厚,突出体现了《庄子》富于想像力,诗意与哲理交融的特点。首先,本文所提出的逍遥游的理想就带有浪漫的特抽。为了阐明自己的观点,作者展开了奇思遐想,运用高度夸张的手法,创造了绚丽斑斓的艺术境界。在作者的笔下,小小的鱼子竟有必千里大,还能化作大鹏。雄伟的大鹏鼓翼高飞,“水击三千里,抟扶摇而上者九千里”。藐姑射之山的神人“肌肤若冰雪,淖约若处子,乘云气,御飞龙,游于四海之外”。而蜩、斥鴳、鸴鸠等小动物也有人的情感和语言。这些奇幻诡异的艺术形象纷至沓来,使人应接不暇,拍案称奇。作者运用这些出人意表的想像,展开了大与小的对比,他嘲笑了那些狭隘、拘执的思想、行为,展示了无限自由的人生境界。文章使人的思想豁然开朗,具有荡胸涤臆,发蒙解惑的效果。

2、文中巧妙灵活地运用了比喻和寓言,形象生动,寓意丰富而深刻。全文除中间点明主旨的几句话外,全都是借助于形象来说理。其中有比喻,有寓言,也有妙趣横生的人物对话,这种对话也包含着寓意,具有寓言的性质。作者对比喻、寓言的运用也极为自由灵活,有的是正面比喻,有的是反喻,有的是几个譬喻层见叠出,有的是譬喻中套譬喻,故事中有故事。前人称此文“文复生文,喻中夹喻,如春云生起,层委叠属,遂为垂天大观。真古今横绝之文也。”(宣颖《南华经解》)

3、本文行文跌宕纵恣,大开大阖,挥洒自如,具有章法结构的变化之美。文章紧紧围绕绝对自由这一中心,从不同角度展开论述,笔触自由驰骋。各段落之间跳跃起落,似断实连。开头突兀而来,经过层层转折,反复譬喻,方点出中心论点,使人恍然大悟,原来前面所说的一切都是铺垫。结尾在与惠施的反复论辩中,以无用之用戛然而止,耐人寻味。“篇中忽而叙事,忽而引证,忽而议论。以为断而非断,以为续而非续,以为复而非复。只见云气空濛往返纸上,顷刻之间,顿成异观。(林云铭《庄子因》) -

第6题:

“是鸟也,海运则将徙于南冥;南冥者,天池也”出自于()

- A、《庄子•逍遥游》

- B、《老子•逍遥游》

- C、《孟子•逍遥游》

- D、《墨子•逍遥游》

正确答案:A -

第7题:

《逍遥游》是《庄子·外篇》中的第一篇。

正确答案:错误 -

第8题:

“何以解忧,唯有杜康”是出自()

- A、《蜀道难》

- B、《逍遥游》

- C、《短歌行》

正确答案:C -

第9题:

问答题《庄子.逍遥游》的以形象阐发哲理的特点。正确答案: 寓哲理于形象之中。《逍遥游》是一篇哲理论文,但庄子不重逻辑思维,而注重形象思维,他不是作纯理论阐述,而是借助于直觉体悟,将深奥的哲理化为光怪陆离、丰富生动的艺术形象。庄子称自己的著作“寓言十九”,本文即几乎全用寓言。文中不仅借用了鲲、鹏之变的故事,而且还虚构了蜩、学鸠、斥嘲笑大鹏南飞的故事。寓真于诞,寓实于玄,通过生物的艺术形象寄寓哲理,真正做到了诗意与哲理的交融。”解析: 暂无解析 -

第10题:

单选题教师在讲解高中语文必修5《逍遥游》一课有如下一段话:“《逍遥游》选自《庄子》,《庄子》是先秦说理文中最有价值的一部作品。其中……等都是阐发作者……思想观点的名句。”之后教师又列举了其他出自先秦说理文的语句。下列不能作为例子使用的是( )。A民为贵,君为轻,社稷次之

B福兮祸之所倚,祸兮福之所伏

C先天下之忧而忧,后天下之乐而乐

D道私者乱,道法者治,不吹毛而求小疵

正确答案: C解析:

A项语出《孟子》,B项语出《老子》,D项语出《韩非子》,它们均是先秦说理名著。C项语出宋代范仲淹的《岳阳楼记》,不符合题干要求。 -

第11题:

单选题《庄子·逍遥游》中,达到了“逍遥游”境界的是()。A鲲鹏

B宋荣子

C列子

D“乘天地之正而御六气之辩以遊无穷者”

正确答案: A解析: 暂无解析 -

第12题:

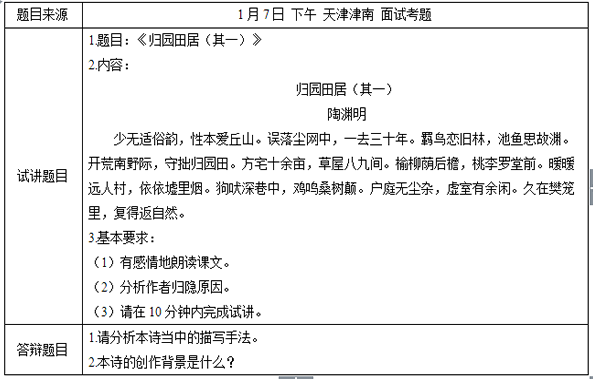

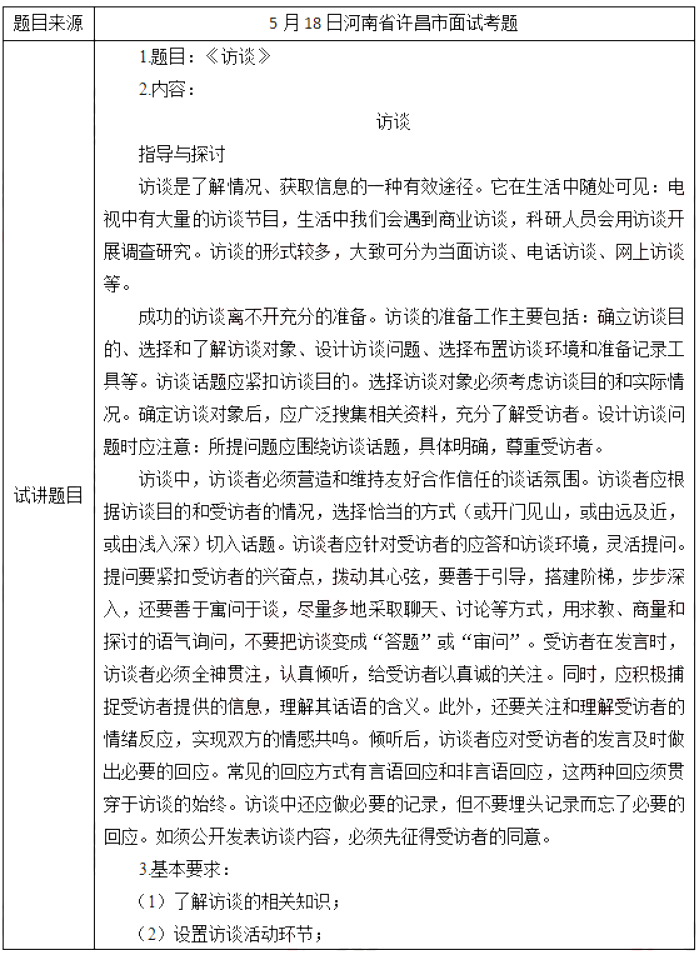

高中语文《归园田居(其一)》

一、考题回顾 答案:解析:【教学过程】

答案:解析:【教学过程】

(一)导入

他曾饮酒而歌“采菊东篱下,悠然见南山”,他曾为世人描绘了“阡陌交通,鸡犬相闻”的世外桃源,他曾如数家珍般描绘了“木欣欣以向荣,泉涓涓而始流”的乡村美景……他的名字是?(陶渊明),下面我们来学习他归隐田园之后的田园诗《归园田居(其一)》。

(二)初读课文,整体感知

1.教师范读,学生尝试划分停顿节奏。

2.自由诵读,根据注释及手头资料疏通文意。

3.思考标题含义:“归园田居”这个标题能告诉我们哪些信息?题眼是哪个字?(“归”)

(三)走进诗歌,分析诗境

1.分组讨论:以“归”字为核心解读诗歌。

①从何而归?(尘网、樊笼)

“误落尘网中,一去三十年”,沉痛悔恨误入仕途的生活。

a.“尘网”一词,足见他对勾心斗角、尔虞我诈的官场的极端厌恶。

b.“误”字显出诗人的悔恨之深。东晋末年权力之争剧烈,陶渊明既不愿成为上层统治阶级矛盾斗争的牺牲品,也不愿成为政治野心家争夺的工具,但是仕途生活却将他紧紧束缚在野心家们政治斗争的罗网之中,因此十分痛苦。

c.“一去三十年”,实应为“十三年”用夸大了的数字,说明了时间之长,痛苦之深。

d.“樊笼”比喻为官场生活。表现了诗人对官场生活的厌恶。

②为何而归?(性本爱丘山)。

a.入仕做官,非其本性使然,而是一大失误。实则为了养家糊口,大济苍生。但是,当时的东晋政治腐败,社会动乱,门阀势力飞扬跋扈,统治阶级热衷的是争权夺利,在这样的政治局面下,想实现进步的政治理想是不可能的,陶渊明又不愿同流合污,只有选择离开,选择归隐。

b.“守拙归园田”表现出诗人反对机巧圆滑,反对官场生活中的八面玲珑、尔虞我诈,怕自己受到官场不良环境的影响而失其本心。所以“归园田”是为了保持自己精神上的自由和独立。

c.如何理解“羁鸟恋旧林,池鱼思故渊”?

“羁鸟”是关在笼中的鸟;“池鱼”是禁在池中的鱼。

失去自由,失去最适合它们生活的环境,只会痛苦。也暗示作者在官场就如同“羁鸟”、“池鱼”一般,失去自由。

运用比喻说明作者身在官场,而心系田园的心情,对自由的向往。

③归向何处?(归向园田,方宅/草屋/榆柳/桃李/村庄/炊烟/狗吠/鸡鸣/)

非常普通平常的农村生活场景,在陶渊明笔下却成为恬一片宁静、一片和谐、一派迷茫、一派朦胧,这是美似仙境的田园,让诗人弃官归隐,流连忘返。

“方宅十余亩,草屋八九间,榆柳荫后檐,桃李罗堂前”,“暧暧远人村,依依墟里烟”“狗吠深巷中”“鸡鸣桑树颠”。这八句话,捕捉住农村中司空见惯的事物,用白描手法简笔勾勒出优美的田园风光,由近到远,声色相调,淡浓相宜,描摹了诗人心中的桃园——朴拙自然、宁静中不失生机的乡村图景。而这一切又与诗人在官场上的生活形成了鲜明的对照。这里诗人用歌颂田园,无言地批判了官场的倾轧、争斗、混乱、险恶,表明了诗人追求恬淡生活和宁静和谐的心境。也表现出对开始的新生活的欣喜之情的外露。

(四)整体回顾,拓展延伸

讨论:有人说陶渊明归隐是一种消极避世的态度,你是怎么认为的?

古有“学而优则世”之说,本来就是天下兴亡,匹夫有责。若从这个角度看,陶渊明似乎是消极避世的。然而在当时的社会背景下,陶渊明的归隐是对污浊现实社会绝望后作出的一个超脱的选择。他坚持高尚的志趣是对黑暗的反叛,具有积极意义。这就是人生的有舍有得,他为了追求田园生活,追求自由的高洁品格,他选择了舍弃。

(五)小结作业

1.总结:师生总结。

2.作业:课后阅读陶渊明的其余诗歌。

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.请分析本诗当中的描写手法。

①先写近景,再写远景,远近结合。前四句是近景,从自己的住宅写起。房舍简陋,可树影婆娑,于自然平淡之中显出恬静幽美。五六句是远景。远望村庄轮廓模糊,炊烟袅袅,一切是安详的、舒缓的、柔和的。

②动静结合。整体的画面是静的,“榆柳荫后檐,桃李罗堂前”“户庭无尘杂,虚室有余闲”等表现出了乡村宁静祥和之美。静景之中,作者又看到动的画面。“依依墟里烟”“狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠”,炊烟飘动,狗儿吠叫,鸡在树颠鸣叫,在静止的画面中多了许多的动感,让这幅乡居图顿时生动活跃起来了。

③白描手法,如“方宅十余亩,草屋八九间”,毫无粉饰之词,平易如话,但恰到好处地与诗意合拍。描写平淡质朴,不加任何修饰,却极为精练自然。

2.请简述你对陶渊明的认识。

陶渊明,字元亮,又名潜,私谥“靖节”,世称靖节先生,又称五柳先生。浔阳柴桑人。东晋末至南朝宋初期伟大的诗人、辞赋家。出身于没落仕宦家庭,我国第一位杰出的田园诗人,被称为“古今隐逸诗人之宗”,有《陶渊明集》。 -

第13题:

学习完高中语文课文《过秦论》后,教师引导学生总结和“天下云集响应,赢粮而景从”中“云、响、景”用法相同的句子,以下不恰当的一项是( )。A、而相如廷叱之(《廉颇蔺相如列传》)

B、奚以之九万里而南为(《逍遥游》)

C、士大夫终不肯夜泊绝壁之下(《石钟山记》)

D、非臣陨首所能上报(《陈情表》)答案:B解析:题干中的“云、响、景”是名词作状语,意思是“像云彩、回声、影子一样”。A项中的“廷”名词做作状语,意思是“在朝廷”。B项中的“南”名词用作动词,“往南飞”。C项中的“夜”名词作状语,“在夜晚”。D项中的“上”名词作状语。意思是“向上”。 -

第14题:

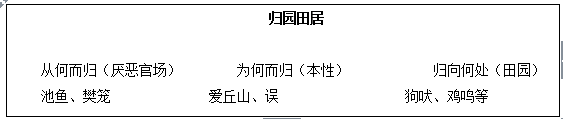

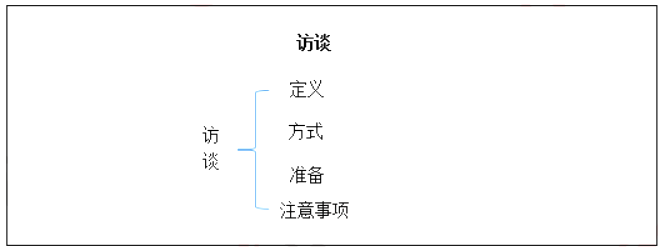

高中语文《访谈》

一、考题回顾

答案:解析:二、考题解析

答案:解析:二、考题解析

【教学过程】

(一)导入新课

请一位同学采访另一位同学。(采访后,评价)同学访谈的样子很像我们平时看的访谈节目。可是,有的同学说得很对,他没有听出来这个访谈的目的是什么,而且,在这个过程中,总觉得气氛怪怪的。很多事情,看起来容易,做起来难。今天,就让我们重新认识一下访谈,看看如何能把访谈做得专业,做得好。(板书标题)

(二)揭示主题

1.什么是访谈?

了解情况、获取信息的一种有效途径。

2.访谈的方式有哪些?

形式上:当面访谈、电话访谈、网上访谈。方式上:开门见山、由远及近、由浅入深。

(三)要点指导

1.访谈前我们需要做好哪些准备?

确立访谈目的、选择和了解访谈对象、设计访谈问题、选择布置访谈环境和准备记录工具等。

2.小组合作,总结访谈时有哪些注意事项。

①营造和维持友好合作信任的谈话氛围。

②根据访谈目的和受访者情况,选择恰当的方式切入话题。

③针对受访者的应答和访谈环境,灵活提问。

④提问要步步深入,寓问于谈,多用求教、商量、探讨的语气。

⑤受访者发言时要认真倾听及时作出必要的回应,同时做好访谈记录。

3.看过《面对面》中张积慧的采访后,小组讨论,你受到哪些启示?

①访谈前要做好充分准备,制定访谈计划,拟定好要提出的问题。

②提问需简洁明了、由浅入深,便于被采访者理解和回答。

③认真倾听被采访者的回答,体会其情感变化,灵活应对。

(四)场景模拟

小组合作,制定访谈大纲等,模拟电话、网络访谈一位名人。

(五)评价展示

1.推选2个小组展示模拟场景

2.对学生的场景模拟和整个课程环节的参与度进行评价。

(六)小结作业

小结:这节课,我们学习了何为访谈,可以有哪些形式进行访谈,在访谈前需要注意什么,在访谈时,应该如何做。在模拟练习的时候,同学们都能注意到这些问题,不过,还不太熟练,稍显生硬。课下可多多练习,熟能生巧。

作业:访谈你的一位同学或朋友,了解他的个性特长,兴趣爱好形成的原因。

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.访谈是一门语言的艺术,你还了解哪些名人有关说话艺术的小故事?

【参考答案】

1.周恩来有一次接见美国记者,对方不怀好意地问:“总理阁下,你们中国人为什么把人走的路叫马路呢?”他听后没有急于反驳,而是妙趣横生地说:“我们走的是马克思主义之路,简称叫马路。”对方又问:“总理阁下,在美国,人们都是抬头走路,而你们中国人为什么都低着头走路呢?”他又微笑道:“这个问题很简单嘛,你们美国人走的是下坡路,当然要仰着头走路的,而我们中国人走的是上坡路,当然要低着头走路了。”廖廖数语,使对方哑口无言。

2.在一次招待会上,一位西方女记者对着话筒匆匆问道:“周恩来先生,可不可以问您一个私人问题?”“可以的。”周恩来微笑着回答。“您已经60多岁了,为什么依然神采奕奕,记忆非凡,显得这样年轻、英俊?”场内顿时响起了友善的笑声和议论声。周恩来温和地笑了笑,待场内安静下来,才坦然回答:“因为我是按照东方人的生活习惯生活,所以我至今都很健康!”翻译流利地译出周恩来的话,整个大厅里响起了经久不息的掌声和喝彩声,各国记者无不为周恩来的巧妙回答所折服。

(以上择一即可)

以上就是我全部的答案,谢谢考官!

2.你能具体说说访谈中的提问有什么技巧吗?

【参考答案】

1.从简单问题入手。

2.如果是结构式访谈,就应该严格按照访谈之前拟定的提问提纲,由简至繁地按照顺序进行提问。非结构式访谈,注意根据所谈问题的内在逻辑结构提问。

3.适时追问。

4.题目转换自然。

5.注意引导,引导性提问切忌使用生硬的、刺激性的语言。还可以采用动作方式,在不知不觉中改变话题,或者用复述的方法进行引导。

6.保持客观中立。提问不能带有明显的倾向性,不能对被访者的答案进行引导。

7.特殊问题特殊处理。

8.语言表达方式要恰当。 -

第15题:

《庄子·逍遥游》中,达到了“逍遥游”境界的是()。

- A、鲲鹏

- B、宋荣子

- C、列子

- D、“乘天地之正而御六气之辩以遊无穷者”

正确答案:D -

第16题:

绝云气,负青天,然后图南,且适南冥也。(《庄子?逍遥游》)

正确答案:穿过云层,背负青天,然后计划着向南飞翔,将要飞到南海去。 -

第17题:

结合《逍遥游》,谈谈《庄子》的文学特色。

正确答案: 《逍遥游》是《庄子》一书的第一篇,它的中心思想是说:人应当不受任何束缚,自由自在地活动。这实际上反映了庄子要求超越时间和空间,摆脱客观现实的影响和制约,忘掉一切,在主观幻想中实现“逍遥”的人生观。《逍遥游》很能代表庄子的哲学思想,同时也体现出其散文的文学风格和成就。庄子追求的“逍遥游”的境界,是一种天地间根本不可能有的主观唯心主义的幻想。但他这篇文章却写得十分漂亮,代表着他非凡的文学成就。他以寓言作比喻,寓哲理于离奇的想像和形象化的描写之中。

文中的一系列寓言,都写得奇幻无比而又形象逼真。这些寓言故事性很强,而且穷形尽相,煞有介事,所以能够深深地吸引和打动读者,成为论说事理的有力手段。除了想像丰富、形象逼真之外,文章的大开大合的写法,纵横跌宕、浩荡奇警的风格也是非常突出的。这篇千古妙文,不讲究一般文章那些起承转合的程式,而是任情挥洒,不拘一格,很像作者本人那飘逸、洒脱的个性。清人林云铭评论《逍遥游》说:“篇中忽而叙事,忽而引证,忽而譬喻,忽而议论,以为断而未断,以为续而非续,以为复而非复,只见云气空,往反纸上,顷刻之间,顿成异观。”《逍遥游》的确是古代散文中突破常规艺术格局的一道“异观。 -

第18题:

《庄子.逍遥游》的语言风格。

正确答案: 词汇丰富,用语新颖准确。在《逍遥游》中,南冥、扶摇、羊角等词语在以前与同时代人的著作中,从未出现过,读之给人耳目一新之感,它们无疑丰富了汉语的词汇。作者还善于运用动词,如“怒而飞”之“怒”、“枪榆枋”之“枪”、“控于地”之“控”等,生动活泼,贴切传神,使所描写之物让读者如见其状,如闻其声,有一种动感的气韵。文章句子长短错落,又杂用排比、对偶,形成汪洋恣肆的语言风格。 -

第19题:

单选题“是鸟也,海运则将徙于南冥;南冥者,天池也”出自于()A《庄子•逍遥游》

B《老子•逍遥游》

C《孟子•逍遥游》

D《墨子•逍遥游》

正确答案: D解析: 暂无解析 -

第20题:

问答题《庄子·逍遥游》的题旨是什么?正确答案: 逐求不受时间、空间与一切外界条件的制约,邀游于天地之间,即绝对自由。这是对现实的不满与对功名利禄的鄙弃的反映。表达了事物相对性观念,这主观的虚无飘渺的追求,容易引人脱离实际。解析: 暂无解析 -

第21题:

问答题结合《逍遥游》,谈谈《庄子》的文学特色。正确答案: 《逍遥游》是《庄子》一书的第一篇,它的中心思想是说:人应当不受任何束缚,自由自在地活动。这实际上反映了庄子要求超越时间和空间,摆脱客观现实的影响和制约,忘掉一切,在主观幻想中实现“逍遥”的人生观。《逍遥游》很能代表庄子的哲学思想,同时也体现出其散文的文学风格和成就。庄子追求的“逍遥游”的境界,是一种天地间根本不可能有的主观唯心主义的幻想。但他这篇文章却写得十分漂亮,代表着他非凡的文学成就。他以寓言作比喻,寓哲理于离奇的想像和形象化的描写之中。

文中的一系列寓言,都写得奇幻无比而又形象逼真。这些寓言故事性很强,而且穷形尽相,煞有介事,所以能够深深地吸引和打动读者,成为论说事理的有力手段。除了想像丰富、形象逼真之外,文章的大开大合的写法,纵横跌宕、浩荡奇警的风格也是非常突出的。这篇千古妙文,不讲究一般文章那些起承转合的程式,而是任情挥洒,不拘一格,很像作者本人那飘逸、洒脱的个性。清人林云铭评论《逍遥游》说:“篇中忽而叙事,忽而引证,忽而譬喻,忽而议论,以为断而未断,以为续而非续,以为复而非复,只见云气空,往反纸上,顷刻之间,顿成异观。”《逍遥游》的确是古代散文中突破常规艺术格局的一道“异观。解析: 暂无解析