苏联心理学家彼得罗夫斯基以中学生为研究对象设计了一个实验:给学生一份问卷,问卷中有几个关于道德问题的判断,要求学生对这些判断表示赞成或反对。问题很简单,每个学生都能根据公认的准则作出回答。过了一段时间之后,把这些关于道德的判断列入一张更长的项目单之中,而在学生回答之前给予暗示,说明其他人都赞成错误的判断。在这种情况下,只有极少数人接受暗示、屈从压力而改变其原来的主意,绝大多数人并没有改变主意。 参加实验的学生最可能形成的团队类型是()。A.指挥团体B.利益团体C.任务团体D.联谊团体

题目

参加实验的学生最可能形成的团队类型是()。

B.利益团体

C.任务团体

D.联谊团体

相似考题

更多“苏联心理学家彼得罗夫斯基以中学生为研究对象设计了一个实验:给学生一份问卷,问卷中有几个关于道德问题的判断,要求学生对这些判断表示赞成或反对。问题很简单,每个学生都能根据公认的准则作出回答。过了一段时间之后,把这些关于道德的判断列入一张更长的项目单之中,而在学生回答之前给予暗示,说明其他人都赞成错误的判断。在这种情况下,只有极少数人接受暗示、屈从压力而改变其原来的主意,绝大多数人并没有改变主意。 ”相关问题

-

第1题:

北华大学随机抽取两个学生样本群体回答一项就业调查提出的问题。一个学生样本群体在回答了问题后的六个月以后,另一个学生样本群体回答了相同的问题,不过,问题排列的顺序做出了调整。两组学生对许多单个问题的回答方式有很大的差别,这表明有时只因排在前面的问题不同就会导致对后面问题的不同回答。

以下最能支持这一结论的是( )。

A.对问题的重新排列并没有使六个月前的每一个问题的前后顺序都发生变化

B.回答市场调查问题的学生六个月后通常记不住他们当初的回答

C.学生不会在一年中的不同时间对这些问题做出不同的回答

D.第一次调查样本中的学生与第二次调查样本中的学生不是完全不同的

正确答案:C

题干中的结论是:问题排列顺序的不同是答案不同的原因。A项说的仍 是“问题排列顺序不同”的问题;题干中指出了是两个学生样本群体,B项错误;D项在一定程 度上支持了题干结论,但与C项相比,C项指出了两个学生样本群体在六个月前和六个月后不 存在什么区别,C项支持力度明显更大。本题应选C。 -

第2题:

苏联心理学家彼得罗夫斯基以中学生为研究对象设计了一个实验:给学生一份问卷,问卷中有几个关于道德问题的判断,要求学生对这些判断表示赞成或反对。问题很简单,每个学生都能根据公认的准则作出回答。过了一段时间之后,把这些关于道德的判断列入一张更长的项目单之中,而在学生回答之前给予暗示,说明其他人都赞成错误的判断。在这种情况下,只有极少数人接受暗示、屈从压力而改变其原来的主意,绝大多数人并没有改变主意。

若让参与实验的学生进行团体决策,则下列说法正确的是( )A.团体决策可能会压制个人的独立批评的思考能力

B.团体决策耗费时间少

C.如果控制整个团体决策大趋势的少部分人能力平庸,则无法产生高质量的决策

D.如果以决策的创造性为评价指标,相对于个人决策,团体决策效果更好答案:A,C,D解析:团体决策的优势包括:①信息全面、完整;②选择余地大;③可以降低错误发生率;④提高对最终决策的认同感;⑤增加决策的合法性。团体决策的缺点包括:①耗费时间;②团体压力难以克服,这种压力迫使成员屈从多数人的意见③有时候会有少数人把持的现象产生,如果控制整个团体决策大趋势的少部分人能力平庸,则无法产生高质量的决策;④责任模糊。如果以创造性为指标,相对于个人决策,团体决策创造性更好,团体对一些问题经常能提供更多更好的解决方案。 -

第3题:

前苏联心理学家彼得罗夫斯基以中学生为研究对象设计了一个实验:给学生一份问卷,问卷中有几个关于道德问题的判断,要求学生对这些判断表示赞成或反对。问题很简单,每个学生都能根据公认的准则做出回答。过了一段时间之后,把这些关于道德的判断列入一张更长的项目单之中,而在学生回答之前给予暗示,说明其他人都赞成错误的判断。在这种情况下,只有极少数人接受暗示、屈从压力而改变其原来的主意,绝大多数人并没有改变主意。关于该实验结果的说法,错误的是( )。A.团体压力并不是人们改变主意的关键因素

B.一个人接受多数人的意见,必然是屈服于压力,怕被孤立

C.人们改变意见是为了与团体保持一致

D.当团体的意见出现原则性错误时,大多数人会从众答案:B,D解析:本题考查从众。人们为什么会有从众行为:一是因为感受到了信息性的压力,既通过从众从别人那里获得信息;二是因为受到规范性的压力,即人们为了得到社会支持,避免非难而从众。 -

第4题:

苏联心理学家彼得罗夫斯基以中学生为研究对象设计了一个实验:给学生一份问卷,问卷中有几个关于道德问题的判断,要求学生对这些判断表示赞成或反对。问题很简单,每个学生都能根据公认的准则作出回答。过了一段时间之后,把这些关于道德的判断列入一张更长的项目单之中,而在学生回答之前给予暗示,说明其他人都赞成错误的判断。在这种情况下,只有极少数人接受暗示、屈从压力而改变其原来的主意,绝大多数人并没有改变主意。

影响个体从众的因素主要有()。

A.团体人数

B.团体凝聚力

C.成员在团体中的地位

D.成员的家庭背景答案:A,B解析:在一个团体中,有许多因素会影响个体的从众行为,其中最重要的有团体凝聚力、团体一致性和团体规模。 -

第5题:

材料:下面是对某校学生进行的道德与法治课教学评价问卷调查的部分结果。

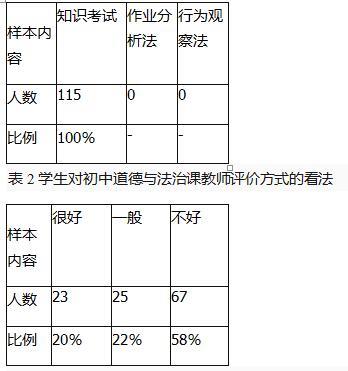

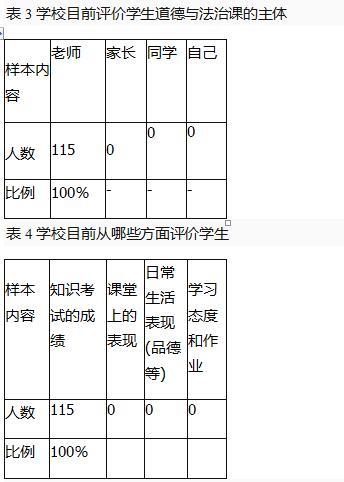

表1学生认为初中道德与法治课教师评价学生的方式

问题:依据道德与法治课教学评价理论,分析说明该校道德与法治课教学评价中存在的问题。(20分)答案:解析:材料中学校的道德与法治课教学评价存在以下问题: ①教学评价方式单一。该校教师将考试作为唯一的评价标准新课程指导下的教学评价方式应该多样化,比如可以采用观察、谈话、项目评价、成长记录袋等评价方式。(5分)

②教学评价主体单一。该校教学评价的主体只局限于教师本身,忽视了学生家长的评价以及学生的自评和互评,主体过于单一。(5分)

③教学评价内容单一。该校目前评价学生的角度仅限于知识考试,“唯分数论”,忽略了学生课堂表现、日常生活表现以及学习态度和作业完成情况.评价的角度不全面,不符合新课程指导下的教学评价理念。(5分)

④评价否定了学生的发展。该校教师对学生的行为表现、能力提升和品德表现等方面未加重视,违背了“关注学生发展过程”这一评价理念。(5分) -

第6题:

有些教师“恨铁不成钢”,对学生的严格要求却变成了对学生的体罚、讽刺、辱骂。致使学生身心受到一定的伤害。 请说明这种情况违背了什么道德原则,如何改变这种情况?

正确答案: 教师时学生的体罚、讽刺、辱骂违背了社会主义学校德育原则,即导向性原则。导向性原则是指进行德育时要有一定的理想性和方向性,以指导学生向正确的方向发展。因为学生正处于品德迅速发展的关键时期,一方面他们的可塑性大:另一方面,他们年轻,缺乏社会经验与识别能力,易受外界社会的夥响。对学生进行德育时,要坚持早向性原则,为学生的品德健康发展指明方向,改变这种情况,要做到以下几点:

(1)正面引导与纪律约束相结合原则。这一原则是指在德育过程中一定要坚持正面教育,要通过摆事实,讲道德,循循善诱,以理服人,因势利导,从而提高学生的思想认识,明确前进的方向,使其心悦诚服地接受教育。同时还要以必要的纪律约束为辅助手段,以促进学生道德品质的健康发展。

贯彻此原则的要求包括:

要正面说理,及时疏通,启发自觉;要树立先进的典型,用正面榜样教育引导学生;建立必要的规章制度,教育学生自觉遵守。本题中的老师没能够做到循循善诱和坚持正面教育,而是对学生讽刺辱骂。严重伤害学生的自尊心,造成恶性后果。

(2)尊重信任学生与严格要求学生相结合的原则.是指避行德育要把对学生个人的尊重和信赖与对他们的思想和行为的严格要求结合起来,使教育者对学生的影响与要求易于转化为学生的品德。前苏联教育家马卡连柯也说“要尽量多地要求一个人,也要尽可能地尊重一个人”。具体来说,要做到:①讲明道理,疏导思想;②因势利导,循循善诱;③以表扬激励为主,坚持正面教育;④爱护、尊重和信赖学生;⑤对学生提出的要求合理正确、明确具体和严宽适度;⑥对学生提出的要求认真执行。 -

第7题:

前苏联心理学家彼得罗夫斯基以中学生为研究对象设计了一个实验:给学生一份问卷,问卷中有几个关于道德问题的判断,要求学生对这些判断表示赞成或反对。问题很简单,每个学生都能根据公认的准则做出回答。过了一段时间之后,把这些关于道德的判断列入一张更长的项目单之中,而在学生回答之前给予暗示,说明其他人都赞成错误的判断。在这种情况下,只有极少数人接受暗示、屈从压力而改变其原来的主意,绝大多数人并没有改变主意。若让参与实验的学生进行团体决策,则下列说法中,正确的是()。

- A、团体决策可能会压制个人的独立批评的思考能力

- B、团体决策耗费时间少

- C、如果控制整个团体决策大趋势的少部分人能力平庸,则无法产生高质量的决策

- D、如果以决策的创造性为评价指标,相对于个人决策,团体决策效果更好

正确答案:A,C,D -

第8题:

判断题以问题为基础的学习是先给学生一些信息,然后告诉学生如何利用这些信息解决临床问题。A对

B错

正确答案: 对解析: 以问题为基础的学习不同于其他解决问题的学习,前者是在未给学习任何信息之前就提出问题,而通常的传统方法是先给学生一些信息,然后再告诉学生如何利用这些信息来解决临床问题 -

第9题:

问答题原苏联心理学家彼得罗夫斯基设计了一个实验:被试者是一些四年级、七年级和九年级的学生。给学生一张问卷,其中有几条关于道德问题的判断,学生应对这些判断表示赞成或反对。问题很简单,每个学生都能根据公认的准则作出回答。过了一段时间之后,把这些道德的判断列入一张更长的项目单之中,而在学生回答之前给予暗示,指明其他人都赞成的错误的判断。在这种情况下,只有极少接受暗示、屈从压力而改变其原来的主意,绝大多数人并没有改变主意。试分析这一实验所揭示的问题。正确答案: (1)该实验表明,群体的压力并不是人们改变主意的关键因素,在这种情况下关键因素是遵循集体的崇高思想、目的和价值观念,具有“集体主义自决”品质的人只在非原则性问题上表现出顺从,而在原则性问题上则坚持已见。

(2)一个人接受多数人的意见,可能是屈服于压力,怕被孤立;也可能是为了实现群体的理想和信念而采取与群体保持一致的措施,即“集体主义自决”。“集体主义自决”指的是以集体主义思想为指导,对群体的意见经过独立分析之后所作出的行为,当认为群体的意见正确时予以支持,并非由群体的压力改变了他的意见;当认为群体的意见是一种原则性错误时,则抗拒群体的压力,坚持不从众。解析: 暂无解析 -

第10题:

判断题中学生道德信念一旦确立,就比较难于改变。A对

B错

正确答案: 对解析: 暂无解析 -

第11题:

判断题如果一份问卷中有1/4问题没有回答,则为无效问卷。A对

B错

正确答案: 对解析: 暂无解析 -

第12题:

判断题冲动型学生在回答问题时时间少,错误多;而沉思型学生在回答问题时时间虽长,但错误少。所以说沉思型学生比冲动型学生成绩好。A对

B错

正确答案: 错解析: 这个是正确的,根据马赛勒等人对大学生冲动性与学业成绩之间的关系进行了研究,结果表明,沉思型学生的学习成绩明显好于冲动型学生,即使排除了治理的影响,这一关系任然是成立的。 -

第13题:

根据以下材料,回答85-88题

前苏联心理学家彼得罗夫斯基以中学生为研究对象设计了一个实验:给学生一份问卷,问卷中有几个关于道德问题的判断,要求学生对这些判断表示赞成或反对。问题很简单,每个学生都能根据公认的准则做出回答。过了一段时间之后,把这些关于道德的判断列入一张更长的项目单之中,而在学生回答之前给予暗示,说明其他人都赞成错误的判断。在这种情况下,只有极少数人接受暗示、屈从压力而改变其原来的主意,绝大多数人并没有改变主意。

参加实验的学生最可能形成的团体类型是( )。A.指挥团体

B.利益团体

C.任务团体

D.联谊团体答案:C解析:正式团体是指有明确的组织结构和工作任务的团体,包括:①指挥团体,指挥团体由一群下属和直属上司组成,这些下属都向同一个上司报告;②任务团体,为完成任务而形成的团体,任务完成之后,团体通常会被解散;③团队,团队是为了达成团体的目标而共同工作的成员组成的正式团体,团队成员之间存在高水平的交互作用。非正式团体分为利益团体和联谊团体。利益团体指对某类特定事物共同关心的人形成的团体;联谊团体通常由具有共同特性或兴趣的成员组成。根据材料,参加实验的大多数同学,并没有接受暗示,而是坚持了自己原来的主意,这有可能是他们之间为了达成一定的目标形成了团体,这样的团体符合任务团体的特征。 -

第14题:

前苏联心理学家彼得罗夫斯基以中学生为研究对象设计了一个实验:给学生一份问卷,问卷中有几个关于道德问题的判断,要求学生对这些判断表示赞成或反对。问题很简单,每个学生都能根据公认的准则做出回答。过了一段时间之后,把这些关于道德的判断列入一张更长的项目单之中,而在学生回答之前给予暗示,说明其他人都赞成错误的判断。在这种情况下,只有极少数人接受暗示、屈从压力而改变其原来的主意,绝大多数人并没有改变主意。

参加实验的学生最可能形成的团队类型是()。A.指挥团体

B.利益团体

C.任务团体

D.联谊团体答案:C解析:本题考查团体的分类。正式团体:(1)指挥团体:在组织中非常常见;(2)任务团体:任务完成后,常被解散;(3)团队:团队成员之间存在高水平的交互作用。非正式团体:利益团体,联谊团体。 -

第15题:

苏联心理学家彼得罗夫斯基以中学生为研究对象设计了一个实验:给学生一份问卷,问卷中有几个关于道德问题的判断,要求学生对这些判断表示赞成或反对。问题很简单,每个学生都能根据公认的准则作出回答。过了一段时间之后,把这些关于道德的判断列入一张更长的项目单之中,而在学生回答之前给予暗示,说明其他人都赞成错误的判断。在这种情况下,只有极少数人接受暗示、屈从压力而改变其原来的主意,绝大多数人并没有改变主意。

关于该实验结果的说法,错误的是()。

A.团体压力并不是人们改变主意的关键因素

B.一个人接受多数人的意见,必然是屈服于压力,怕被孤立

C.人们改变意见是为了与团体保持一致

D.当团体的意见出现原则性错误时,大多数人会从众答案:B,D解析:从众是指团体成员在真实或想象的团体压力之下,表现出在观点和行为上同团体或团体中的大多数人保持一致的现象。解释人们为什么会有从众行为的时候这种观点认为人们之所以从众是因为感受到了信息性的压力,既通过从众从别人那里获得信息;另一种观点则认为人们之所以从众是因为受到规范性的压力,即人们为了得到社会支持,避免非难而从众。 -

第16题:

为了探讨小学生的学习动机,研究者设计一些问题组成问卷,要求不同年级的学生回答,然后对其结果进行分析,这种研究方法是()A.实验法

B.观察法

C.个案法

D.调查法答案:D解析: -

第17题:

在一份调查问卷中有这样一个问题:“请问你们夫妻都赞成戒烟吗?”这个问题犯了问卷设计中的哪种错误?()

- A、提问语句过于繁琐,不够简洁

- B、带有双重含义。

- C、带有价值倾向性的提问

- D、超出了调查对象知识范围的问题

正确答案:B -

第18题:

前苏联心理学家彼得罗夫斯基以中学生为研究对象设计了一个实验:给学生一份问卷,问卷中有几个关于道德问题的判断,要求学生对这些判断表示赞成或反对。问题很简单,每个学生都能根据公认的准则做出回答。过了一段时间之后,把这些关于道德的判断列入一张更长的项目单之中,而在学生回答之前给予暗示,说明其他人都赞成错误的判断。在这种情况下,只有极少数人接受暗示、屈从压力而改变其原来的主意,绝大多数人并没有改变主意。影响个体从众的因素主要有()。

- A、团体人数

- B、团体凝聚力和团体吸引力

- C、成员在团体中的地位

- D、成员的家庭背景

正确答案:A,B -

第19题:

前苏联心理学家彼得罗夫斯基以中学生为研究对象设计了一个实验:给学生一份问卷,问卷中有几个关于道德问题的判断,要求学生对这些判断表示赞成或反对。问题很简单,每个学生都能根据公认的准则做出回答。过了一段时间之后,把这些关于道德的判断列入一张更长的项目单之中,而在学生回答之前给予暗示,说明其他人都赞成错误的判断。在这种情况下,只有极少数人接受暗示、屈从压力而改变其原来的主意,绝大多数人并没有改变主意。关于该实验结果的说法,错误的是()。

- A、团体压力并不是人们改变主意的关键因素

- B、一个人接受多数人的意见,必然是屈服于压力,怕被孤立

- C、人们改变意见是为了与团体保持一致

- D、当团体的意见出现原则性错误时,大多数人会从众

正确答案:B,D -

第20题:

判断题学生的学习动机问题、学生的有意义学习问题、学生的学习效率问题,还有学生的职业观念职业道德形成等等是属于教育心理学研究的对象。A对

B错

正确答案: 对解析: 暂无解析 -

第21题:

判断题探究学习改变了传统教学过程中学生被动接受的状态,使学生处于积极主动的地位,为了激发学生的学习兴趣和创造性,探究的问题越难越好。A对

B错

正确答案: 错解析: 暂无解析 -

第22题:

判断题谈话教学法又称回答法,是教师按照一定的教学要求向学生提出问题,要求学生回答,并通过回答的形式来引导学生获取或巩固知识的方法。A对

B错

正确答案: 对解析: 暂无解析 -

第23题:

判断题在处理学生上课注意力不集中的问题时,可以通过提问学生不能回答的问题来提高其注意力。A对

B错

正确答案: 对解析: 暂无解析