问答题阅读案例,并回答问题。案例:以下是三位教师在进行“燃烧和灭火”一节的教学时引入环节的设计方案。方案一:教师给学生预备了实验用品,包括:酒精灯、火柴、纸条、煤块、小石块、坩埚钳。教师给学生的任务是:每组从实验用品中选定一种物质为操作对象,在30s内动手让这种物质燃烧,并且当教师数到30s时燃烧要恰好停止。活动结束后,全班交流活动中的感受,讨论:你是怎么让物品燃烧的?燃烧的物品又是在什么情况下熄灭的?燃烧和灭火的条件是什么?方案二:教师向学生展示了多届奥运会火炬的点火方案,如悉尼奥运会的水下点火,我国在

题目

问答题

阅读案例,并回答问题。案例:以下是三位教师在进行“燃烧和灭火”一节的教学时引入环节的设计方案。方案一:教师给学生预备了实验用品,包括:酒精灯、火柴、纸条、煤块、小石块、坩埚钳。教师给学生的任务是:每组从实验用品中选定一种物质为操作对象,在30s内动手让这种物质燃烧,并且当教师数到30s时燃烧要恰好停止。活动结束后,全班交流活动中的感受,讨论:你是怎么让物品燃烧的?燃烧的物品又是在什么情况下熄灭的?燃烧和灭火的条件是什么?方案二:教师向学生展示了多届奥运会火炬的点火方案,如悉尼奥运会的水下点火,我国在珠穆朗玛峰的火炬传递等,同时介绍了不同的点火方案需要攻克的技术难关是什么。进而提出问题:在讨论点火问题时.研究人员必须思考哪些问题?燃烧的条件是什么?方案三:教师向学生演示二氧化碳既生火又灭火的实验:同一个大烧杯中一边放入点燃的蜡烛,另一边放入一块包着淡黄色粉末的脱脂棉,将一集气瓶二氧化碳倾倒入烧杯,蜡烛熄灭,棉花却燃烧起来。教师提出问题,蜡烛为什么会熄灭,棉花为什么会燃烧?燃烧和灭火的条件是什么?请结合上述三个引入方案,回答下列问题:(1)请简析上述三个教学引入方案各自的特点是什么?(2)你认为选取和使用情境素材时应该注意哪些问题?(3)从情境素材的选取和使用方面评价上述三个方案。

相似考题

更多“阅读案例,并回答问题。案例:以下是三位教师在进行“燃烧和灭火”一节的教学时引入环节的设计方案。方案一:教师给学生预备了实”相关问题

-

第1题:

教师在讲授《装在套子的人》一课时,当全文内容分析完后,教师请学生在“一个()别里科夫”中间加一个修饰语。对于这个问题,学生们兴致很高:一个可怜的别里科夫、一个可悲的别里科夫、一个无知的别里科夫、一个迂腐的别里科夫、一个愚昧的别里科夫······对于学生们每一个回答教师都微笑着说好、不错、很不错······随着学生们的发言,一堂课结束了。阅读以上教学案例,以下对其评析错误的一项是( )。A.教师通过一个学生感兴趣的问题,打开了学生思维的阀门,教学引发点巧妙

B.对于学生的回答,教师没有进行有效区分,只是进行简单评述,评述技艺欠缺

C.在教学中教师发挥引导作用,时刻关注教学目标的达成,及时将学生的思维引入了课文中心

D.以上教师的行为虽然保护了学生回答问题的积极性,但却使教学出现了漫无边际、任其发展的缺点,不利于学生对作品内容更进一步的理解归纳答案:A解析:A选项,这个问题并没有和分析课文有太多实质性的关联,无法引发学生深入思考。

BCD选项表述正确,故排除。

故正确答案为A选项。 -

第2题:

案例:

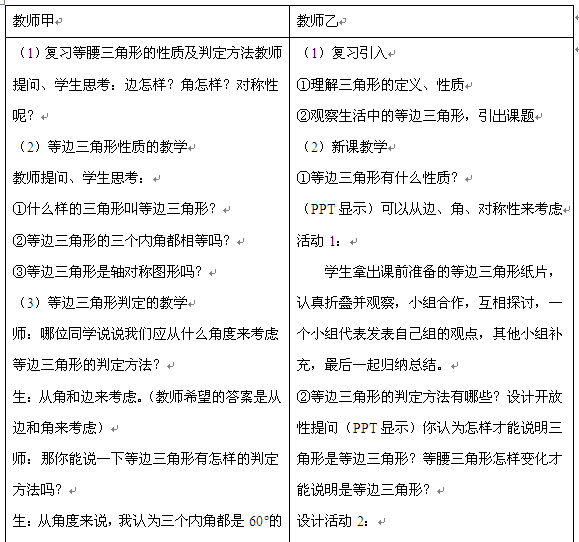

下面是两位教师关于《等边三角形》的教学过程。

请从下列三个方面对甲乙两位教师的教学过程进行评价:

(1)引入的特点;(6分)

(2)教师教的方式;(7分)

(3)学生学的方式。(7分)答案:解析:本题主要以“等边三角形”的教学过程为例,考查三角形的基本知识,初中数学课程的内容标准,数学课堂导入技巧、提问技巧,有效数学教学,以及课堂教学评价与学习评价等相关知识。

(1)甲乙两位教师的引入都存在优点和缺点,甲乙教师的优点都是上课一开始复习旧知,起到巩固的作用,缺点是缺乏新旧知识的衔接过渡,结合案例分别阐述即可。

(2)甲乙两位教师教的方式都存在优点和缺点。

甲教师的教学方法的优点是在教学开始直接介绍课题,抛出问题,引起学生注意,使学生迅速进入学习状态;缺点是没有进行合理的情景创设,将知识全盘塞给学生,无法激发学生学习新知识的兴趣,学生只能机械地配合教师教学。在教学过程中,教师针对突发情况,采取回避方式进行应对。

乙教师的教学方法的优点是通过小组合作,动手操作,开放性问题等环节的设置,激发了学生探究的兴趣,调动参与课堂活动的积极性。缺点在于 “等边三角形有什么性质?”这一问题的提出不能充分体现本节课的重点内容。

(3)甲教师的学生在学习过程中,只是在机械的配合教师的提问,完成本节课的教学。而乙教师的学生在学习过程中,动手操作能力、合作探究意识均很强,学习积极性高,对学习过程中存在的疑问,能够提出并善于通过自主探究合作交流解决问题。 -

第3题:

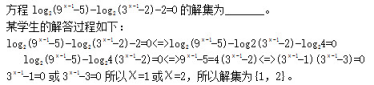

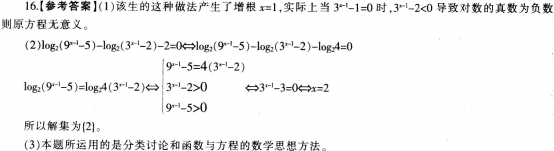

案例:某教师在对基本初等函数进行教学时,给学生出了如下一道练习题:

问题:

(1)指出该生解题过程中的错误,分析其错误原因;(6分)

(2)给出你的正确解答;(7分)

(3)指出你在解题时运用的数学思想方法。(7分)答案:解析:

-

第4题:

案例分析法是指针对特定案例进行讨论,寻求解决问题方案的方法,下列关于其特点的描述正确的有( )

A.案例分析法的目的是提高员工之间的沟通能力

B.案例分析法可以让学生掌握解决问题的一些基本方法和程序

C.案例分析法的学习方式是学生通过对案例的分析,从中总结出某些规律

D.案例分析法揭示了人的行为的动因

E.教师的任务就是引导学生以思考、讨论的方式将人在某种情景下的行为规律找出来答案:B,C,D,E解析:案例分析法是指针对特定案例进行讨论,寻求解决问题方案的方法。除了BCDE四项外,其特点还包括:①案例分析法的目的是提高学生分析问题和解决问题的能力,学生需要在课外去完成案例的知识准备,因此,它是一种较为高级的培训方法;②案例分析的主体是学生;③案例分析法提供给学生一个个生动具体的案例,这些案例只是为学生的分析与思考提供问题的情景,它本身并不产生迁移作用;④案例分析法提供的情景是具体的、全方位的,人们的行为可以从多方面进行解释,很难有一个最优答案。 -

第5题:

下列关于案例分析法特点的描述正确的有( )。A.案例分析法的目的是提高学生分析问题和解决问题的能力

B.案例分析法可以让学生掌握解决问题的一些基本方法和程序

C.案例分析法的学习方式是学生通过对案例的分析,从中总结出某些规律,即由案例引出理论

D.案例分析法揭示了人的行为的动因

E.教师的任务就是引导学生以思考、讨论的方式将人在某种情景下的行为规律找出来答案:A,B,C,D,E解析:案例分析法是指针对特定案例进行讨论,寻求解决问题方案的方法。除ABCDE五项外,其特点还包括:①案例分析法的主体是学生;②案例分析法提供给学生一个个生动具体的案例,这些案例只是为学生的分析与思考提供问题的情景,它本身并不产生迁移作用;③案例分析法提供的情景是具体的、全方位的,人们的行为可以从多方面进行解释,很难有一个最优答案。 -

第6题:

教育案例的价值包括()

- A、教育案列是教师教育研究发生的起点

- B、教育案例是教师教育沟通学生的必要途径

- C、教育案例是教师教育加强职业道德的重要方法

- D、教育案例是教师教育培育学生素质的根本起点

正确答案:A -

第7题:

案例教学的局限之一是()。

- A、案例本身的局限

- B、教师水平有限

- C、学生听不懂案例

- D、案例不真实

正确答案:A -

第8题:

单选题实施案例教学的首要环节是()。A发现问题

B选编案例

C评价案例

D引入案例

正确答案: D解析: 暂无解析 -

第9题:

单选题阅读下面这段教学实录并回答问题。(画线语句的序号与选项的序号是对应的)以下是结合新课程理念对这位教师的做法进行的评析,说法有误的一项是()。A这位学生的点评中肯,展示了自己具有一定的理解、评析能力

B教师对学生的评价很简短,这是一种很好的点评风格

C教师和学生间的互动稍显呆板,缺乏有效沟通,缺少感情

D由于教师课堂把控能力不强,没有充分调动学生学习积极性

正确答案: D解析: 学生的第一次回答是十分精彩的,作为教师应给以高度一点的表扬,这样会增强学生对于回答好下一问题的自信心;对学生很肯定自己不行的回答,教师没有及时鼓励他试一试,而是略迟疑后直接采取了下下策--让他推荐一位同学读读。新课程理念第一点内容就是全面提高学生的语文素养,老师更应鼓励他培养朗读、表现自我的能力。 -

第10题:

问答题阅读案例,并回答问题。案例:以下是三位教师在进行“燃烧和灭火”一节的教学时引入环节的设计方案。方案一:教师给学生预备了实验用品,包括:酒精灯、火柴、纸条、煤块、小石块、坩埚钳。教师给学生的任务是:每组从实验用品中选定一种物质为操作对象,在30s内动手让这种物质燃烧,并且当教师数到30s时燃烧要恰好停止。活动结束后,全班交流活动中的感受,讨论:你是怎么让物品燃烧的?燃烧的物品又是在什么情况下熄灭的?燃烧和灭火的条件是什么?方案二:教师向学生展示了多届奥运会火炬的点火方案,如悉尼奥运会的水下点火,我国在珠穆朗玛峰的火炬传递等,同时介绍了不同的点火方案需要攻克的技术难关是什么。进而提出问题:在讨论点火问题时.研究人员必须思考哪些问题?燃烧的条件是什么?方案三:教师向学生演示二氧化碳既生火又灭火的实验:同一个大烧杯中一边放入点燃的蜡烛,另一边放入一块包着淡黄色粉末的脱脂棉,将一集气瓶二氧化碳倾倒入烧杯,蜡烛熄灭,棉花却燃烧起来。教师提出问题,蜡烛为什么会熄灭,棉花为什么会燃烧?燃烧和灭火的条件是什么?请结合上述三个引入方案,回答下列问题:(1)请简析上述三个教学引入方案各自的特点是什么?(2)你认为选取和使用情境素材时应该注意哪些问题?(3)从情境素材的选取和使用方面评价上述三个方案。正确答案: (1)方案一:从学生活动引入,活动背后恰恰蕴藏着对核心问题的认识和解决办法,经过活动后的反思,可以帮学生把零星的直觉的思考转变为系统的逻辑的认识。方案二:从社会问题、科技前沿人手,拓展学生的学习视野。学生不可能像专业人员那样真正解决奥运会火炬问题,但是学生可以看到无论是解决科研尖端的火炬问题还是解决身边的燃烧问题,其本质是相同的,从而增强学生学习的自我效能感,让学生感到通过学习有了关注社会、理解社会问题的能力。方案三:从二氧化碳灭火又生火的实验现象给学生创造认知冲突,激发学生探究的欲望。认知冲突可以激发学生的好奇心,是一种常见的引入方式。

(2)选取和使用情境素材时应该注意:基于教学的核心内容、关注学生的兴趣特点和认知水平,从学段整体来看,素材要丰富多样并涉及不同领域。

(3)对案例的评价:三个方案都围绕燃烧灭火条件选取素材,都起到了激发学生学习兴趣的作用。方案一:对学生的要求不高,凭日常经验就可以完成任务,所以教师要在活动后注意引导学生反思自己行为背后的思维方法。方案二:从素材情境中提炼出核心问题,如果教师能够展示每届奥运会火炬设计者需要突破的问题是什么,让学生从资料中分析燃烧灭火条件,也就是说素材不仅仅是引入,还是学生学习研究的对象,素材的使用就有意义了。否则,引入后就抛开素材,另外谈燃烧灭火条件,素材的选用就不太成功。方案三:在三个素材中给学生创造的认知冲突最大,是最能激发学生深入思考的素材。但其存在的问题是,认知冲突的点是二氧化碳到底是否支持燃烧,虽然和燃烧灭火有关系,但是对燃烧灭火条件的探究并不能直接解决二氧化碳生火的问题,这里面还有氧化还原反应的知识,是初中阶段学生理解不了的,所以这个素材的使用还需要斟酌。解析: 暂无解析 -

第11题:

问答题案例:阅读下列案例,回答问题。有人认为在课堂中,师生保持“零距离接触”,学生回答教师的问题,做教师要求做的事,只要有这种共同活动就是师生互动。问题:你认为这种说法对吗?为什么?正确答案: 这种认识是肤浅的,这将使师生互动流于形式。作为一种特殊的人际交往,师生互动旨在让学生积极主动地思维起来,不仅要让他们“在思维”,更要让他们“会思维”。认知心理学指出,有问必答、有求必应.有时是积极思维的表现。由此可见,师生互动并不仅仅是一种教学形式,其实质是教学原则和教学思想的体现。因此,广义地讲,凡是能调动学生积极思维来完成认识上两个飞跃的各种教学活动和措施都可以看成是师生互动。解析: 暂无解析 -

第12题:

单选题阅读《大堰河--我的保姆》教学案例,按照要求答题。教学《大堰河--我的保姆》时,老师设计了让学生“质疑问难”的环节,有学生就“黄土下紫色的灵魂”发问,问为什么“灵魂是紫色”的?老师没有直接回答这个问题.而是把问题的彩球抛给其他学生,有学生认为紫色代表高贵,有学生认为紫色代表悲惨、凄凉,然后老师启发说:“正因为大堰河死前承受了数不尽的苦难,命运悲惨、凄凉,所以她的灵魂才高贵华美。盘剥人的人,死后肯定不高贵”并对学生对紫色的独特理解给予了高度评价。对上述教学案例分析不正确的是()。A教师根据学生的表现进行适时点拨,发挥了教师的主导作用

B展现了学生独立思考的个性之美

C培养了学生善于思考、敢于探究的精神

D教师的问题设置不当,导致学生的思维发生偏差

正确答案: C解析: 本题考查教学实施中口头评价的启迪作用。在教学过程中,学生的思维发生偏差乃至错误都是极其正常的现象,这也正是教师发挥主导作用和启发点拨的最佳契机,教材要适时对学生的回答进行点评指正,以引导学生思维达成教学目标。上述案例中教师问题设置不当,引起学生思维出现了偏差。所以正确答案选D。 -

第13题:

阅读《我与地坛》同课异构教学导人的案例,完成下列题。

《我与地坛》是某教材必修(1)第二单元中的一课,本单元另外两篇课文是《金岳霖先生》和《胡同文化》。三位青年教师针对《我与地坛》一文进行同课异构,教学时间为1课时,学生来自教师自己执教的班级。备课时确定这一课的主要学习目标是“探究发现《我与地坛》这一类散文的抒情特点”。三位教师设计的导入环节如下:

教师A

(1)从莫言刚刚获得诺贝尔文学奖的话题切入,让学生说说心目中最喜欢的中国作家。

(2)教师说出自己最喜欢的作家是史铁生,陈述自己喜欢史铁生的理由,如史铁生对生命

的思考让很多读者更好地理解了生命的本质。

(3)请学生默读课文,获得初步的感受。

教师B

(1)检查预习作业:学生分享各自阅读《我与地坛》之后的感受;交流预习时的困惑,引导学生解决其中比较简单的问题。

(2)师生合作归纳下一阶段需要深入讨论的问题:有关作者情感抒发特点的问题。

教师C

(1)教师模仿残障人士的动作,请学生描述残障人生活的不便、遭受的歧视等,引导学生体会残障人的心理。

(2)要求学生带着对作者的了解开始阅读《我与地坛》。

问题:

(1)从学习活动与学习目标关系的角度,简要评析A、B两位教师的导入。

(2)从导人环节作用的角度,评析教师C的做法。答案:解析:(1)①学习目标是学习活动的方向和预期达成的效果,是一切学习活动的出发点和最终归宿。学习目标对学习活动具有定向的作用,学习活动的设计应参照学习目标展开。教学导入作为教学活动的一部分。同样应围绕学习目标进行设计。 ②教师A设置的导入活动。仅要求学生说出喜欢的中国作家却不引导其陈述原因,仅由教师自己来说史铁生及喜欢史铁生的原因,既未能充分调动学生学习主动性与思维活跃性,也未能使学生感受其情,对达成本节课“探究发现《我与地坛》这一类散文的抒情特点”的学习目标没有直接作用。

③教师B采用检查预习的导入方式,引导学生表达阅读文章的感受,初步解决预习文章时形成的困惑,之后随着讨论的逐步深入而引发更深层次的问题,启发学生思考有关作者情感抒发的特点。这一导人方式紧贴课文文本,使学生在理解并逐步深入文本的基础上,更好地达成“探究发现《我与地坛》这一类散文的抒情特点”的学习目标。

(2)教师C的教学导入设计具有以下几类作用:

①激发学生兴趣,产生学习动机。教师C通过模拟残障人士的表演方式导人,能够激发学生参与课堂、学习本节语文课的兴趣。

②引起学生注意,迅速集中思维。教师C别出心裁地采用表演的方式导入,能够迅速集中学生的注意力,便于教学活动的快速开展。

③揭示教学课题,体现教学意图。教师C通过模拟表演让学生体会残障人士的心理,是为了让学生站在作者的角度去阅读、思考、感受《我与地坛》这篇课文中的思想情感与情感特点。

④沟通文本与学生情感,创设学习情境。教师C在导入环节为学生创设了一个站在残障人士角度思考的学习环境,有助于互通学生与作者史铁生之间的情感。

⑤铺设桥梁,为之后教学活动的展开做好准备。教师C在导入环节的模拟表演有助于学生学习和理解《我与地坛》这篇文章,形成情感通道,为更好地学习课文打下基础。 -

第14题:

在一节公开课上,教师组织学生阅读相关材料,分析典型案例,结合自己对基因突变的了解,分组讨论基因突变的原因和特点,同时要求每个小组邀请一位听课教师参与讨论,这种做法( )。A.不利于课堂教学的组织

B.使用了更多的课程资源

C.会导致对学习指导的混乱

D.剥夺了学生自主学习的部分权利答案:B解析:题中教师的做法使用了学生资源,教师资源等多种课程资源,所以本题选B。 -

第15题:

案例分析法是指针对特定案例进行讨论,寻求解决问题方案的方法,下列关于其特点的描述正确的是( )。A.案例分析法的目的是提高学生分析问题和解决问题的能力

B.案例分析法可以让学生掌握解决问题的一些基本方法和程序

C.案例分析法的学习方式是学生通过对案例的分析,从中总结出某些规律,即由案例引出理论

D.案例分析法揭示了人的行为的动因

E.教师的任务是引导学生以思考、讨论的方式将人在某种情景下的行为规律找出来?答案:A,B,C,D,E解析:案例分析法是指针对特定案例进行讨论,寻求解决问题方案的方法。除了题中的五项外,其特点还包括:①案例分析法的主体是学生;②案例分析法提供给学生一个个生动具体的案例,这些案例只是为学生的分析与思考提供问题的情景,它本身并不产生迁移作用;③案例分析法提供的情景是具体的、全方位的,人们的行为可以从多方面进行解释,很难有一个最优答案。? -

第16题:

案例分析法是指针对特定案例进行讨论, 寻求解决问题方案的方法, 下列关于其特点的描述正确的是( ) 。A 、 案例分析法的目的是提高学生分析问题和解决问题的能力

B 、 案例分析法可以让学生掌握解决问题的一些基本方法和程序

C 、 案例分析法的学习方式是学生通过对案例的分析, 从中总结出某些规律, 即由案例引出理论

D 、 案例分析法揭示了人的行为的动因

E 、 教师的任务是引导学生以思考、 讨论的方式将人在某种情景下的行为规律找出来答案:A,B,C,D,E解析:案例分析法是指针对特定案例进行讨论, 寻求解决问题方案的方法。 除了题中的五项外, 其特点还包括: ①案例分析法的主体是学生; ②案例分析法提供给学生一个个生动具体的案例, 这些案例只是为学生的分析与思考提供问题的情景, 它本身并不产生迁移作用; ③案例分析法提供的情景是具体的、 全方位的, 人们的行为可以从多方面进行解释, 很难有一个最优答案。 -

第17题:

阅读下面的教学案例,对教师的备课和上课环节进行评析。(6分)

以下是一位老师在执教《楚辞》中的《渔父》时,备课和上课的主要环节:

备课时,教师先读了一遍课文,然后从网上下载了35个课件、8篇教学设计和2位名家的教学实录。上课时,他先用l0个PPT分别展示了儒家、道家思想有关知识,然后重点讲解屈原和渔父的儒道思想之争,并提醒学生及时记录。在讲解到某些陌生名言时,还会不时翻看备课笔记。答案:解析:优点:备课时。教师有搜集资料、丰富课堂教学内容与教学方案的意识;授课时,利用多媒体教学来帮助学生理解课文相关知识,更易吸引学生注意力。 缺点:备课过程中.教师未能明确教学目标,仅依靠大量的课件填充课堂,欠缺实际教学意义。授课时,未事先熟悉备课内容,对教案讲义依赖性强,无法独立完成授课;全程采用讲授法,忽略了学生的主体地位;授课缺乏启发性、趣味性,以大量的儒道思想等知识来分析屈原的儒家思想,偏离本文教学重点。 -

第18题:

实施案例教学的首要环节是()。

- A、发现问题

- B、选编案例

- C、评价案例

- D、引入案例

正确答案:B -

第19题:

案例:阅读下列案例,回答问题。有人认为在课堂中,师生保持“零距离接触”,学生回答教师的问题,做教师要求做的事,只要有这种共同活动就是师生互动。问题:你认为这种说法对吗?为什么?

正确答案: 这种认识是肤浅的,这将使师生互动流于形式。作为一种特殊的人际交往,师生互动旨在让学生积极主动地思维起来,不仅要让他们“在思维”,更要让他们“会思维”。认知心理学指出,有问必答、有求必应.有时是积极思维的表现。由此可见,师生互动并不仅仅是一种教学形式,其实质是教学原则和教学思想的体现。因此,广义地讲,凡是能调动学生积极思维来完成认识上两个飞跃的各种教学活动和措施都可以看成是师生互动。 -

第20题:

问答题阅读案例,并回答问题。案例:在学习“二氧化碳”的内容时,为了让学生更好地理解化学现象和物质性质的关系,一位教师设计了如下教学情境: (1)提出问题。教师提出问题:放在同一平面上的两支蜡烛,一高一低,点燃以后,用透明玻璃罩罩住两支蜡烛,哪一支蜡烛先熄灭?为什么? (2)学生就问题进行分组讨论。 (3)实验探究。 (4)根据实验现象继续讨论,得出结论。 (5)后续思考。 问题: (1)如果你是这位教师,请分别介绍你将如何调控、处理(1)(2)(3)(4)中描述的场面。(2)如果你是这位教师,你将如何给学生设计后续思考活动?正确答案: (1)

步骤(1):教师倾听并分析学生可能会做出的答案,对于学生的答案,教师不要急于肯定或否定,可根据学生的回答,将持有相同答案的学生分为一组,共分若干组,让同组学生充分发挥自己的想象,讨论得出自己答案的依据。

步骤(2):学生在各自的小组内相互讨论(时间在3分钟左右),为自己的答案寻找具有说服力的依据,教师巡回,认真听取学生讨论。讨论结束后,让各小组推选一代表,说出自己小组答案的依据。之后教师引导:各组同学说的都好像有一定的道理,那我们怎样来判断究竟哪一种结果正确呢?教师组织各组学生用实验来探究正确的结论。

步骤(3):学生以(2)的问题作为探究实验的基础,设计出实验装置,并进行探究实验。教师则巡同指导学生如何操作和观察。实验结束让各组派代表汇报自己探究的结果。各小组得出相同的结论:高蜡烛先灭!教师引导:为什么高的蜡烛先灭?组织学生进入步骤(4)。

步骤(4):教师组织学生继续讨论,分析产生此种现象的原因,教师提示:关键问题在于二氧化碳气体究竟是上升还是下降,并引导学生查阅密度表,解读表上二氧化碳的密度与温度的关系,由此统一认识。教师进一步解释:通过讨论,同学们了解了蜡烛燃烧时产生的二氧化碳气体的温度比周围空气温度要高许多,因此其密度和常温下相比小了许多,总是浮在上部,所以高的蜡烛先灭。

(2)

教师在探究情境结束时,可提示:如果改变玻璃罩的火小或各蜡烛的高低程度,对上述答案是否有影响?目的在于激发学生持续思维,辩证分析事物的多变性,鼓励学生进一步探究研讨,达到教学目标要求。解析: 暂无解析 -

第21题:

单选题教师在讲授《皇帝的新装》一课时,当全文内容分析完后,教师请学生在"一个……皇帝"中间加一个修饰语。对于这个问题,学生们兴致很高:一个愚蠢的皇帝、一个专横的皇帝、一个无知的皇帝、一个爱慕虚荣的皇帝、一个傻皇帝、一个愚昧的皇帝、一个可怜的皇帝……对于学生们每一个回答教师都微笑着说:好、不错、很不错……随着学生们的发言,一堂课结束了。阅读以上教学案例,以下对其评析错误的一项是()。A教师通过一个学生感兴趣的问题,打开了学生思维的阀门,教学引发点巧妙

B对于学生的回答,教师没有进行有效区分,即进行简单评述,评述技艺欠缺

C在教学中教师发挥引导作用.时刻关注教学目标的达成,及时将学生的思维引入了课文中心

D以上教师的行为虽然保护了学生回答问题的积极性,但却使教学出现了漫无边际,任其发展的缺点.不利于学生对作品内容更进一步的理解归纳

正确答案: B解析: 阅读以上教学案例我们不难发现,学生对于皇帝这一形象的归纳一定程度上已经出现了偏差,成了满篇堆砌词汇,在这种情况下教师就需要及时发挥引导作用,通过及时的评述,将学生的思维拉回"正途",进行及时的总结评述,明确告诉学生本课的中心并进行人物形象归纳。 -

第22题:

单选题案例教学的局限之一是()。A案例本身的局限

B教师水平有限

C学生听不懂案例

D案例不真实

正确答案: D解析: 暂无解析 -

第23题:

问答题案例: 在音乐鉴赏课《音乐与人生》上,教师安排了“讨论音乐与人生的关系”的教学环节,前后左右的学生立刻组成小组展开讨论。教师站在一旁若有所思,似乎在思考下一步的教学进行,又似乎在计算课堂上已过去的时间,然后随意地在各组间巡逻了一遍,既没有参与、指导学生如何合作探索,也没有调控学生在小组内的交流活动。不到两分钟,教师打断了学生的讨论,进入了下一步的教学,此时茫然、失望的神情留在了学生的脸上。 问题:依据《普通高中音乐课程标准(实验)》基本理念,对上面的教学案例片段进行分析,并简述你的观点。正确答案: 这是一个问题案例。合作学习要注重教学实效,避免形式化和走过场,避免无目的、无针对性、无必要性的小组合作。合作学习需要有一定的时间来保证,不要学生分组讨论才开始,多数学生还没来得及阐明自己的观点,教师就拍手叫停,这样的合作学习将会流于形式。教师不应在意合作过程花去的时间,“磨刀不误砍柴工”,保证了学生参与、探究、交流、辩论的时间,让学生在动脑、动口、动手的交互合作中找到感受、表现音乐的方式,这样远比教师中断学生的讨论,由老师或个别优秀学生说出他们的感受强得多。当然,教师要把握好时间,如果让学生漫无边际地说下去也不可取。教师要始终作为小组合作学习的设计者和引导者,把握合作学习的“度”,引导小组合作学习的走向,提高小组合作学习的质量。解析: 暂无解析 -

第24题:

单选题教育案例的价值包括()A教育案列是教师教育研究发生的起点

B教育案例是教师教育沟通学生的必要途径

C教育案例是教师教育加强职业道德的重要方法

D教育案例是教师教育培育学生素质的根本起点

正确答案: B解析: 暂无解析