单选题以下关于《普通高中语文课程标准(实验)》关于必修课程"阅读与鉴赏"教学建议,说法正确的一项是()。A 阅读论述类文本,教师应引导学生把握观点与材料之间的联系,着重关注思想的深刻性、观点的科学性、逻辑的严密性、语言的准确性B 常用应用文教学,应引导学生注意材料的来源与真实性、事实与观点的关系、基本事件与典型细节、文本的价值取向与实用效果等C 阅读实用类文本中的新闻,应主要借助文本示例来了解其功用和基本格式,以学生自学为主,不必作过多分析D 文言常识的教学要全而精,重在提高学生阅读古诗文的能力

题目

阅读论述类文本,教师应引导学生把握观点与材料之间的联系,着重关注思想的深刻性、观点的科学性、逻辑的严密性、语言的准确性

常用应用文教学,应引导学生注意材料的来源与真实性、事实与观点的关系、基本事件与典型细节、文本的价值取向与实用效果等

阅读实用类文本中的新闻,应主要借助文本示例来了解其功用和基本格式,以学生自学为主,不必作过多分析

文言常识的教学要全而精,重在提高学生阅读古诗文的能力

相似考题

更多“以下关于《普通高中语文课程标准(实验)》关于必修课程"阅读与鉴赏"教学建议,说法正确的一项是()。”相关问题

-

第1题:

关于《普通高中语文课程标准(实验)》“诗歌与散文”模块的评价理念,下列理解不正确的是( )。

A.以学生的审美能力、艺术趣味和欣赏个性为评价的重点

B.可通过读书报告、朗读表演等具体成果考查学生的鉴赏水平

C.学生的阅读积累是评价的基础,重视考查阅读兴趣和文化视野

D.考查诗歌和散文的创作,学生的参与态度与成果水平同等重要答案:D解析:知识点:对语文课程标准评价建议的理解。《普通高中语文课程标准(实验)》第三部分“实施建议”中明确指出:

1.“诗歌与散文”这列课程应在一定阅读量的基础上,精选重点,鉴赏研读。

2.可通过多种途径帮助学生阅读和鉴赏,如加强诗文的诵读,在诵读中感受和体验作品的意境和形象,得到精神陶冶和审美愉悦;采用多媒体教学辅助手段,帮助学生感受和理解作品;提供必需的作家作品资料,或引导学生自行从书刊、互联网搜集有关资料,丰富对作品的理解。对有兴趣尝试诗歌散文创作的学生应给予鼓励。

3.应重视作品阅读欣赏的实践活动,注重对作品的个性化解读,充分激发学生的想象力和创造潜能,努力提高审美能力。教学中不要一味追求统一答案,也不必系统讲授鉴赏理论和文学史知识。

4.举办诗歌散文朗诵会,组织文学社团,创办文学刊物,积极向校内外报刊投稿。

根据以上标准要求,结合具体选项,依次辨别即可判断出答案。

A项:学生的阅读积累是评价的基础,要注意考察他们的阅读兴趣和文化视野。以学生的审美能力、艺术趣味和欣赏个性作为评价的重点,如能否拓展想象和联想,能否对作品的形象和意境产生感情的共鸣,能否发现作品的丰富内涵和深层意义,是否对作品有独到的感受和创造性理解,是否具有批判之一的能力等。与题干相符,正确。

B项:在课程实施与评价时,可通过写读书报告、读书札记、评论鉴赏文章、举行朗诵表演等具体成果考察学生的诗歌散文鉴赏水平。与题干相符,正确。

C项:评价中指出课程应该在一定的阅读量基础上,注重学生的阅读积累,并丰富学生诗歌散文的阅读兴趣、精神陶冶、文化熏陶。与题干相符,正确。

D项:在诗歌和散文的创作方面,不能说参与态度与成果同等重要,应重视学生创作的参与态度。与题干不符,错误。

本题为选非题, 故正确答案为D。 -

第2题:

依据《普通高中音乐课程标准(实验)》的理念,设计高中音乐鉴赏课教学目标与教学环节。

教学对象:高中学生

教学内容:鉴赏《王大娘钉缸》

要求:

(1)设定教学目标与重难点。

(2)针对教学目标与重难点,设计具体的教学策略与过程。 答案:解析:【参考设计】 (1)教学目标与重难点

答案:解析:【参考设计】 (1)教学目标与重难点

【情感·态度·价值观】感受歌曲生动活泼、诙谐幽默的音乐情绪,体会歌曲的风格特征。

【过程与方法】在体验、对比、探究的活动中,感受民歌与创作歌曲的区别。

【知识与技能】了解歌曲的曲式结构,有情感地演唱歌曲。

【重点】分析作品的调式调性,有情感地演唱歌曲。

【难点】感受民歌与创作歌曲的区别。

(2)教学过程

(一)新课导入

播放豫剧《刘大哥讲话理太偏》,引出课题。

师:这是哪里的戏曲(河南)

师:今天我们再来欣赏河南的一首很有意思的歌曲,名叫《王大娘钉缸》。大家听完后谈谈自己的感受。(歌曲是一首轻松、明快、幽默、诙谐的民间歌舞曲)

(二)新课教学

1.欣赏歌曲,感受音乐的风格特征

(1)欣赏《王大娘钉缸》的视频,感受歌曲的情绪(轻松、明快、幽默、诙谐的民间歌舞曲)

(2)教师演唱,学生判断结构形式(上下两句,从整体上看,上下旬均为6个小节,彼此呼应,显得工整平衡。如果从上下句的局部看,它们的唱词与衬词部分,明显地增强了歌曲的明快、轻松、诙谐的色彩)

(3)分析鱼咬尾的曲式结构

师:每句结尾的音与开头的音一样吗这样的曲式结构是什么(鱼咬尾)

2.了解民间歌舞形式——地花鼓

(1)查阅地花鼓资料。(在河南息县、商城、固始一带,流行着一种民间歌舞形式——地花鼓。这种地花鼓多由一旦一丑合作表演。其演唱内容多为北方各地流传的生活小调。《王大娘钉缸》就是其中颇具代表性的一首歌舞曲)

(2)播放视频,了解地花鼓的表演形式。

(3)地花鼓的特点。

师:为什么老百姓很喜欢这首歌曲(地花鼓之所以受到广大老百姓的喜爱,一来是因为它真实地反映人民群众的生活,表现了老百姓的真实情感和对生活的现实性追求;二来是它的表演形式生动活泼,诙谐幽默,富于亲切感)

3.学唱歌曲

(1)学生根据视频哼唱,熟悉旋律。

(2)学生加入歌词学唱歌曲,体会生动活泼、诙谐幽默的音乐情绪。

(3)老师指挥,学生用生动活泼、诙谐幽默的音乐情绪演唱歌曲。

(三)巩固提高,对比歌曲,感受民歌与创作歌曲的区别。

提问:《王大娘钉缸》的旋律与哪首影视歌曲的旋律有相似之处

聆听《好汉歌》,与《王大娘钉缸》的旋律进行比较。初步认识:

1.民歌与创作歌曲之间的差别

民歌不受某种专业作曲技法的支配,是劳动人民自发的口头创作;其旋律和歌词并非固定不变,在长期的流传过程中会不断地得到加工而有所发展及变化;不借助于记谱法,而主要依靠人民群众口耳相传;不体现作曲者的个性特征,但具有鲜明的民族风格和地方风格。

2.专业音乐创作与民歌之间的关系

《王大娘钉缸》的旋律是《好汉歌》的创作素材,在一定程度上说明民歌仍然是作曲家的创作源泉之一。

(四)课堂小结

民歌就是人民的歌,是广大人民群众在社会生活实践中,经过广泛的口头传唱逐渐形成和发展起来的,和人民生活紧密地联系着的歌曲艺术,就像我们今天学习的歌曲《王大娘钉缸》一样,与人民的生活紧密相连。我希望同学们课下后以歌曲《王大娘钉缸》的旋律为基础,根据自己的生活内容为素材创编一个小歌舞表演,下节课分享。 -

第3题:

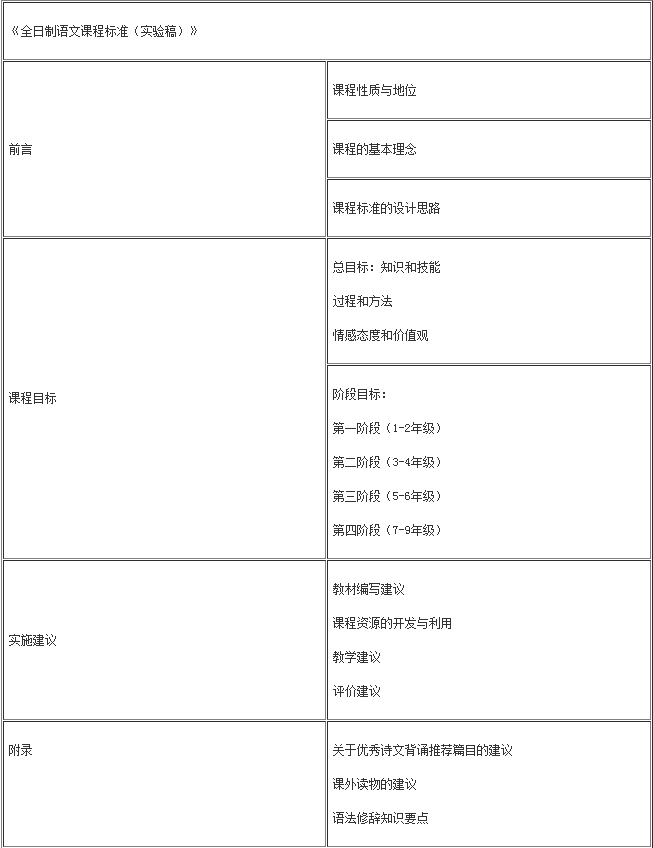

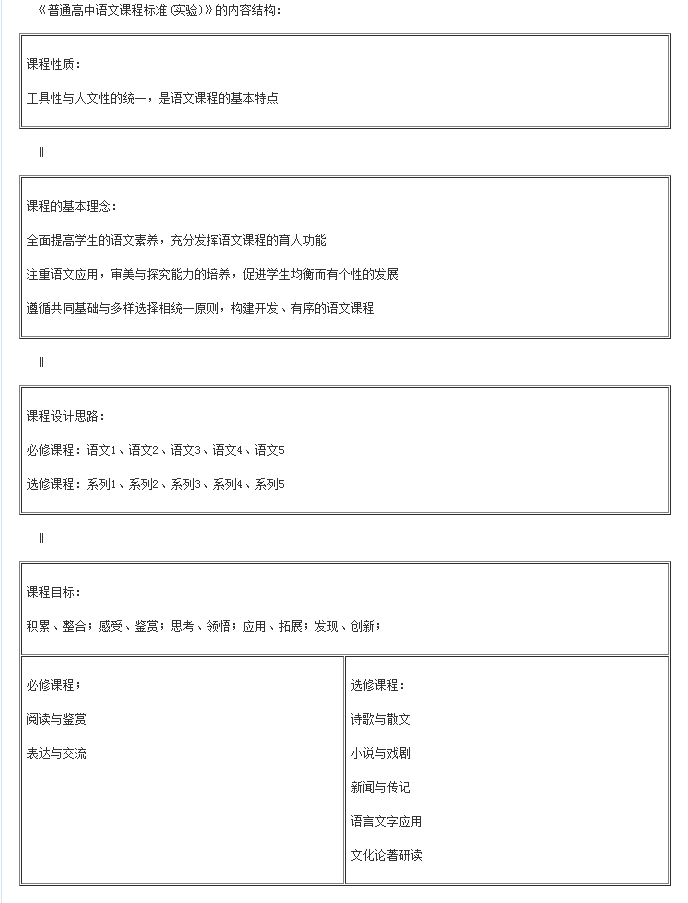

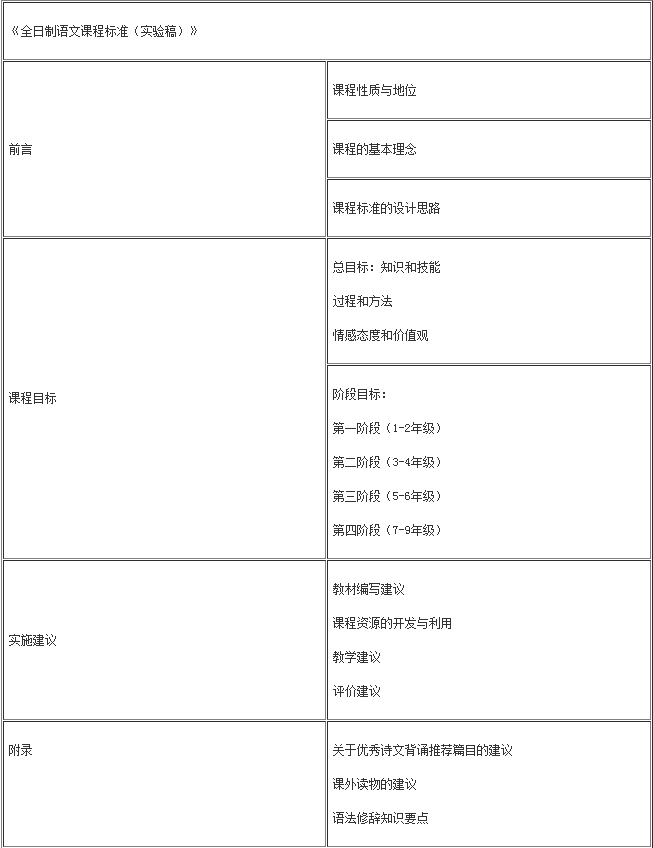

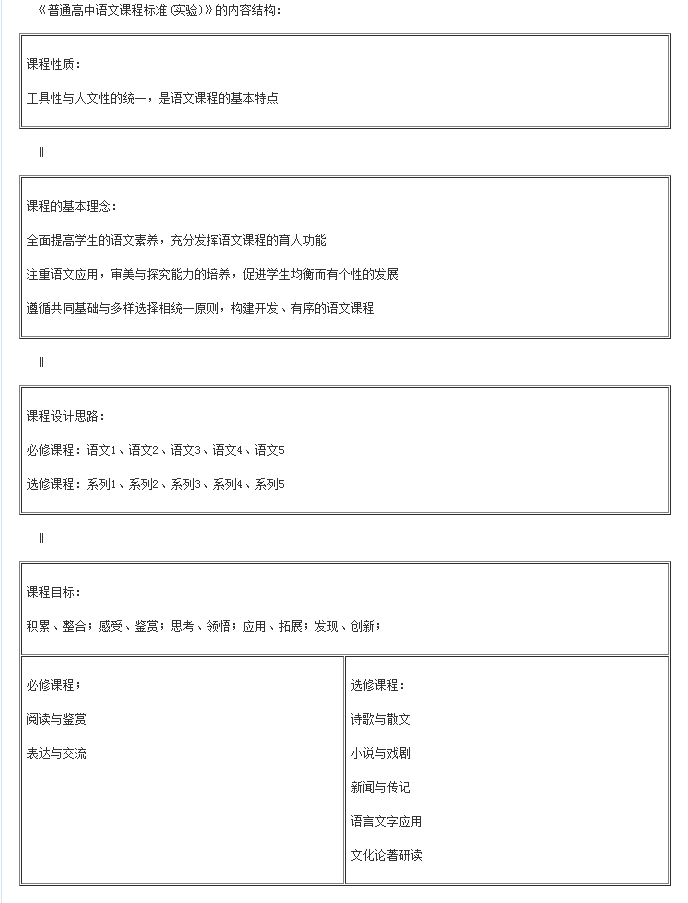

论述我国现行《全日制语文课程标准(实验稿)》与《普通高中语文课程标准(实验)》的内容结构。

略 -

第4题:

对于《普通高中语文课程标准(实验)》提出的必修课程实施建议,下列理解不正确的是()。

- A、必修课程设计更强调课程的基础性和均衡性

- B、在具体的教学过程中,对不同类型文本的阅读指导应该有所侧重

- C、古代诗文的阅读,应指导学生学会使用有关工具书,自行解决阅读中的障碍

- D、学校特色和教师特长都可以成为必修课程的生长点

正确答案:D -

第5题:

以下关于《普通高中语文课程标准(实验)》关于必修课程"阅读与鉴赏"教学建议,说法正确的一项是()。

- A、阅读论述类文本,教师应引导学生把握观点与材料之间的联系,着重关注思想的深刻性、观点的科学性、逻辑的严密性、语言的准确性

- B、常用应用文教学,应引导学生注意材料的来源与真实性、事实与观点的关系、基本事件与典型细节、文本的价值取向与实用效果等

- C、阅读实用类文本中的新闻,应主要借助文本示例来了解其功用和基本格式,以学生自学为主,不必作过多分析

- D、文言常识的教学要全而精,重在提高学生阅读古诗文的能力

正确答案:A -

第6题:

以下关于《普通高中语文课程标准(实验)》有关必修课程"阅读与鉴赏"目标说法不正确的一项是()。

- A、能阅读理论类、实用类、文学类等多种文本

- B、在阅读鉴赏中,了解诗歌、散文、小说、戏剧等文学体裁的基本特征及主要表现手法

- C、学习从历史发展的角度理解古代文学的内容价值,从中汲取民族智慧

- D、在表达实践中发展形象思维和逻辑思维,发展创造性思维

正确答案:D -

第7题:

《普通高中语文课程标准(实验)》高中必修课程目标关于“表达与交流”的要求,以下表述正确的是()。

- A、表达与交流的基础来源于生活,所以要细心观察

- B、学会灵活使用常用语文工具书,利用多媒体搜集和处理信息

- C、参加演讲与辩论,学习主持集会、演出等活动

- D、讨论问题,能积极发表自己的看法,有中心、有根据、有条理

正确答案:A -

第8题:

以下关于《普通高中语文课程标准(实验)》关于必修课程"表达与交流"教学建议,说法不恰当的一项是()。

- A、写作教学应着重培养学生的观察能力、想象能力和表达能力,重视发展学生的思维能力,发展创造性思维

- B、口语交际教学应引导学生表达真情实感,不说假话、空话、套话,避免为文造情

- C、口语交际教学应注重培养人际交往的文明态度和语言修养,如有自信心、有独立见解、相互尊重和理解、谈吐文雅等

- D、口语交际教学采用灵活的形式组织口语交际教学,而不必过多传授口语交际知识

正确答案:B -

第9题:

单选题以下关于《普通高中语文课程标准(实验)》高中语文教学与学习指导总建议说法不正确的一项是()。A积极倡导自主、合作、探究的学习方式

B学生在学习中,充分发挥主动性,创造性地使用教材和其他有关资料

C教师要努力适应课程改革的需要,继续学习,更新观念,丰富知识,提高自身文化素养

D教师应从学生的需要出发,按照学校的规划,积极开设选修课,充分利用本校本地区的课程资源,拓宽学生的学习空间

正确答案: B解析: 暂无解析 -

第10题:

单选题以下关于《普通高中语文课程标准(实验)》关于五类课程的教学建议说法不正确的一项是()。A应重视作品阅读欣赏的实践活动,注重对作品的个性化解读,充分激发学生的想象力和创造潜能,努力提高阅读能力

B小说与戏剧教学应重视作品阅读欣赏的实践活动,不必系统讲授鉴赏理论和文学史知识

C组织学生观摩根据小说改编的戏剧影视作品,帮助对小说的感悟和理解

D组织学生通过观摩戏剧演出,尝试戏剧表演,加深对戏剧作品的体验

正确答案: B解析: A项应为"应重视作品阅读哲学的实践活动,注重对作品的个性化解读,充分激发学生的想象力和创造潜能,努力提高审美能力"。 -

第11题:

单选题以下选项中不属于《普通高中语文课程标准(实验)》实施建议中“教学建议”的内容的一项是()。A针对高中语文课程的特点实施教学

B注重语文应用、审美与探究能力的培养,促进学生均衡而有个性地发展

C积极倡导自主、合作、探究的学习方式

D全面发挥语文课程的功能,促进学生素质的整体提高

正确答案: B解析: -

第12题:

单选题必修课程包含哪两个系列的目标?()A阅读与鉴赏、表达与交流

B阅读与鉴赏、应用与拓展

C阅读与鉴赏、表达与交际

D感受与鉴赏、表达与交流

正确答案: A解析: 《普通高中语文课程标准(实验)》指出:必修课程包含“阅读与鉴赏”“表达与交流”两个系列的目标.组成“语文一”至“语文五”五个模块。 -

第13题:

依据《普通高中音乐课程标准(实验)》的理念,设计高中音乐鉴赏课教学目标与教学环节。

教学对象:高中学生

教学内容:鉴赏《多彩的民歌》

要求:

(1)设计本课的教学目标。(15分)

(2)设计鉴赏课的基本教学过程。(20分)答案:解析:(1)教学目标【情感?态度?价值观】

培养喜爱民歌的乐趣,树立弘扬民族音乐文化的热情,感受我国各地民歌所折射和贯穿的中华民族精神。

【过程与方法】

在体验和感受音乐的过程中,了解南北民歌各自的特点,能够对南北民歌感兴趣。

【知识与技能】

了解南北民歌中的音乐要素,了解比兴的修辞手法和地方方言。

(2)教学过程

(一)新课导人

播放视频,猜歌曲名字。

老师设置问题:阿宝演唱的是哪几首民歌?

学生自由回答。

老师归纳总结:同学们对民歌有一定的了解,但了解不多。民歌对于我们当代的学生来说似乎很久远,但是那又似乎离我们很近,在我们身边不经意就会流淌出许多优美动听的旋律,而且民歌作为我们中华优秀的遗产一部分,我们更应该了解它的历史,关注民歌的发展。

(二)新课教学

1.了解民歌的发展

春秋时期的第一步诗歌总集诗经-战国楚辞-汉朝乐府-唐宋时期的唐曲-明清时期的明清小曲-直到现在中国民歌大集。

2.了解民歌的概念

老师设置问题:什么是民歌?

学生自由回答。

老师归纳总结:民歌就是广大的劳动人民在长期的劳动和生活期间为了表达自己的情感,因感而作,由情而发,并在流传过程中集体加工而成,_般口耳相传,它的特点是饥者歌其食,劳者歌其事。民歌的体裁包括山歌、小调、号子。

3.鉴别音乐作品的风格

(1)师:如何鉴别音乐作品的风格?(鉴别音乐作品的风格主要从作品独特的意境和情感两个层面.作品独特的意境和情感主要从音乐中突出的音乐要素来表现,而分析音乐要素主要从感性和理性两方面分析)

(2)欣赏音乐,感性和理性分析

师:这首作品会给我们什么样的感觉?这首歌曲的情绪是什么样的?这首作品里边都有哪些音乐要素?(这首歌曲给我们最突出的表现是节奏,连续的后十六音符感觉像在草原上驰骋骑马一样,情绪非常欢快活泼.好像带给我们一种身在蒙古草原上的感觉)

4.对比南北民歌的不同风格特点

(1)欣赏沂蒙山小调,从感性和理性分别分析歌曲的风格特点

感性分析,它的情绪很舒展,感情非常的奔放,而且音调是高亢嘹亮的,这首歌曲是一首小调但是它带有山歌的风格;理性分析,它的旋律非常的大气磅礴,它的结构很规整,四个乐句非常的整齐,音色嘹亮,民族徵调式,还有就是鱼咬尾的创作方式。

(2)欣赏弥渡山歌,从感性和理性分别分析歌曲的风格特点

感性分析,它的情绪非常的含蓄、内敛,给人一种朦胧美;理性分析,它的节奏平缓,旋律舒缓,运用了比兴的修辞手法前六句全部都是兴、比,暗示着爱情路上的艰难曲折,最后两句却表现了追求纯洁爱情的决心,调式是五声羽调式。

(3)学生自主探讨两首歌曲,从音乐要素分析两首乐曲的各自特点

北方民歌节奏规整,速度较轻快,旋律起伏变化大,音色高亢嘹亮,线条粗犷,艺术表现手法比较直白.情感色彩比较豪放,属于民族调式中的徵调式,声音真声多于假声;南方民歌节奏舒缓,旋律起伏变化小,音色细腻委婉,艺术表现手法很内敛,情感色彩比较含蓄,善用比兴的手法,属于民族调式羽调式,声音假声多于真声。

(4)听歌曲,判断民歌。

5.学唱山西民歌《洗衣裳》

(1)欣赏歌曲

师:男女间这种美好的爱情,是为了追求这种美好的幸福生活,“亲疙蛋”“双屹丁”是什么意思?(“亲疙蛋”就是。亲爱的人”的意思,“双屹丁”是“双膝”的意思)

(2)老师一句一句地教唱,学生学唱

老师评价:这首歌曲里面最有特点的就是那个小字,它运用了装饰音,演唱时要唱到位,假声多一些;第三句注意里面的儿化音;歌唱的时候要用山西的地方方言。

(3)学生完整地演唱

(4)男女生分组演唱

(三)巩固提高

1.播放音频,了解民歌的传承方式

师:民歌是自古以来都非常有特色的音乐,准能说一下民歌保留下来的形式有哪些吗?(流传至今的民歌有这三种,第一种就是原生态,就像我们刚刚听到的山西民歌就是原生态歌曲,第二种是在保留民歌主题的情况下,我们主要是来丰富民歌的要素,第三种以民歌为基本素材,但是他完全创作出来的是一种新音乐,你比如说《青藏高原》,它是以藏族民歌作为素材,创作出来的一种新音乐的藏族民歌)

2、播放歌曲《天路》,学生跟随音乐演唱歌曲

(四)课堂小结

中国的南北民歌深深植根于中国古老的土地上,犹如时代和生活的一面镜子,记载了中国各地的风土人情和历史的变迁。它是一幅油画,描绘了中国的苍凉、平静和灿烂、它更是一部宣言,彰显出中国人不屈不挠和大步向前的民族精神。同学们,民歌作为我们优秀的文化遗产,我们理所应当把它传承下去,因为它是炎黄子孙心中永远的记忆、永远的魂魄、永远的根。 -

第14题:

请依照《普通高中语文课程标准(实验)》的教学要求为《天狗》这首诗(诗歌内容略),设计 一个完整的教学简案。答案:解析:《天狗》教学设计 一、教学目标:

知识与能力:

1.结合五四运动对青年郭沫若的思想影响,深入理解本诗的思想内容。

2.认识天狗形象的象征寓意。

过程与方法:

具体分析本诗的浪漫主义风格特色。

情感态度与价值观:

通过搜集背景材料、反复朗读。体会作者在本诗中寄寓的思想感情。

二、教学重难点

教学重点:

1.感受“天狗”的形象和象征意义。

2.了解本诗的浪漫主义风格。

教学难点:

1.通过品味语言感受诗作的艺术魅力。

2.触发丰富想象力和审美能力。

三、教学过程

(一)导入新课

【这一环节建立在学生对“天狗食月”这一民间传说“考据”的基础上,教师给出相关材料,意在激发学生兴趣】

材料一:(郭沫若《月蚀》)

小时候每逢遇着日月蚀,真好象遏着甚么灾难的一样。全村的寺院都击钟鸣鼓,大人们也叫我们在家中打板壁作声响。在冥冥之中有一条天狗,想把日月食了,击钟鸣鼓便是想骇去那条天狗,把日月救出。这是我们四川乡下的俗传,也怕是我们中国自古以来的传说。小时读的书上,据我所能记忆的说:《周礼》《地官》《鼓人》救日月则诏王鼓,春官太仆也赞王鼓以救日月,秋官司寇更有救日之弓和救月之矢。《谷梁传》上也说是天子救日,陈五兵五鼓,诸侯三兵三鼓,大夫击门,士击柝。这可见救日月蚀的风俗自古已然。北欧人也有和这绝相类似的神话,他们说:天上有二狼,一名黑蹄,一名马纳瓜母,黑蹄食日,马纳瓜母食月,民间作声鼓噪,以望逐去二狼救出日月。

材料二:(《儿女英雄传》第三十四回“屏纨袴稳步试云程,破寂寥闲心谈月夜”)

却说那日已是八月初十日,中秋节近,接着忙了几天节事。到了十五晚上,老夫妻正喜多了两个媳妇庆赏团圆,偏儿子又不在膝下,但是天下事事若求全,何所乐呢?待月上时,安太太便高高兴兴领着两个媳妇圆了月,把西瓜月饼等类分赏大家,又随意给老爷备了些果酒。因舅太太、张亲家太太没处可过团圆节,便另备一席,请过来要自已陪着。舅太太是再三不肯,说:“今日团圆节,没说你二位不一席坐的。我陪着亲家太太,叫他们小姐儿俩两席张罗,岂不好?”安太太见说得有理,便也依实。只是安老爷赴了这等酒场,坐下实在无可与谈的。恰好那夜后半夜月食,舅太太问起这个道理来,可就开了老爷的“天文门”了。才待讲起,张太太说:“我懂的,那是天狗吃了。我们那地方,只要庙里打一阵钟,他唬的就吐出来了。”安老爷不禁大笑,说道:“岂其然哉!这日月食的道理,由于日躔最高,居九天第三重,月躔最低,居九天第八重。日行得疾,每日行程只欠周天三百六十五度四分度

之一的一度:月行得迟,不及日行十三度有余度。日月行得不能划一,此所以朝日东升新月西见之原由也。日有光。月无光,月恒借日之光以为光,所以合朔则哉生明,既望则哉生魄,此去上弦、下弦之明验也。日月行走,既互有迟疾,躔度又各有高下,行得迟疾高低,上下相值。日光在天,为月魄所掩,便有日蚀之象;日光绕地,为地球所隔,便有月蚀之象。乍掩、乍隔则初食,半掩、半隔则食既,全掩、全隔则食甚。彼此相错,则生光而复圆。非天狗之为也。”

材料三:

在日本,天狗都是身材高大、穿着修验僧服和高齿木屐、长着双翼、红脸和大长鼻子、手持羽扇、宝槌的奇怪家伙。通常居住在深山之中,具有令人难以想象怪力和超能力,是日本妖怪中相当强悍的一种。中国的天狗最早出自《山海经?西山经》中,原文是“又西三百里,日阴山。”有兽焉,其状如狸而白首,名日天狗,其音如榴榴,可以御凶。”它是人们对二郎神杨戬的哮天犬的称呼,它不仅能帮助二郎神降妖除魔、还能吞下整个月亮。

(二)整体感知,初步鉴赏

1.请同学们放声朗读,思考:

①你觉得“天狗”是怎样的形象?

②作者想要借此传达怎样的情感?

2.播放《天狗》录音后,全体学生齐读,从感性上体会诗作的强烈感情。

(三)深入研读,仔细玩味

1.具体分析:

第一节:诗人连续用了4个“吞”字,展示了“天狗”无比豪放的气概。

第二节:用了4个“光”,强化了“天狗”的气势,凸显了“天狗”的穿透力和生命活力。吞下全宇宙的“天狗”,向世人展现它的能量,放射出熠熠的光辉。它代表了一切光芒之所在,全宇宙能量的总和。

第三节:核心、高潮、最精彩的部分。通过“天狗”“动”的形态(“飞奔”“狂叫”“燃烧”),来展现它的狂放不羁,突现其主体意识。他需要汹涌、喷发,尽情地展现自身的生命力和创造力。并且正如一只经历了涅榘之后的“凤凰”,用不断自我毁灭与超越的方式,向世人显示蓬勃的青春激情,个性和自由精神的伸张和张扬。

第四节:经历了一阵狂乱的飞奔、吼叫与燃烧后,“天狗”再度还原回来,预示“我”的壮烈毁灭,宣告“我”的完成。

2.主题思想:

本诗主要塑造了一个狂放不羁、气势磅礴的“天狗”形象,这既是“五四”时期觉醒了的古老民族的自我写照,又是具有彻底破坏和大胆创造精神的新人形象,体现了个性解放的时代潮流。

3.艺术特色:

本诗在艺术上,充分体现出郭沫若诗歌的浪漫主义风格。比喻新颖生动、想象大胆奇特、感情奔放激越、讲究韵律和节奏感。

(四)探究争鸣

1.“天狗”的形象塑造:

在狂飙突进,冲却一切封建藩篱,高扬个性解放思想大旗的“五四”时代,《天狗》可谓是最典型、最充分地反映出这个时代精神的独具特色的典范作品。这首诗以奇异的想象和超凡的象征塑造了一个具有强烈的叛逆精神和狂放的个性追求的“天狗”形象。以恢宏的气魄和极度的夸张,突现了“天狗”气吞日月,雄视宇宙,顶天立地,光芒四射的雄奇造型,喷发出“五四”时代文学独具的澎湃激情和破l日迎新的主题。诗人把自我的情感熔铸到“天狗”的形象中,直接以“天狗”自比,极写自我力量的扩张和自我精神的解放。在象征性的诗歌意象中,塑造了一个大胆反抗,勇敢叛逆的抒情主体——“我”(即“天狗”)的形象。“我”横空出世,“我”雄居宇宙,“我”主宰一切,“我”与宇宙本体合而为一,“我”在自噬其身中获得新生。

2.诗人情感的抒发方式:

《天狗》是直抒胸臆之作,它抒写的是青春生命高峰状态的一种神奇的独特情感体验。《天狗》第一段所表现的,就是青春生命自我扩张的美好希冀及其征服自然的浪漫憧憬。鲸吞日月、鲸吞宇宙的天狗,正是青春生命高峰体验状态下君临万物的狂放心态的具象化。接下来诗人进一步表现青春生命高峰体验状态下的种种微妙感觉,即中国传统哲学中“与天地同流”、浑然忘我的审美“坐忘”境界。所以,当天狗吞了日月星辰之后,便发生一种幻觉:“我是月的光,我是日的光,我是一切星球的光。”高峰体验状态下的青春生命力,仿佛处于原子核的不断裂变状态,仿佛是“一种燥热,一种搅动,一种热辣辣的疼痛”,“在剥他的皮,在吃他的肉,在吸他的血,在咬啮他的五脏六腑”。这种种焦灼感、燥热感、疼痛感,“在他的周身流转着,好像跑过他的神经、脊髓和头脑”,而自身躯体的承受力终归是很有限的,诗人想象中青春生命活力终将自我引爆,向四周迸射。

3.诗歌语言的特点:

闻一多将写诗比作戴着镣铐跳舞。鲁迅说:“诗须有形式,要易记,易懂,易唱,动听。”郭沫若不这么看,他说:“诗的精神在其内在的韵律”,即“情绪的自然消涨”,至于诗的外在形式,诸如语言之类则像衣服,“诗无论新旧,只要是真正的美人,穿件什么衣裳都好!”《天狗》就是郭沫若这一诗学观念的极端化创作,全然不讲诗歌的“形式”,丝毫不考虑诗句的“咏唱动听”,一任感情宣泄,急不择言。全诗二十九行,每行都以“我”起首,长短不拘,既单调又散乱,全然不理会中国读者低吟浅唱、一唱三叹的诗歌审美预期,通篇为高腔大嗓的狂呼呐喊,随兴陡然而起.兴尽戛然而止!这种自始至终的单调句式反而增强了全诗一气呵成的整体连锁性,信口开河、不加打磨的粗粝语言反而强化、凸现了诗的力度,拒绝包装、径直坦诚的赤裸情感反而更易于与读者交流共鸣。这样,全诗浑然一体,如灼热的岩浆冲破地壳,火山爆发般喷涌不已;又如天山之巅暴发泥石流,汹涌澎湃、呼啸奔突,一泻如注,具有极大的冲击力和震撼力1

4.诗人的奇特想象:

天狗的形象在传说中带有很大模糊性,而在诗中则具化成为有着无限能量、充分得以解放了个性的“我”的形象。他一会儿“把月来吞了、把日来吞了、把一切的星球来吞了”,一会儿成为“月的光”“日的光”“一切星球的光”,一会儿又“飞奔、狂叫、燃烧”,而且在“神经上飞跑、在脊髓上飞跑、在脑筋上飞跑”,这都表现了诗人的自由解放。然而,这个个体独立、个性张扬、自由自在的现代人并不是一个妄自尊大的无知狂人,他是一个确确实实感受到了时代脉搏的跳动、掌握了先进科学知识的现代知识分子,他懂得天文学(月、日、星球、宇宙),懂得现代医学(X光线、神经、脊髓),也懂得物理学(Energy、电气),正是因为有了丰富的科学知识作为保障,这“天狗”才能气吞寰宇而不显癫狂,行为超常却仍不失合理性。同时,天狗对自己的“剥”“食”“吃”“啮”,则表现他对自己的批判和勇敢的否定,诗人以“天狗”来表达自已除旧布新和要求个性解放的思想。

(五)拓展延伸

1.重新朗读全诗,从理性上把握诗人的情感。

2.对比鉴赏以下诗歌。分析诗歌的内涵。

材料:

疯狗

——食指

受够无情的戏弄之后,

我不再把自己当人看。

仿佛我成了一条疯狗,

漫无目的地游荡人间。

我还不是一条疯狗,

不必为饥寒去冒风险,

为此我希望成条疯狗,

更深刻地体验生存的艰难。

我还不如一条疯狗!

狗急它能跳出墙院.

而我只能默默地忍受,

我比疯狗有更多的辛酸。

假如我真的成条疯狗

就能挣脱这无情的锁链.

那么我将毫不迟疑地,

放弃所谓神圣的人权。

1978年

明确:这是一种对生存的反思,站在诗人的角度上,它使劲地喊出了我们活着的无奈和应该怎么样活着口号,它所体现出来的传统的叛逆,是理性的读诗人所感觉到震惊的,在'-3时社会思想开始混乱的时候,这无疑是清醒剂。甚至有人指出:那种对生存本体反思的哲学深度,是足以同陀斯妥耶夫斯基的某些作品相提并论的。

食指是个传统的诗人,就新诗的写作形式问题他也指出:形式问题一直就存在。我认为电影有个银幕,电视有个荧屏,戏剧有个舞台,绘画有个画框,所有艺术都存在个形式问题。在规矩方圆中驰骋纵横才是大家。在人大的“朦胧诗反思”的沙龙上,也有同学也指出:他的诗中没有太多的悲愤,没有颓废和激烈的反抗,没有晦涩和玄虚,而是充满了执着和殷切的希望。 -

第15题:

高中语文课程标准中“感觉和鉴赏”部分的要求是:阅读优秀作品,品味语言,感觉其()魅力,发展()。

正确答案:思想、艺术,想象力和审美力 -

第16题:

以下关于《普通高中语文课程标准(实验)》关于五类课程的教学建议说法不正确的一项是()。

- A、应重视作品阅读欣赏的实践活动,注重对作品的个性化解读,充分激发学生的想象力和创造潜能,努力提高阅读能力

- B、小说与戏剧教学应重视作品阅读欣赏的实践活动,不必系统讲授鉴赏理论和文学史知识

- C、组织学生观摩根据小说改编的戏剧影视作品,帮助对小说的感悟和理解

- D、组织学生通过观摩戏剧演出,尝试戏剧表演,加深对戏剧作品的体验

正确答案:A -

第17题:

必修课程包含哪两个系列的目标?()

- A、阅读与鉴赏、表达与交流

- B、阅读与鉴赏、应用与拓展

- C、阅读与鉴赏、表达与交际

- D、感受与鉴赏、表达与交流

正确答案:A -

第18题:

以下关于《普通高中语文课程标准(实验)》高中语文教学与学习指导总建议说法不正确的一项是()。

- A、积极倡导自主、合作、探究的学习方式

- B、学生在学习中,充分发挥主动性,创造性地使用教材和其他有关资料

- C、教师要努力适应课程改革的需要,继续学习,更新观念,丰富知识,提高自身文化素养

- D、教师应从学生的需要出发,按照学校的规划,积极开设选修课,充分利用本校本地区的课程资源,拓宽学生的学习空间

正确答案:B -

第19题:

以下关于《普通高中语文课程标准(实验)》选修课程教学目标,说法不正确的一项是()。

- A、阅读古今中外优秀的小说、散文作品,理解作品的思想感情,探索作品的丰富意蕴,领悟作品的艺术魅力

- B、能借助工具书和有关资料,读懂不太艰深的我国古代诗文,背诵一定数量的古代诗文名篇

- C、学习鉴赏小说、散文的基本方法,初步把握中外小说、散文各自的艺术特性

- D、尝试进行小说、散文的创作

正确答案:A -

第20题:

以下不属于《普通高中语文课程标准(实验)》实施建议中“教学建议”的内容的一项是()。

- A、针对高中语文课程的特点实施教学

- B、注重语文应用、审美与探究能力的培养,促进学生均衡而有个性地发展

- C、积极倡导自主、合作、探究的学习方式

- D、全面发挥语文课程的功能,促进学生素质的整体提高

正确答案:B -

第21题:

单选题对于《普通高中语文课程标准(实验)》提出的必修课程实施建议,下列理解不正确的是()。A必修课程设计更强调课程的基础性和均衡性

B在具体的教学过程中,对不同类型文本的阅读指导应该有所侧重

C古代诗文的阅读,应指导学生学会使用有关工具书,自行解决阅读中的障碍

D学校特色和教师特长都可以成为必修课程的生长点

正确答案: C解析: 学校特色和教师特长都可以成为选修课程的生长点。 -

第22题:

单选题下列选项中不属于《普通高中语文课程标准(实验)》实施建议中“教学建议”的内容的一项是()。A针对高中语文课程的特点实施教学

B注重语文应用、审美与探究能力的培养,促进学生均衡而有个性地发展

C积极倡导自主、合作、探究的学习方式

D全面发挥语文课程的功能,促进学生素质的整体提高

正确答案: D解析: -

第23题:

单选题某教研室组织教师学习《普通高中语文课程标准(实验)》,教师围绕必修课程中“阅读与鉴赏的评价”深入探讨,下列说法正确的是( )。A论述类文本应着重考查学生对文本内容的理解以及对文章语言风格的把握

B文学类的文本应注重评价学生对文章内在逻辑的掌握,提炼文章中心观点

C文言文重点考查学生的阅读能力以及用历史的眼光看待问题的能力

D实用类文本关注考查学生对文本价值的理解和创造性的解读

正确答案: A解析: -

第24题:

单选题以下关于《普通高中语文课程标准(实验)》关于必修课程"表达与交流"教学建议,说法不恰当的一项是()。A写作教学应着重培养学生的观察能力、想象能力和表达能力,重视发展学生的思维能力,发展创造性思维

B口语交际教学应引导学生表达真情实感,不说假话、空话、套话,避免为文造情

C口语交际教学应注重培养人际交往的文明态度和语言修养,如有自信心、有独立见解、相互尊重和理解、谈吐文雅等

D口语交际教学采用灵活的形式组织口语交际教学,而不必过多传授口语交际知识

正确答案: A解析: 在写作教学中,引导学生表达真情实感,不说假话、空话、套话,避免为文造情。