预应力连续梁可以做成等跨和不等跨、等截面和变截面的结构形式,对于大跨径的连续梁桥其截面形式都采用()截面。A、T形B、I形C、板形D、箱形

题目

预应力连续梁可以做成等跨和不等跨、等截面和变截面的结构形式,对于大跨径的连续梁桥其截面形式都采用()截面。

- A、T形

- B、I形

- C、板形

- D、箱形

相似考题

参考答案和解析

更多“预应力连续梁可以做成等跨和不等跨、等截面和变截面的结构形式,对于”相关问题

-

第1题:

顶推法施工桥梁承载结构适用于( )。A:等截面梁

B:变截面梁

C:大跨径桥梁

D:总长1000m以上桥梁答案:A解析:2019版教材P282

原文顶推法宜在等截面梁上使用,当桥梁跨径过大时,选用等截面梁会造成材料用量的不经济,也增加施工难度,因此以中等跨径的桥梁为宜,桥梁的总长也以500~600m为宜。 -

第2题:

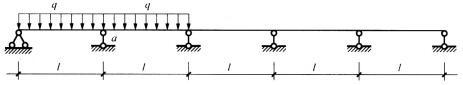

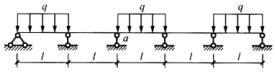

图示五跨等跨等截面连续梁,在支座а产生最大弯矩的荷载布置为:( )A.

B.

C.

D. 答案:A解析:

答案:A解析: -

第3题:

连续板一般都做成不等跨的结构,其边跨跨径为中跨的()倍。

正确答案:0.7~0.8 -

第4题:

无粘结预应力筋张拉过程中应避免预应力筋断裂或滑脱,当发生断裂或滑脱时,其数量不应超过结构同一截面无粘结预应力筋总根数的(),且每束无粘结预应力筋中不得超过()根钢丝断裂;对于多跨双向连续板,其同一截面应按每跨计算。

正确答案:3%;1 -

第5题:

对于等截面等跨度的连续梁,当跨数大于等于五跨时,可按五跨计算。

正确答案:错误 -

第6题:

按照主梁梁身的构造来分,连续梁桥有实腹式主梁和()。

- A、空腹式桁架结构

- B、等跨连续梁

- C、不等跨连续梁

- D、变高度连续梁

正确答案:A -

第7题:

顶推法施工适用哪种梁桥?()

- A、等截面预应力混凝土连续梁桥

- B、等截面钢筋混凝土连续梁桥

- C、变截面预应力混凝土连续刚构桥

- D、变截面预应力混凝土连

正确答案:A -

第8题:

问答题大跨径公路预应力混凝土连续梁桥为什么大多采用不等跨和变截面的形式?(以三跨为例说明)正确答案: 连续梁跨径的布置一般采用不等跨的形式,如果采用等跨布置,则边跨内力将控制全桥设计,这样是不经济的。此外,边跨过长,削弱了边跨刚度,将增大活载在中跨跨中截面的弯矩变化幅值,增加预应力束筋数量。从预应力混凝土连续梁受力特点来分析,连续梁的立面以采用变截面的布置为宜。由于大跨度连续梁一般采用悬臂施工方法,连续梁在恒载作用下,支点截面将出现较大的负弯矩,从绝对值来看,支点截的负弯矩往往大于跨中截面的正弯矩,因此采用变截面梁能较好地会合梁的内力分布规律。解析: 暂无解析 -

第9题:

单选题按照主梁梁身的构造来分,连续梁桥有实腹式主梁和()。A空腹式桁架结构

B等跨连续梁

C不等跨连续梁

D变高度连续梁

正确答案: C解析: 暂无解析 -

第10题:

单选题装配式预应力混凝土简支T形梁跨中截面的下方做成马蹄形截面,其目的是()。A增加梁的稳定性

B承受梁跨中较大的正弯矩

C便于布置预应力钢筋

D增强构件美观

正确答案: C解析: 暂无解析 -

第11题:

单选题可采用顶推法施工的梁桥类型是()。A等截面预应力混凝土连续梁桥

B等截面钢筋混凝土连续梁桥

C变截面预应力混凝土连续刚构桥

D变截面预应力混凝土连续梁桥

正确答案: C解析: 暂无解析 -

第12题:

单选题顶推法施工适用哪种梁桥?()A等截面预应力混凝土连续梁桥

B等截面钢筋混凝土连续梁桥

C变截面预应力混凝土连续刚构桥

D变截面预应力混凝土连

正确答案: D解析: 暂无解析 -

第13题:

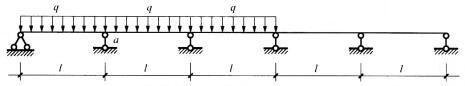

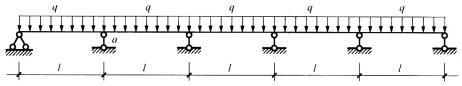

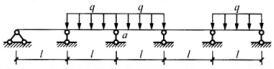

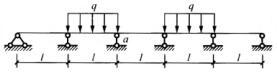

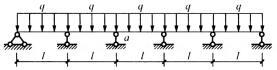

图示均为五跨等跨等截面连续梁,哪一个图中支座а产生的弯矩最大?( )A.

B.

C.

D. 答案:A解析:欲求连续梁某支座的最大负弯矩,只要在这个支座的左右跨布置荷载,然后隔跨布置荷载即可。

答案:A解析:欲求连续梁某支座的最大负弯矩,只要在这个支座的左右跨布置荷载,然后隔跨布置荷载即可。 -

第14题:

装配式预应力混凝土简支T形梁跨中截面的下方做成马蹄形截面,其目的是()。

- A、增加梁的稳定性

- B、承受梁跨中较大的正弯矩

- C、便于布置预应力钢筋

- D、增强构件美观

正确答案:C -

第15题:

整浇梁板结构中的连续梁,其跨中截面和支座截面分别按什么截面计算?为什么?

正确答案:跨中截面按T形截面计算,因为跨中正弯矩使板受压,考虑板作为翼缘参加工作;支座截面为负弯矩区段,板处在受拉区,不承担拉力,因此按矩形计算。 -

第16题:

单向板肋梁楼盖按弹性理论计算时,连续梁、板的跨数应按()确定。

- A、对于各跨荷载相同,其跨数超过五跨的等跨等截面连续梁、板将所有中间跨均以第三跨来代替

- B、对于超过五跨的多跨连续梁、板,可按五跨来计算其内力

- C、当梁板跨数少于五跨时,按五跨来计算内力

- D、当梁板跨数少于五跨时,按实际跨数计算

正确答案:A,B,D -

第17题:

可采用顶推法施工的梁桥类型是()。

- A、等截面预应力混凝土连续梁桥

- B、等截面钢筋混凝土连续梁桥

- C、变截面预应力混凝土连续刚构桥

- D、变截面预应力混凝土连续梁桥

正确答案:A -

第18题:

大跨径公路预应力混凝土连续梁桥为什么大多采用不等跨和变截面的形式?(以三跨为例说明)

正确答案: 连续梁跨径的布置一般采用不等跨的形式,如果采用等跨布置,则边跨内力将控制全桥设计,这样是不经济的。此外,边跨过长,削弱了边跨刚度,将增大活载在中跨跨中截面的弯矩变化幅值,增加预应力束筋数量。从预应力混凝土连续梁受力特点来分析,连续梁的立面以采用变截面的布置为宜。由于大跨度连续梁一般采用悬臂施工方法,连续梁在恒载作用下,支点截面将出现较大的负弯矩,从绝对值来看,支点截的负弯矩往往大于跨中截面的正弯矩,因此采用变截面梁能较好地会合梁的内力分布规律。 -

第19题:

单选题某10跨钢筋混凝土连续梁,当各跨截面尺寸、跨度及荷载相同时,可近似按何种情况进行内力计算?()A单跨简支梁

B5跨的等跨连续梁

C6跨的等跨连续梁

D10跨的等跨连续梁

正确答案: D解析: 暂无解析 -

第20题:

多选题单向板肋梁楼盖按弹性理论计算时,连续梁、板的跨数应按()确定。A对于各跨荷载相同,其跨数超过五跨的等跨等截面连续梁、板将所有中间跨均以第三跨来代替

B对于超过五跨的多跨连续梁、板,可按五跨来计算其内力

C当梁板跨数少于五跨时,按五跨来计算内力

D当梁板跨数少于五跨时,按实际跨数计算

正确答案: A,B解析: 暂无解析 -

第21题:

单选题预应力连续梁可以做成等跨和不等跨、等截面和变截面的结构形式,对于大跨径的连续梁桥其截面形式都采用()截面。AT形

BI形

C板形

D箱形

正确答案: C解析: 暂无解析 -

第22题:

单选题桥梁上部结构顶推施工方法适用范围为()。A截面等高,跨径90~100m以内,平曲线及竖曲线为同曲率的预应力混凝土连续梁

B截面不等高跨径70~80m以内的平面线及竖曲率为同曲率的预应力混凝土连续梁

C截面不等高,跨径90~100m以内的预应力混凝土连续梁

D截面等高,跨径70~80m以内的平曲线与竖曲线为同曲率的预应力混凝土连续梁

正确答案: D解析: 暂无解析 -

第23题:

问答题整浇梁板结构中的连续梁,其跨中截面和支座截面应按哪种截面梁计算?为什么?正确答案: ⑴在跨中截面处应按T形截面梁计算。在支座截面处应按肋宽为b的矩形截面梁计算。

⑵因为在跨中截面处,楼板与梁浇筑在一起形成T形截面梁。而在支座截面处承受负弯矩,翼缘(板)受拉,故仍应按肋宽为b的矩形截面计算。解析: 暂无解析