阅读材料,完成下列要求。材料一纪录片《舌尖上的中国》采用了符合大众普遍审美规律的创作手法,无论是摄影画面,还是讲述的故事,都是与人民大众相关的美食背后的人与事,更多的是对小人物生存状态的真实写照,这使得我们普通人通过故事得到了真正感动。该纪录片所探讨的并不只是“吃”这么简单,而是美食献给普通劳动人民的颂歌。材料二《舌尖上的中国》能够迅速走红,也与当前社会普遍的食品安全现状有关。正如网友在微博中所说的那样,我们其实有两个“舌尖上的中国”一个充满阳光与感动,是由淳朴、温情、唯美、诱人、人文关怀、奶奶的眼泪、妈

题目

阅读材料,完成下列要求。 材料一纪录片《舌尖上的中国》采用了符合大众普遍审美规律的创作手法,无论是摄影画面,还是讲述的故事,都是与人民大众相关的美食背后的人与事,更多的是对小人物生存状态的真实写照,这使得我们普通人通过故事得到了真正感动。该纪录片所探讨的并不只是“吃”这么简单,而是美食献给普通劳动人民的颂歌。 材料二《舌尖上的中国》能够迅速走红,也与当前社会普遍的食品安全现状有关。正如网友在微博中所说的那样,我们其实有两个“舌尖上的中国”一个充满阳光与感动,是由淳朴、温情、唯美、诱人、人文关怀、奶奶的眼泪、妈妈的手、故乡的回忆写成的;一个充满晦暗与肮脏,是由添加剂、致癌物、地沟油、增白粉、瘦肉精、农药残留、荧光粉、反式脂肪酸写就的。当我们从纪录片中感悟到“舌尖”的文化与乡愁之后,或许更应该想想,如何让日常生活中的那个“舌尖上的中国”,变得更安全、更健康、更美好。 材料三《舌尖上的中国》讲述了大江南北的各色原生态美食,充满浓郁的人文关怀、家国情怀和乡土情结。摄制组历时13个月走遍中国,跨越国内自北向南的60个地区。与以往的国产纪录片制作的步骤不同,《舌尖上的中国》依据西方美食学的理论进行建构,小中见大、见微知著的细节表达方式更贴近观众,贴近普通人的生活,成功跨越了语言、社会、价值观等传播障碍,创造了极高的收视率。 运用历史唯物主义有关知识,结合材料一说明《舌尖上的中国》为什么要献给普通劳动人民。

相似考题

参考答案和解析

更多“阅读材料,完成下列要求。 材料一纪录片《舌尖上的中国》”相关问题

-

第1题:

阅读材料,根据要求完成教学设计。

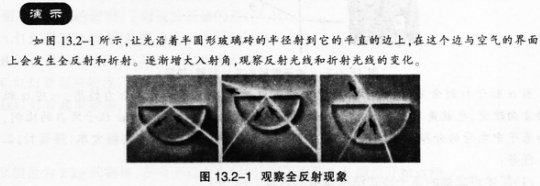

材料:图l所示为高中物理某教科书“全反射”一节中的演示实验。

任务:设计一个教学片段,向学生介绍全反射现象。答案:解析:师:前面我们学习了光的折射定律,其内容是什么 生:

师:上式中,入射角i和折射角r有怎样的关系

生:当光从真空(或空气)斜射入其他介质时,有i>r从其他介质射入真空(或空气)时,有i<r。

师:那么,当光从其他介质斜射入真空(或空气)时,逐渐增大入射角i时,将会发生什么现象

教师板书——全反射。

师:这就是我们今天要讲的内容——全反射。在学习全反射之前,我们先要学习两个概念——光密介质与光疏介质(教师板书)。大家还记得折射率的定义吧,大家查一下折射率表,找一下水、玻璃、金刚石的折射率。

生:水的折射率为l.33;玻璃的折射率为l.5~1.8;金刚石的折射率为2.42。

师:光密介质与光疏介质的定义大家应该都知道了吧

生:知道了。

师:大家一定要注意相对这两个字。比如说大家看玻璃的折射率是1.5—1.8,相对水的1.33而言,玻璃就是光密介质,但相对金刚石的2.42就是光疏介质了。大家一定要注意相对性。知道光密介质与光疏介质的定义后,我们来看全反射。

教师操作:教师拉上窗帘,拿出半圆形玻璃砖,让一束白光沿着玻璃砖的半径射到它平直的边上,逐渐增大入射角。让同学们观察反射光及折射光,尤其注意折射光。学生发现折射光逐渐变暗,最后消失,发生全反射现象。

师:同学们,请画出光路图并分析全反射发生的条件。

学生画图,教师观看并指导。

师:大家画好了吧!发生全反射的位置是在哪里呢

生:在光从玻璃折射到空气的界面。

师:非常好,这就是发生全反射的第一个条件,全反射发生在光密介质(玻璃)射入光疏介质(空气)时。大家

想一下为什么反过来不可以呢

生:因为光路是可逆的,如果反过来连入射光都消失了折射光也就不存在了。

师:非常好,我们再来看另一个条件。折射光消失,说明折射角为多少度啊

师:计算非常准确。我们将r称为临界角,记为C。这就是发生全反射的第二个条件——入射角要大于或等于临界角。同学们理解了吗

生:理解了。

师:好.大家整理下笔记。 -

第2题:

阅读材料,根据要求完成作文。

以“理想的老师”为题写一篇文章。

要求:观点正确,语言通顺,文体不限,1000字以上答案:解析:理想的教师 新时期理想的教师究竟应具备怎样的素质?对此,国内外学者众说纷纭,仁智各见。我认为,理想的教师,应该是胸怀理想、充满激情、富于爱心、勤于学习的教师。任何教师要想有高的成就、高的水准,首先必须要有崇高的理想。作为教师来说,走上教育岗位以后,必须为自己设置一个一生为之奋斗的目标。只有设置这样一个目标,才能把自己的所作所为锁定在这个目标上,才能不断增强自我意识和使命感,才能不断地进行自我挑战,否则会走弯路,会荒废时间及精力。

一个优秀的教师,不仅要具有远大的理想,还要有激情。生活中的一些人,为什么没激情,因为他发现不了自己的可爱之处和伟大之处。自信使人自强,适当的“骄傲”使人成功。只有自信,才能使一个人的潜能、才华发挥至极致,也只有自信才能使人得到“高峰体验”。一名理想的教师,应该不断地追求成功,设计成功,更重要的是要撞击成功。只有去撞击每一个可能成功的暗点,才能擦出成功的火花。当一个教师停止撞击了,就意味着他对生活失去了意义,对自己的存在失去了自信。理想的教师更应该是一个充满爱心,受学生尊敬的教师:爱是教育成功的基础。我们有些教师日复一日、年复一年地在教,但是他从没有在教的过程中寻找到乐趣,心中也没有涌起一种爱的热潮,这样的教师永远也不可能取得教育上的成功,永远也不可能把握教育的真谛。未来的教育家应该投入全身心的力量去爱学生、爱教育。只有爱,才能赢得爱,你爱教育事业,教育事业也会爱你,你才能获得事业上的乐趣。你爱学生,学生也才会爱你。教师爱学生,一个很重要的表现就是相信每个孩子,每个孩子都具有巨大的潜能,而且每个孩子的潜能是不一样的,只有独具慧眼,发现每个孩子身上的潜能,鼓励孩子去不断地自主探索,才能使他们的才华得到淋漓尽致的发挥。我认为,只有在爱的基础上,教师才会投入他的全部力量,才会把他的青春、智慧,无怨无悔地献给孩子们,献给教育事业。

理想的教师,应该是一个勤于学习,不断充实自我的教师。勤于学习,充实自我,这是成为一名优秀教师的基础。一个理想的教师,一个要成为大家的教师,一个想成为教育家的教师,他必须从基础抓起,扎扎实实多读一些书。作为一名教师,你跟其他专家不一样,需要各方面的知识,一个知识面不广的教师,很难真正给学生以人格上的感召。孩子年龄越小,他对教师的期望就越高,他就越是把教师当作百科全书。在他们眼里,教师是无所不知的,而如果教师是一问三不知,他就非常失望。所以教师应该完善自己的知识结构。

总之,教育需要理想,需要激情,需要爱心,需要养料。只有如此,我们的教师才能茁壮成长,我们的教育才能健康发展,我们的民族才能在与世界各国的竞争中立于不败之地。 -

第3题:

请认真阅读下列材料,并按要求作答一

请根据上述材料完成下列任务:

(1)简述小学阶段记忆英语单词的方法有哪些。(10分)

(2)如指导小学生学习材料,试拟定教学目标。(10分)

(3)依据拟定的教学目标,设计两个巩固练习的教学活动并说明理由。(20分)答案:解析:(1)可以利用联想记忆、谐音记忆和利用卡片进行记忆。 首先,联想记忆是因为小学生对形象直观的事物比较感兴趣,把单词联想成生活中常见的一些事物能帮助学生记忆。如eye把两个e想象成两只眼睛,把Y想象成鼻子。

其次,谐音记忆也可以帮助学生快速的记住单词,例如pest是害虫,一想到害虫我们都想到“拍死它”,这个谐音和单词的读音很像。

最后,卡片记忆法就是将单词整理写在卡片上;可供随时翻阅并加以记忆。这种方法的特点是简单实用并易于携带,不受时间和空间的限制,可随时随地随用。这样不仅可以寓学于乐,而且还可以大大提高对课余时间的合理有效利用。

除此之外还要注意及时巩固。艾宾浩斯遗忘曲线表明。遗忘规律是先快后慢,建议学生在刚学完单词之后多记忆,以免遗忘。

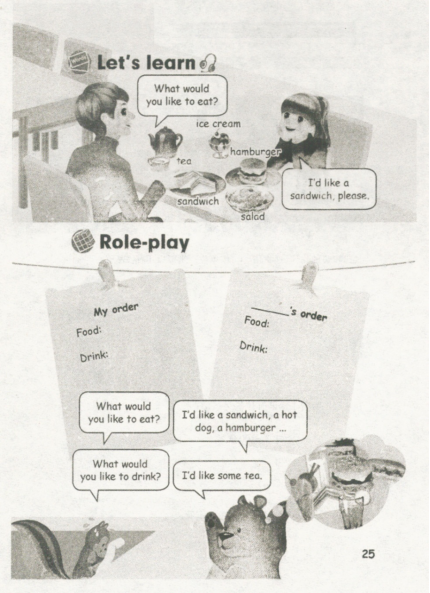

(2)Teaching Aims

Knowledge aim: Students can read, write and memorize the words: ice cream, hamburger, tea, sandwich, salad.

Ability aim: Students can use the words to order food in a restaurant. Through the activities and games, students' ability of listening and speaking can be improved.

Emotional aim: Students can get to know more about the healthy eating style, and know the eating custom in Eastern country.

(3)巩固练习活动

① Guessing game

Prepare some cards of food, and then use some words to describe them and ask students to guess the food, and find them in the cards and then paste them on the blackboard. After pasting them on the blackboard, teacher shows them the right answer on the blackboard.

T: The first one is Chinese food. We often eat it with the vegetables and meat. What's this You, please. Ok, he chooses the rice card. Please paste it on the blackboard. Everybody look at the PPT. The answer is rice!You are right.

After pasting all the cards on the blackboard, ask students to listen carefully, and then read the words at random, and after saying it for the first time, ask some of them to come to the blackboard to shrew the right order to the students.

T: Listen to me carefully, hamburger, sandwich, tea, rice, cake. Ok, who can come to the blackboard and show me the right order Ok, you please.

T: Right, let's have a check. The order is: hamburger, sandwich, tea, rice, cake.

【设计意图】利用一个猜谜游戏来检验学生是否真的掌握了所学的新知识,同时也起到了巩固作用。

② Role-play

Write the foods and drinks on a paper, and use it as a menu. Teacher acts as the waiter, students act as the guest. Teacher makes dialogue with students.

T: What would you like to eat

S: I'd like a sandwich.

After making the dialogue with the students, ask them to practice the sentences with their partner, and then ask some of them to show it to the class.

【设计意图】设计情景表演的活动,可以很好地帮助学生记忆新知识,同时也可以锻炼学生的英语口语表达能力。 -

第4题:

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

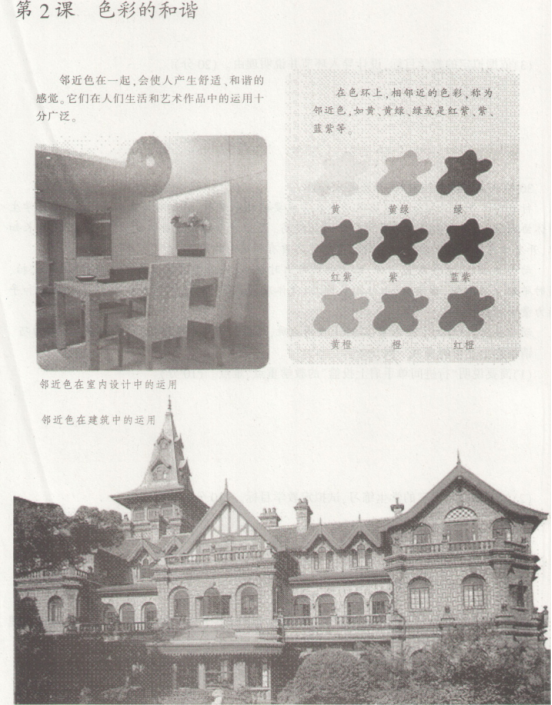

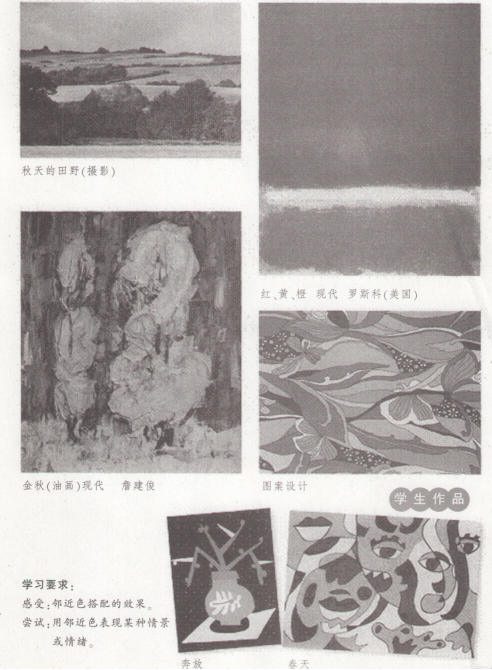

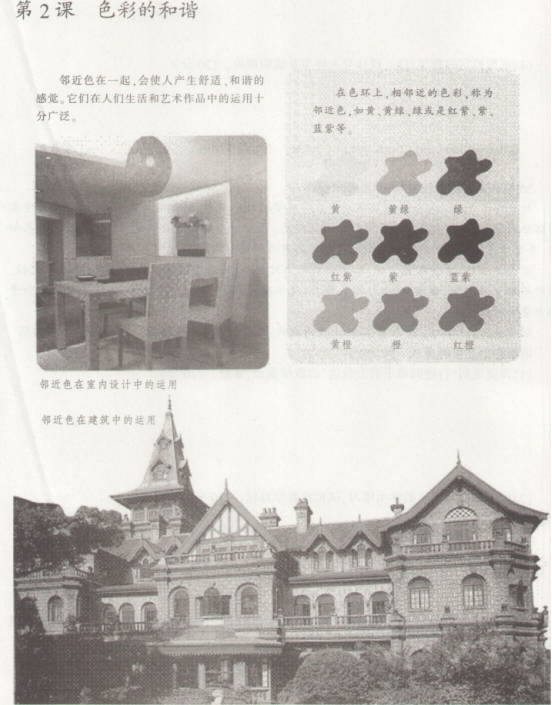

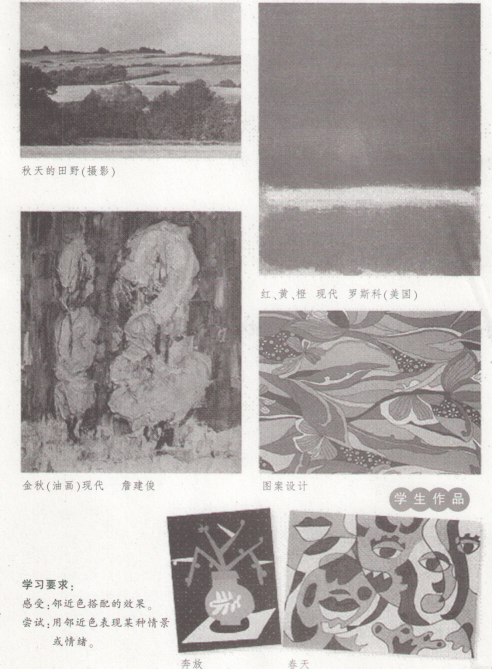

(1)简述同类色与邻近色的区别。(10分)

(2)依据该材料,试拟定教学重难点。(10分)

(3)设计教学过程,体现出教学重难点并说明设计意图。(20分)答案:解析:(1)同类色指色相性质相同,但色度有深浅之分的色彩(是色相环中15。夹角内的颜色);邻近色为在24色相环上任选一色,与此色相距90度,或者彼此相隔五六个数位的两色。如:红色与黄橙色、蓝色与黄绿色等。同类色是按明度来区分的,邻近色是按色相区分。同类色的差别在于明暗程度,邻近色在于色彩的相差。(2)教学重难点

教学重点:掌握邻近色的调色方法及其规律。

教学难点:运用邻近色调配出和谐的色彩搭配。

(3)教学过程

活动一:设置游戏,导入新课

游戏导入:教师出示色彩卡片,请同学根据卡片上相近的色彩“找朋友”,说说其余色彩不配成“朋友”的理由。

学生交流回答。

揭示课题:色彩的和谐。

【设计意图】

通过游戏导入,可以使学生更快地进入课堂学习状态,从而引导学生感受丰富的色彩带来的魅力,激发学生的学习兴趣,为后面的教学起到良好的铺垫作用。

活动二:赏析作品,引导想象

①感知、体验色彩

教师播放课件,引导学生观看并思考:图片由几个主要颜色构成?

学生观察并回答。

教师总结并展示色相环,提出问题:这几个主要颜色在色相环上的位置是怎样的?

学生思考并回答。

教师总结:相邻。

【设计意图】

图片与色相环相结合,使学生能够更加直观地体验色彩,感受邻近色,从而为学生认识邻近色打下良好的基础。

②欣赏、讨论色彩的和谐

A.认识邻近色

教师继续展示色相环引导学生观察,并提问:什么是邻近色?举例说明。

学生思考并回答。

教师总结:在色相环中相邻近的、在90度范围之内的颜色,称为邻近色。

如:黄一黄绿一绿、红一橘红一朱红、蓝一天蓝一普蓝。

B.寻找邻近色

学生四人一小组交流并回答问题:寻找生活中的邻近色,举例说明。

小组讨论回答:教室环境布置、学生服装等的色彩搭配、室内设计、建筑。

继续提问:这些色彩搭配带给我们怎样的感受?

学生讨论并回答。

教师总结:给人和谐、舒适的感觉。

【设计意图】

本环节引导学生主动思考、探究问题,使学生融入其中,体会其中的乐趣,从而加深学生对于概念的理解。

活动三:示范操作。实践练习

①教师演示

演示邻近色调配方法,完成一幅画,讲解要领:

根据需要可以画好铅笔稿.也可以按一定走向随意涂色。

依据色环选择邻近色。

可按一定顺序进行调配绘制。如橙、黄橙、红橙。注意用橙色在调配时加黄、加红的比例多少和水分的多少要把握适中。

(邻近色色块形状、大小和组织可以自由些,依据自己的喜好决定。允许学生尝试局部模仿练习。)

②课堂练习

用一组自己喜欢的邻近色来组织完成一幅作品,可以是抽象作品,也可以是有具体形象的风景画、图案等作品。

(教师巡视指导过程中,针对共同存在的问题,及时指出、及时纠正。表扬有创意的作品,对个别学生进行技法指导。)

【设计意图】

教师演示调色方法,使学生进一步熟悉色彩的运用,并结合实践掌握色彩的调色规律。

活动四:交流评议,拓展提高

①学生展示交流

学生自愿分享自己的作品,并且介绍自己的绘画思路和方法。

学生互相展示作品,交流评议。

教师总结评议。

②巩固提高,小结作业

回顾本课重难点。

复习对比色,根据对比色和邻近色的不同色性找到适合运用的场所。

游乐场、交通警示——对比色:

卧室、图书馆、书房——邻近色。

【设计意图】

采用多元化评价方式,加深学生对本课的理解,起到教学相长的作用;引导学生做最后小结,加深记忆并做好作业布置。 -

第5题:

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)说一说你对齐白石《蛙声十里出山泉》的理解。

(2)围绕教学内容拟定恰当的教学目标。

(3)依据拟定的教学目标,概述教学过程并说明设计意图。答案:解析:(1)《蛙声十里出山泉》是齐白石为老舍画的一幅水墨画,用焦墨画了两壁山涧,中间是湍湍急流,远方用石青点了几个山头,水中画了六只顺水而下的蝌蚪。青蛙妈妈在山的那头而蛙声却已顺着山涧飘出了十里。虽然画面上不见一只青蛙,但却使人隐隐如闻远处的蛙声正和着奔腾的泉水声,演奏出一首悦耳的乐章。连成蛙声一片的效果。真是画中有画,画外还有画,诗中有画,画中有诗,声情并茂,惜墨如金,使人产生无尽遐想! (2)教学目标

知识与技能目标:了解齐白石的生平、艺术与成就,学会欣赏、鉴赏其作品。

过程与方法目标:通过欣赏、探究,能够用简单的美术语言表达自己对齐白石作品的感受。

情感态度与价值观目标:感受齐白石对艺术不懈追求的精神,培养热爱艺术的美好情感。

(3)教学过程

活动一:直观演示,导入新课

谜语导入:大脑袋,长尾巴,儿时无腿水中游。后腿伸,前腿到,跳来跳去找妈妈。提出问题:打一种动物使你联想到齐白石的哪幅作品

学生积极思考并回答。

揭示课题:人民艺术家——齐白石。

【设计意图】

谜语导入,发散学生思维,激发学生的学习兴趣,调动其学习积极性。

活动二:讲授新知,引导想象

①你眼中的齐白石

师:通过课前大家对齐白石相关资料的搜集,谈谈你了解的齐白石。

学生回答。

教师总结:人生经历:木匠生涯、拜学诗画、五出五归、衰年变法。

教师出示齐白石的作品《群虾》,提出问题:谈谈作品给你的感受是什么

学生观察并回答。

教师总结:此图群虾姿态各异、灵动活泼、栩栩如生、神韵充盈。

让学生观看作品局部。提问:你能运用美术语言来说说这幅作品的妙处吗

学生思考并回答。

教师总结:虾的数目虽多,却穿插有致、丝毫不显杂乱。利用水墨的浓淡变化,不仅使画面具有丰富的层次感,也生动地再现了每只虾的结构及其各异的姿态,精准而不繁琐。

②画家艺术鉴赏

出示作品《荷花蜻蜓》,提出问题:画植物和画昆虫的方法有什么不同这两种不同的画法融合在一起会有什么画面效果

学生观察后思考并回答。

教师总结:植物写意;昆虫写实,整幅画作兼工带写。

③画家的艺术精髓

PPT出示画家的画理名言“作画妙在似与不似之间,太似为媚俗,不似为欺世”。提出问题:“似”是什么意思,“不似”是什么意思

学生讨论后回答。

教师总结:“太似”意为匠气、俗气;“不似”意为丢失艺术本真。画家认为最好的艺术在似与不似之间,是画家的艺术精髓,也是我国绘画史的宝贵财富。

【设计意图】

通过教师引导学生观看画家作品,感受画家绘画的独特韵味,进而了解这位伟大的画家及其绝妙的画技。

活动三:艺术实践,交流体会

组织学生交流讨论《蛙声十里出山泉》这部作品,运用美术语言将其说明,发表自己见解,并尝试临摹作品。

学生创作,教师巡视指导。

【设计意图】

通过学生自主讨论鉴赏画家的作品,进一步感受齐白石作品的独特韵味。培养自主探究、勇于思考的能力。

活动四:展示评价,拓展提高

组织学生进行展评活动。师生互评和学生自评相结合。

课堂延伸拓展:你认为齐白石这位伟大的艺术家是怎样的人

【设计意图】

通过学生对作品的欣赏、鉴赏以及讨论,让学生近距离感受齐白石这位艺术大家的魅力,培养学生的创新意识和创作能力,增强其艺术鉴赏能力。 -

第6题:

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)简述中国画的艺术特点。

(2)简要说明“水墨画一动物”的教学重点与难点。

(3)依据拟定的教学目标,设计新授的教学活动并说明理由。答案:解析:(1)中国画的艺术特点 ①以线为主的中国笔墨;②重“写意”;③遵循“以形写神,形神兼备”的艺术原则;④运用比、喻、兴、借等手法;⑤诗词入画,提倡诗情画意。

(2)教学重难点

教学重点:感受水墨画的魅力,学习动物水墨画的表现技法。

教学难点:画出有一定意境的水墨动物画。

(3)教学过程

①欣赏导入

A.教师展示课件:动物世界奇妙美丽。自古以来,动物就是画家喜欢的创作对象,用水墨技法表现动物,可以充分发挥水墨的独特之处。作品中的动物神态各异,惟妙惟肖,韵味十足,以形神兼备著称。学生针对课前收集的关于水墨画技法的资料进行交流。

B.课件展示国画大师齐白石、徐悲鸿等人的动物水墨画。学生欣赏大师的作品,谈谈欣赏之后的体会。

【设计意图】从欣赏大师的水墨画作品入手,直接明了,能有效地增长学生的知识,实现与新知识的衔接。

②学习探究

A.师:“这些动物水墨画和其他画法的动物画有什么区别这些区别表现在什么地方”学生思考并回答。

B.课件展示各种画法的动物画(如素描、油画、水彩、水粉、简笔画等)。学生欣赏、比较并分析。

C.教师播放课件,展示水墨画和彩墨画之间的异同。学生体会各种画种的不同特征和技法。

【设计意图】通过比较,使学生了解水墨画的独特魅力,激发他们的学习兴趣。

③演示启发

A.师:“怎样利用水墨来表现动物呢”学生思考。

B.教师演示水墨画技法。

用笔方法:中锋、侧锋、逆锋、顺锋、点饰等。

用墨方法:焦墨色浓有光泽,浓墨次于焦墨色,重墨水分少色多,淡墨色少水分多,清墨画上灰色影,五彩墨色要分清。

用水方法:笔尖浓,笔肚淡,先浸水再蘸色。笔肚浓,笔尖淡,蘸了浓墨刮笔尖。刮了笔尖清水蘸,一笔之内分深浅。

用色方法:各种颜色真奇妙,橙色是藤黄加在曙红上,绿色把藤黄和花青找,颜色变化真不少,曙红加花青成紫色,不信请你试一试。

C.教师演示动物画法(螃蟹)。

用毛笔调淡墨,笔尖蘸浓墨,侧锋三笔画出螃蟹的身子。用毛笔中锋着淡墨,画出螃蟹身体左右的各四条腿。接着用浓墨两笔画出螃蟹大螯。用小笔蘸浓墨画出螃蟹的爪子和眼睛。

学生在这个环节中的主要任务是观察学习,随后自己表现所学的水墨画技法。完成作品后讨论交流:画水墨螃蟹时最难的问题是什么最后用儿歌的方式总结水墨画技法。

【设计意图】用儿歌的方式总结水墨画技法是为了让学生消除畏难情绪,以学生喜欢的文学形式接受新知识的传授。儿歌短小活波,朗朗上口,水墨画技法深奥难懂。二者结合,有助于学生快速理解和掌握知识。在师生的互动学习中培养学生的观察能力,在演示过程中让学生了解水墨画的作画步骤。

④练习表现

A.教师出示作业要求:用水墨画表现自己喜欢的小动物。学生根据示例作品进行练习。

B.教师巡视指导,重点是辅导学生笔墨的使用方法。学生进行作业练习。

【设计意图】通过课堂练习,可以让学生巩固和应用所学的知识,接受艺术的熏陶,感受作画的快乐,体会用水墨技法作画的成就感。

⑤展示交流

A.从作品的笔法、墨色、整体效果等方面进行点评。

B.师生共同总结:水墨画是国画中的一个重要画种,浓墨淡墨之间,挥洒出一片生动活泼的世界。

C.鼓励学生课后创作一幅自己喜欢的动物水墨画。学生交流练习心得、创作体会。

【设计意图】给学生自由发挥的空间,养成平时多观察、多积累素材的学习习惯,也培养其关心动物、热爱动物、保护动物的习惯。 -

第7题:

请认真阅读下列材料.并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)简要分析歌曲的特点。

(2)如指导低年段小学生学唱本歌曲,试拟定教学目标。

(3)依据拟定的教学目标,设计导入环节并说明理由。答案:解析:(1)《乃哟乃》是一首土家族民歌,歌曲极具民族特色。在土家族中“乃哟乃”代表了“快快来”的意思,歌曲每一句结尾都用“乃哟嗬”的语气衬词来结束,表现出了土家族人民热情奔放的性格。全曲只用“do mi sol”三个音构成,通过旋律进行可以看出,每句前半部分呈上扬感,而后半部分的衬词在“sol mi do”下行旋律表达下呈肯定语态,使全曲的演唱形成一种问答形式的感觉,表现出了幸福热闹的场面。 (2)教学目标:

知识与技能目标:掌握歌曲中“do mi sol”三个音的音高并唱准。

过程与方法目标:运用不同演唱形式(齐唱、小组合作、男女生对唱)来表演歌曲,体会歌曲情绪,提高表演积极性,逐步加强合作意识。

情感态度与价值观目标:感受土家族民歌的韵味和特点,用音乐体会土家族的欢乐及人民的热情,逐步对少数民族音乐产生兴趣。

(3)导入环节:

课前,教师提前穿上土家族服饰来到教室,多媒体播放土家族风俗人情图片,音响播放《乃哟乃》。

学生伴随着音乐的声音步入教室,亲身感受土家族民俗。

师:大家看我穿得是哪个民族的服饰 (生自由作答)

师:对了,是土家族服饰。土家族喜欢群居,爱住吊角木楼。什么是吊脚楼呢 大家看图片……为什么土家族人民要住吊脚楼呢 据说古时候的土家族人居住的地方经常遭到猛兽、毒蛇、蜈蚣的威胁。后来一位土家的老人想到办法:他让小伙子们利用现成的大树做架子,捆上木材,再铺上野竹树条,再在顶上搭架子盖上顶篷,修起了大大小小的空中住房,从此再也不怕毒蛇猛兽的袭击了,这种建造空中住房的办法后来就发展成现在的吊脚楼。

师:看来土家族无论穿着还是居住都是很有特色的,那么土家族的音乐是怎样的 接下来就让我们走进土家族的音乐世界,感受土家族人民的热情,请欣赏《乃哟乃》。

设计意图:导入环节运用了创设情境导入方法。导入时,教师根据教学内容创设一定的情境,渲染课堂气氛,让学生置身其中,深入体验。教师通过穿民族服饰。播放民族风情图片等方式让学生一进入教室就感受到浓郁的土家特色,更快地进入课堂学习中来。它能提升学生对课程的好奇心和求知欲,吸引学生的注意力,更有益于学生了解课程学习的背景,从而能与新课很好地连接起来。 -

第8题:

纪录片《舌尖上的中国》播出后,与中国菜并称为世界“三大菜系”的是()

- A、法国菜

- B、土耳其菜

- C、越南菜

- D、韩国菜

正确答案:A,B -

第9题:

阅读材料,完成下列要求。 材料一纪录片《舌尖上的中国》采用了符合大众普遍审美规律的创作手法,无论是摄影画面,还是讲述的故事,都是与人民大众相关的美食背后的人与事,更多的是对小人物生存状态的真实写照,这使得我们普通人通过故事得到了真正感动。该纪录片所探讨的并不只是“吃”这么简单,而是美食献给普通劳动人民的颂歌。 材料二《舌尖上的中国》能够迅速走红,也与当前社会普遍的食品安全现状有关。正如网友在微博中所说的那样,我们其实有两个“舌尖上的中国”一个充满阳光与感动,是由淳朴、温情、唯美、诱人、人文关怀、奶奶的眼泪、妈妈的手、故乡的回忆写成的;一个充满晦暗与肮脏,是由添加剂、致癌物、地沟油、增白粉、瘦肉精、农药残留、荧光粉、反式脂肪酸写就的。当我们从纪录片中感悟到“舌尖”的文化与乡愁之后,或许更应该想想,如何让日常生活中的那个“舌尖上的中国”,变得更安全、更健康、更美好。 材料三《舌尖上的中国》讲述了大江南北的各色原生态美食,充满浓郁的人文关怀、家国情怀和乡土情结。摄制组历时13个月走遍中国,跨越国内自北向南的60个地区。与以往的国产纪录片制作的步骤不同,《舌尖上的中国》依据西方美食学的理论进行建构,小中见大、见微知著的细节表达方式更贴近观众,贴近普通人的生活,成功跨越了语言、社会、价值观等传播障碍,创造了极高的收视率。 结合材料三,从文化生活角度分析《舌尖上的中国》是怎样实现文化创新的。

正确答案: ①立足于社会实践是文化创新的根本途径。摄制组通过大量的走访拍摄创造了艺术精品。②继承传统文化是文化创新的根基。该节目对中华传统饮食文化的丰富内涵以全新的手法进行了诠释。③面向世界,博采众长。该节目充分借鉴了西方的美食学理论,获得了巨大成功。④坚持了文化发展的正确方向,克服了错误倾向。 -

第10题:

材料一:夏日早晨,云南香格里拉。在松树和栎树自然杂交林中,藏族姑娘卓玛正在寻找着一种精灵般的食物——松茸。(《舌尖上的中国》第一集《自然的馈赠》) 老黄卖的黄馍馍,就是用糜子面做成的馒头。是陕北人冬天最爱吃的一种主食。糜子,又叫黍,是中国北方干旱地区最主要的农作物。(《舌尖上的中国》第二集《主食的故事》) 安徽南部,独特的地理环境和温润的气候促成了人们恬淡保守的气质,也孕育出了特有的食物——毛豆腐。(《舌尖上的中国》第三集《转化的味道》) 秋日的清晨,在内地的湖南,稻田里的禾花开了,也到了苗族人制作腌鱼和腊肉的时节。(《舌尖上的中国》第四集《时间的味道》) 材料二:烤炉上滋滋作响的肉夹馍饼,大铁锅里翻腾滚动的芋头炖肉,肌红脂白肉色鲜艳香气浓郁透明若纸的金华火腿,《舌尖上的中国》不仅仅是一部美食纪录片,更是一部人文纪录片,乡愁纪录片。它展现着中华民族的特色食材,传达出中华民族的独特气质,引起了天南海北观众强烈的情感共鸣。结合材料,分析说明上述材料体现了文化生活的什么道理?

正确答案: (1)《舌尖上的中国》通过展现中华民族的特色食材、传达中华民族的独特气质,体现了中华文化独树一帜、独领风骚。

(2)云南香格里拉精灵般的松茸、安徽南部独有的毛豆腐等,说明中华大地一方水土、一方文化。

(3)汉族人喜食的黄馍馍、苗族人擅长的腌鱼和腊肉,无不体现出在中华文化的百花园里,各具特色的民族文化异彩纷呈。

(4)《舌尖上的中国》引发天南海北观众强烈的感情共鸣,体现出各族人民对共同拥有的中华文化的强烈认同感和归属感,显示了中华民族厚重的文化底蕴和强大的民族凝聚力。 -

第11题:

大型美食纪录片《舌尖上的中国》自2012年5月14日起在央视开播。该纪录片通过展示不同地域、不同材料、不同特点的中华美食,让观众感受食物给中国人生活带来的仪式、伦理、趣味等方面的文化特质,体会这些特质共同构成中国美食的特有气质,从而了解到中华饮食文化的精致和源远流长。上述材料对中华饮食文化特质的分析()

- A、证明了矛盾双方各有其特点

- B、体现了个性和共性的统一

- C、体现了系统与要素的统一

- D、强调了主次矛盾各有其特点

正确答案:B -

第12题:

问答题阅读材料,完成材料中“课后练习”中的第一题。正确答案:

(1)对我的管教

写对我的管教,主要写了学习上的督促和做人上的训导。在学习方面,天刚亮时,她把我的衣服穿好,催我去上早学;在做人方面,除了写每天早晨对我的教育外,重点写了我因说了一句轻薄的话而受到的重重责罚。写母亲对我的管教,表现了母亲对我既严格又慈祥,即她“是我的严师,我的慈母”。

(2)作为当家的后母如何处理家庭的难事和矛盾;

写母亲作为当家的后母当家之难,主要写了两件事:①如何在除夕之夜对付败家子大哥的债主。通过这件事表现了母亲宽容的度量和善良的品性;②如何与我的大嫂、二嫂相处和如何对待她们妯娌之间的矛盾。这件事表现了母亲容忍、温和的性格。

(3)如何对待他人对自己人格的侮辱。

写母亲对待他人对自己人格的侮辱,主要写母亲受了人格上的侮辱非常生气,直到叫那个说了不负责任的话的五叔当面认错赔罪才罢休。这件事表现了母亲“刚气”的一面。解析: 暂无解析 -

第13题:

阅读材料,根据要求完成教学设计。

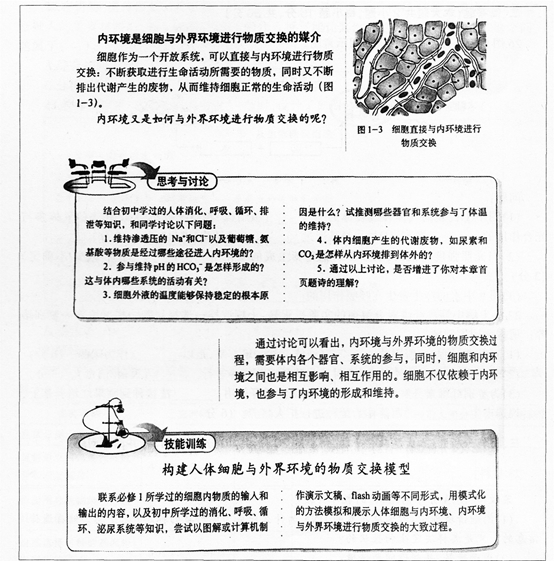

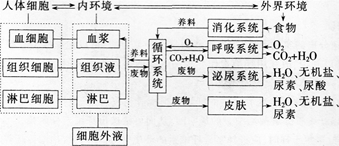

要求:

(1)按照教材要求,设计一个人体细胞与外界环境的物质交换模型。(10分)

(2)根据材料中“思考与讨论”,设计一个引导学生分组进行交流讨论的教学过程,完成模型制作。(20分)答案:解析:【参考设计】(1)人体细胞与外界环境进行物质交换的模型图解如下:

(2)教学过程:

①设疑

教师设问:人体细胞并不能直接与外界的环境完成物质交换,那我们人体通过什么来获得养分并将废物排出体外以维持自身活动呢?

(学生讨论得出内环境是细胞与外界进行物质交换的媒介)

教师:现在我们知道内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介,而细胞外液的渗透压和酸碱度都是依靠各类离子来维持的,那这些离子怎么进入内环境发挥功能呢?现在请同学们按照我们之前分的学习小组,小组内讨论一下教材上“思考与讨论”的第1、第2题,一会儿请代表来发言。

(学生小组内讨论,确定结论,选定发言代表)

②表达交流

各小组代表发言,问题1:

预设学生回答①:Na+与Cl-是小分子量的离子,来源于食物,可直接通过扩散作用被消化系统吸收。

预设学生回答②:葡萄糖与氨基酸是糖类和蛋白质的基本组成单位,糖类和蛋白质经过消化系统的作用,分别分解成葡萄糖和氨基酸,通过主动运输进入内环境。

教师点评并明确:同学们总结得很好,并提到了消化与吸收的相关知识。可见我们对于原有的知识掌握得比较牢固。就像刚才同学们说的,Na+和Cl-等小分子物质,直接来自食物,不需要经过消化就可以直接被吸收。而葡萄糖、氨基酸等物质主要来自食物中的糖类和蛋白质。糖类和蛋白质是两类大分子物质,必须经过消化系统的消化,分解为葡萄糖和氨基酸才能被吸收。上述物质在小肠内经主动运输进入小肠绒毛内的毛细血管中,经血液循环运输到全身各处的毛细血管,再通过物质交换过程进入组织液和淋巴。这些过程中涉及人体的消化系统和循环系统,(引导学生在学案上写上消化系统、循环系统.营养物质通过消化系统进入循环系统,再进入内环境。

各小组代表发言,问题2:

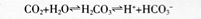

预设学生回答:根据我们在化学课上所学知识,碳酸根离子是由碳酸和碳酸盐水解而来的。

教师点评明确:这个过程可能大家还不熟悉。不过刚才同学们有说到要点,爰酸水解。细胞代谢过程中产生的CO2与H2O结合,在碳酸酐酶作用下,会发生下列反应:

HC03-通过与细胞外的阴离子交换到达细胞外液,即内环境(组织液、血浆或淋巴)中,这个过程主要与呼吸系统有关。

(引导学生在学案上写上呼吸系统,氧气、二氧化碳等气体通过呼吸系统进入循环系统,再进入内环境)

③承上启下

教师:通过刚才的讨论,我们已经找出人体呼吸系统、消化系统、循环系统与内环境之间的关系。那除了这些系统以外。人体还有哪些系统参与其中呢?我们来看第3、4题。(学生思考并讨论)

教师明确:第3题的相关知识,会在后续小节中学到。我们可以先用已学过的知识来解决第4题二人体内细胞产生的代谢废物主要通过皮肤的汗液,泌尿系统的尿液和呼吸系统的呼气这三条途径来排出,其中以泌尿系统和呼吸系统的排泄途径为主。例如,血浆中的尿素主要通过肾脏形成的尿液排出体外。血浆中的CO2通过肺动脉进入肺泡周围的毛细血管,由于血液中的CO2分压大于肺泡中CO2的分压,CO2就从血液中向肺泡扩散,再通过呼气运动排出体外。所以,内环境中产生的代谢产物经循环系统,通过泌尿系统、呼吸系统和皮肤排出体外。(引导学生在学案上补充模型图解)

教师讲解:关于第3题,人体具有体温调节机制以保持细胞外液温度的恒定。详细内容在教材的第2章关于人体的体温调节中,我们在以后的课程中将会学到。参与体温调节的器官和系统有皮肤、肝脏、骨骼肌、神经系统、内分泌系统、呼吸系统等。

④总结回顾,完成模型图解

教师讲解:通过刚才对这四个问题的讨论可以看出.内环境与外界环境的物质交换过程依赖于人体内各个器官、系统的参与,同时,细胞和内环境之间相互影响、相互作用。它们之间的关系,我们可以用这样一个模型图(PPT展示)表示。请同学们跟老师一起完成刚才我们在学案上绘制的模型图。(回顾知识,完成大致模型图解)

教师总结:这个模型图是我们共同完成的,还有一些要点需要同学们在课下进行补充,就是技能训练部分,同学们还是按照学习小组,共同完成模型的建构,以各小组独有的方式呈现出来,在下节课上进行展示。 -

第14题:

认真阅读下列材料,并按要求作答。

根据上述材料完成下列任务:

(1)简述英语儿歌的特点

(2)如指导小学生学习,试拟定教学目标。

(3)依据拟定的教学目标,设计导入和操练环节的教学活动并说明理由。答案:解析:【参考答案】

(1)①用词简单,易于理解

儿歌所适用的对象决定了其语言必须简单明了,易于儿童接受和理解。

②句式多样,结构灵活

英语儿歌每个诗节的长度从两行到八行不等,有时甚至出现更长的诗节,因此可以呈现在不同的场合,产生不同的效果,从而吸引儿童,使其兴致浓厚,爱不绝口。

③韵律响亮,朗朗上口

儿歌的英文名称为nursery rhyme,由此可得出押韵(rhyme)是其必要条件之一,同样英语儿歌的韵律格式多样。

④语言活泼,生动形象

英语儿歌中可以见到运用各种修辞格的实例,其中,比喻、借代、拟人等比比皆是。

(2)Teaching Aims:

Knowledge aims:Students canmemorize the new words”ladybird,bee,butterfly,ant”and master the usage of thesentence “What’s it? It is...”

Ability aims:Students can ask andanswer with the sentence patterns “What’s it? It is...”

Emotional aims:Students will lovenature,and their interest in learning English will be stimulated.

(3)导入环节(Lead-in):

①Rhyme:Play a rhyme of A farmer and ten chicks.

②Daily talk:Can you tell me what insect do you like ?

【设计理由】播放节奏感强的儿歌,可以活跃课堂气氛,激发学生的学习兴趣,同时可以引出本课的话题。小对话可以帮助学生复习以前学习过的昆虫的名字,为导入新课做准备。

操练环节(Practice):

Activity 1:Guessing game

Play a game with students— “which one ismissing?”

The teacher will show the words of“ladybird,bee,butterfly,ant”on the blackboard and cover one word then askstudents “which one is missing?” Students will guess the word and then theteacher will show a picture of forest with many insects and cover one pictureof a insect and ask student “which one is missing?”

【设计理由】通过猜单词的游戏,可以帮助学生巩固本课所学习的单词,通过猜图片说英语,可以帮助学生更形象地理解单词的含义,更易于记忆。

Activity 2:Pair work

The teacher will show a video clip of agarden with many insects ,And ask students to introduce the insects in pairs.And then ask them to show their introductions to whole class. Students shoulduse the sentence patterns of “What is it ? It is...”

【设计理由】角色扮演的活动,可以巩固本文学习的句型,并帮助学生提升口语表达能力。 -

第15题:

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)水墨画将墨色分为几种用笔又有哪些变化

(2)依据本课材料,拟定合适的教学方法并说明理由。

(3)依据拟定的教学方法,设计教学过程。答案:解析:(1)水墨画将墨色分为焦墨、淡墨、浓墨、重墨、轻墨。 用笔由于含水量的不同有干、湿、浓、淡的变化。

(2)教学方法:讲述法、示范法、练习法。

本堂课属于造型·表现领域,教师通过示范法更加直观地把方法示范给学生,能够加深学生的理解,同时运用练习法引导学生自己体验实践,做到理论和实践相结合。而讲述法则是贯穿在整堂课程之中,用语言传授本节课的重难点,完成教学任务。

(3)教学过程

活动一:角色转换,激趣导入

教师播放《西游记》片段,设问:师徒四人,你最想饰演哪个角色为什么

学生讨论发言,以“齐天大圣”最多。

教师顺势提问:还能为孙悟空想出更多的招式吗

教师用毛笔作画展示并引出课题——水墨动物。

活动二:赏析作品,发散思维

①教师引导学生回忆握笔姿势,随机播放音乐,并引导学生跟随音乐的节奏用毛笔表现出来。

学生尝试跟随节奏作画。

②教师继续提问:观察完成的作品,说一说宣纸上的笔触有怎样的特点

学生观察回答。

教师总结:墨色不一、笔触粗细不一。

活动三:名作赏析

教师展示齐白石的作品《群虾》,引导学生赏析,并提问:大师是怎样用笔墨表现中国画的

学生思考回答。

教师总结:寥寥几笔,用墨色的深浅浓淡,表现出一种动感。一对浓墨眼睛,脑袋中间用一点焦墨,左右二笔淡墨,使虾的头部变化多端。硬壳透明,由深到浅。而虾的腰部,一笔一节,连续数笔,形成了虾腰节奏性的由粗渐细。

活动四:示范讲解,拓展提高

教师示范水墨猴子的画法:

①用铅笔在宣纸上画出草图。

②先画出头顶、颊、耳,再画出左上臂。然后以侧锋画出右臂与手背部,再用淡墨大笔触呈弓形运笔抹出背部。

③画出尾巴,墨线勾出猴的脸部表情及耳部,以焦墨点出手指甲与足趾甲。

④以淡花青色勒脸,以淡赭石染出猴身、猴脸、猴耳。

活动五:布置任务,巩固新知

①教师布置任务:画一种你喜欢的动物,运用夸张、变形的方法表现出主要特征。

作画要求:

a.巧妙运用中锋、侧锋,墨色要有浓淡变化。

b.适当添画背景,构图完整。

②学生练习、教师巡回指导,帮助有困难的同学解决问题,发现共性问题,并进行讲解。

③学生积极分享自己作品的创作思想。同学之间交流评议,从形态、线条、墨色等方面补充、评价。

④教师从用笔、用墨、作品氛围等方面总结评议。师生共同评选出“最佳创意奖”。

活动六:感悟体验,课后延伸

①教师播放一段水墨画宣传视频,引导学生深刻理解水墨画的独有魅力。

②布置作业:请选择其他你喜欢的动物,用学到的水墨技法来创作,我们将选择优秀的作品在学校的橱窗里展览。 -

第16题:

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务.

(1)美术语言的造型元素主要包括哪些?

(2)如指导低年段小学生学习该材料,试拟定教学目标。

(3)依据拟定的教学目标,设计新授环节的教学活动并说明理由。答案:解析:(1)美术语言的造型元素?

学生用揉、搓、捏、压等方法将彩泥和胶泥用点制作花点心,并装饰出好看花纹和颜色。因此本课所使用的美术语言造型元素有点、线条、形状、色彩。

(2)低年级小学生学习的教学目标?

根据低学生的身心发展水平,分学段设计课程内容和学习活动,学生是1年级属于第一学段,本课属于造型表现学习领域,因此本阶段的学习领域目标是 尝试不同工具,用纸以及身边容易找到的各种媒材,通过看看、画画、做做等方法大胆、自由地把所见所闻、所感所想的事物表现出来,体验造型活动的乐趣。

美术课程教学目标按“知识与技能”“过程与方法”“情感、态度和价值观”三个维度设定。

因此本课的三维教学目标如下:

知识与技能目标:学生能够感受立体造型和色彩搭配的基本方法,用揉、搓、捏、压等方法将彩泥和胶泥塑造出花纹好看,色彩诱人的立体造型——花点心。

过程与方法目标:学生通过动手、动脑,联想各种“花点心”的样式、色彩,大胆尝试能够将所感所想自由的表现出来。

情感态度与价值观目标:体验到立体造型所带来的乐趣,体会和发现生活中的美,对美术产生浓厚的兴趣。

(3)设计新授环节的活动和理由?

在新授环节教师会开展我是小厨神评选表演活动,开展情境教学,和学生一起角色扮演,每个同学都是小厨师,看谁做的好,做出漂亮的花点心变成小厨 神,首先教师陪学生一起选择材料:橡皮泥,看一看、闻一闻、摸一摸,学生直观感受彩泥的特性,在制作的时候更容易上手。然后学习制作方法:教师和学生开始 比赛看谁能橡皮泥改变成各种形状,教师鼓励学生到练习各种方法。有团成大小不一的圆形、压成各种规则和不规则的饼、搓成粗细不一的条形、捏成形态各异的花 样、划出各种条纹,这样学生们在比赛的同时相互学习,激发想象力创造力。做的好的同学大家一起分析总结方法经验。

理由:此活动非常符合这一学段学生的心理特点,并培养学生的创新精神和实践能力;激发学生自主学习的参与热情、以及与熟悉的同龄人相互竞赛的激情。体现了新课程中“教师是学生学习的组织者和管理者”新的教学理念。 -

第17题:

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

根据上述材料完成下列任务:

(1)如指导二年级小学生学习本课,试拟定教学目标。(10分)

(2)设计“甚至”一词的教学过程。(20分)

(3)设计本科板书。(10分)答案:解析:(1)根据学情、教材内容、课标要求,我从知识与能力、过程与方法和情感态度价值观三个维度设置本课教学目标: 1、认识7个生字,会写8个字,理解“浅水洼”“蒸干”等词语的意思

2、正确、流利、有感情地朗读课文,体会小鱼对自己生命的“在乎”及小男孩对小鱼生命的“在乎”。

3、进一步树立保护小动物、珍惜生命的意识

(2)一、揭题读题,释题引入

1.揭题:今天我们要学习一个发生在海滩边的故事,题目叫——(课件出示)

2.释题:见过浅水洼吗?(出示词卡)

3.读题:再读课题。

二、自学把握生词

1.自主学习:浅水洼里的小鱼遇到了什么事呢?请大家再读课文,碰到难读的词语用横线画出,然后多读几遍

2.交流难读的词语

如:甚至、蒸干、继续、在乎、叨念等(平翘舌、前后鼻、轻声等)

教师指导:课件出示:甚至 shen zhi蒸干 zheng gan

学生朗读,注意翘舌音,分清前后鼻音。

3.交流反馈,巩固识字

“至”,减法记忆,“到处”的“到”减去立刀旁。

三、回归课文,感悟理解

1.将词语放入课文,自读感悟。

被困的小鱼,也许有几百条,甚至有几千条。

2.师生交流:被困在水洼里的小鱼有多不多?

明确:作者用了一个“甚至”把“几百条”和“几千条”连接起来,告诉我们被困的小鱼有很多很多。

3.朗读感受,指导读出小鱼的多、小鱼的可怜。

4.这么多的小鱼,你能用上一个四字词语来表达吗?(课件出示:被困的小鱼)

许许多多、成百上千、不计其数、数不胜数。

四、巩固拓展

师:被困的小)鱼,也许有几百条,甚至有几千条,太阳渐渐升高,浅水洼里的水越来越少了。有的小鱼已经喘不过气来,有的小鱼快死了…,.…如果你就是浅水洼里的这条小鱼,你想说些什么呢?

指名学生回答,师随机评价。

(3)板书设计:

28浅水洼里的小鱼

捡

小男孩 小鱼 得救

扔

保护动物,珍惜生命 -

第18题:

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)简述同类色与邻近色的区别。

(2)依据该材料,试拟定教学重难点。

(3)设计教学过程,体现出教学重难点并说明设计意图。答案:解析:(1)同类色指色相性质相同,但色度有深浅之分的色彩(是色相环中15。夹角内的颜色);邻近色为在24色相环上任选一色,与此色相距90度,或者彼此相隔五六个数位的两色。如:红色与黄橙色、蓝色与黄绿色等。同类色是按明度来区分的,邻近色是按色相区分。同类色的差别在于明暗程度,邻近色在于色彩的相差。 (2)教学重难点

教学重点:掌握邻近色的调色方法及其规律。

教学难点:运用邻近色调配出和谐的色彩搭配。

(3)教学过程

活动一:设置游戏,导入新课

游戏导入:教师出示色彩卡片,请同学根据卡片上相近的色彩“找朋友”,说说其余色彩不配成“朋友”的理由。

学生交流回答。

揭示课题:色彩的和谐。

【设计意图】

通过游戏导入,可以使学生更快地进入课堂学习状态,从而引导学生感受丰富的色彩带来的魅力,激发学生的学习兴趣,为后面的教学起到良好的铺垫作用。

活动二:赏析作品,引导想象

①感知、体验色彩

教师播放课件,引导学生观看并思考:图片由几个主要颜色构成

学生观察并回答。

教师总结并展示色相环,提出问题:这几个主要颜色在色相环上的位置是怎样的

学生思考并回答。

教师总结:相邻。

【设计意图】

图片与色相环相结合,使学生能够更加直观地体验色彩,感受邻近色,从而为学生认识邻近色打下良好的基础。

②欣赏、讨论色彩的和谐

A.认识邻近色

教师继续展示色相环引导学生观察,并提问:什么是邻近色举例说明。

学生思考并回答。

教师总结:在色相环中相邻近的、在90度范围之内的颜色,称为邻近色。

如:黄一黄绿一绿、红一橘红一朱红、蓝一天蓝一普蓝。

B.寻找邻近色

学生四人一小组交流并回答问题:寻找生活中的邻近色,举例说明。

小组讨论回答:教室环境布置、学生服装等的色彩搭配、室内设计、建筑。

继续提问:这些色彩搭配带给我们怎样的感受

学生讨论并回答。

教师总结:给人和谐、舒适的感觉。

【设计意图】

本环节引导学生主动思考、探究问题,使学生融入其中,体会其中的乐趣,从而加深学生对于概念的理解。

活动三:示范操作。实践练习

①教师演示

演示邻近色调配方法,完成一幅画,讲解要领:

根据需要可以画好铅笔稿.也可以按一定走向随意涂色。

依据色环选择邻近色。

可按一定顺序进行调配绘制。如橙、黄橙、红橙。注意用橙色在调配时加黄、加红的比例多少和水分的多少要把握适中。

(邻近色色块形状、大小和组织可以自由些,依据自己的喜好决定。允许学生尝试局部模仿练习。)

②课堂练习

用一组自己喜欢的邻近色来组织完成一幅作品,可以是抽象作品,也可以是有具体形象的风景画、图案等作品。

(教师巡视指导过程中,针对共同存在的问题,及时指出、及时纠正。表扬有创意的作品,对个别学生进行技法指导。)

【设计意图】

教师演示调色方法,使学生进一步熟悉色彩的运用,并结合实践掌握色彩的调色规律。

活动四:交流评议,拓展提高

①学生展示交流

学生自愿分享自己的作品,并且介绍自己的绘画思路和方法。

学生互相展示作品,交流评议。

教师总结评议。

②巩固提高,小结作业

回顾本课重难点。

复习对比色,根据对比色和邻近色的不同色性找到适合运用的场所。

游乐场、交通警示——对比色:

卧室、图书馆、书房——邻近色。

【设计意图】

采用多元化评价方式,加深学生对本课的理解,起到教学相长的作用;引导学生做最后小结,加深记忆并做好作业布置。 -

第19题:

请认真阅读下列材料,并按下列要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

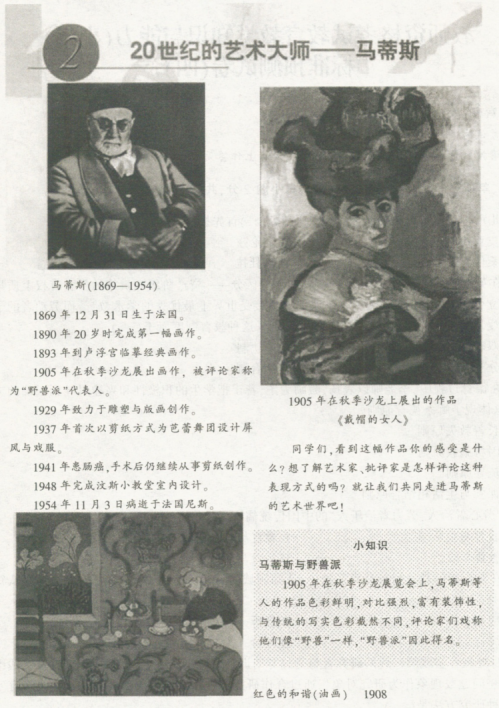

(1)说一说马蒂斯的作品给你的印象是什么 (10分)

(2)围绕教学内容拟定教学目标。(10分)

(3)依据拟定的教学目标,概述教学过程并说明设计意图。(20分)答案:解析:(1)画面中色彩纯度极高,画家热衷于运用鲜艳、浓重的色彩,注重纯粹造型的表现,惯用红、青、绿、黄等醒目的强烈色彩作画。笔触较大,具有极强的视觉冲击力。在表达物像上不追求写实,有明显的写意倾向。整个画面装饰感强烈。 (2)知识与技能目标:了解野兽派的绘画风格,掌握其风格的审美特征。

过程与方法目标:通过欣赏、分析的鉴赏方法,评价马蒂斯的绘画风格及其作品。

情感态度与价值观目标:培养鉴赏和感知色彩的能力,增强热爱美术的美好情感。

(3)新授环节:

活动一:设置游戏,导入新课

出示马蒂斯绘画作品《戴帽的女人》,提问:看到的这幅作品给你什么感受呢

揭示课题:20世纪的艺术大师——马蒂斯。

【设计意图】激发学生学习积极性,将学生注意力集中在授课内容上。

活动二:讲授新知。引导想象

①认识马蒂斯

课前布置学生预习作业。检验学生预习成果,说说你知道的马蒂斯。

学生踊跃回答。

教师总结:马蒂斯是20世纪现实主义野兽派的代表画家,生于法国。20世纪中叶以剪纸方式为芭蕾舞团设计屏风和戏服。

②“野兽”作品欣赏

出示作品《戴帽的女人》,提出问题:作品色彩及绘画创作形式有什么特点

学生观察并回答。

教师总结:色彩大胆、对比鲜明,画面笔触凌乱随意。

③发挥想象,对比鉴赏

出示作品《戴帽的女人》和《戴珍珠耳环的少女》,思考:两幅作品在绘画表达上有什么异同

学生积极思考并回答。

教师总结:前者笔触夸张,属写意画法。后者工整严谨、注重写实。

出示点彩派的绘画作品与野兽派进行对比,思考:两者在绘画形式上有什么异曲同工之处

学生积极思考并回答。

教师总结:西涅克的绘画尝试利用各种材料,他不仅创作油画,还作蚀刻版画、石版画、钢笔淡彩画等,他对后来的野兽派影响很大,尤其是对马蒂斯有很重要的启发。

欣赏作品《红色的和谐》,提出问题:作品在色彩体验和创作风格上有什么特点

学生积极思考并回答。

教师总结:整体色调运用大红色和绿色进行对比处理。在二维的空间上表现三维的画面效果,画面内容相互呼应。

【设计意图】通过新课讲授,让学生充分了解课程内容,从而掌握本课内容,以便实现教学目标。

活动三:艺术实践,交流体会

①比较作品《金鱼》《蓝衣女人》等,提问:分析马蒂斯的绘画作品发生了哪些变化 学生分组进行讨论。

学生积极思考并回答。

教师总结:第一幅作品传达了作者的创作思想:“艺术是一种装饰”,后者体现了其风格由夸张粗犷转为平铺直叙。

②尝试运用野兽主义的绘画风格,即兴创作一幅同样风格的绘画作品。绘画内容不限。

学生创作,教师巡视指导纠错。

【设计意图】实践练习环节,让学生分组讨论,充分表达感受,培养其美术鉴赏能力和创作能力。

活动四:展示评价,拓展提高

组织学生进行展评活动。师生互评和学生自评相结合,说说创作中除了对大师风格的延续之外,有哪些自己的原创风格。

课堂延伸拓展:教师讲授马蒂斯晚年色彩剪贴的独特的绘画风格。

【设计意图】针对学生的实践活动成果进行多主体、全方位的评价交流,不仅体现了学生的主体地位,同时也体现了教师的主导作用。 -

第20题:

《舌尖上的中国》不仅是美食纪录片,更是一部人文纪录片。其充满浓郁的人文情怀、家国情怀和乡土情结,引起了广大观众的共鸣。它以精致的画面,快速、跳跃的剪辑,充满悬念的叙述方式,将中国视角、民族风格、世界胸襟相融合,加上国际化的创作,使得它成为一个“代表中国纪录片当下创作、创新、发展的新标杆。”《舌尖上的中国》把“吃,还原到了家乡、乡村、社群、邻里关系,还原到了传统,还原到了人最本真的生活状态之中,从而表现中国饮食的文化内涵,这是它取得成功的重要因素。” 运用文化创新的知识说明《舌尖上的中国》受到观众热捧的原因。

正确答案: ①文化发展的实质在于创新,《舌尖上的中国》受到热捧的原因之一就是在社会实践的基础上,推动文化内容形式、体制机制、传播手段的创新。

②人民群众是文化创造的主体,文化创新关注人民群众的根本利益,《舌尖上的中国》满足了人民群众不同层次的文化需求。

③正确处理了继承与发展的关系,继承传统、推陈出新,《舌尖上的中国》对传统文化注入时代精神。

④文化创新要面向世界、博采众长,《舌尖上的中国》吸收和借鉴了世界各民族优秀文化成果,实现了民族文化与世界风格的有机融合。 -

第21题:

阅读材料,完成下列要求。 材料一纪录片《舌尖上的中国》采用了符合大众普遍审美规律的创作手法,无论是摄影画面,还是讲述的故事,都是与人民大众相关的美食背后的人与事,更多的是对小人物生存状态的真实写照,这使得我们普通人通过故事得到了真正感动。该纪录片所探讨的并不只是“吃”这么简单,而是美食献给普通劳动人民的颂歌。 材料二《舌尖上的中国》能够迅速走红,也与当前社会普遍的食品安全现状有关。正如网友在微博中所说的那样,我们其实有两个“舌尖上的中国”一个充满阳光与感动,是由淳朴、温情、唯美、诱人、人文关怀、奶奶的眼泪、妈妈的手、故乡的回忆写成的;一个充满晦暗与肮脏,是由添加剂、致癌物、地沟油、增白粉、瘦肉精、农药残留、荧光粉、反式脂肪酸写就的。当我们从纪录片中感悟到“舌尖”的文化与乡愁之后,或许更应该想想,如何让日常生活中的那个“舌尖上的中国”,变得更安全、更健康、更美好。 材料三《舌尖上的中国》讲述了大江南北的各色原生态美食,充满浓郁的人文关怀、家国情怀和乡土情结。摄制组历时13个月走遍中国,跨越国内自北向南的60个地区。与以往的国产纪录片制作的步骤不同,《舌尖上的中国》依据西方美食学的理论进行建构,小中见大、见微知著的细节表达方式更贴近观众,贴近普通人的生活,成功跨越了语言、社会、价值观等传播障碍,创造了极高的收视率。 结合材料二,运用矛盾的有关知识分析材料中网友的观点。

正确答案: ①矛盾具有普遍性、客观性,要承认矛盾、揭露矛盾。网友指出其实有两个“舌尖上的中国”体现了这一观点。②矛盾双方对立统一,要求我们用全面的观点看问题。对两个“舌尖上的中国”一个充满阳光,一个充满晦暗的认识,坚持了一分为二的观点。③矛盾是事物发展的源泉和动力。两个“舌尖上的中国”的矛盾运动促使人们的生活变得更安全、更健康、更美好。 -

第22题:

《舌尖上的中国》不仅是美食纪录片,更是一部人文纪录片。其充满浓郁的人文情怀、家国情怀和乡土情结,引起了广大观众的共鸣,不仅吸引了“80后、90后”年轻群体的集体观看,还在网络媒体上引起了广泛而热烈的讨论。有网友感叹:“看着电视上《舌尖上的中国》里的美食,再想想生活中舌尖上的元素周期表还有制假售假,什么三聚氰胺、地沟油等让我这‘吃货’情何以堪!什么时候才能吃得安心啊!” 请从政府履行职能的角度并结合材料,谈一谈政府如何才能让百姓吃得安心。

正确答案: 我国是人民民主专政的社会主义国家,政府是人民利益的执行者和捍卫者,必须切实履行各项基本职能:

履行保障人民民主和维护国家长治久安的职能,严厉打击食品行业制假售假等违法犯罪行为。

履行组织社会主义经济建设的职能,加强市场监管和社会管理,规范市场经济秩序,保证食品生产、流通环节的安全可靠。

履行组织社会主义文化建设的职能,提高全民族的思想道德素质,强化食品行业从业者的自律和诚信经营意识。

履行提供社会公共服务职能,为食品安全创造良好的社会和经济环境。 -

第23题:

单选题作为国家文化软实力的重要体现和价值传播的最佳媒介形态,纪录片的社会影响和独特魅力正在日益显现。纪录片《舌尖上的中国》在全国热播的同时,出版社又及时推出了图书版的《舌尖上的中国》。本书不仅真实完整地呈现了整部纪录片的信息,以新颖精美的编排方式让读者耳目一新;又提供了主要食材的相关资料,如产地、选购标准、营养价值、保健功效和烹饪方法等;且精心挑选了数十篇名家说美食的随笔散文,让读者对于中国美食有了更深入的体会。这段文字意在说明( )。A图书在一定程度上可以取代纪录片

B纪录片是国家文化软实力的重要体现和价值传播的最佳媒介形态

C图书新颖精美的编排方式带给读者全新的阅读体验

D图书与纪录片之间形成了独特的延伸和互补关系

正确答案: C解析:

文段强调图书版的《舌尖上的中国》在完整呈现纪录片信息的基础上,增加了更多详细的资料,包括主要食材以及与美食相关的散文等,是对纪录片的扩展和延伸。因此D项正确。